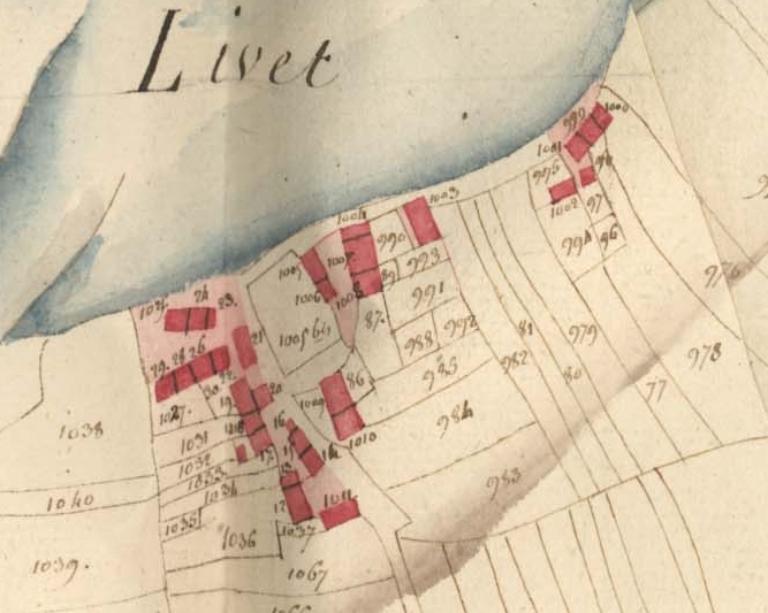

Le service d'un bac

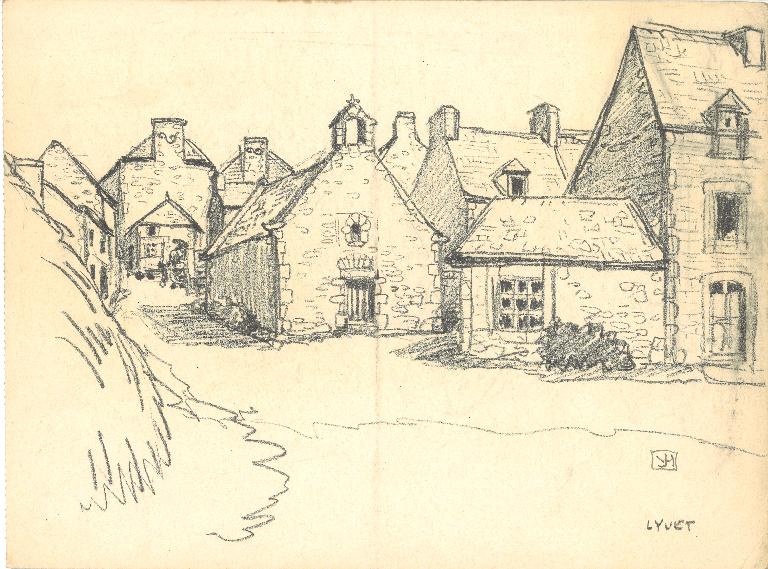

Souvent aujourd'hui perçues comme des frontières, les rivières ont longtemps été au contraire, des voies de circulation et d'échanges privilégiées. De part et d'autre de la Rance fluviale l'écho des toponymes évoque ces liens, le Lyvet à La Vicomté-sur-Rance et le Petit Lyvet à Saint Samson-sur-Rance. Un passage en bateau était assuré par des religieux avant la canalisation de la Rance. Une chapellenie dite des trois moines fut fondée au chatelier, pour l'entretien de trois religieux chargés d'assurer le passage au Lyvet. La chapelle du Lyvet dédiée à saint Jacques est désaffectée et vendue en 1794, puis transformée en dépendance. Elle est détruite après la Seconde Guerre mondiale. Un dessin d' Yvonne Jean-Haffen la représente, un volume unique modeste, avec un campanile en façade.

La canalisation de la Rance

L'écluse du Châtelier est la dernière écluse avant la mer du canal d'Ille-et-Rance ouvert à la navigation en 1832. Elle a été rapidement modifiée dès 1837 afin d'améliorer le passage des bateaux . Une largeur de sas de 10 mètres a été conçue afin que deux péniches puissent passer en même temps. Le premier pont pivotant est construit en 1892, plusieurs années après la première demande de sa mise en place. Le pont qui enjambe actuellement la Rance date des années 1950 modernisé vers les années 1960 avec un système de pont à bascule. Le site a évolué à travers les décennies, avec la modernisation de la mécanique de l'écluse, l'installation du barrage EDF et du système de vannage.

La construction de la cale

En 1873, la cale du Lyvet est aménagée pour faciliter le dépôt des marchandises, pommes à cidre, blé, orge, pommes de terre, bois de construction et de chauffage. Vingt ans plus tard, le conseil municipal en demande le prolongement sur une longueur de 80 à 90 mètres, en précisant que la pierre pourrait être extraite sur place. Les travaux seront effectués vers 1900 avec une cale basse pour le déchargement des petites embarcations. La belle maison au bout du quai qui porte la date de 1900 et le nom du couple qui l'a fait construire : Elie Juhel, marchand de bois et de cidre et Marie Gaultier son épouse, témoigne de ces installations propres au commerce par voie d'eau.

Une population de marins

Le recensement de la population en 1881 indique 27 familles au Lyvet dont 18 chefs de famille sont des marins. A cette période les activités de pêche sur les bancs de Terre Neuve emploient une grande part de la population locale. Au début du 20e siècle plusieurs cordonniers sont mentionnés au Lyvet à l'assemblage et à la fabrication de grandes bottes pour les terre-neuvas. Jean-Pierre et Bertrand Droguet s'en souviennent : leur aïeul pour les réaliser utilisait un fil poissé (enduit de poix), pour avoir une parfaite étanchéité. Ce fil emmêlé avec des soie de porc, prélevées sur les truies de la Lande Chauve en Plouër, était passé dans des trous percés à l'aide d'une alène et permettait un meilleur travail que l'emploi d'une aiguille de métal.

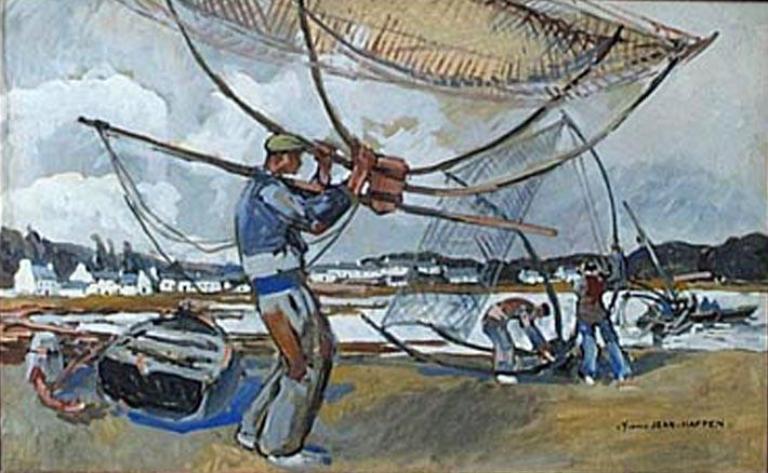

La pêche au carrelet

Le carrelet est un filet carré, tendu par deux gaules de châtaignier croisées que l'on descend et remonte afin de relever les poissons. Pratiquée à l'origine à partir de barques, cette technique de pêche se retrouve sur de nombreuses côtes et estuaires. Elle se sédentarise dans les années 1970 sur les berges de la Rance, aux abords de l'écluse du Châtelier, entre Saint-Samson et La Vicomté-sur-Rance. Au bout d'estacades de fortune, les cabanons sont construits en planches de châtaignier et bois de récupération. Aujourd'hui souvent abandonnées, les cabanes à carrelet marquent néanmoins de façon pittoresque les paysages de la Rance.

Un port de plaisance

Aujourd'hui, le Lyvet est connu pour son port de plaisance, 230 anneaux sont installés sur les différents pontons.