Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Schéma de cohérence territoriale du Trégor

-

Commune

Rospez

-

Lieu-dit

Keranfeuillen

-

Dénominationsferme, logis, dépendance

-

Destinationsmaison

La ferme de Keranfeuillen à Rospez

Reconstruit en 1774, le logis de ferme de Keranfeuillen constitue une première ébauche de logis de type ternaire à Rospez. En effet, dès la deuxième moitié du 18e siècle, les modèles urbains se diffusent dans les campagnes. La maison à étage est alors copiée par les paysans aisés voulant imiter les citadins. Malgré cela, on constate que la façade ne présente pas encore la classique répartition en travée qui ne s'imposera qu'au début du 19e siècle à Rospez. Les ouvertures sont donc encore placées de manière asymétrique et reste de taille moyenne. Cependant, la répartition des pièces à l'intérieur du logis révèle une adoption des modèles urbains. A "la grande salle" du manoir, on préfère une répartition en deux pièces séparées par un couloir. L'imposant pavillon d'escalier montre aussi la volonté des nouveaux propriétaires, de riches paysans, de reprendre le principe de la tour d'escalier pour symboliser leur puissance nouvellement acquise.

(Paul Maturi, 2015)

La ferme de Keranfeuillen remplace vraisemblablement un ancien manoir mentionné dans les archives. L'ancien logis a été réaménagé voire reconstruit à la fin du 18e siècle.

En effet, la seigneurie de Keranfeuillen est signalée dès 1614 dans un document qui relate la révolte du gouverneur de Bretagne contre l'autorité royale, après que celui-ci eut pris possession du château de Tonquédec par la force. Le document fait mention de Jan Rogon, sieur de Kerfeillen.

Un autre document dresse l'inventaire des biens de la famille Rogon de Carcaradec en 1716, après le décès de Louis Rogon de Carcaradec, le 21 juillet 1708. Parmi ces biens, un moulin à eau, situé dans la paroisse de Lanvézéac (actuellement Caouënnec-Lanvézéac), dépendait de la seigneurie de Keranfeuillen. Il était situé au bord du ruisseau de Kermarquer, affluent du Guindy, à proximité de la ferme du Carpont.

Dans un aveu de 1777, Renée Louis Rogon est signalé comme "seigneur de Carcardec, Keryvon, la porte verte, Keranfeuillen, châtelain de Kersaliou, etc.". Cette seigneurie s'étendait en partie sur les paroisses de Rospez et de Lanvézéac et dépendait du château de Tonquédec. Les archives mentionnent Pierre Rogon en tant que seigneur dès le 16e siècle. La famille conserva la seigneurie jusqu'à la Révolution.

Le bâtiment actuel date de 1774 (millésime), date de la mort d'Annibal-Louis Rogon de Carcaradec. Il s'agit d'une reconstruction d'un édifice plus ancien. Le domaine du manoir était alors exploité par Jacques Le Gac et sa femme Marie Quilgars, dont les noms figurent sur le linteau de la porte principale sous la forme d'une inscription sculptée : "F:F:P : IACqVES LE GAC ET MARIE qVILGARS LE 20 MAI 1774".

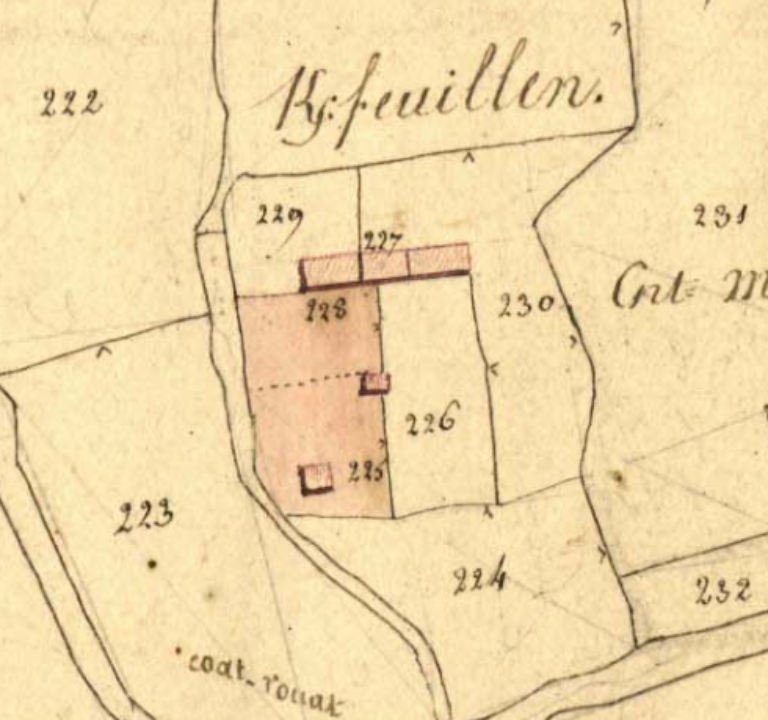

En 1826, la famille Le Gac est signalée comme propriétaire. L'exploitation comprenait alors cinq parcelles de terres à proximité du Guindy, au sud de la voie rejoignant les lieux-dits Keranfeuillen et Coat Rouat.

Le pavillon d'escalier semble plus tardif - en tout cas postérieur à 1826 - année de réalisation du cadastre.

Les dépendances : étable et grange, ont été construites en deux phases. Elles ont été fortement remaniées au 20e siècle.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 18e siècle , porte la date

- Secondaire : 2e quart 19e siècle , (incertitude)

-

Dates

- 1774, porte la date

Le logis, construction de plan rectangulaire à un étage, orienté vers le sud, est bâti en moellons équarris de grès et de schiste. Le granite gris est utilisé pour l'entourage des baies, les chaînages d'angles, et les rampants. La façade principale est percée de 6 fenêtres à linteaux droits grossièrement alignées.

La façade présente un rythme perturbé par des remaniements (19e siècle). En effet, les deux fenêtres gauche de la façade principale ont étaient légèrement agrandies. C'est probablement à cette période que le logis s'est vu prolongé vers le nord par une extension de plan rectangulaire destiné à accueillir l'escalier. Ce pavillon a été remanié au 20 siècle par le percement d'une fenêtre.

Deux constructions en appentis furent aussi ajoutées au mur nord du logis, de part et d'autre du pavillon d'escalier.

La toiture présente une forte pente dotée d'un important coyau destiné à renvoyer les eaux de pluie les plus loin possible du pied des murs.

Les deux pignons sont découverts et des crossettes moulurées sont situées à chaque extrémité. Le logis possède aussi deux souches de cheminées en pierre de taille. La partie arrière en retour d'équerre est couverte par un toit à croupe, lui aussi en ardoise posée au crochet.

L'aménagement intérieur a été perturbé : le rez-de-chaussée, autrefois "grande salle" du manoir, est désormais partagé entre deux salles distinctes, séparées par un couloir de distribution qui conduit à l'escalier. A l'origine, la salle de droite accueillait la cuisine, où l'on peut trouver la cheminée pour préparer les repas. Cette cheminée est datable du début du 17e siècle par l'analyse stylistique des corbelets sculptés en forme de "S". Il s'agit donc très probablement d'un réemploi de l'une des cheminées de l'ancien manoir. Le couloir central conduit au pavillon d'escalier via une porte chanfreinée datable du 17e siècle.

L'appentis de droite présente une cheminée (19e siècle). A l'intérieur, notamment à l'étage et autour de l'escalier, les murs sont enduits d'un mélange de terre et de paille. Ils sont badigeonnés de chaux.

Les dépendances de la ferme

Le logis est accolé de plusieurs bâtiments d'exploitation sur sa partie ouest. Ces trois bâtiments sont édifiés en moellons de schiste et de granite, les baies anciennes étant maçonnées en pierre de taille, et les nouvelles en béton. L'étable, comme la grange, sont toutes deux couvertes de tuiles plates mécaniques.

Au-dessus de l'étable, une lucarne passante signale la présence d'un ancien grenier. On observe aussi une grande porte charretière qui permet d'entreposer les machines agricoles dans la grange.

Une autre dépendance agricole, probablement une étable, est située en face du logis. Elle n’apparaît pas sur le cadastre napoléonien de 1826. Elle est aussi couverte de tuile plate.

-

Murs

- schiste moellon

- granite pierre de taille

- grès moellon

-

Toitsardoise

-

Couvrements

-

Couvertures

-

Escaliers

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

AD Côtes-d'Armor : 1 E 1851 - Seigneurie de Keranfeuillen

-

AD Côtes-d'Armor : 1 Q 436 - Dossier des émigrés - Rogon - Rogon de Carcaradec - Rogon de la Villegessio

-

AD Côtes-d'Armor : 2 G221 - Carcaradec

-

AD Côtes-d'Armor : E 2229. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 13 pièces, papier. 1496-1787. - Seigneuries de Kerarmet et de Portzjélégou. - procès-verbal des généraux-plaids et hommages de Porzjélégou, Kergaradec, Kerarmet-Coitmen et Kerarmet-Menou, tenus dans l´église de Saint-Michel-en-Grève « obstant la rigueur de temps et qu´il n´y a aucuns auditoire basty. » A la suite sont enregistrés les hommages de la cour de Keranfeuillen, tenus à Rubuzoas et dans l´église de Rospez (1607-1622). - Inventaires de titres pour servir à la perception des chefrentes dues à Louis Rogon, seigneur de Kercaradec, dans les fiefs de Kerarmet-Kercaradec, Porzjézégou, Keranfeuillen, La Porte-Verte et Kerdroniou (1697)

Paul Maturi a réalisé le recensement du bâti et l'étude de la commune de Rospez (22) dans le cadre de son stage de Master 2 restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'Université Rennes 2 en 2015 (4 mai - 15 octobre).

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Paul Maturi a réalisé le recensement du bâti et l'étude de la commune de Rospez (22) dans le cadre de son stage de Master 2 restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'Université Rennes 2 en 2015 (4 mai - 15 octobre).