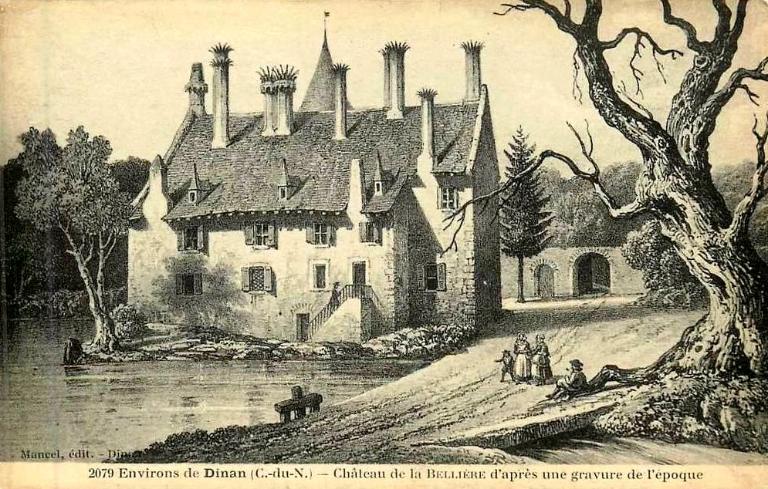

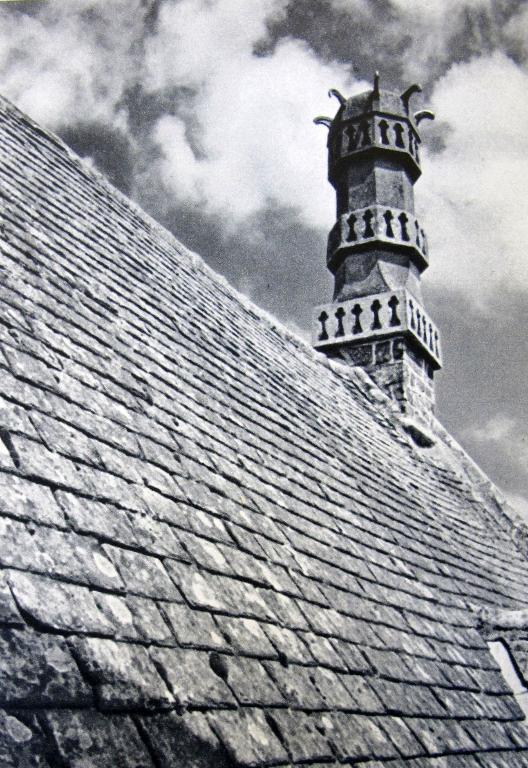

Le château de la Bellière, autrefois sur Pleudihen, est un édifice majeur pour l 'histoire de l'architecture des manoirs en Bretagne. Sa construction longtemps attribuée au temps de Thiphaine Raguenel (vers 1335-1373), épouse de Bertrand Duguesclin est aujourd'hui datée de la fin du 14e siècle, aux alentours de 1400, selon les études menées par Marc Décenneux . Il serait alors le logis de Jean Ier Raguenel (1364-1415), vicomte de la Bellière, membre du Conseil de Jean V, duc de Bretagne. Cet ensemble exceptionnel était doté de coursières en encorbellement comme au château de la Roche Jagu en Ploezal. Viollet-le-Duc dessina dans son dictionnaire de l'architecture française quelques-unes de ses douze souches de cheminées octogonales qui témoignent au-delà du confort de l'édifice d'un réel raffinement dans leur mise en œuvre.

Protégé au titre des monuments historiques, cet édifice dispose d'une notice sur le portail Mérimée du Ministère de la culture, notice accessible par le lien en bas de page.