Une paroisse primitive

Comme toutes les paroisses bretonnes commençant par “plou”, “pleu”, Pleudihen fait partie de celles dites primitives érigées entre le Ve et VIe siècles . Son périmètre était alors très étendu car il englobait aussi, la Vicomté-sur-Rance, Saint-Hélen, Lanvallay, Saint-Solen et Tressaint.

L'église de l'Assomption

La première mention de l'église paroissiale de Pleudihen apparaît dans un acte de 1223 où il est fait mention de sa donation par l'évêque de Dol à son chapitre de la cathédrale. Le chanoine trésorier de Dol fut jusque vers 1679, en même temps le recteur de Pleudihen. Les seigneurs supérieurs de la paroisse étaient les Coëtquen et la Bellière. L'église sous le vocable de l'Assomption a été plusieurs fois remaniée avant sa reconstruction totale en 1867. Elle était en forme de croix latine, orientée vers l'est, au centre d'un îlot circulaire. De cette ancien édifice, il n'en subsiste que quelques éléments épars, une gargouille et la croix de l'enclos paroissial datée 1684.

La confrérie saint Nicolas

Comme pour les villes marchandes d'importance, une confrérie dédiée à Saint-Nicolas existait à Pleudihen depuis 1339 avec un autel dans l'église paroissiale. Saint-Nicolas est reconnu comme étant le patron des bateliers, mariniers et par extension des négociants transitant par la mer. Les statuts de la confrérie réformés en 1602 mentionnent de nombreux prêtres, quelques nobles et personnalités locales, comme Charles Bouvet, de l'hôpital, qui en 1602 en rédigea les nouveaux protocoles.

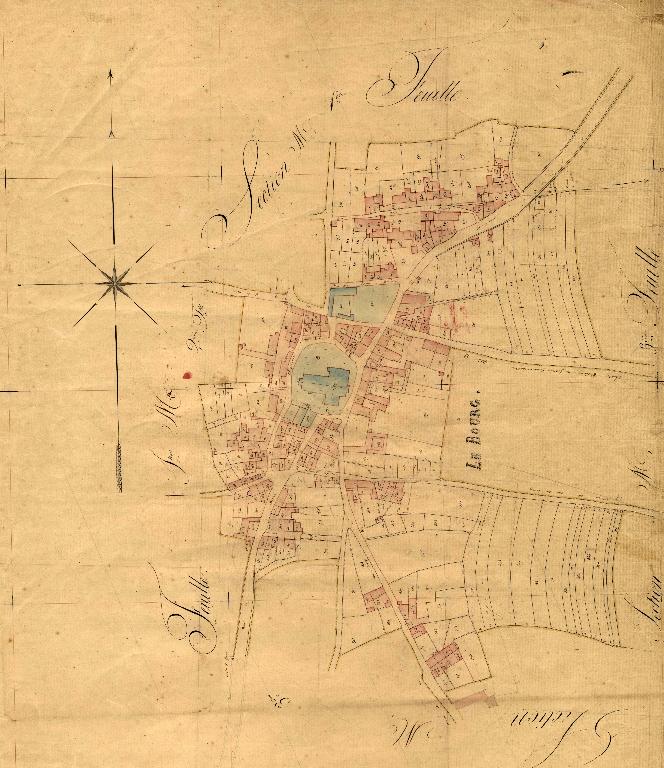

Le bourg et ses différents “lieux”

La consultation du registre des états de section du cadastre de 1844 fait apparaitre des regroupements de bâti sous des appellations différentes. Avant les noms de rues, ces appellations formaient une autre forme de localisation., autour de l'église : Le Bourg, le Bas Bourg, à l'ouest : la maison Ste Agathe qui appartient en 1750 à Jean Richard qui réclame un banc et des armoiries dans l'église paroissiale, à l'est : le Verger Ste Agathe, au nord : l'île Coetquen, Montplaisir, au sud : la croix Guyonnette, les Granges proches de le l'ancienne maison d'école et des halles (détruits). Vers le nord et le nord-est quelques noms de rues ont maintenu le souvenir de ces vieux vocables, comme la cour des Barillets, demeure du 16e siècle devenu dépendance du bureau de bienfaisance au début du 20e siècle, ou encore la rue aux Saiget composée de plusieurs logis mitoyens donnant directement sur la voie.

La transformation progressive du bourg au 19e siècle

Hormis quelques vestiges de logis du 16e siècle, une croix datée 1684, la plupart des maisons sont datables des 18e et 19e siècle comme les grands axes routiers nord-sud et est -ouest qui traversent le bourg. La route de Saint-Malo à Dinan est ouverte en 1759 par le duc d'Aiguillon, gouverneur de Bretagne , puis la route départementale de Miniac-Morvan à Mordreuc est créé en 1844. C'est aux abords de cette nouvelle route que sera créé en 1845, la maison d'école des filles La Consolation., sur un terrain dépendant autrefois des Barillets. A partir du milieu du 19e siècle on assiste à une rénovation générale du bâti, à la construction de plusieurs grandes maisons bourgeoises et à l'érection de nombreux édifices publics, le presbytère (1852), l'église paroissiale (1867), le cimetière, les écoles, rue des Frères Lamenais ( 1891,1909).

L'abbé Eugène Brebel écrit en 1916 “Pleudihen est la plus grosse paroisse rurale du canton Est de Dinan. On trouve un notaire, un pharmacien et deux médecins, avec un syndic des gens de mer. Le Bourg possède une maison de poste, avec télégraphe et téléphone, un bureau de tabac et un bureau de la Régie, un petit hôpital dirigé par les soeurs Blanches de Saint-Brieuc, sous le contrôle du Bureau de Bienfaisance, enfin quatre écoles pour les filles et les garçons."

Les greffes du 20e siècle

La mairie, l'office notarial font partie du bâti contemporain inséré dans un maillage existant, à l'emplacement toutefois d'édifices plus anciens. Des extensions et des programmes de lotissements se sont greffé au bourg, au nord, de part et d'autre de la rue de Saint-Malo et vers l'est en moindre proportion.