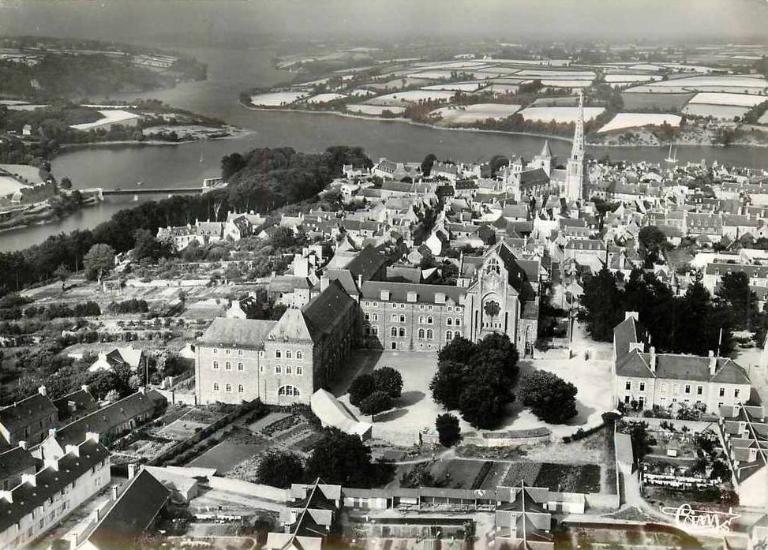

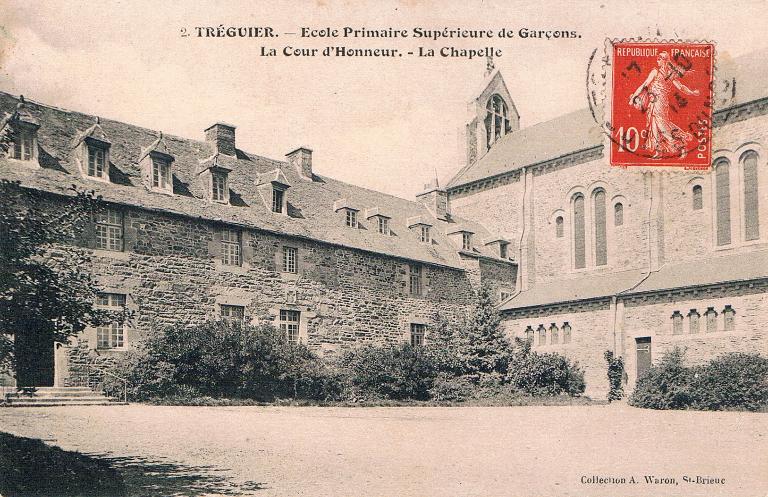

"Cet établissement n’était encore, il y a quelques années qu’un assemblage de bâtiments construits bout à bout, au fur et à mesure des besoins, où les services étaient, par suite, plus ou moins confondus et disséminés.

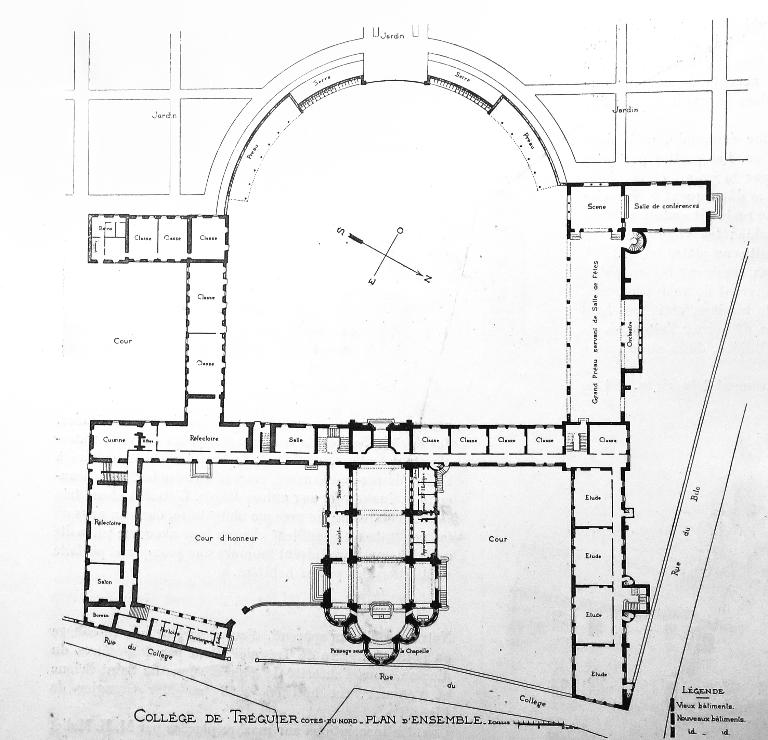

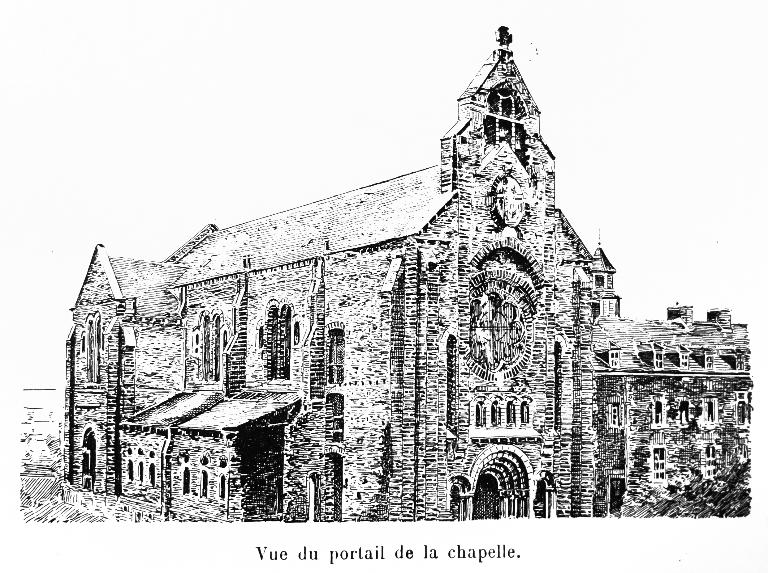

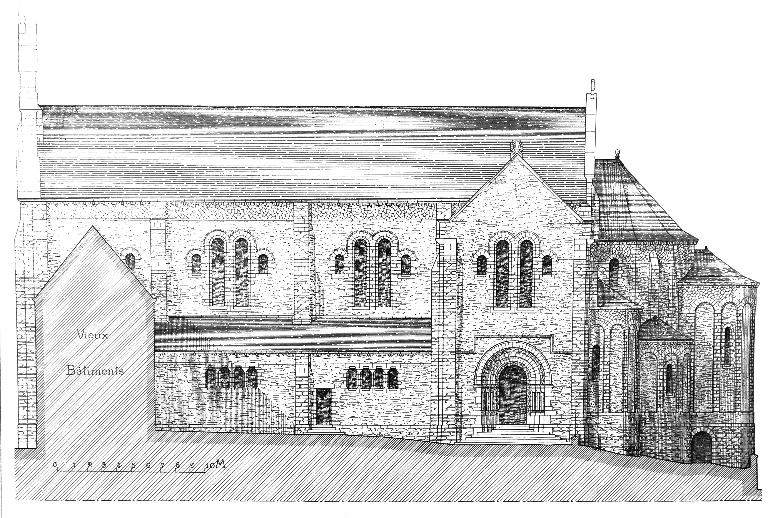

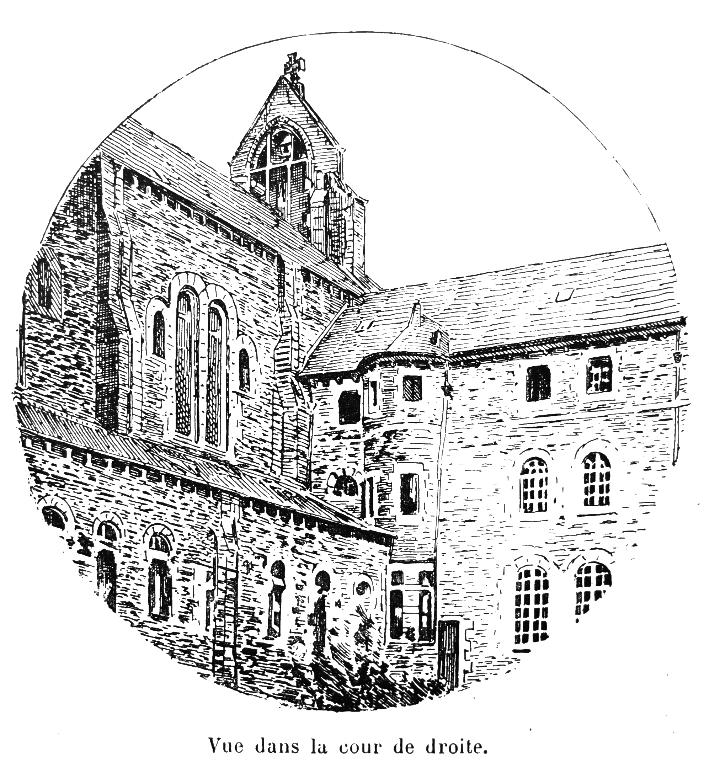

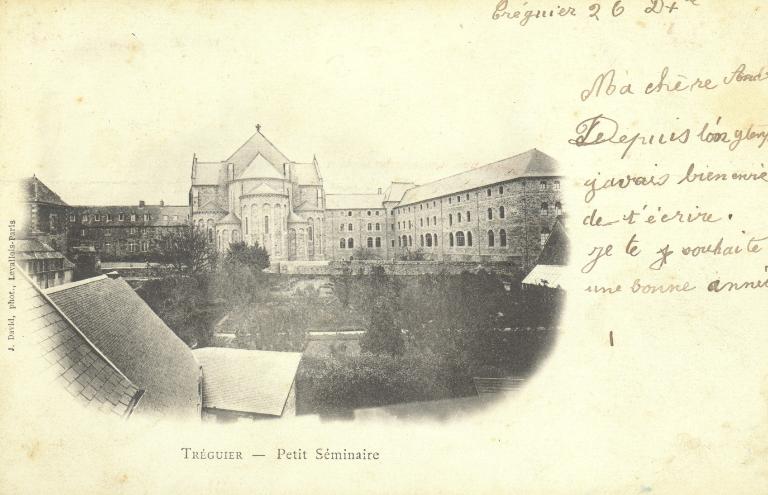

Ainsi que le fait voir le plan d’ensemble, une partie de ces bâtiments a été réédifiée sur un plan très simple. Tout d’abord, il ne s’agissait que de reconstruire la chapelle et d’ajouter une aile neuve au collège [au nord], en la soudant le mieux possible aux constructions anciennes, qui devaient être entièrement conservées. C’est dans ces conditions que fut étudié le projet de chapelle. Mais, comme il arrive trop souvent, on reconnut, en cours d’exécution, que le mauvais état des bâtiments, d’ailleurs peu commodes, exigeait leur reconstruction immédiate…

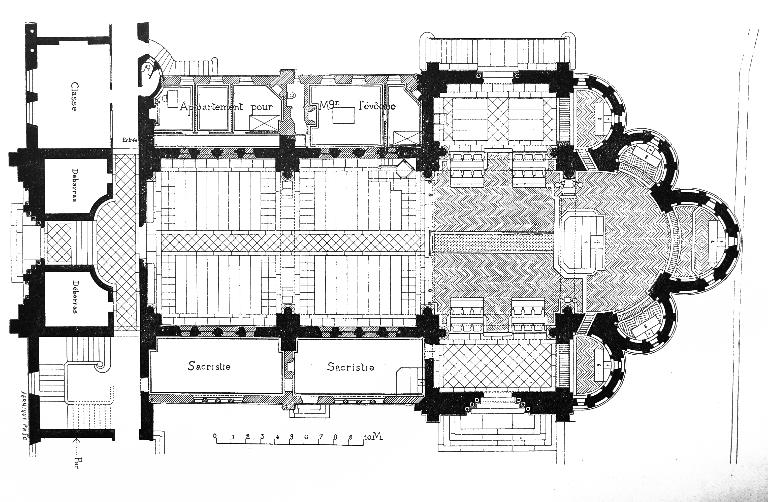

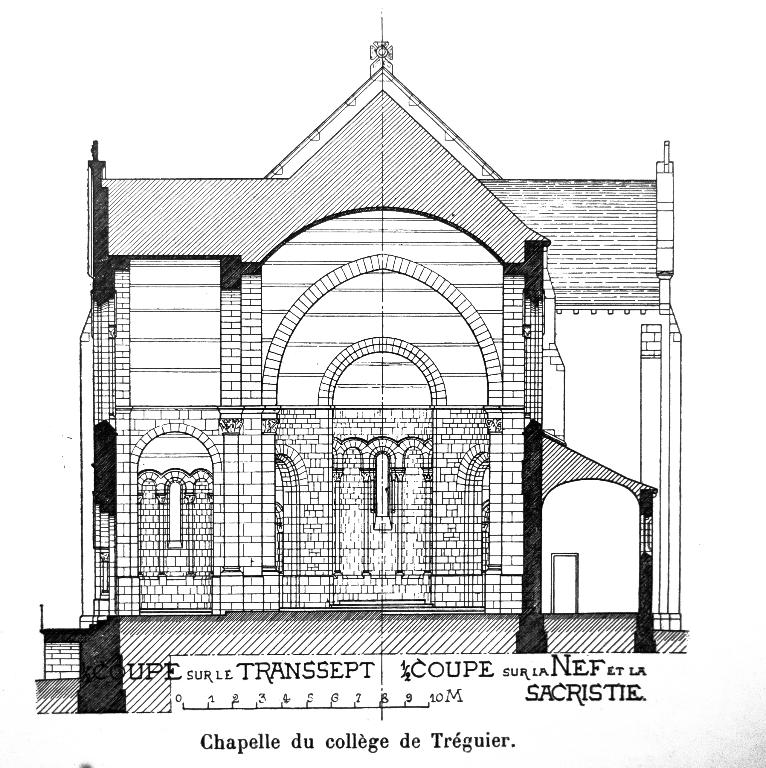

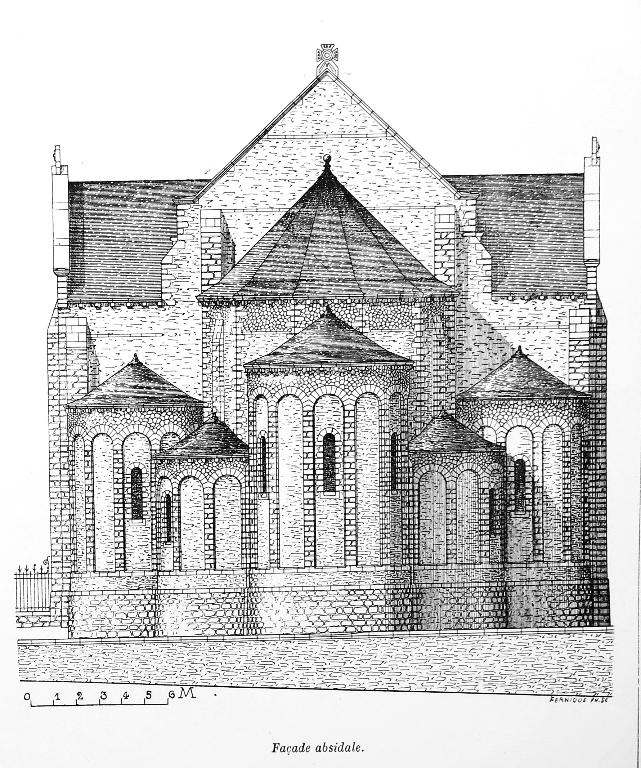

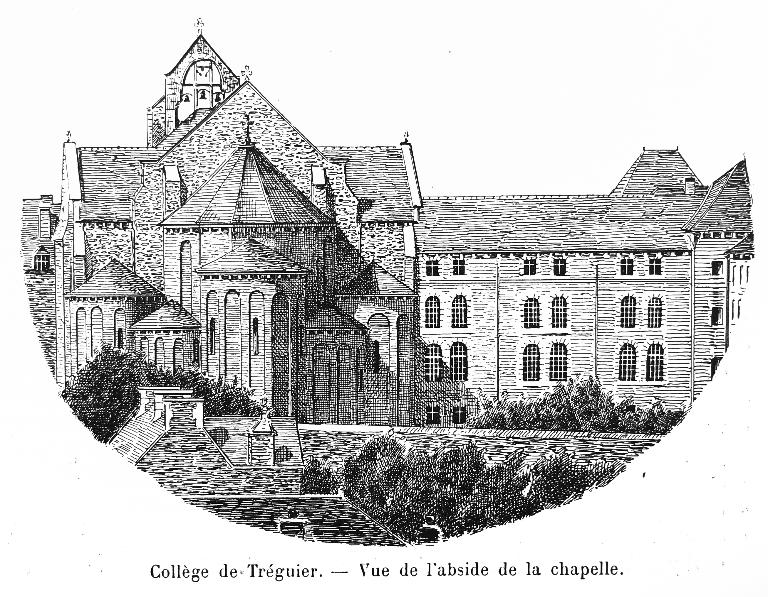

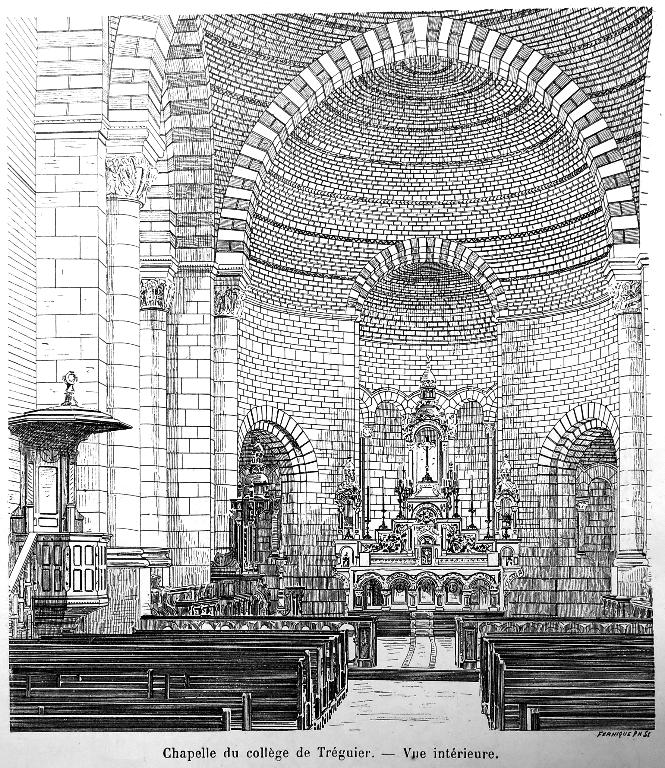

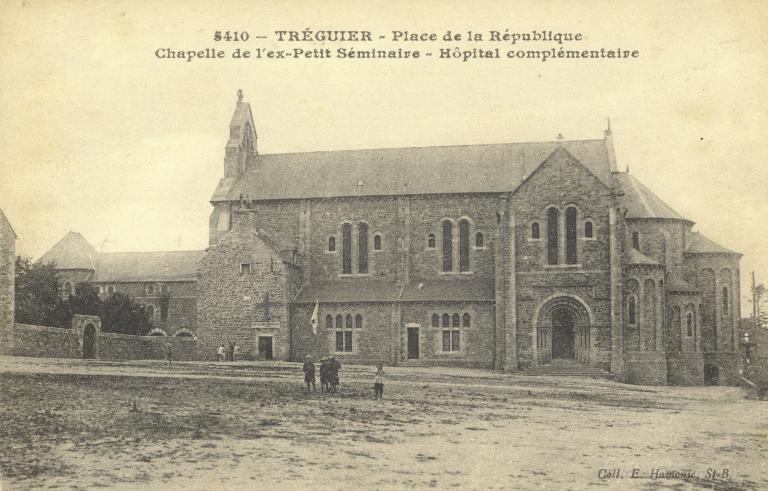

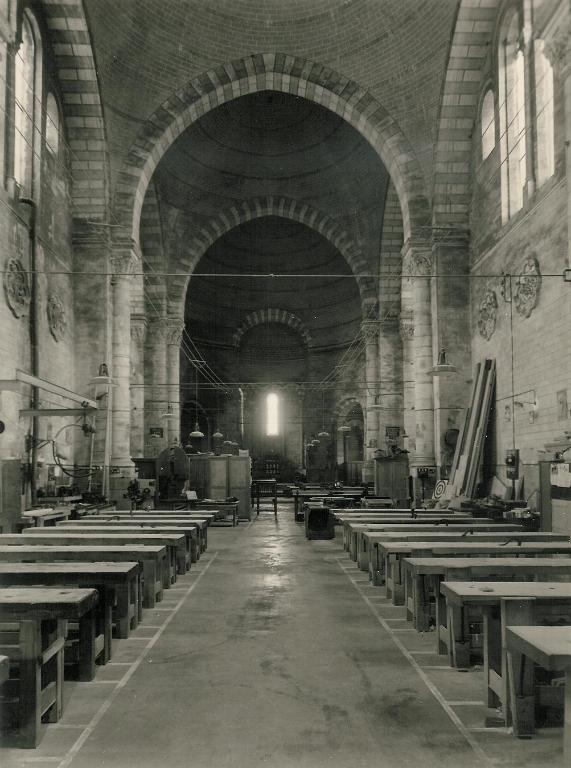

La chapelle occupe le centre de la composition et ceci s’explique aisément dans un petit séminaire. Elle se compose de trois travées voûtées en coupoles, la troisième accompagnée de deux bras de croix et terminée par une abside polygonale flanquée elle-même de cinq absidioles.

Il fallait que cette chapelle répondit aux besoins d’un nombreux personnel ecclésiastique. De là, l’obligation d’y établir beaucoup d’autels, - il y en a huit en tout, - de leur donner un accès facile, sans troubler l’attention des élèves et tout naturellement, de grouper ces autels autour du chœur…".

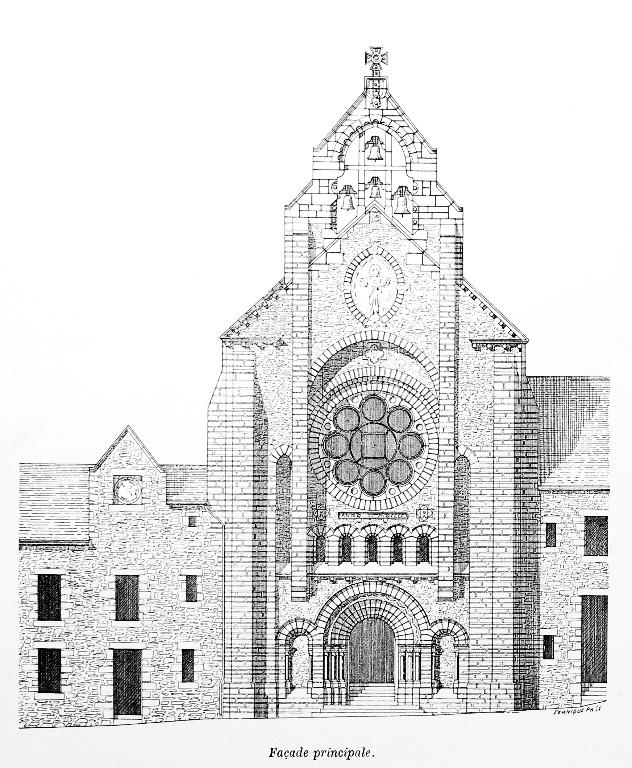

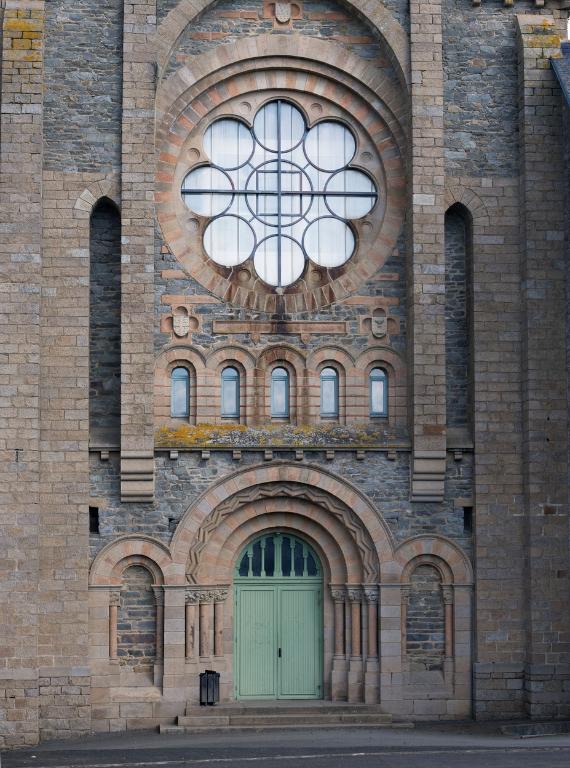

Monsieur Henri Mellet explique ici que la façade de la chapelle s’élève sur la cour centrale et est séparée de la nef par le grand corridor du collège. Le même corridor se retrouve au premier étage, toujours séparé de la nef, mais ouvert sur l’espace antérieur correspondant à cette nef, et éclairé, ainsi que cet espace par les cinq arcatures rangées au-dessus du portail. "On a, dit-il, profité de la situation centrale de l’espace en question pour y établir la librairie scolaire".

Au deuxième étage, il n’y a plus de corridor. Toute la partie du bâtiment correspondant à la librairie, éclairée cette fois par la grande rose et complètement ouverte sur la nef de la chapelle, est occupée par un grand orgue. "On peut traverser cette tribune pour communiquer d’un côté à l’autre du collège ; mais cette communication ne doit être qu’accidentelle, car les services placés à droite et à gauche de la chapelle sont complètement distincts à cet étage.

Au chevet de la chapelle, fait remarquer notre confrère, la pente très prononcé du sol a permis d’ouvrir un passage sous l’abside, pour pénétrer dans une cour intérieure de partout ailleurs inaccessible. On a ainsi évité de prendre sur la longueur de l’édifice, déjà très réduite par la disposition du terrain".

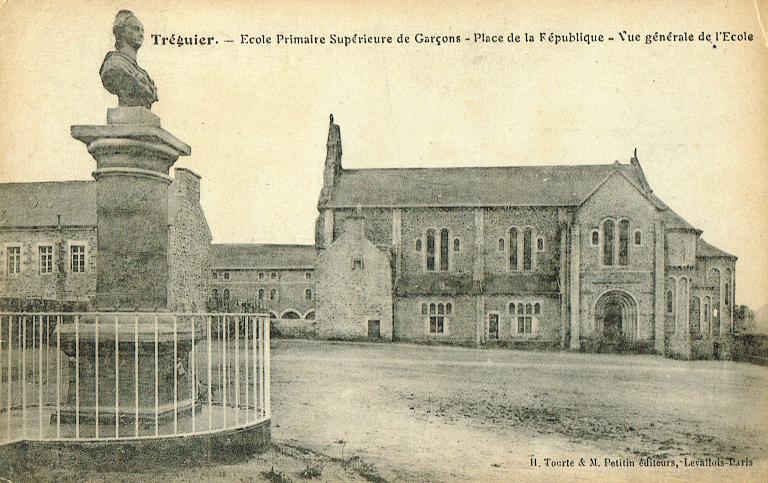

Monsieur Mellet parle ensuite du parti décoratif qu’il a adopté : "A cette vieille ville de Tréguier, robuste et rugueuse, faite de maisons grises entassées sans ordre par le temps, et que domine, plus vieille et plus grise encore, sa cathédrale, il fallait dit-il [l’architecte] épargner le stigmate du convenu moderne, la tâche criarde que met au front des cités la bâtisse neuve. A cette population scolaire, rude et vigoureuse comme la terre qui la porte, il fallait donner des édifices aux rudes murailles, aux formes solides, faites de matériaux primitifs. Il fallait aussi faire grand, et à peu de frais, cela va sans dire".

L’architecte a demandé aux matériaux du pays la solution du problème. Le schiste dur et le granit[e] fournissaient tout naturellement cette solution, mais à la condition de les combiner sous des formes simples et frustes, excluant toute complication des profils.

De là, ces constructions aux tailles presque brutes, aux moellons raboteux à peine dégrossis, en maçonneries épaisses mais peu couteuses, où le détail disparait pour laisser place à la seule silhouette. Parfois pourtant, piquant l’étendue grise des murailles, quelques accents de couleur que donne de place en place le granit[e] rose de l’île Bréhat.

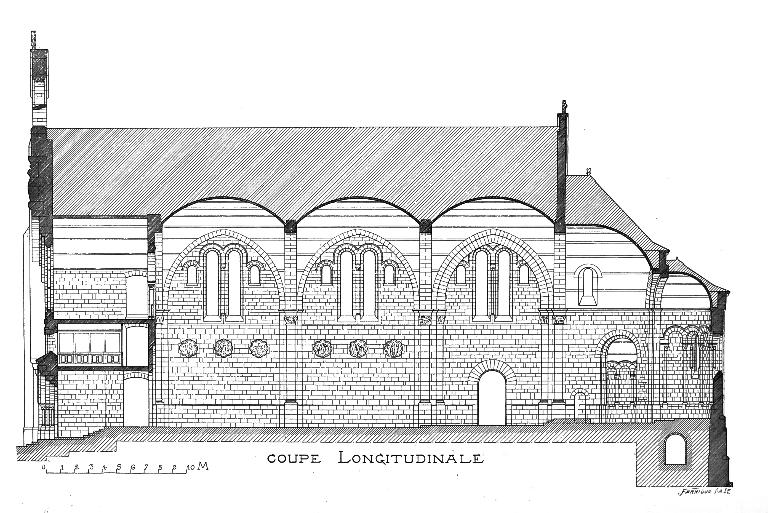

A l’intérieur, même économie mais dans une note moins sévère. Les parties portantes y sont constituées par le granit[e] et la pierre calcaire de Caen que débarquent à Tréguier même les navires. Le reste est enduit en mortier de chaux et de sable ; les voûtes sont en briques creuses enduites en plâtre teinté.

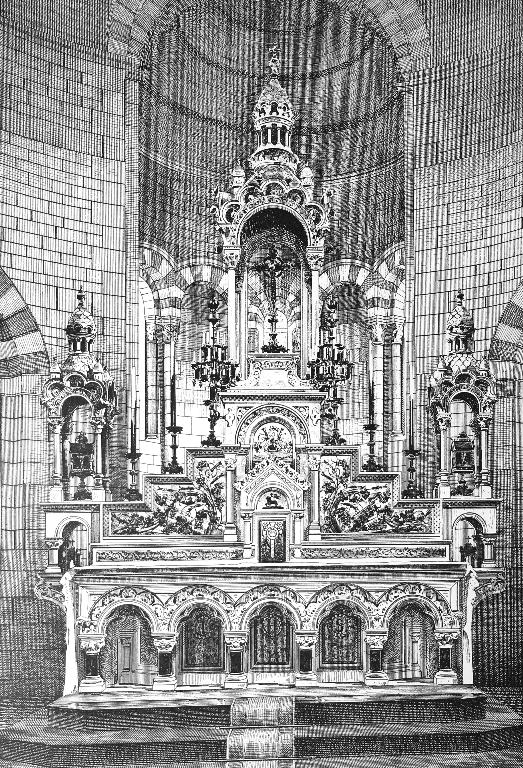

De forts doubleaux reçoivent les coupoles, et sous celle-ci s’ouvrent de vastes fenêtres, emplissant la nef de lumière, mais très haut placées, pour ne pas détourner l’attention du motif principal de l’édifice, de sa seule raison d’être, l’autel.

Cet autel, relativement très riche, est en pierre calcaire encadrant des mosaïques d’émaux à fonds d’or. La rosace l’éclaire bien en face ; les fenêtres des absides, peu nombreuses d’ailleurs, sont au contraire presque entièrement cachées au spectateur, toujours afin de laisser valoir l’autel et de donner au fond qu’il occupe plus de mystère.

Y compris, autel, vitraux (de Gaudin), chapiteaux historiés, parquet sur bitume et honoraires, cette chapelle d’une surface de 800 m2 a couté environ 120000 francs.

Entrepreneur : M. Le Collen, de Tréguier.

La chapelle a été complétée depuis par 24 stalles sculptées et par un trône épiscopal, exécutés par M. Le Merrer, de Lannion, sur les dessins de l’architecte.

Les autres bâtiments du collège, édifiés dans ces dernières années, comprennent des classes, des études, des dortoirs, salle de conférence, préau couvert, water-closets, escaliers, couloirs : le tout largement éclairé à l’étage de rez-de-chaussée, réservé aux études, mais beaucoup moins ouverts aux autres étages. C’était là, chose très rationnelle, et même presque obligatoire, dans un pays où les vents de mer soufflent chaque jour avec une intensité variable, mais produisent toujours une prompte et parfaite ventilation des pièces habitées.

[...]

Une des inscriptions sur marbre placées par Henri Mellet rappelle le nom d’un des principaux donateurs primitifs : le chanoine Thépault de Rumélin.

Une autre ainsi conçue :

[croix pattée] HAS AEDES

PETR : FREDERICVS FALLIERES

EPISC : BRIOC : ET TRECOR :

PATERNO IVVENTVTIS STVDIO PERCITVS

ANNO DII MDCCCLXXXXVII

MVNIFICE RESTITVIT

Que l’on voit au-dessus du grand préau de la cour principale, indique que le promoteur généreux des constructions nouvelles a été Monseigneur Fallières.

Partant du collège, "on y fait toute les études classiques préparant aux baccalauréats. Beaucoup de jeunes gens, sortis de ce collège, entrent au grand séminaire ou dans des missions étrangères. Je puis, ajoute notre confrère, sans parti pris, faire l’éloge de cette population scolaire, robuste et joyeuse, vivant de peu comme de vrais spartiates - il y a des pensions de 300 francs - et malgré cela, bonne à l’étude et excellent au jeu. Les maîtres dînent au même réfectoire que les élèves, simplement, je puis vous l’assurer, de stomacho.

Il y a là des traditions de saint Yves et saint Vincent de Paul (Saint Vincent de Paul y envoya en 1654 les Lazaristes, comme professeurs. Ceux-ci gardèrent la direction du petit séminaire jusqu’en 1791, époque où il fut vendu. En 1820, on le rendit à sa première destination.) qui planent au-dessus du collège, saint Yves étant de Tréguier même, et saint Vincent de Paul y étant venu et ayant même habité le vieux bâtiment du sud-est, où se trouvent le salon et un réfectoire. [...]

Monseigneur Fallières, aimant beaucoup son collège et, dit-on, sa chapelle, a demandé à loger tout auprès, quand il vient à Tréguier. C'est pourquoi, je lui ai construit cet appartement accoté à la chapelle. Il y entre par le grand corridor, en passant à travers le premier contrefort.

Les cinq chapelles, en plus du maître-autel, permettent aux vingt ou vingt-cinq prêtres qui enseignent au collège de dire leurs messes le matin en aussi peu de temps que possible, avant l’heure des classes ; chaque prêtre, étant isolé dans sa chapelle, n’est pas gêné par son voisin. Les vingt-quatre stalles sont pour les professeurs et, au besoin, les prêtres du voisinage qui assistent, en passant aux offices.

La grande salle dite des fêtes est tout simplement un grand préau couvert de la cour de récréation. On y fait la distribution des prix, les représentations théâtrales données par les élèves, les concerts, fêtes de gymnastique, etc. Les parents y sont admis. On se borne à boucher les arcades par des toiles ou des planches, quand il fait froid.

La salle de conférence sert aux réunions moins nombreuses, et en particulier à certaines réunions périodiques de tous les élèves. Elle est utilisée comme salle de dessin. La scène donne sur ces deux salles. [...]

« …j’avais été frappé du bon aspect des rotondes absidiales de la chapelle, au-dessus du mur de soutènement des cours. […] …une façade latérale apparaissait, dessinée dans un si bon caractère, que je crus un instant à une restauration plutôt qu’à une construction neuve ; on devinait, dans le haut, au-delà des faitages des bâtiments accotés à la chapelle, une silhouette heureuse, couronnant un pignon. […]

Combien c’était mieux que ces églises neuves rencontrées dans les gros bourgs de ce coin de la Bretagne, de ces bâtisses prétentieuses, à clochers carrés, la plupart mal étudiées, banales à l’excès, en tout cas si manifestement inférieures aux veilles et pauvres églises d’autrefois ! […]

Henri Mellet m’a dit que son client, l’honorable supérieur du petit séminaire, avait été d’accord avec lui - contrairement peut-être à l’avis d’autres personnes moins éclairées - pour préférer au clocher vulgaire les jolies arcatures bretonnes, assises sur un pignon d’une puissante allure. C’est là une opinion qui dénote un homme de bon goût, un connaisseur sérieux ; je me permets de lui adresser ici l’expression de mes respectueux compliments".

Les coupoles enduites de plâtre sont, comme on peut voir sur les coupes, décorées par des bandes horizontales d’un ton un peu plus soutenu que le fond. Ce ton est parait-il, un rose pâle, en harmonie avec ce granit[e] de l’île de Bréhat que je disais, dans ma causerie de 1901, teinté pour l’éternité dans le pourpre des soleils couchants.

Un certain dessin des vitraux de M. Gaudin, que je n’ai pu reproduire, a pour objet de rendre ce verset des évangiles : "Laissez venir à moi les petits enfants". Il y a là, à côté de femmes dans le costume simple et sévère du pays, parmi d’autres bambins, un petit Breton encore habillé à la vieille mode, qui salue très gentiment le seigneur Jésus Christ. Ce vitrail, si j’en juge par la photographie, est tout à fait charmant.

Dans l’autel, les motifs des mosaïques vénitiennes sur fond d’or représentent la vigne et le blé entrelacés. Tout sauf les bronzes, a été exécuté par des ouvriers de Rennes, d’après les dessins, grandeur d’exécution, de l’architecte.

J’ai déjà fait pas mal de compliments à notre confrère Henri Mellet, pour le beau caractère qu’il a su donner à des ouvrages très simples, partant économiques ; j’en rajoute un dernier, encore très vif, pour l’étude du maître-autel, ouvrage d’une grande richesse composé dans un goût très distingué […] ».

(Louis-Charles Boisleau, collaborateur de la revue L’Architecture. Ce dernier cite en partie dans son article des notes que l'architecte Henri Mellet lui a fait parvenir)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.