Chargée d'études Inventaire

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesSchéma de cohérence territoriale du Trégor

-

Adresse

- Commune : Tréguier

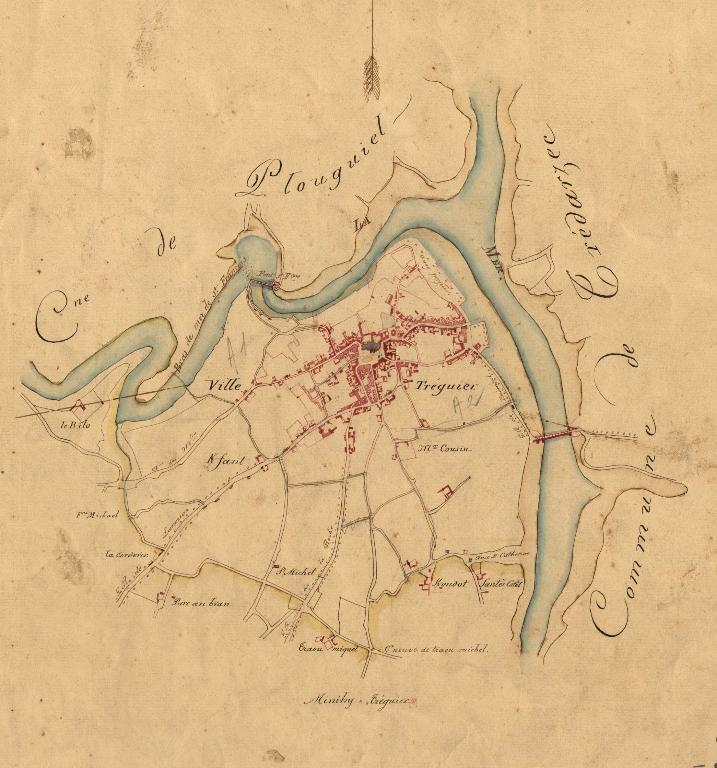

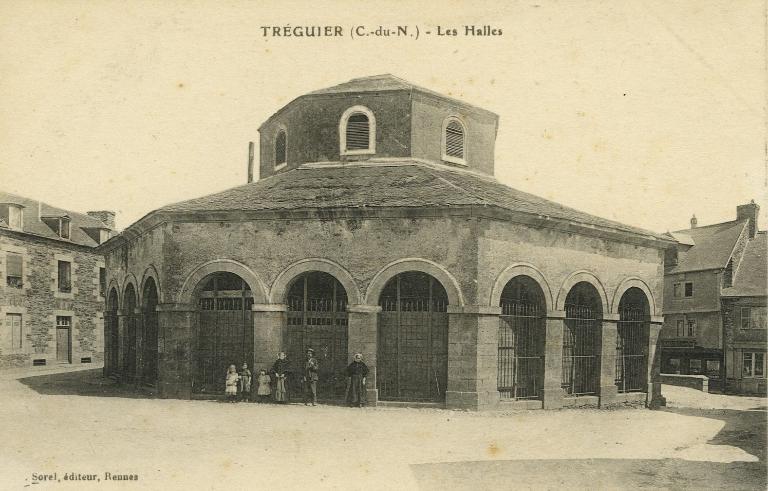

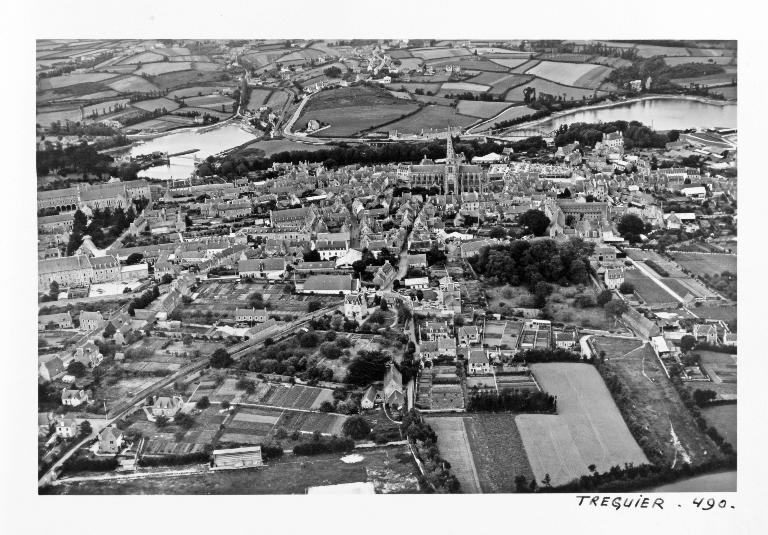

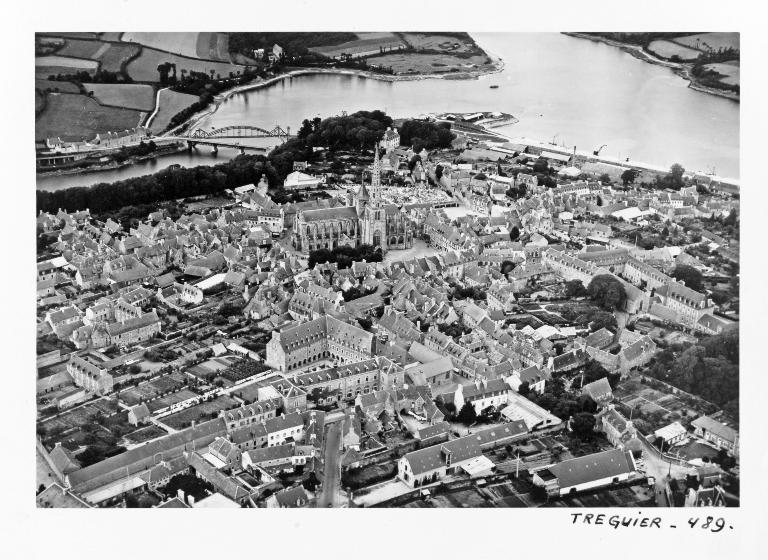

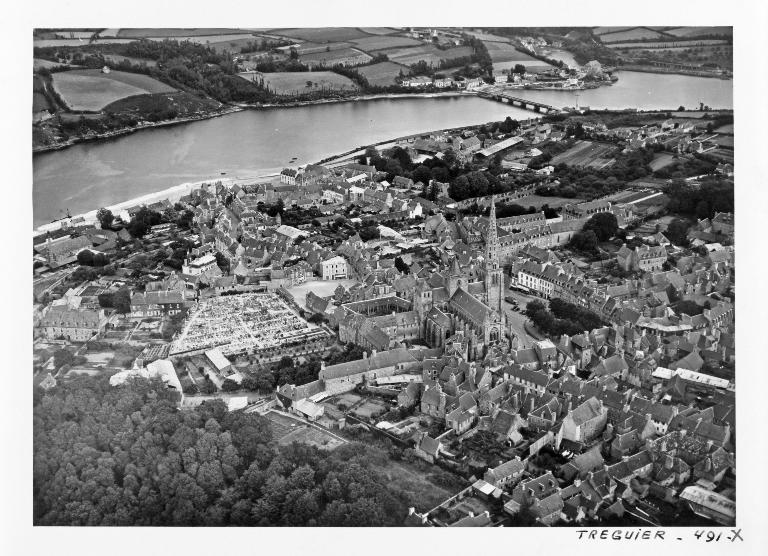

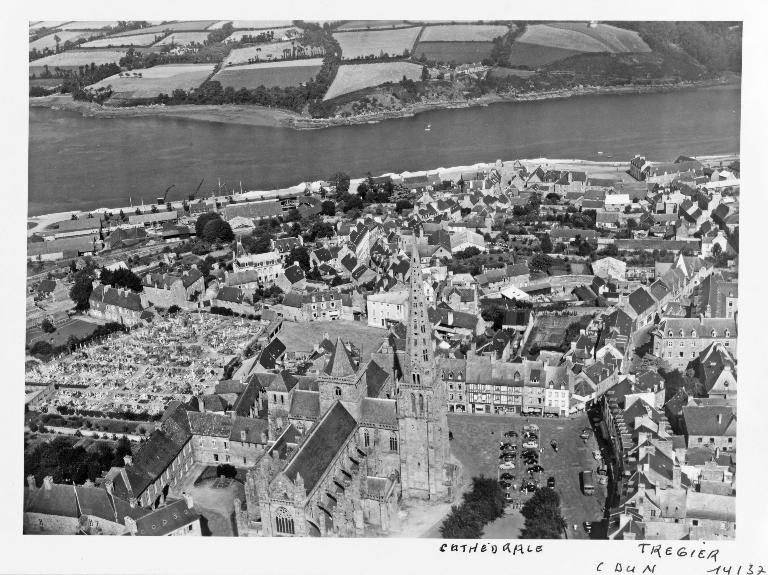

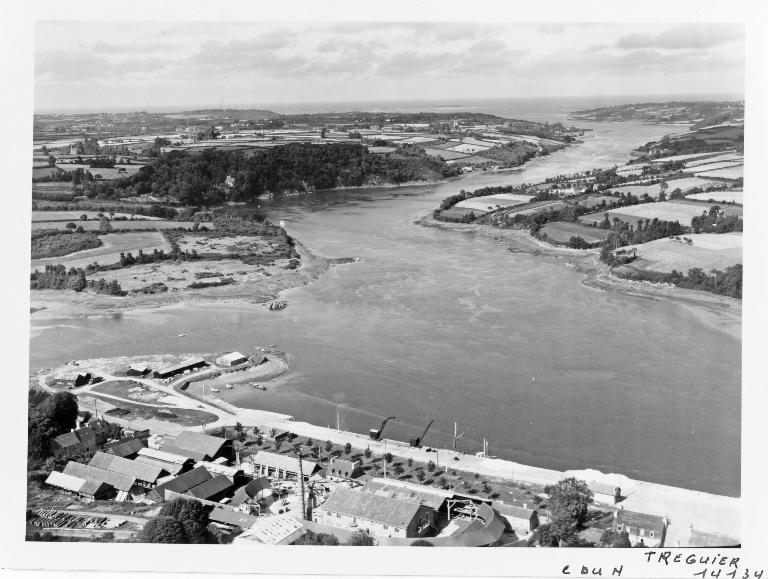

La commune de Tréguier s’étend sur 152 hectares : elle est occupée au deux tiers par sa ville dont la partie ancienne a conservé son réseau viaire, son tissu urbain et son aspect médiéval. C'est sur un vaste promontoire, au confluent du Guindy et du Jaudy qui se rejoignent ici pour se jeter dans la Manche, que la cité épiscopale s'est établie. Elle se construit en occupant la hauteur de ce triangle, depuis les rives des deux rivières jusqu'au replat où s'implantent le palais épiscopal, le cloître et la cathédrale Saint-Tugdual dont les parties les plus anciennes - la tour Hasting - remontent au 12e siècle. Ce pôle cathédral forme un ensemble architectural unique à l'échelle de la Bretagne Historique.

Ville fluvio-maritime, lieu de passage et de franchissement de routes terrestres via des bacs puis des ponts, elle est également dotée d’un port. Facilement accessible à marée haute, il permet le développement d’une importante activité commerciale dès le 15e siècle, liée notamment aux pèlerinages de saint Tugdual et de saint Yves.

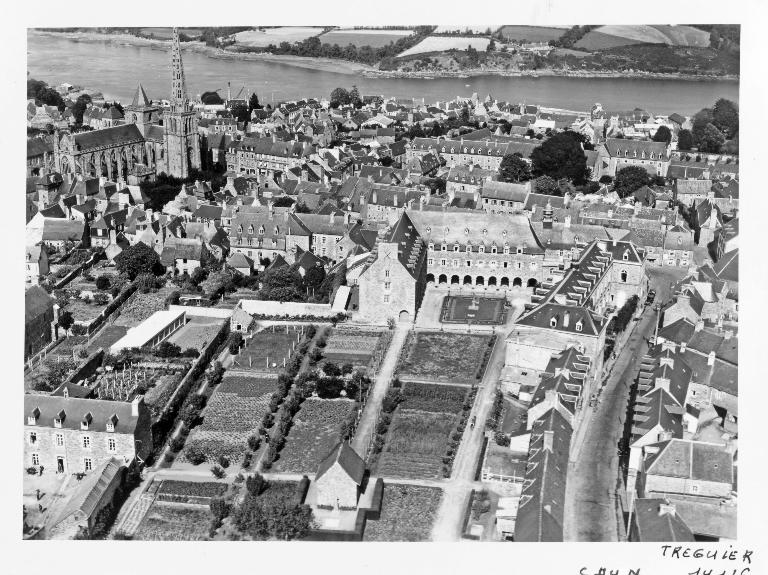

La ville s'organise ainsi en zones successives avec la cathédrale, le cloître et le palais épiscopal au centre, le bâti de logements resserré autour de la place du Martray, les maisons nobles construites un peu à l'écart du centre commerçant, puis les communautés religieuses avec leurs grandes parcelles cultivées. La Grande-rue (actuelle rue Renan) et la rue Saint-André relient la cathédrale au port.

Au 17e siècle, en effet, de larges parcelles non bâties sont investies par des couvents féminins, en périphérie immédiate du centre médiéval. Ils forment une transition entre la ville et la campagne et renforcent la fonction d'accueil et d'hospitalité de la cité. Les fondations s'échelonnent ainsi entre 1625 et 1699 avec le couvent des Ursulines, le couvent des Augustines - Hôtel-Dieu, le couvent des Filles de la Croix et le couvent des Paulines.

A ces couvents s’ajoutent d’autres établissements tournés vers l’enseignement : le collège diocésain dont la présence est attestée dès le 14e siècle rue de La poissonnerie (actuelle rue La Mennais), et le séminaire fondé en 1649, l'un des plus anciens de Bretagne. Celui-ci est racheté en 1820 par l'évêché de Saint-Brieuc pour y accueillir l'école ecclésiastique créée par Jean-Marie de La Mennais, progressivement appelée "petit séminaire". Ses bâtiments entièrement reconstruits entre 1895 et 1897 abritent aujourd'hui le Lycée Joseph Savina.

C'est également au 17e siècle que Tréguier se dote d’une infrastructure perfectionnée pour alimenter la ville en eau depuis Plouguiel, via une conduite passant sur le pont-aqueduc du Guindy. A l’extrémité de ce réseau mesurant plus de 2700 mètres se trouvait la "pompe" ou "fontaine publique" de la place du Martray.

Avec la Révolution, l'organisation multiséculaire de l'évêché est mise à mal. Du fait de l'adoption de la Constitution civile du Clergé en 1790, l'évêché de Tréguier est supprimé, ne laissant plus que celui de Saint-Brieuc pour le département des Côtes-du-Nord nouvellement créé. Tréguier devient chef-lieu de canton.

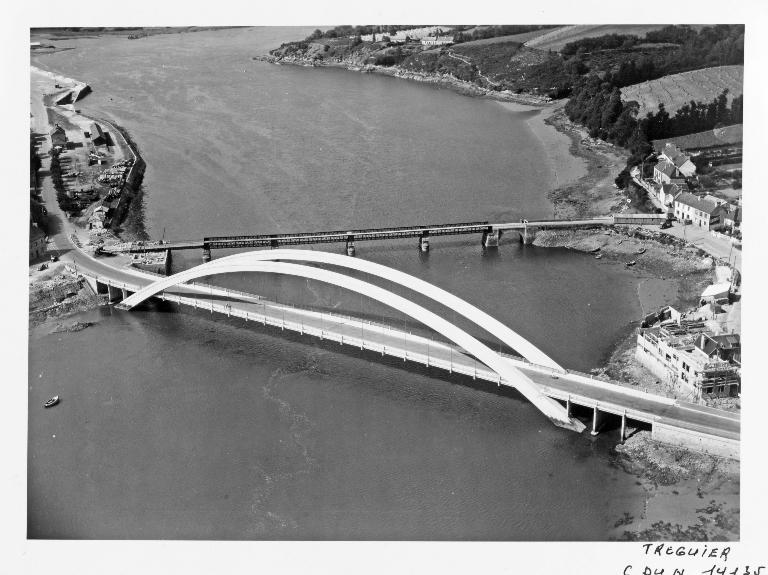

Contrainte dans ses limites géographiques, la ville a besoin de s'étendre pour assurer son développement. Grâce à l'ordonnance royale de 1836, Tréguier s’accroît d’une partie du territoire de Minihy-Tréguier : Petit Kernabat, maisons et promenade des Buttes ; ruines de la chapelle Saint-Michel et chemin de la Corderie ; Kerfant et prairie du Billo. Ces espaces périphériques sont le lieu de grands projets d'aménagement. Parmi eux, la création du pont Canada en 1834-1835 qui relie les communes de Tréguier et de Trédarzec et évite un long détour par la Roche-Derrien. Dans la première moitié du 20e siècle, la ville poursuit sa mutation sous l'impulsion de Gustave de Kerguézec, maire entre 1919 et 1943, également conseiller général des Côtes-du-Nord, dont il devient le président en 1920, député puis sénateur. Ses combats permettent le maintien et le développement de services publics à Tréguier et dans le Trégor : ouverture d'écoles publiques, aménagement de voies ferrées d'intérêt local, d'une gare pour le développement économique et d'un nouveau pont par Louis Auguste Harel de La Noë (1906), construction d'un haras pour les étalons postiers bretons (1908), création d'un abattoir public municipal (1908) ou encore d'une maison et de bureaux pour l'Inscription maritime (1911). L'achat de l'ancien palais épiscopal au Département en 1921, pour le transformer en hôtel de ville, est également l'occasion de percer un boulevard pour relier la place du Martray à Plouguiel via le pont Noir. Pour ce faire, mur, portail et conciergerie de la cour d'honneur du palais épiscopal sont démolis et un passage est aménagé pour la circulation des automobiles.

Le recensement des éléments bâtis de Tréguier a permis de cartographier 728 éléments, du 15e au 20e siècle, afin d’évaluer le nombre d’édifices par époques et leur localisation dans la ville. L’habitat de Tréguier reflète une histoire particulièrement riche où artisans, marchands, négociants, notaires, chanoines, etc. cohabitaient dans les mêmes rues. Il présente une grande diversité tant dans les dates de construction que dans les matériaux employés et les types de logis : hôtels de chanoines, maisons d'artisans-marchands, de négociants-armateurs, immeubles à logements, logis secondaires sur cour... Les rares travaux d'alignement ont permis de conserver, notamment, un important corpus de maisons en pan de bois construites entre le 15e et le 17e siècles. En raison de son intérêt architectural et historique, un plan de sauvegarde et de mise en valeur (ex secteur sauvegardé créé le 9 aout 1966) de plus de 24 hectares a été mis en place en 2020.

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Rennes Métropole

- (c) Bibliothèque municipale de Rennes

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3P 362

États de section de Tréguier, 1835.

Bibliographie

-

BIZIEN-JAGLIN, Catherine. GALLIOU, Patrick. KEREBEL, Hervé. PROVOST Michel (direction scientifique). Carte archéologique de la Gaule. Pré-inventaire archéologique. Côtes-d'Armor. 22. Paris, 2002, 407 p.

-

OGÉE, Jean-Baptiste. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Nlle éd. [1778-1780] rev. et augm. Rennes : Molliex, 1845.

-

GAULTIER DU MOTTAY, Joachim. Géographie départementale des Côtes-du-Nord. Paris, 1862, 844 p.

-

RIGAUD, Jean-Marie (avec le concours de M. Hélary et de plusieurs instituteurs du département ; les cartes ont été dressées par M. Belhomme). Géographie historique des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc, 1890, 509 p.

-

KerOfis : base de données du Service Patrimoine Linguistique de l'Office Public de la Langue Bretonne. KerOfis est la base de données du Service Patrimoine Linguistique de l'Office Public de la Langue Bretonne. Cette base est utilisée quotidiennement par le service pour répondre aux besoins des collectivités bretonnes (Signalisation, traduction, études normatives). Dorénavant, elle permettra à tout un chacun de trouver la forme bretonne de son adresse ainsi que de mener gratuitement des recherches sur la toponymie de la Bretagne. (Site internet : http://www.ofis-bzh.org/).

-

Institut national de la statistique et des études économiques. Données locales : un éventail de données localisées du quartier à la région. (Site internet : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp ? page=statistiques-locales.htm).

-

OLIER, Ronan - TANGUY, Bernard. Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des Côtes-d'Armor : origine et signification. ArMen - Le Chasse-Marée, 1992, 404 p.

-

Territoires et Population, deux siècles d'évolution. Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui. Ce site est la mise en scène de deux siècles d´évolution des territoires et des populations communales appuyés sur la représentation du paysage français du XVIIIe siècle réalisée par les équipes Cassini. (Site internet : http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm).

-

LE MOING, Jean-Yves. Noms de lieux de Bretagne. Plus de 1500 noms expliqués. Bonneton, coll. Noms de lieux, 2007, 190 p.

-

Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Bibliothèque Yves Le Gallo (Brest) : M-06074-00

HINGUANT, Stéphan. Les mottes médiévales des Côtes-d’Armor. Rennes : Institut Culturel de Bretagne - Centre Régional d'archéologie d'Alet, 1994, 88 p.

-

MINOIS, Georges. La Bretagne des prêtres : en Trégor d'Ancien Régime. Les Bibliophiles de Bretagne, 1987, 337 p.

-

BOTREL, Yannick. Les justices seigneuriales de l'évêché de Tréguier. Guingamp, éditions de la Plommée, 2002.

-

KULIG, Christian. WORTHINGTON, Patrick. Châteaux et manoirs. Trésors du Trégor. Saint-Thonan, 2013, 256 p.

-

RÉGION BRETAGNE. Service de l'Inventaire du patrimoine culturel. COLLECTIF. Architecture rurale en Bretagne. 50 ans d'inventaire du patrimoine. Editions Lieux-dits. 2014.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : 7382

GUILLOU, Adolphe (préface d'Anatole Le Braz). Essai historique sur Tréguier par un Trécorrois. F. Guyon, Saint-Brieuc, 1913 (réédition collection Monographies des villes et villages de France. Paris, 1993, 204 p.)

-

GAUTIER, Marcel. Tréguier (Côtes-du-Nord) : étude de géographie urbaine. Potier Henri Imprimeur, 1947, 118 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

CHOUTEAU, Nicole. Les rues de Tréguier du 18e siècle à nos jours. Éditions Art, Culture et Patrimoine, Tréguier. 1995, 76 p.

-

THOMAS, Loïc. Gustave de Kerguézec. Un missionnaire de la République. Cesson-Sévigné, édition à compte d'auteur, 2013, 154 p.

-

BAILLY-LEBLANC (architectes du patrimoine). HERBAUT, Claudie (Topodoc, historienne du patrimoine). TOPORAMA (paysagistes) - JORAND-MONGHKOUN (architectes-urbanistes). Ville de Tréguier - Secteur Sauvegardé - Élaboration du Plan de sauvegarde et de mise en valeur de Tréguier - Rapport de présentation. Maîtrise d'ouvrage : Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne. Février 2016 (document provisoire), 257 p.

-

RÉGION BRETAGNE. Service de l’Inventaire du patrimoine culturel. LÉCUILLIER, Guillaume. TANGUY-SCHRÖER, Judith. Tréguier, cité épiscopale et ville-port. Châteaulin, éditions Locus Solus, 2021, 160 p.

Périodiques

-

SAUREL, Jean. "Croix en Trégor". Société d'émulation des Côtes d'Armor. Bulletins et mémoires ; Histoire et Archéologie, vol. 115, mai 1987, p. 15-35.

-

MINOIS, Georges. "La démographie du Trégor au 15e siècle" in Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest. T. 83, n° 3, 1976, p. 407-424.

-

BOUGEARD, Christian. Prémices de la décentralisation : la création d'entreprises industrielles dans les Côtes-du-Nord (1870-1940). Histoire, économie et société. 1985, 4e année, n° 1. p. 137-160.

-

ANDRIEUX, Jean-Yves. "L'industrie linière du teillage en Bretagne nord (vers 1850-vers 1950) : proto-industrialisation ou industrialisation défaillante ?". Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, 1990, vol. 97, n° 3, p. 383-397.

-

LÉCUILLIER, Guillaume, TANGUY-SCHRÖER, Judith. "Tréguier sous la loupe de l’Inventaire" in Tréguier et son Pays, La justice en Bretagne, Actes du Congrès des 7-8-9 septembre 2017 de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne. Mémoire de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, tome XCVI, 2018, p. 535-591.

Documents figurés

-

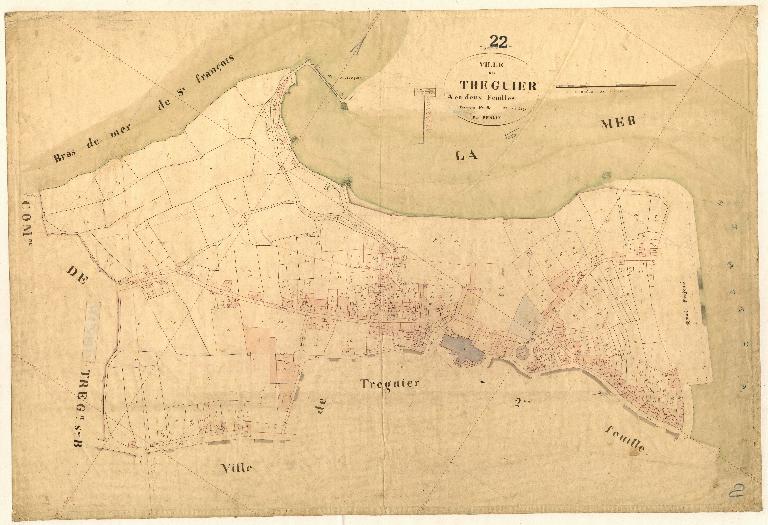

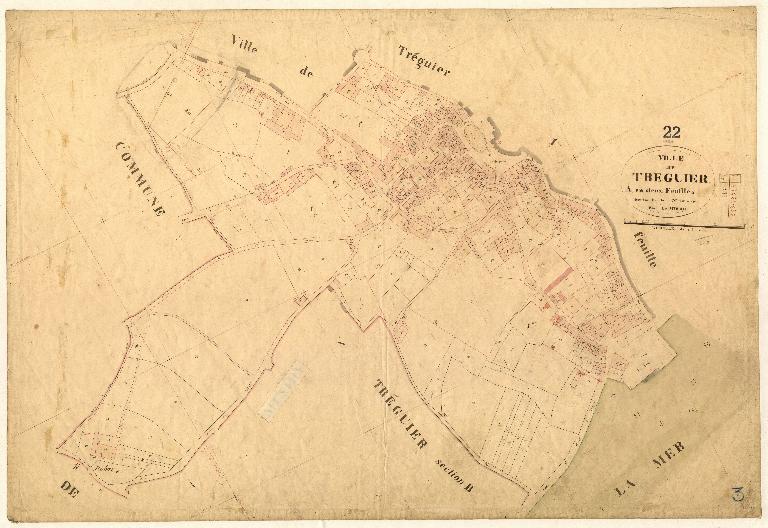

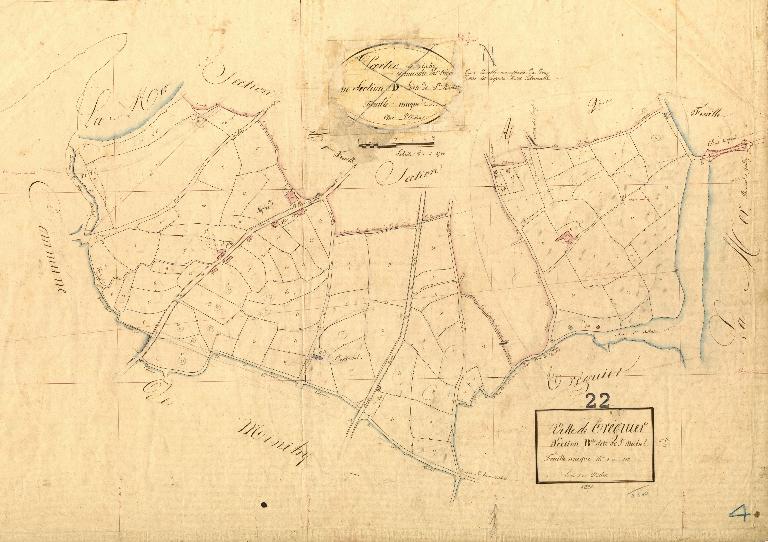

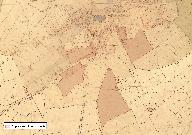

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3P 362/1-4

Tableau d'assemblage et plans parcellaires de la commune de Tréguier, 1834.

Lien web

- Les édifices protégés au titre des Monuments historiques de la commune de Tréguier

- Les objets protégés au titre des Monuments historiques de la commune de Tréguier

- Archives départementales des Côtes d'Armor - Accueil

- Archives départementales des Côtes d'Armor - Généarmor (Centre généalogique des Côtes d’Armor)

- Archives départementales des Côtes d'Armor - recensements de la population (1836-1906)

- Centre Généalogique des Côtes d'Armor

- Centre Généalogique des Côtes d'Armor - Censo-Net

- La commune de Tréguier : site institutionnel

- Tréguier : Histoire, Patrimoine, Noblesse

- "Topic Topos, Le patrimoine, l'identité des territoires" : Tréguier

- Geobreiz.com, Portail géographique de la Bretagne.

- Tréguier dans les collections du Musée de Bretagne

- Tréguier, plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), Toporama paysagistes

Annexes

-

Contexte de l'opération d'Inventaire (2016-2020)

-

Liste des dossiers publiés en mars 2018 : patrimoine religieux

-

Liste des dossiers publiés en juillet 2018 : architecture monumentale, commémorative, funéraire et votive ; génie civil...

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargée d'études Inventaire

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.