La chapelle saint Fiacre de Trélat, de fondation romane s’est implantée au nord du ruisseau, le Frémur, le long d'une ancienne voie entre Ploubalay et Dinan. Elle a subi plusieurs modifications visibles en particulier dans ses baies qui n’ont cependant pas altéré son plan à nef unique recouverte vraisemblablement d’une charpente armoricaine d’époque gothique.

- inventaire topographique, Dinan agglomération

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc naturel régional de la Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude

-

Commune

Taden

-

Lieu-dit

Trélat

-

Dénominationschapelle

-

Précision dénominationchapelle tréviale

-

Vocablessaint Fiacre

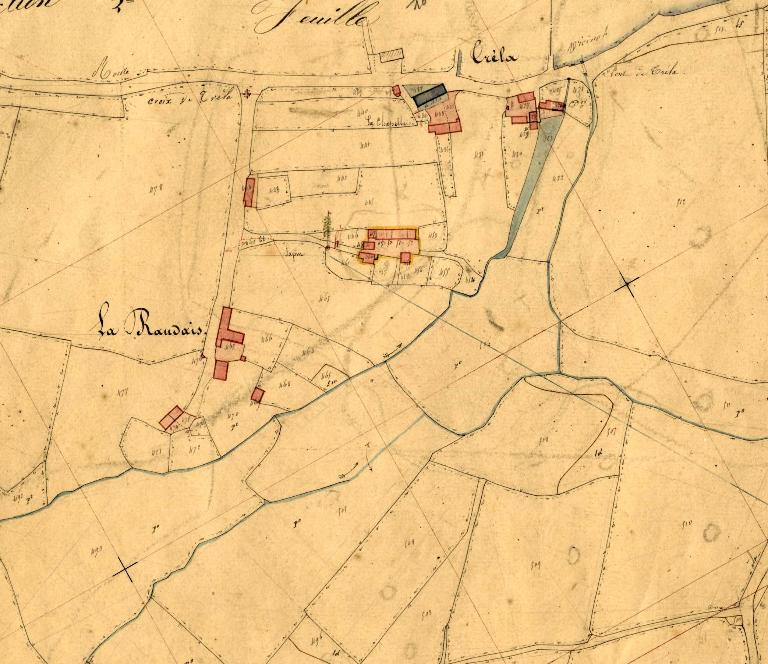

La première mention de la chapelle frairienne de Treila apparaît dans une charte du prieuré de Saint-Malo de Dinan en 1121. De cette période romane peuvent subsister des maçonneries de petit appareil. D’une grande simplicité, la chapelle possède peu de décors. Une fenêtre percée dans le chevet est datable du14e siècle, cependant elle semble avoir perdu son meneau de pierre qui devait former deux lancettes surmontées d’un trilobe.

La façade ouest a été en partie remontée ce qui peut expliquer le désaxement du portail qui devait être précédé d’un porche, comme à l’église paroissiale de Taden. L’absence d’ornementation et la grande simplicité du portail s’expliquerait ainsi.

Après avoir été vendue comme bien national, le 16 août 1796, elle est restaurée (plusieurs ouvertures remontent à cette période) puis elle redevient succursale par une ordonnance épiscopale le 30 décembre 1923. Un appendice formant une sacristie est accolé au sud.

Au début du 20e siècle, il est encore fait mention d’un maître-autel du 18e siècle, d’un confessionnal portant l’inscription G.Rouxel 1756, et des statues anciennes, saint Fiacre, saint Etienne, saint Pierre, sainte Anne et une Vierge à l’enfant. Seule la statue de la Vierge à l’enfant, d’époque gothique, en pierre a résisté au temps. Elle est placée contre le mur nord de la nef, sous un dais, un ange la coiffe d’une couronne. Une légende rapportée par tradition orale indique qu’elle aurait été destinée à l’abbaye bénédictine de Saint-Jacut, mais que les chevaux attelés refusèrent de continuer la route au-delà de Trélat.

-

Période(s)

- Secondaire : 12e siècle

- Principale : 14e siècle

- Secondaire : 4e quart 18e siècle

- Secondaire : 1er quart 20e siècle

Chapelle orientée à l’est, à chevet plat. Façade surmontée d’un petit campanile. Intérieur à un seul vaisseau recouvert d’un lambris. Le profil de celui-ci et en particulier le fort décrochement par rapport aux murs semblent indiquer une charpente cachée de type armoricaine, c’est-à-dire une charpente apparente à fermes et pannes dont les liens sont courbes. Les enduits intérieurs ont disparu et ont été remplacés par des joints en ciment dommageables pour l'édifice.

-

Murs

- granite pierre de taille

- granulite moellon

-

Toitsardoise

-

Couvrements

- lambris de couvrement

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

Typologiescharpente armoricaine

-

État de conservationremanié, restauré

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

QUENTIN Christophe. Taden au fil du temps. Editions Astoure, 2006

Photographe à l'Inventaire