"Avons commencé par la porte d'entrée de la première cour du grand corps de logis faisant face à la rue Saint-Yves, le frontispice de la dite porte se trouve en taille et la voute en ellipse et l'arrière vouchure aussi en taille, au-dessus de la dite voute se trouve une niche décorée d'une grande et petite statues. Deux grands ventaux à la dite porte garnis de deux grandes barres de fer servant d'arcboutants audits ventaux, sept grandes pentures garnies de leurs gonds, une serrure en bois avec sa clef le tout en état.

Passant au grand corps de logis donnant sur la dite cour d'entrée et vers nord. La porte d'entrée de la communauté dans la façade vers nord, le vantail de la dite porte pourri par le bas... Les deux vestibules carrelés en tablettes de Locquirec en bon état... Au premier des dits vestibules, un tour en bois encastré dans le mur de refend avec un battant garni de trois pentures, une serrure avec sa clef, le tout en bon état.

Le vantail du parloir d'en bas à gauche en entrant dans le vestibule... Entrant dans le dit parloir, la fenêtre l'éclairant en pierre de taille défendue par cinq barres de fer... Le plancher à hauteur d'appui le tout en bon état. Dans le mur de refend séparant les dits parloirs se trouve une grille en fer...

Passant à droite du vestibule dans la chambre et cabinet de la tourière... La fenêtre en taille éclairant le dit cabinet, garnie de cinq barres de fer et trois en travers en état... Dans le mur de refend une grille en fer maillé en bon état. La cloison avec son vantail faisant la séparation de la chambre avec le cabinet... Le plancher du dit cabinet en grande partie pourri, les enduits dégradés en plusieurs endroits. La fenêtre de la chambre à côté du dit cabinet se trouve en taille défendue par un grillage en fer en état...

Passant de la chambre au second vestibule vers le cloître, le vantail de la porte entre les deux vestibules garni de deux pentures et gonds, une serrure... Le vantail de la porte donnant sur le cloître du vestibule garni de deux pentures et gonds, une serrure... Passant au parloir éclairé par une fenêtre donnant sur le cloître, le vantail du dit parloir garni de deux pentures... Le châssis à verre éclairant la dite pièce, le carrelage en carreaux de Brie... Le vantail de la porte donnant du dit vestibule à un appartement à feu éclairé par une fenêtre dans la façade vers couchant... Dans le dit appartement un tambour fait avec des planches de sapin en état. La fenêtre en taille garantie de six barres de fer en long et cinq en travers le tout en état...

Passant à l'escalier du premier vestibule du côté de la cour d'entrée, le dit escalier composé de dix marches pour monter au grand parloir et à la chambre du ci-devant directeur le tout au premier étage. Les trois fenêtres éclairant le dit escalier... Le vantail de la porte au premier du grand parloir à gauche du dit escalier et décoré d'un chambranle... Les deux fenêtres dans la façade au nord éclairant le dit parloir... Dans le mur séparant les deux parloirs se trouvent se trouvent trois grilles de fer maillé et derrière les dites grilles se trouvent des volets... Passant du dit parloir au passage de la chambre du directeur... Dans le dit passage, une partie de plancher avec un lambris à hauteur d'appuis... Dans le mur de refend du dit passage une grille de fer maillé avec des volets fermants... Passant dans la chambre du directeur, le vantail de la porte de la dite chambre garni de deux pentures et une poignée... Les deux fenêtres éclairant le dit appartement... Le carrelage en carreaux de brique...

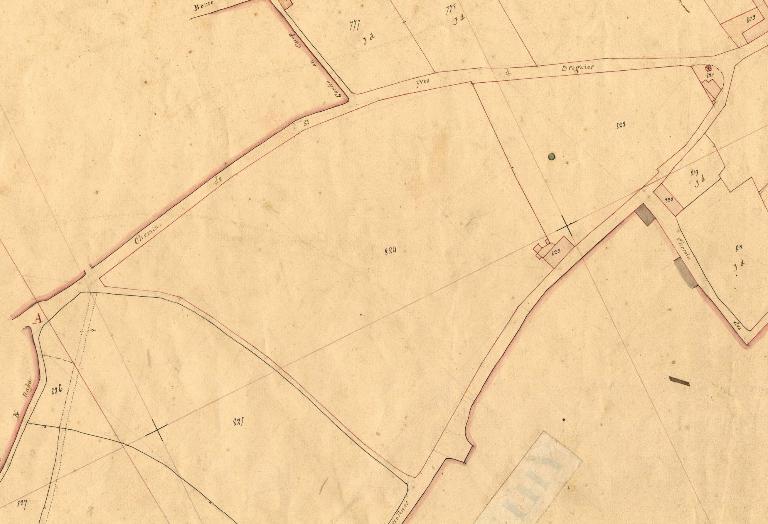

Passant à l'aile donnant du côté du chemin allant de Tréguier à Saint-Yves ou du levant au dit chemin communal par le rez-de-chaussée et le magasin pratiqué par l'entrée communiquant du cloître au passage de la maison au jardin. Les vantaux de la porte du dit vestibule au cloître en vis à vis de la première volée de l'escalier...

A la façade du couchant sur le même vestibule, une porte en taille avec un vantail... Le vestibule carrelé en partie en tablettes de Locquirec et en partie dérangés. Une fenêtre en taille à côté de la porte du cloître audit vestibule garnie de cinq barres de fer en long et deux en travers.

Passant du vestibule au magasin, le vantail de la porte d'entrée garni de deux pentures et gonds... Le dit magasin éclairé par trois fenêtres en taille... L'aire du dit magasin construit en terre se trouve inégal et cassé en plusieurs endroits, passant du dit magasin dans la tisserie allant vers la porte donnant sur le cloître de la tisserie en taille et garni de son vantail... Le tambour en vis à vis de la dite porte se trouve en colombage avec des montants et traverse en bois le tout en bon état. Les trois fenêtres éclairant la dite tisserie... L'aire de la dite tisserie en terrasse se trouve cassé en plusieurs endroits, la cheminée en jambage de taille et le manteau en bois en état...

Passant de la tisserie dans l'un des appartements des pensionnaires bout au midi... La fenêtre éclairant la dite pièce... A côté de la dite fenêtre dans la même façade au midi, un vantail de porte... Le carrelage de la dite pièce en tablette de Locquirec...

Les deux cabinets bout au couchant et joignant le dit appartement se trouvent éclairés par deux fenêtres, l'une dans la façade vers couchant ou vers le chemin de Saint-Yves et l'autre dans la façade vers midi... Le carrelage en carreaux de brique des dits cabinets...

Continuant au rez-de-chaussée et par les appartements des pensionnaires dans l'aile ou bâtiment donnant sur l'arrière cour allant à l'enclos, le second appartement des pensionnaires allant vers levant ; le vantail de la porte du premier au second appartement des dites pensionnaires... La seconde porte en taille communiquant au dit appartement à l'arrière cour... Les trois fenêtres éclairant le dit appartement se trouvent défendues par sept barres de fer en long et cinq de travers le tout en bon état... Le plancher et le lambris à hauteur d'appui du côté des fenêtres se trouvent en bon état. Les jambages et manteau et l'âtre de la cheminée se trouvent en pierre de taille... Passant au troisième appartement des dites pensionnaires allant toujours vers levant... Les deux fenêtres éclairant le dit appartement et garnies chacune de sept barres de fer en longueur et cinq en travers en bon état... Le carrelage tant en brique qu'en pierre de Locquirec...

Passant au réfectoire des pensionnaires quatrième appartement, le vantail de la porte donnant du troisième au quatrième appartement..., la seconde porte donnant du dit réfectoire au vestibule... ; les deux fenêtres éclairant le dit réfectoire garnies chacune de sept barres de fer en long et cinq en travers... Le carrelage en carreaux de brique en grande partie rompu...

Passant du dit réfectoire au vestibule ou cage de l'escalier communiquant du cloître à l'arrière cour et à la cuisine, la porte donnant sur le dit cloître ayant deux vantaux...

Comme suit passant de la cage de l'escalier ou vestibule de la cuisine, le vantail de la porte donnant sur l'arrière cour du dit vestibule...

Le vantail de la porte communiquant sous l'escalier... : les deux fenêtres au midi éclairant la décharge sous le dit escalier garnies chacune de quatre barres de fer en long et deux en travers...

Dans le dit vestibule à l'entrée de la cuisine un tambour en assemblage de bois et en colombage le tout en bon état ; dans une des cloisons du tambour un vantail de porte... Le carrelage du dit vestibule en tablette de Locquirec... Le vantail de la porte de l'entrée de la cuisine dudit tambour... Dans le même mur un second vantail de porte communiquant à la même cuisine... Les deux fenêtres éclairant la dite cuisine garanties chacune de six barres de fer en long et quatre en travers en état... Les portières du rôtissoire en feuilles de tôle garnies d'un anneau et d'une targette en fer en état. Les jambages et couverture en taille du dit rôtissoire en état. Les jambages de la cheminée en moellon et le manteau en taille. Dans le mur à côté de la fenêtre donnant sur le jardin de Saint-Jean, une armoire d'attache ayant trois volets... Le carrelage de la dite cuisine en tablette de Locquirec en mauvais état, un tambour au-dessus de l'escalier de la cave où il se trouve pratiqué une armoire à deux battants.... A l'autre cloison du dit tambour un vantail de porte...

Le vantail de la porte de la cour servant à loger le vin dans la dite cave... la dite cave un abat-jour garanti d'une mauvaise grille de fer... Passant de la cave dans l'office pratiqué par la cuisine, le vantail de la porte du dit office garni de deux pentures... La fenêtre éclairant le dit office défendue par deux barres de fer... Le carrelage en carreaux de brique... Le vantail de la porte donnant de la cuisine sur la galerie conduisant à la maison à four... Passant dans la maison à four et à la boulangerie, le vantail de la porte de la dite maison à four... Les deux fenêtres garnies chacune d'une barre de fer... La pierre formant la portière de la gueule du four garnie de deux lames de fer ou bande, d'un montant et deux traverses pour contenir la dite portière et le tout en état. La plate-forme en brique et la voute en taille en bon état. Le vantail de la porte de la boulangerie garni de deux pentures... La fenêtre éclairant la dite boulangerie étant en taille défendue de trois barres de fer en état... L'aire de la boulangerie en terrasse se trouve en état... Les deux portes donnant sur le passage de la maison à four et à la boulangerie ; celle donnant sur la galerie au dit passage... Les vantaux de la porte donnant sur l'arrière cour au dit passage...

Passant à la petite chapelle au fond du jardin appelé Saint-Jean. Le vantail de la porte de la dite chapelle se trouve rompu en différents endroits... Les deux fenêtres en carré de bois garnies de leur châssis à verre avec lames de plomb et vergettes de fer... La hauteur d'appui du marche-pied, la boiserie au fond de la dite chapelle avec le lambris en voute et formé en planche se trouvent en grande partie vermoulues... Le carrelage en brique... La couverture en ardoise affaissée par vétusté. Le puits dans le jardin auprès de la dite chapelle ayant sa margelle avec son tour dans la partie intérieure en maçonnerie le tout en état.

Passant au réfectoire des religieuses dans le corps de logis dont la façade donne sur le jardin dit Saint-Yves, le vantail de la porte dudit réfectoire auprès de la cuisine... Les six fenêtres éclairant le dit réfectoire se trouvent défendues chacune par six barres de fer en long et quatre en travers le tout en bon état... La boiserie en lambris au couchant dudit réfectoire sur la hauteur de cinq pieds et terminée par une corniche saillante se trouve en bon état. Le carrelage en carreaux de brique...

Passant dudit réfectoire au salon joignant d'un bout l'église, le vantail de la porte du dit réfectoire au salon... Le vantail de la porte donnant sur le cloître du dit salon... Les deux vantaux de la troisième porte de la dite pièce... Les trois fenêtres en taille garnies chacune de six barres de fer en long et cinq en travers le tout en état... Le carrelage en brique en bon état...

Passant dudit salon dans le corridor au choeur et au bâtiment donnant sur la cour joignant celle de l'autre cour de la maison principale.

Le bâtiment joignant d'un bout le choeur de l'église et le pignon au nord, de l'autre bout et la façade au midi donnant sur la petite cour joignant celle de l'entrée de la communauté, et l'autre longère sur le chemin des buttes. Le vantail de la porte du corridor du choeur au premier appartement du rez-de-chaussée garni de deux pentures... Le vantail de la porte du premier appartement au second garni de pentures... La troisième porte donnant du second appartement sur la cour ayant son vantail garni de deux fortes pentures... Les cinq châssis à verre éclairant les dits appartements... Les aires ou sols des deux appartements en terre se trouvent en bon état.

Passant au premier étage des grands corps de logis et commençant comme au rez-de-chaussée par le bout du nord au couchant et premier par l'escalier qui communique au grenier des grains et au dortoir du côté du chemin de Saint-Yves au cloître, le dit escalier composé de trois volées, les limons et faux limons, les marches et contre marches, les rampes avec leurs balustres le tout en bon état. La fenêtre en taille dans la façade vers couchant et éclairant les deux premières volées de l'escalier est défendue par un grillage de fer composé de quatorze barres, neuf en longueur et cinq en travers le tout en bon état.

Passant à la pharmacie à côté des parloirs des ci-devants religieuses, le vantail de la porte garni de deux pentures... La fenêtre éclairant la dite pharmacie se trouve défendue par onze barres de fer, six en long et cinq en travers le tout en état... Le carrelage en carreaux de brique...

Passant aux parloirs des religieuses, les trois vantaux des dits parloirs garnis de leurs pentures... Les trois fenêtres éclairant les trois parloirs... Les dits carrelés en carreaux de brique... les murs des dits parloirs du côté des dites grilles sont revêtus d'un lambris à hauteur d'appui en état... Au fond du dernier parloir se trouve une décharge éclairé par une fenêtre du côté du cloître...

Passant des parloirs aux cellules des dortoirs du premier étage et continuant par l'aile du couchant au cloître, et la façade principale donnant sur le chemin de Saint-Yves à Tréguier. Dans le dit dortoir d'une extrémité à l'autre se trouvent du côté du couchant huit cellules et sept du côté du levant, les dites quinze cellules ayant leurs vantaux de porte... Les dites cellules éclairées chacune par une fenêtre au nombre de quinze... Les planchers et lambris qui se trouvent dans les embrasures de treize fenêtres avec douze petits coffres dans les mêmes embrasures... Les enduits tant des cloisons en terrasse en longueur et celle qui fait la séparation des cellules se trouvent dégradés en plusieurs endroits. Le carrelage en carreaux de brique se trouve dans toute la longueur du dit dortoir... La grande fenêtre au bout du dortoir dans la façade vers midi se trouve défendue par un grillage de fer... Dans la cellule à droite de la dite fenêtre, une armoire d'attache avec ses battants...

Les cellules régnantes dans le même corps de logis et dans la partie du midi entre l'arrière cour et le cloître. Le dortoir d'une extrémité à l'autre sépare les dites cellules ; le dit dortoir se trouve avoir un plancher dans son milieu d'environ la moitié de la longueur du dit dortoir et les deux extrémités en carreaux de brique... Les vingt et un vantaux des portes des cellules, douze du côté de l'enclos et neuf vers le cloître... Passant aux fenêtres éclairantes les dites cellules, et se trouvent au nombre de vingt et une... Les planchers en grande partie des dites cellules se trouvent en mauvais état et le surplus avec les boiseries à hauteur d'appui dans les embrasures de huit des dites croisées et de petits coffres dans les mêmes embrasures le tout en état. Les cloisons en colombage formant les deux faces du dortoir et la séparation des cellules se trouvent en état... La fenêtre bout au couchant vers le chemin de Saint-Yves éclairant le dortoir conduisant au chauffoir se trouve défendue par une grille de fer... Passant au chauffoir au bout du dortoir bout côté du levant... Les deux fenêtres éclairant la dite pièce ayant leurs châssis à verre avec leurs vitrages... Le plancher étant désuni et vermoulu... L'âtre de la cheminée en carreaux de brique se trouve en mauvais état. Les deux vantaux des deux portes communiquant de l'appartement du chauffoir aux commodités vers midi et bout au levant...

Dans la galerie communiquant aux dites latrines sur côté du jardin de Saint Jean, se trouve dans la cloison en charpente six fenêtres garnies de leurs volets... Le plancher de la dite galerie en partie désuni. Passant de la galerie aux latrines, le vantail de la porte en mauvais état... Les deux fenêtres éclairant les dites latrines, celles du côté du côté du midi défendues de quatre barres de fer... Les sièges des latrines au nombre de six lunettes et six guéridons en planches de sapin se trouvent en état. Le carrelage en carreaux de brique se trouve en bon état.

Passant à l'appartement au-dessus des latrines... Aux trois fenêtres du dit appartement, à celle vers midi le châssis de verre est détaché...

Passant aux cellules de l'aile donnant d'un côté sur le petit jardin nommé Saint Yves vers levant et de l'autre côté sur le cloître vers couchant, les dites cellules au nombre de dix-huit, neuf de chaque côté du dortoir, aux dites cellules dix-huit voûtains de porte... Dix-neuf châssis à verre éclairant les dix-huit cellules se trouvent garnis de leur vitrage... Les planchers des dites cellules se trouvent en partie vermoulus... Les cloisons tant des dortoirs que celles séparant les cellules se trouvent en colombage et revêtues de leur enduit... Le carrelage en carreaux de brique du dortoir se trouve en grande partie en mauvais état... La fenêtre dans la façade du midi éclairant le dit dortoir se trouve garnie d'un grillage de fer... Les coffres et lambris d'appui des fenêtres au nombre de douze se trouvent en état de même que leurs fiches.

Passant à l'escalier conduisant à l'infirmerie, deux fenêtres éclairant le passage de la dite infirmerie celle joignant le grand corps de logis garnie de six barres de fer en état. La fenêtre éclairant le dit passage de l'infirmerie et une volée d'escalier pour monter à la dite infirmerie, la dite fenêtre se trouve garnie de quatre barres de fer en état... Les deux vantaux de la porte au retour du passage à l'infirmerie garnis de ses chambranles... Le vantail de la porte donnant sur la première chambre de l'infirmerie garni de deux pentures... Le vantail de la porte de la seconde chambre de l'infirmerie à la première se trouve garni de ses pentures... Les deux fenêtres éclairant la seconde chambre de la dite l'infirmerie ayant leur châssis à verre... Le carrelage en carreaux de brique des deux appartements de la dite infirmerie avec celui de l'entrée des dites chambres... Passant de l'infirmerie aux latrines bout au nord servant à l'infirmerie... La fenêtre éclairant les dites latrines... Les trois sièges des latrines, les couvertures seulement en bois en mauvais état. L'air de l'appartement des dites latrines construite en terre se trouve en mauvais état.

Passant au second étage du grand corps de logis en sortant de l'infirmerie et repassant par le même passage à l'escalier joignant le choeur des religieuses pour monter au dit second étage. Une grande fenêtre vers levant éclairant la première et seconde volée de l'escalier ayant un châssis à verre...

Passant au dortoir du dit second étage et commençant par l'aile du bâtiment dont la façade principale vers levant ou sur le chemin des buttes et de l'autre côté vers couchant, le dit dortoir de même que les cellules d'une extrémité à l'autre a commencé du bout vers nord pour terminer vers celui du midi, le dit dortoir sert de passage aux dix-neuf cellules et à trois chambres, les dites cellules ayant chacune un vantail de porte... Les dites cellules étant chacune éclairée par une fenêtre à l'exception de celle vis à vis de l'escalier où il s'en trouvent deux... Les planchers et les lambris d'appui avec dix-huit coffres logés dans les embrasures... Les deux fenêtres éclairant le dit dortoir, l'une d'elle dans la façade vers midi et l'autre à celle du nord, celle au midi garantie par une grille de fer... Le vantail de la porte de la chambre du levant au midi à gauche de la dernière fenêtre est garni de deux pentures... Entre la chambre et le cabinet une porte vitrée... L'âtre de la cheminée en carreaux de brique. Passant de la dite chambre à l'autre extrémité du dortoir bout au nord. La fenêtre éclairante cette partie du dit dortoir ayant ses châssis à verre et volets...

Passant à la chambre dite infirmerie à côté de l'escalier dans l'aile donnant du côté du levant au nord..., trois lucarnes éclairant la dite chambre... Dans le dit appartement du côté du midi deux armoires en forme de buffets pratiqués sous la couverture... Le plancher dudit appartement, de même que le revêtement de la cheminée. Passant de la dite chambre à celle à l'opposite, au-dessus du choeur, le vantail de la porte du dortoir à la dite chambre garni de deux pentures... Le châssis à verre de la fenêtre du côté du nord... Une autre fenêtre dans la cloison donnant sur le passage conduisant à la petite cour... Une armoire d'attache, auprès de la porte d'entrée, garnie de deux battants... La tribune à côté de la dite chambre joignant le haut de l'église. Le vantail de la porte de la dite pièce garni de ses pentures, un loquet et poignée, le tout en état. La fenêtre garnie de ses panneaux de verre... Le plancher de la dite tribune se trouve en bon état.

Passant de la tribune dans le passage communiquant du dortoir au grenier. Les châssis à verre éclairant le dit passage garnis de quatre panneaux de verre....

Passant dans le grenier au-dessus du grand clocher ; les deux lucarnes du côté du cloître éclairant le dit grenier... Les carrelages en carreaux de brique du passage au grenier se trouvent en bon état. La porte donnant sur le dit passage garnie de deux pentures...

Le passage communiquant au grenier et aux latrines de la maison au-dessus de Saint-Jean et donnant d'une longère sur le chemin des buttes, dans le dit passage de même que sur les greniers, trois vantaux de porte garnis de leurs pentures... Dans la couverture sept lucarnes ayant leurs volets en bois... Les aires des greniers en terre posée sur un mauvais plancher... Les cloisons en colombage de terre en bon état. Le siège des latrines bout au nord percé à trois lunettes en mauvais état de même que la terrasse.

Passant dans le dortoir et les cellules du bâtiment ayant une de ses façades sur l'arrière cour vers le midi et l'autre donnant sur le cloître et vers le nord. Sur les dites cellules quinze vantaux de porte garnis de leurs pentures... Les châssis à verre des fenêtres éclairant les dites cellules... Dans les dites cellules treize petits coffres avec des lambris à hauteur d'appui seulement dans les embrasures des fenêtres... Les cloisons tant du dortoir que celle qui fait la séparation des cellules ; les dites cloisons en colombage ou terrasse garnies de leur enduit et grisage... Les châssis à verre de la fenêtre dans la façade vers le midi et donnant sur l'arrière cour et éclairant une partie du dortoir...

Passant dans les greniers du même corps de logis au-dessus des cellules des derniers dortoirs, les deux greniers à gauche de l'escalier en montant la dernière volée. Sur les deux lucarnes éclairant le dit grenier... L'aire du grenier en terrasse cassé en plusieurs endroits... Le vantail de la porte dans une mauvaise cloison en bois donnant sur le grenier du midi au couchant... Au fond du grenier un petit cabinet formé avec deux cloisons, deux vieilles portes et deux mauvaises planches... Les quatre lucarnes éclairant le dit grenier et cabinet... L'aire du grenier carrelé avec des carreaux de brique...

Passant de ces greniers aux autres bouts au levant et au nord. Le vantail de la porte du grenier vers levant garni de trois pentures... Les deux lucarnes éclairant le dit grenier, celle vers midi..., l'autre lucarne vers nord...

Passant dans le grenier à côté du dernier donnant d'un côté sur le jardin de Saint-Jean ou vers levant et de l'autre côté sur le cloître vers couchant, le dit grenier éclairé par cinq lucarnes... L'aire du dit grenier en terrasse...

Passant à l'escalier dans l'aile donnant sur l'arrière cour vers midi, la première et seconde volée dudit escalier se trouvent en taille et les quatre autres volées pour monter au grenier en bois... ; les balustres chantournées et coulissées... Les trois fenêtres éclairant le dit escalier, la première garnie d'une grille de fer...

Passant du dit escalier au grenier de l'aile donnant sur le chemin de Saint-Yves vers nord, celui ayant un bout vers midi et l'autre bout sur l'escalier. Le dit grenier éclairé par cinq lucarnes... Le plancher du dit grenier se trouve affaissé...

Passant à l'autre grenier en travers de ce dernier bout au nord... Les trois lucarnes éclairant le dit grenier... Le plancher du dit grenier étant uni et bien joint...

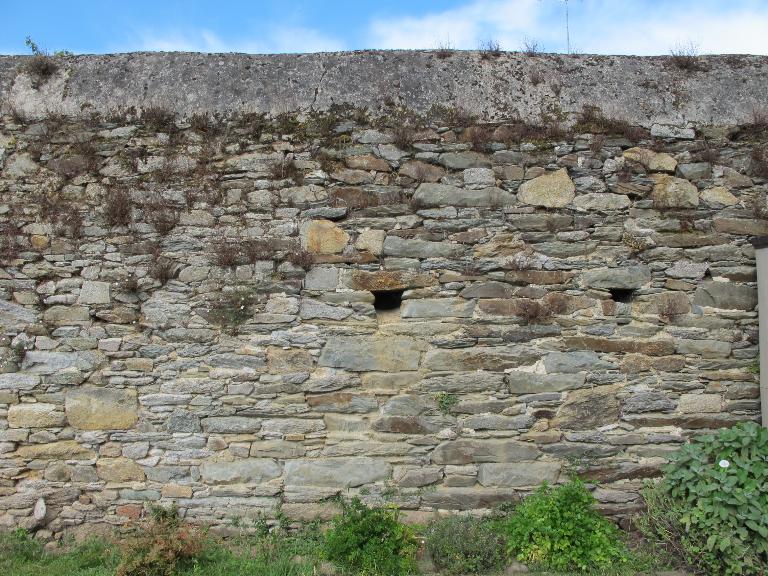

Tous les jambages, couvertures, linteaux et seuils tant des portes que des fenêtres extérieures du grand corps de logis demeurent, que la maison du jardinier se trouve en pierre de taille, que différentes portes dans l'intérieur des dits édifices. Les piliers, arcades et banquettes formant le tour du cloître se trouvent aussi en pierre de taille. Le carrelage carrelé en tablettes de Locquirec... Les deux petites chapelles dans le dit cloître, celle dans l'angle du midi au couchant composée d'un marche-pied, une balustrade, un autel avec un gradin, une statue renfermée dans une niche, la dite niche ayant des battants, le tout en bon état. A l'autre chapelle dans l'angle du midi au levant, la dite chapelle construite d'un marche-pied, balustrade, un autel et dans son devant se trouve un tableau renfermé par un châssis à verre et le dit châssis couvert d'un cadre en treillis de fil de fer, plus un gradin avec une statue renfermée dans une niche à deux battants le tout en bon état.

Les couvertures en ardoise tant des grands bâtiments que des petits...

Passant à l'arrière cour entre l'enclos et le grand corps de logis et commençant par le puits et les auges en pierre de taille, la margelle du dit puits sujet à une réparation légère. Au-dessus du dit puits une traverse en bois et une poulie sont unies par deux montants à tenons et mortaises avec la dite traverse le tout en état. L'auge en pierre de taille joignant le dit puits..., une autre auge à côté de la cave et auprès du perron du grand corps de logis...

Passant aux petits édifices dont la longère vers midi servant de mur à l'enclos et l'autre longère donnant sur l'arrière cour, les dits édifices distribués tant pour soue à porc que pour... Dans la longère vers l'arrière cour et dans le pignon vers levant six vantaux de porte..., les petites ouvertures éclairant les dites pièces se trouvant sans châssis ni volets. Dans les quatre soues à porc une auge en pierre en taille... Passant à l'édifice appelé la maison du jardinier en partie dans l'enclos et en partie sur l'arrière cour.

Le vantail de la porte donnant du jardin sur l'appartement appelé le pressoir... L'autre vantail de porte dans le pignon de refend communiquant du dit pressoir au vestibule ou cage de l'escalier... Trois fenêtres éclairant le dit pressoir garnies chacune d'une grille de fer... La cuve de la cheminée du dit pressoir se trouve écroulée avec une partie du foyer de la chambre au-dessus. Le surplus du dit foyer avec ses jambages se trouve cintré par des montants de bois... Les enduits en terre jaune sans enduit de chaux... Une simple pressoir composé de deux jumelles avec deux traverses et tenons et mortaises avec ses tables et un levier, le tout à l'exception du vin... Passant du pressoir à l'autre bout du bâtiment donnant sur la cour, le vantail de la porte donnant sur le vestibule de la cour... Le vantail de l'appartement à buées... Le vantail de la porte du caveau sous l'escalier... Les deux fenêtres éclairant l'appartement à buées se trouvent garnies de chacune six barres de fer en longueur et trois en travers... Les jambages et manteau de la cheminée se trouvent en pierre de taille et en bon état. Le sol de la dite pièce pavée en partie par des pierres de carrière et au milieu du dit pavé un canal en ruine de même que le dit pavé. Les enduits en terre jaune... Passant à l'escalier composé de quatre volées... le tout en planches... La fenêtre du second palier garnie par six barres de fer en long et trois en travers... Le vantail de la porte de la chambre du premier étage bout au nord... Les deux fenêtres de la dite chambre défendues par chacune six barres de fer en long et trois en travers... Les jambages et manteau de la cheminée de la dite chambre se trouvent en pierres de grains et en état... L'aire de la dite chambre en terrasse se trouve inégale et en mauvais état. Passant de la dite chambre à celle à l'opposite bout au midi... Les trois fenêtres de la dite chambre, deux des dites fenêtres dans la façade vers couchant et la troisième dans le pignon vers midi. Les trois fenêtres défendues chacune d'elle de six barres de fer en long et trois en travers... Les jambages de la cheminée avec son manteau en pierre de grains et en état. L'âtre de la dite cheminée en partie écroulé dans l'appartement du pressoir le surplus dans le même cas. L'aire de la chambre en terrasse percé et cassé en plusieurs endroits... Passant de la dite chambre au grenier... Les lucarnes éclairant les deux greniers bouchées... Les aires des dits greniers en très mauvais état et menacent ruine.

Passant de la maison du jardinier à la partie joignant d'un bout la dite maison et de l'autre bout joignant celle du grand corps de logis, sur la même parallèle que la dite maison du jardinier. Dans le bout du dit appentis joignant le pignon au nord du dit logis du jardinier se trouvent des latrines dont le siège est percé de six lunettes ; le dit siège avec un gradin pour y monter dessus et le plancher qui couvre la fosse des dites latrines...

Passant à la porte cochère pratiquée dans le mur d'entre le chemin de Saint-Yves et l'arrière-cour ; les deux vantaux de la dite porte garnis de deux pentures et deux bourdons en fer... La grange à côté de la dite porte dans l'intérieur de la cour construite d'un côté par quatre piliers en bois pour soutenir d'un côté la charpente des couvertures, la partie supérieure de la charpente et couverture se trouve portée par le mur donnant sur le dit chemin de Saint-Yves ; la couverture en gled de même que le surplus de la dite grange se trouve en bon état.

La porte à deux vantaux donnant de l'arrière cour pour la communication de l'enclos... Passant à la chapelle vis à vis de l'allée principale et au milieu de l'enclos près de l'allée en charmille... Les deux fenêtres éclairant la dite chapelle... Le plancher pourri et en partie manquant. Le lambris ou plafond de même que celui du pignon au midi se trouve aussi en grande partie vermoulu. Passant à la seconde chapelle dans l'angle joignant d'un côté l'arrière cour et de l'autre le chemin de Saint-Yves. Les châssis à verre de la fenêtre éclairant la dite chapelle garnis de leurs panneaux... Le plancher, les lambris ou revêtement de tous les murs de même que le plafond en plein cintre. Les dits planchers et lambris se trouvent en grande partie pourris et vermoulus...

Enclos et jardin

Tant pour les engrais que pour les arbres tant fruitiers qu'autres. Commençant par les arbres de la cour d'entrée de la maison ; au nombre de vingt-deux ... à haute futaie et un orme. Le plat de la dite cour en grande partie sous pâturage et le surplus formant deux gaules de pavés en bon état. Passant de la cour dans le milieu ou jardin du cloître, le plat du dit jardin sous pâturage contre la façade où sont les arcades où se trouvent savoir en espalier deux cerisier, un abricotier, un poirier et un pêcher. Passant du cloître dans l'arrière cour contre les façades du grand corps de logis ; côté du midi et couchant en espalier six pêchers, deux abricotiers, six pieds de vigne. Passant au mur du chemin de Saint-Yves en vis à vis de la façade vers couchant contre le dit mur en espalier quatorze poiriers, deux abricotiers et deux cerisiers auprès de la porte d'entrée de l'enclos ; passant au dit enclos, les espaliers contre les murs formant le cerne de l'enclos ; cent trente deux poiriers, six pêchers, vingt pruniers, sept cerisiers et neuf abricotiers ; le plat de l'enclos en partie sous engrais de froment et en partie sous des légumes de différentes espèces ; oignons, choux, pois, fèves, asperges, salades et un grand carré d'artichauts ; huit plats de bandes de fraises ; à droite de l'entrée de l'enclos, une vieille couche de terreau contenant huit charretées à quarante sols ; la dite charretées formant la somme de seize livres ; arbres fruitiers en plein vent ; cent quatre-dix pommiers, vingt-deux poiriers, sept cerisiers, onze figuiers, cinq pêchers, deux noyers, soixante-dix pruniers, quatre-vingt douze pieds de charmille formant une allée en berceau, près de la chapelle du milieu de l'enclos, contre la dite chapelle, deux poiriers en espalier. Passant de l'enclos au jardin de Saint-Jean, les arbres tant en espalier qu'en plein vent, douze poiriers, neuf cerisiers, un prunier et un pommier. Huit cent soixante pieds "castilliers" que groseilliers bordant les carrés dans l'enclos et jardin de Saint-Jean...".

Chargée d'études Inventaire