De grands couvents de femmes aux portes de la ville

L'établissement de quatre couvents de femmes et d'un séminaire, entre 1625 et 1699, s'inscrit dans le grand essor des institutions religieuses du 17e siècle. Par leurs missions éducatives et charitables, ils jouent un rôle majeur dans la propagation de la Réforme catholique. Ce mouvement de renouveau religieux est porté à Tréguier par deux évêques, Guy Champion (évêque de 1620 à 1635) et Balthazar Grangier (évêque de 1646 à 1679).

Appelées par l'évêque, les soeurs Ursulines arrivent de Dinan en 1625 pour établir leur couvent au lieu-dit Léandy. Les bâtiments ont disparu, détruits en 1799 après leur vente comme bien national, mais les hauts murs d’enclos et le portail monumental conservent le souvenir du plus grand couvent de Tréguier.

Les Augustines hospitalières de Quimper reprennent en 1654 le vieil hôtel-Dieu du 15e siècle. Elles restaurent la chapelle de la Madeleine et le bâtiment qui abritait, rue Saint-Guillaume (actuelle rue La Chalotais), la "salle des passants" et la salle des malades en y installant leur choeur. Elles construisent en 1662 un grand corps de logis auquel elles annexent en 1823 un pensionnat, étendant ainsi leur action à l’enseignement des jeunes filles démunies.

Appelées de Saint-Flour (siège de l’évêché de Haute-Auvergne) en 1667, les Filles de la Croix s’établissent à leur tour dans la cité épiscopale. Elles ne peuvent entreprendre la construction de leur couvent que seize plus tard, sur un terrain entre la rue Saint-André et la rue des Buttes. En plus de l’instruction des jeunes filles, elles développent, à l’initiative de Hélène Vorèse (1639-1712), mère supérieure et fondatrice de cette communauté religieuse, des retraites spirituelles.

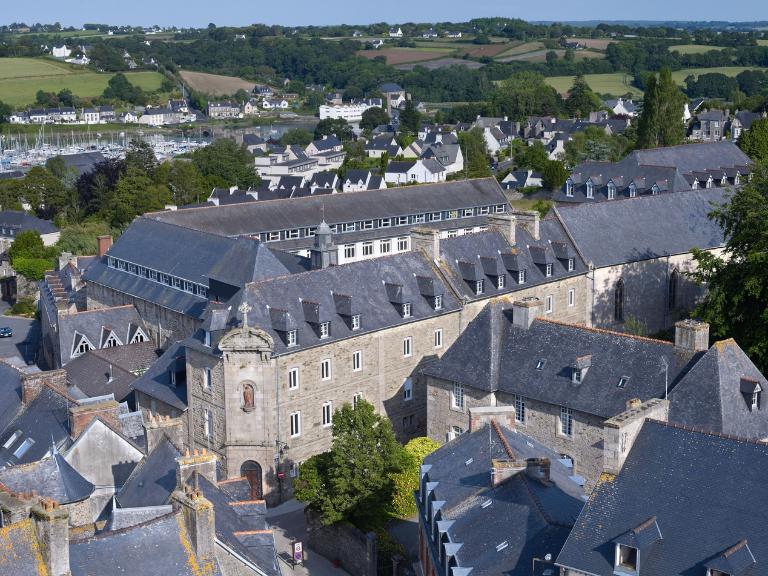

Le dernier couvent de femmes s'établit sous l'épiscopat de Olivier Jégou de Kervilio (1694-1731). Regroupées en 1699 autour de Jeanne-Françoise de Kermel, marquise de Lezerdot, les Filles de Saint-Paul, ou Paulines, s'installent dans un hôtel offert par la marquise, situé entre la rue Kercoz et des Perderies. En 1760, elles construisent de nouveaux bâtiments à l'entrée ouest de la ville, nommés "Les Paulines neuves". Les Paulines ne réussissant pas à se réunir après la Révolution, le couvent est mis à la disposition des Ursulines qui l'achètent en 1829.

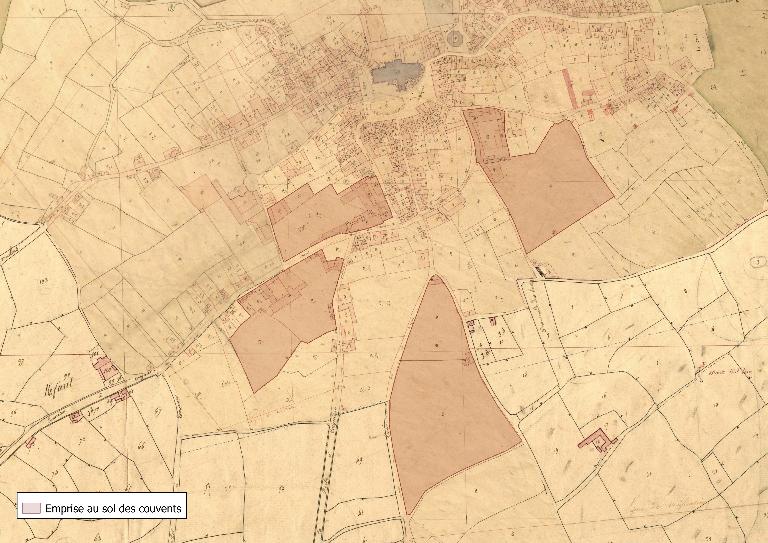

Au milieu du 18e siècle, Tréguier se trouve ainsi enserrée par une couronne d'établissements religieux - couvents de femmes, séminaire, hôpital général, hôtel-Dieu - qui modifient profondément le paysage urbain. Leur emprise foncière est considérable puisqu'ils occupent la moitié de la cité. Outre les imposants bâtiments conventuels et leurs dépendances, les surfaces non bâties - parterres et jardins - forment des îlots de verdure dérobés à la vue. Ces vastes "pourpris" clos abritent une activité horticole dont la dimension productive ressort fortement dans les inventaires réalisés à la Révolution.

L'architecture conventuelle de Tréguier est révélatrice des préoccupations religieuses et sociales de la Réforme catholique. Ses principes fondateurs perdurent d'ailleurs au-delà du 17e siècle. On y retrouve les solutions architecturales préconisées par Charles Borromée, archevêque de Milan à la fin du 16e siècle, pour répondre aux exigences imposées par les décrets du concile de Trente : vivre cloîtré tout en s'implantant en milieu urbain.

L'église mobilise ainsi le front de rue pour accueillir les fidèles qui préfèrent l'intimité des offices conventuels au relatif anonymat des messes paroissiales. L'édifice occupe un côté du cloître ou du parterre suivant un schéma séculaire. Les Augustines adoptent en 1655 un dispositif fonctionnel où nef et choeur des soeurs s'articulent autour de l'autel, selon un plan en équerre.

Pour leur église, les Paulines choisissent en 1760 le plan préconisé par Charles Borromée : le choeur des soeurs se situe dans l'axe de la nef, derrière le maître-autel, afin qu'elles puissent voir l'Eucharistie sans être exposées au regard des fidèles. Le plan allongé, à vaisseau unique, est ainsi séparé en deux par une arcade autrefois grillagée dans lequel s'intégrait un autel à deux faces.

L'église des Filles de la Croix, devenue trop petite en raison du succès des retraites, est reconstruite en 1877 sur les plans de Guillaume Lageat, architecte de Lannion. De style néo-gothique, elle présente également un plan allongé avec choeur réservé aux soeurs dans l'axe de l'édifice.

Non visibles de l'espace public, les maisons des soeurs sont reliées à leur église par une porte ou une aile secondaire selon la configuration des parcelles. Elles regroupent la cuisine, le réfectoire et la salle de communauté au rez-de-chaussée, les cellules aux étages.

L'apport des inventaires révolutionnaires

Les inventaires révolutionnaires donnent de précieuses indications sur l'état des couvents à la fin du 18e siècle. Ils offrent une description détaillée des édifices et de l'organisation spatiale qui permet de retrouver la disposition initiale des bâtiments, leur destination et leur aspect. Les inventaires des effets mobiliers complètent cette vision d'ensemble et donnent une idée des activités pratiquées au sein des couvents. Parmi elles, le filage et le tissage occupent une partie du temps des soeurs converses dans un territoire où l'activité textile, particulièrement la culture et la transformation du lin, sont au coeur de l'économie. Dans chaque couvent, une voire deux pièces sont consacrées au tissage : chez les Ursulines, il est fait mention d'une "tisserie" éclairée par trois fenêtres et chauffée par une cheminée ; chez les Paulines, le grand corps de logis abrite une salle à feu au rez-de-chaussée (au bout à l'ouest) dont le sol a été "défait pour enterrer des métiers à toiles" ; chez les Filles de la Croix, il existait une manufacture dans l'ancienne aile ouest comprenant un métier à ourdir. Contre ce corps de logis, un petit bâtiment en appentis contenait une tisserie avec deux métiers à tisser ainsi qu'une petite chambre pour "l'accomodage" du lin. Chez les Augustines, les quelques éléments mobiliers conservés dans les greniers confirment l'importante place accordée à cette activité.

Chargée d'études Inventaire