Cette seigneurie de Minihy-Tréguier possède un droit de basse et moyenne justice s’exerçant à l’auditoire des Régaires à Tréguier. Kermartin appartient à la famille homonyme depuis le 13e siècle : c’est en ces lieux que Yves Hélory a vu le jour le 17 octobre 1253. Il est le fils d'Hélory, seigneur de Kermartin et d'Azo du Quinquis (Plessis).

Yves Hélory de Kermartin (alias saint Yves)

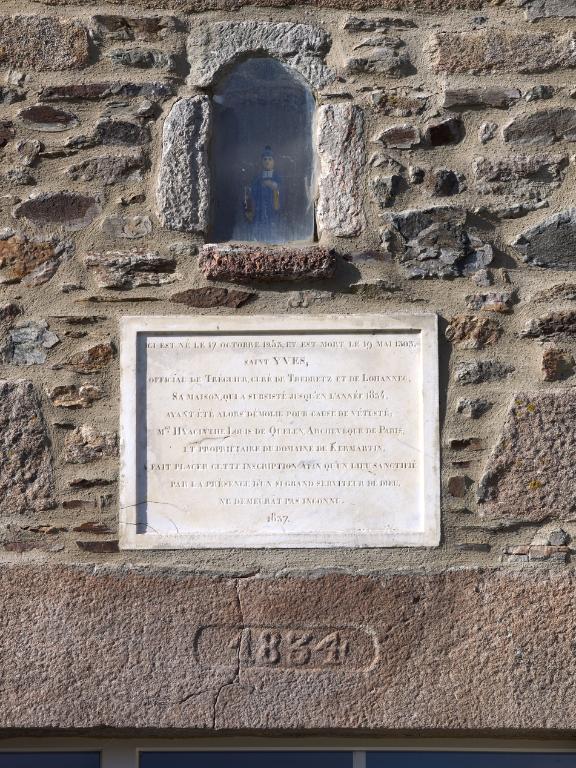

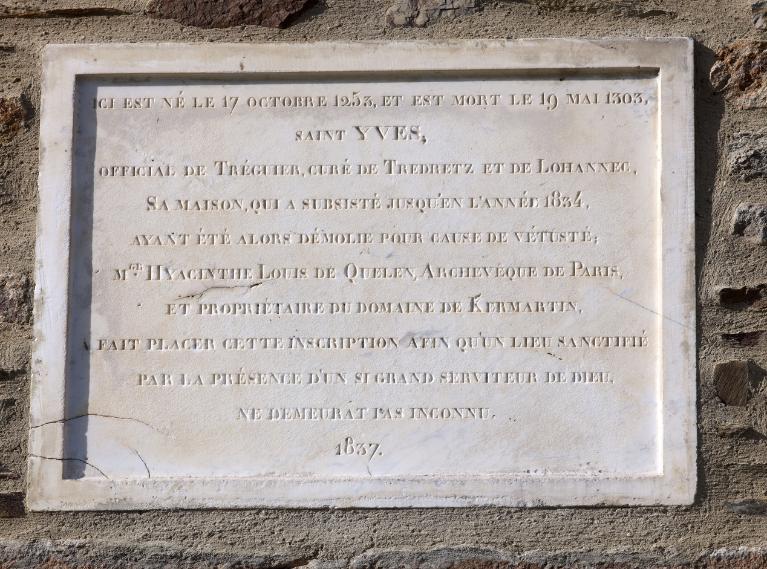

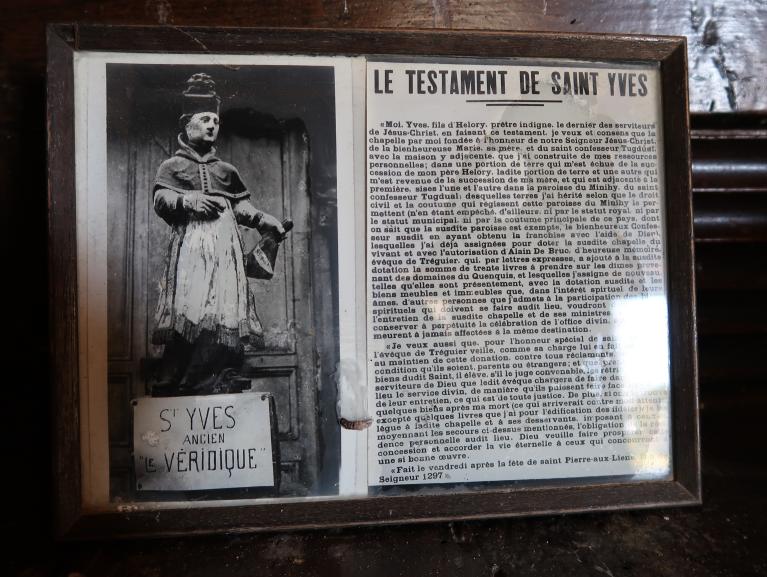

Après de brillantes études qui le mènent à Paris et Orléans, Yves Hélory de Kermartin devient prêtre et "conseiller juridique". Il est nommé vicaire judiciaire (official) par l'évêque Alain de Bruc en 1284 : c’est-à-dire "juge ecclésiastique" du diocèse de Tréguier. Toute sa vie, il se consacra à la justice et aux pauvres (Yves Hélory prêche en latin et en breton). En 1293, Yves Hélory fait construire sur ses fonds personnels une chapelle à laquelle il confère le statut de chapellenie (domaine doté d’un patrimoine foncier indépendant). Les chapelains habitent dans une maison qui leur est dédiée : elle est surnommée la "maison des chapelains" ou "chapellenie de Saint-Yves". A la fin de sa vie, il se livrait à une forme de contemplation, il est décédé le 19 mai 1303 à Minihy.

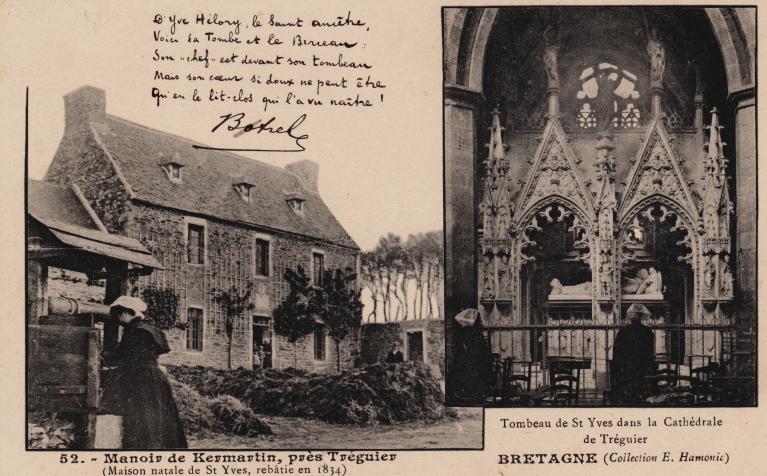

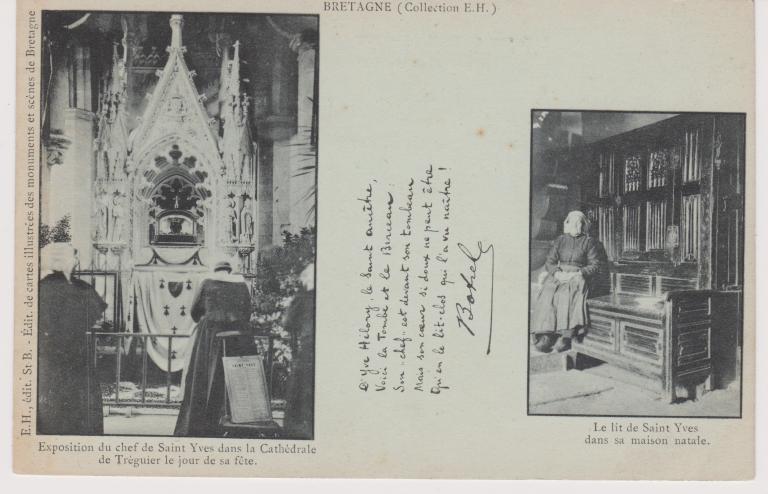

Yves Hélory est canonisé le 19 mai 1347 par le pape Clément VI après un procès débuté en 1330 (enquête de canonisation du 28 juin au 4 août). Le 29 mai 1347 est réalisé la levée du corps du saint : sa tête – le chef - est placée dans un reliquaire et le reste des reliques mises à l’abri. Saint Yves est le saint patron des professions de justice et de droit, notamment celle d’avocat. Il est représenté avec une bourse dans une main et un parchemin dans l'autre, qui rappelle sa charge de juge ecclésiastique.

La dévolution

Les biens de Yves Hélory, célibataire et sans enfant, reviennent à son frère cadet en 1330. Jeanne Hélory de Kermartin, fille d’Olivier Hélory - arrière-arrière petit neveu de saint Yves - meurt sans descendance en 1457.

En 1535, la seigneurie de Kermartin appartient à Morice (Maurice) de Quélen, seigneur de Loguével à Locarn, marié à Françoise Bérard. Son fils, Yves de Quélen épouse Jeanne du Perrier avec qui il a trois enfants dont Vincente de Quélen qui s’unie par la suite à Jacques le Saint.

En 1610, Marie Le Saint, dite "dame de Kermartin" épouse Olivier Pavic, seigneur de Crec’h an Gouez (Crec’h an Goué), Kergaric et Kerallec. Olivier Pavic a racheté la seigneurie de Kermartin à sa belle-mère Vincente de Quélen.

Leur fille unique, Vincente Pavic s’unie en 1627 à Olivier de La Rivière, seigneur du Plessis-Hérupel, conseiller au parlement de Bretagne, chevalier de l’ordre du roi pour faits de guerre.

En 1735, Kermartin appartient à Charles-Yves Thibaud de La Rivière, comte de Mûr et de Ploeuc, marquis de Paulmy (en Touraine), seigneur du Plessis de Kermartin, maitre de camp de cavalerie, sous-lieutenant puis capitaine-lieutenant (1754) de la deuxième compagnie des mousquetaires noirs, gouverneur de Saint-Brieuc et de la Tour de Cesson, lieutenant-général.

Sa fille Marie-Louise-Julie de La Rivière épouse en 1754 Michel Louis Christophe Roch Gilbert du Motier de La Fayette, père de Marie Joseph Gilbert du Motier de La Fayette, dit "La Fayette", général et homme politique (1757-1834). C’est la femme de La Fayette, Marie-Adrienne de Noailles qui vend la seigneurie de Kermartin en 1792 à Louis de Quélen, comte Quélen, seigneur de la Ville-Chevalier et de Quistillic. Son fils, monseigneur Hyacinthe Louis de Quelen, archevêque de Paris est propriétaire de la ferme de Kermartin en 1837.

Selon les états de section du cadastre de 1835, Hyacinthe de Quelen est propriétaire de plusieurs fermes et notamment :

- l’ancien manoir de Crec’h Martin. Les parcelles sont désignées comme "chlos izelan, labour " (n° 724), "Crec’h Martin, maison, bâtiment et cour" (n° 728), "jardin" (n° 729), "pâture" (n° 728)12 ;

- "Convenant Colven" (parcelles n° 720, 721, 722 et 723), exploité par "Yves Le Goarin, veuve" désignée comme "colon" ;

- "Convenant Binen", exploité par Alain Mazeau désigné comme "colon" ;

- l’ancien manoir de Crec'h an Goué (non reconstruit à l'époque).

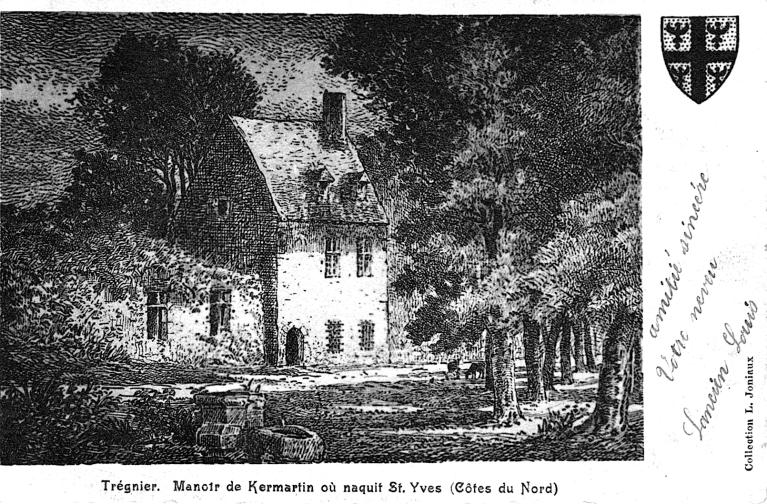

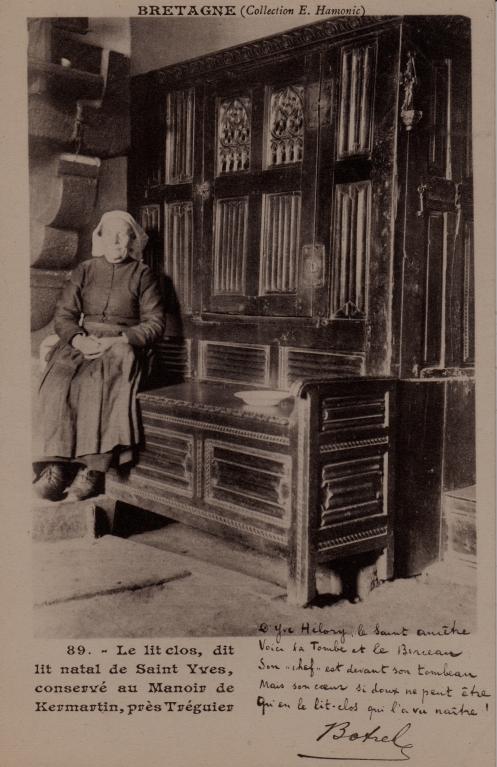

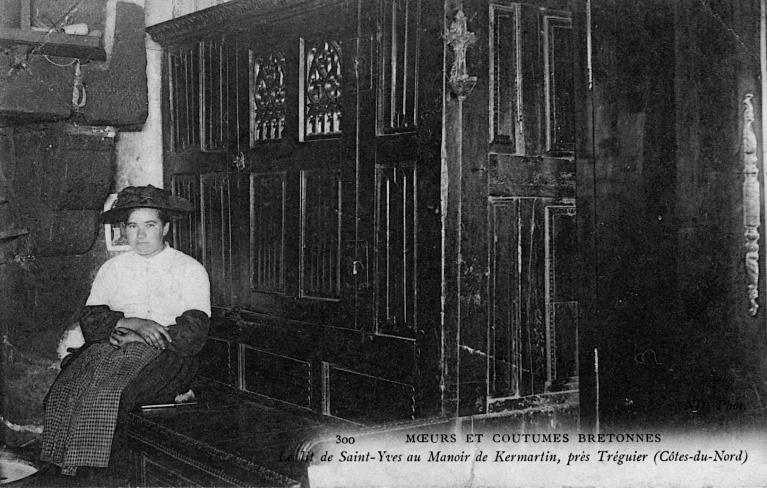

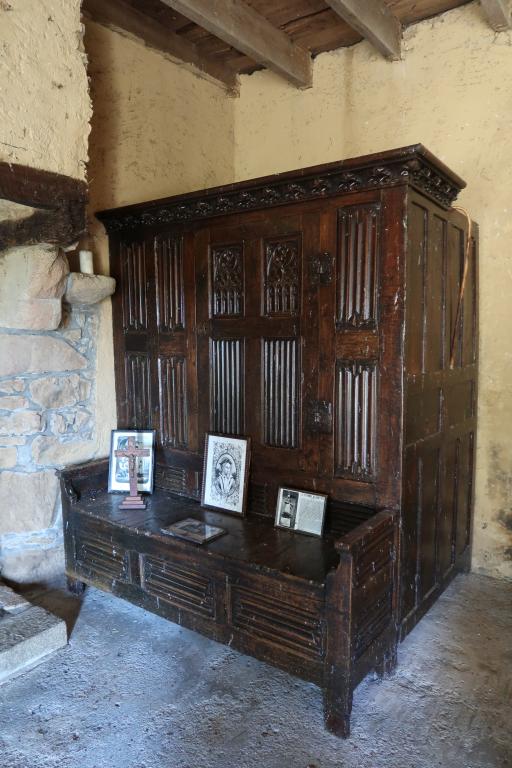

L’ancien manoir de Kermartin a été détruit pour "cause de vétusté" suite à un incendie pour laisser la place à un logis de la ferme construit en 1834. Un dessin de L. Joniaux représente cependant le manoir de Kermartin (ce dessin serait donc antérieur à 1834) : si la partie orientale du logis présente deux travées et une souche de cheminée octogonale, la partie occidentale apparait ruiné (lire en annexe la description du manoir de Kermartin par le Chevalier de Fréminville dans "Antiquités de la Bretagne : Côtes-du-Nord", 1837). Au premier plan, le puits. De l’ancien logis aurait été conservé, comme une relique et une preuve, un lit clos attribué à saint Yves.

La ferme de Kermartin aurait ensuite été vendue à Jules Guillerm, maire de Tréguier puis à Sylvain Le Moniès de Sagazan.

Achetée par la famille Salaün, la ferme est actuellement exploitée par Erwan Salaün, fils de Hervé (2019).

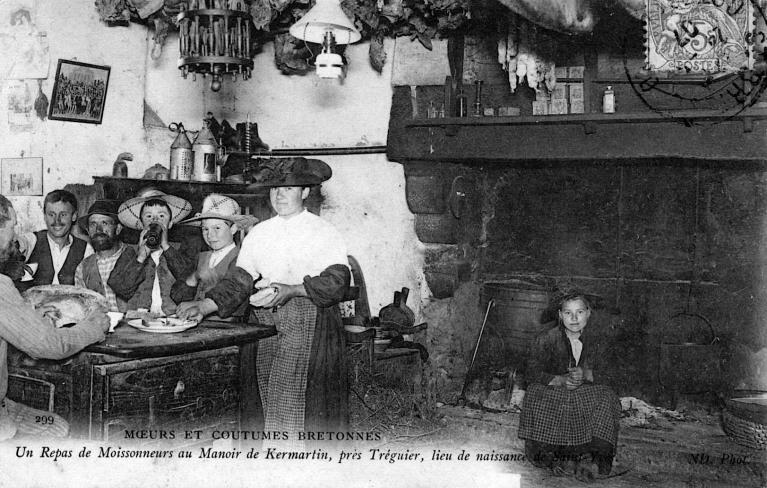

Plusieurs cartes postales représentent la maison natale [sic] de saint Yves avec, toujours au premier plan, le puits. L’une d’entre elles montre la façade principale du logis recouverte de treillage (formé de lattes en bois) destinées à maintenir des arbres fruitiers. Une carte postale montre l’intérieur du logis accueillant "un repas de moissonneur" au coin de la cheminée (série "Mœurs et coutumes bretonnes"). La dépendance orientale, à usage de logis pour un ouvrier agricole, a été transformée en musée dédié à saint Yves.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.