Le patrimoine de Minihy-Tréguier

La commune de Minihy-Tréguier se situe dans le nord-ouest des Côtes-d'Armor, à quinze kilomètres de Lannion. Son territoire - limitrophe de celui de la ville de Tréguier - est baigné à l’est par le Jaudy et à l’ouest par le Guindy. En 2015, 1283 habitants sont recensés dans ce territoire d'une superficie de 1207 hectares (12,07 km2).

Sur plus de 300 édifices et édicules recensés1 dans la commune de Minihy-Tréguier en 2018 par la Région Bretagne dans le cadre de l'Inventaire du patrimoine, 30 ont fait l'objet d'un "dossier individuel" et deux d’un dossier "ensemble" (l’un sur le bourg, le second sur les moulins à eau du Guindy) auxquels s'ajoutent trois dossiers collectifs sur des familles d'édifices (les croix, les manoirs ; les maisons, logis, fermes et dépendances) et le dossier de présentation de la commune.

La commune de Minihy-Tréguier conserve des éléments patrimoniaux identifiés et dignes d'intérêt parmi lesquels se distinguent : le patrimoine religieux (église Saint-Yves et son cimetière, tombeau – cénotaphe, chapelle Saint-Joseph et 13 croix dont le calvaire du cimetière), l’architecture domestique et agricole (17 manoirs : Mézobran, Saint-Renaud, Keriec, Kerpuns, Traou Martin, Traou Miquel, Guernalio, Kermein... ; des fermes datant principalement du 19e siècle dont certaines reconstruites à l'emplacement de manoirs comme à Kerallic et Crec'h an Goué), l'ancienne école primaire publique de Kerguyomard, des talus-murs (par exemple à l'entrée du bourg ou aux environs du manoir de Mézobran) et des équipements hydrauliques (pont-aqueduc sur le Guindy pour l'alimentation en eau de la ville de Tréguier, moulins à eau, fontaines, ensemble de routoirs comme dans l'anse de Traou Martin...). En 1905, la première ligne de chemin de fer à voie métrique ouverte dans les Côtes-d'Armor, entre Plouëc-du-Trieux et Tréguier, passe par Minihy-Tréguier. De cette histoire ferroviaire subsiste le réservoir d'eau de Langazou.

C'est sur le territoire de Minihy-Tréguier qu'a été implanté le collège Ernest Renan. Le nouveau collège a été inauguré le 18 mai 2018 (réhabilitation/restructuration des bâtiments d'enseignement et agrandissement comprenant la restauration, les sanitaires et le préau). Livré fin 2017, ces bâtiments construits par le département des Cotes-d'Armor ont une capacité de 600 élèves (il accueille actuellement 450 élèves). Les équipements sportifs ont également été rénovés ainsi que l'entrée du collège qui a été déplacée.

Étymologie

Bernard Tanguy, historien spécialiste de la toponymie bretonne a relevé les noms suivants : "Minihium beati Tudguali confessoris" (1293 ; 1371 et 1374) ; "Minihium seu asylum beati Tudguali" (1334), "Le Minihy de Trecoria" (1430), "Mynezehy de Treguier" (1437), "Le Minihy Plouelantreguier" (1656), "Le Minihy proche Tréguier" (1715), "Minihy en Tréguier" (1738), "Le Minihy Tréguier" (1788). En breton, on trouve mentionner "Ar Vinihi". Dans son "Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des Côtes d'Armor" (1992), il écrit : "Issu du latin monachia, le nom désigna originellement le "territoire monastique" dépendant du monastère de Landreger, aujourd'hui Tréguier… Anciennement, l'appellation ne couvrait pas le seul territoire du Minihy-Tréguier. Bénéficiant de certains privilèges et exemptions, le minihi était assimilé à une franchise, à un lieu d'asile et de refuge. Ce statut fut remis en cause en 1430 par le pape Martin V : arguant que le minihi de Tréguier servait de refuge à des criminels, il demanda au duc de l'abroger ou de le restreindre à la seule cité de Tréguier. Il précisait que le minihi durait l'espace de 4 lieues ou 12 milles, alors qu'autrefois il était réduit à la seule cité de Tréguier et ne durait qu'un an".

Le territoire

Le territoire de Minihy-Tréguier est un démembrement de la paroisse de Ploulantréguier regroupant autrefois le territoire de la ville de Tréguier et Minihy-Tréguier. En 1778, Tréguier - qui compte alors 3000 habitants environ - est composée de trois paroisses : le Minihi, Saint-Sébastien-de-la-Rive et Saint-Vincent dit l’Hôpital. La chapelle Saint-Yves ne devient le siège d’une nouvelle paroisse qu’à la fin de la période révolutionnaire (An XII). Jusqu’à cette date - à quelques exceptions près - l’office religieux est célébré par le recteur de "Minihy-Ploulantreguier" en l’église-cathédrale de Tréguier.

La carte du chevalier Mazin datée de 1754 présente la côte nord de la Bretagne et les principales voies de communication qui convergent à Tréguier : outre la ville de Tréguier ("enclose" par les murs des couvents et dominée par le clocher de la cathédrale), deux écarts sont nommés respectivement "S[ain]t Yve [sic]" et "Leminihipoul".

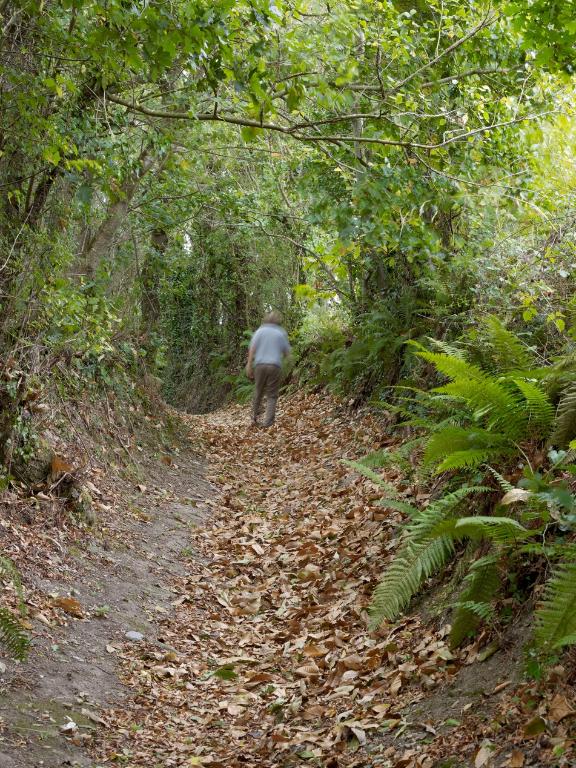

En 1790, le territoire de Minihy-Tréguier est érigé en commune (avant même son érection en paroisse). Ce territoire - baignée à l’est par le Jaudy et à l’ouest par le Guindy – est éminemment rural. La limite choisie au sud avec la paroisse/commune de Langoat est un ruisseau affluent du Jaudy dit "Rau du Porzou" et des bois ("Coat"), la "venelle de Créch an Goué", la "route de La Roche" et "Le Pont-Losquet" sur la rivière du Guindy.

Pour Jean-Baptiste Ogée2 : "Le terroir est fertile et assez bien cultivé. Ses productions sont : les grains, le cidre, le lin, et le chanvre. Le principal commerce des habitants consiste en bestiaux, lins, fils, toiles, bleds [blés], papiers, etc.".

Le plan cadastral parcellaire de la commune de Minihy-Tréguier a été achevé en 18353. Son territoire est estimé à 12,07 km2 soit 1207 hectares. Le "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", nouvelle édition, fait état en 1853 de 987 hectares de "terres labourables" (81 % du territoire communal), 66 hectares de "landes et terres incultes" (5,5 %), 22 hectares de "prés et pâtures", 18 hectares de "bois", 9 hectares de "vergers et jardins", 12 hectares de "propriétés bâties", 21 hectares de "constructions non imposables", pour un total de 289 "constructions diverses", 10 moulins, 1 buanderie, 1 tannerie et 30 routoirs. Le pourcentage de terre labourée – plus de 81 % du territoire - montre la richesse des terres de la commune.

La commune de Minihy-Tréguier a cédé en 18364 une partie de son territoire à la ville de Tréguier et notamment les lieux-dits suivants : Petit Kernabat, maisons et promenade des Buttes5, ruines de la chapelle Saint-Michel6 et chemin de la Corderie ; Kerfant et prairie du Billo.

En 1862, Gaultier du Mottay dans sa "Géographie départementale des Côtes-du-Nord7" évoque un "territoire accidenté, surtout aux abords des rivières du Jaudy et du Guindy […] assez bien boisé et planté de pommiers" et un "sol riche et bien cultivé". Il précise que la commune "possède deux minoteries" et que "l’on y exploite deux petites carrières d'ardoises dont les produits sont de médiocre qualité". Il décrit le sous-sol au niveau géologique comme un "schiste argileux et ardoisier" et des "roches amphiboliques".

Le souvenir de Martin, évêque de Tréguier

La toponymie ou micro-toponymie (étude des noms de parcelles) est un bon indice de la présence d'une ancienne implantation humaine. A Minihy-Tréguier, trois résidences seigneuriales : "Kermartin", "Crech Martin" et "Traou Martin" étaient implantées non loin l’une de l’autre (elles se trouvent dans le périmètre immédiat du bourg actuel de Minihy-Tréguier). Le patronyme "Martin" semble faire référence au nom d’un prélat qui a occupé le siège épiscopal de Tréguier à la fin du 9e siècle. Faute de sources archéologiques ou documentaires disponibles, l'organisation ancienne de l’espace par l’homme rejaillit ici uniquement par l’anthroponyme "Martin".

La chapelle de saint Yves : au départ d’une petite agglomération

C’est à Kermartin qu’est né Yves Hélory (alias Héloury), seigneur de Kermartin le 17 octobre 1253. Il a fondé en 1293 sous couvert de l’évêque Alain de Bruc une chapelle construite et entretenue grâce à des biens et des revenus fonciers. A l’origine sous le vocable de "Notre Seigneur Jésus-Christ", "de la Bienheureuse Vierge, sa mère" et du "Bienheureux confesseur Tugdual", la chapelle se double de la construction d’une demeure ecclésiastique pour le chapelain (la Chapellenie).

Dès la canonisation de Saint-Yves en 1347 et alors que le culte de saint Yves ne cesse de prendre de l’ampleur, la chapelle prend son vocable. La chapelle Saint-Yves est reconstruite quasi-entièrement vers le milieu du 15e siècle tout comme la Chapellenie et le tombeau – cénotaphe de saint Yves issu de la destruction du petit oratoire-chapelle funéraire de la famille de Kermartin en 1823. Lors du pardon de saint Yves, les pèlerins passent à genoux sous la voûte afin de recevoir les bienfaits de la sainteté.

Un habitat dispersé

A Minihy-Tréguier, comme dans le reste du Trégor (et plus largement de la Basse-Bretagne), l’habitat - hormis le bourg - est dispersé avec plus de 80 écarts (76 toponymes) pour 12,07 km2 soit 1207 hectares et 852 habitants. Les écarts comportant le plus de ménages en 1946 sont le Guindy dont l'agglomération a pris naissance avec plusieurs moulins à eau et un point de franchissement du cours d'eau (23 ménages pour 90 habitants), Langazou (21 ménages pour 64 habitants), Pont-Neuf (17 ménages pour 63 habitants), Pont-Losquet (13 ménages pour 49 habitants) la Corderie (10 ménages pour 31 habitants), Saint-Renaud (10 ménages pour 34 habitants) et Merdy (8 ménages pour 27 habitants).

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.