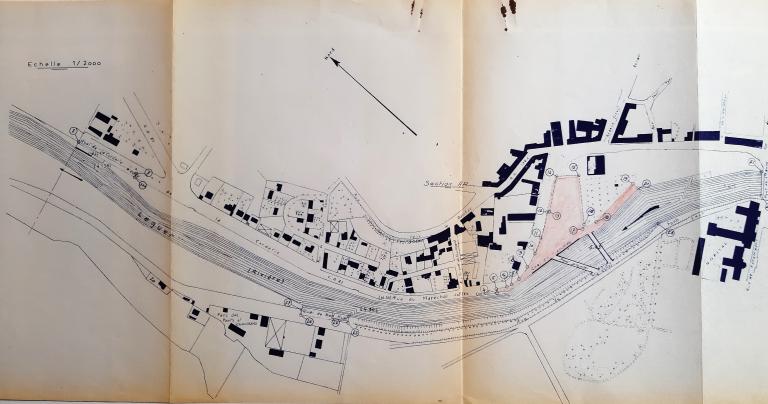

Le quai Foch est la voie de circulation à sens unique de la rive gauche qui relie le pont de Viarmes au pont Sainte-Anne. Elle dessert l'accès à la gare SNCF et aux quartiers de la rive gauche ; elle écoule également le trafic routier en provenance de la route départementale 786 venant de Morlaix et se dirigeant vers les routes de Guingamp et Plouaret. En partant du pont Sainte-Anne, le quai Foch emprunte d'abord l'ancien quai Sainte-Anne, puis la digue construite au 19e siècle pour rectifier le chenal d'accès au port. Les 2 ponts sont distants d'environ 340 m.

Du côté gauche du quai, la voie est bordée par le mur d'enceinte (pierres de schiste de Lannion) du monastère et du parc Sainte-Anne. Un trottoir longe le mur de Sainte-Anne, il se prolonge par un chemin piétonnier jusqu'au rond-point de Nod Huel. Côté rivière, la voie de circulation automobile est bordée par un chemin réservé aux déplacements doux (cyclistes, piétons), avec une rangée de platanes dans sa seconde partie jusqu'au pont de Viarmes. Près du pont Sainte-Anne, à l'emplacement de l'ancien quai, un mur vertical en béton a remplacé l'ancien quai de pierres sur environ 90 m ; au-delà, le quai retrouve sa nature d'origine en pierres sur une cinquantaine de mètres. Plus près du pont de Viarmes, face au confluent du Stanco, on observe un amoncellement de pierres correspondant à l'ancrage de l'ancien pont Bailey construit en 1971 dans l'attente de la construction du pont de Viarmes.

Environ 300 m en aval du pont de Viarmes, un quai vertical de 70 m de long, en béton et pierres de schiste de Lannion, se raccorde à la digue en pierres de Lannion dont les pentes sont obliques. Le quai droit repose sur des arches de soutènement, sa hauteur est d'environ 5 à 6 m. Ce quai droit permet le stationnement de bateaux de pêcheurs de Locquémeau en période de tempête ou aux grandes marées.

Cinq bittes d'amarrage en granit jalonnent le quai. Trois échelles métalliques intérieures au quai et une extérieure servent à la liaison lors des appontements. Quelques bittes d'amarrage se trouvent également en amont et en aval du quai droit.

Un rail est encore visible, vestige de l'ancienne voie ferrée qui reliait ce quai à la gare.

Une allée d'arbres borde la rivière le long de la voie de circulation. La levée de terre formant le quai du Maréchal Foch se termine à environ 200 m après le quai vertical. Quelques corps-morts sont disposés dans le lit de la rivière à cet endroit.