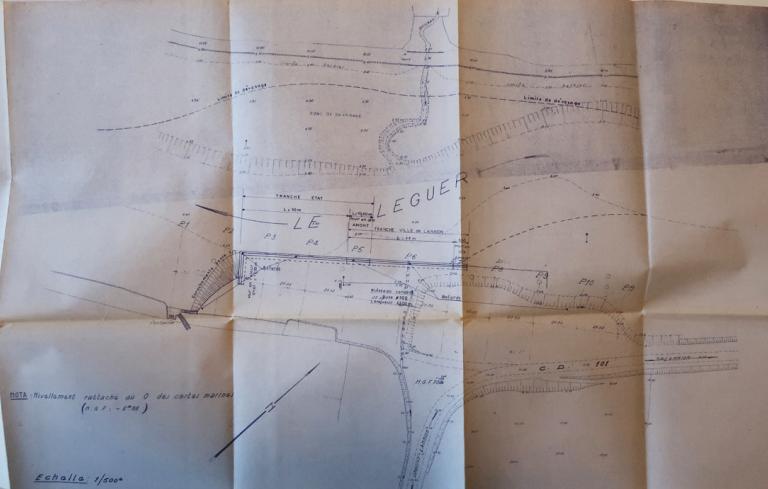

L’activité principale du port de Lannion est le commerce de sable extrait du Léguer et de son estuaire. En déclin après la Seconde Guerre mondiale, il reprend doucement pour atteindre 7000 tonnes en 1957. Les nouveaux sabliers peuvent prélever plusieurs dizaines de mètres cubes de sable qu’ils déposent de chaque côté de l’anse de Viarmes. Ces quais ne supportent pas de telles charges et en 1958, le 11 mars, un accident survient : un quai s’effondre sur quinze mètres, heureusement sans trop d’avaries pour les bateliers. Le tonnage atteint 47 000 tonnes en 1962 et 100 000 en 1970, ces énormes prélèvements contribuent à la diminution du sable en rivière. Pêcheurs et riverains, las de voir diminuer le niveau de sable sur les côtes, constituent alors un Comité de Défense de la Baie de Lannion. "L’affaire des sabliers" est née. Déjà un extrait du rapport publié dans le tome II des Annales agronomiques de 1851, rédigé par Hoslin, ingénieur des Ponts et Chaussées, cite « Le commerce de sable a commencé à Lannion, il y a une soixantaine d'années, et depuis cette époque le niveau des bancs a baissé de 4 mètres. Le nombre des gabares, dans la rivière, est en totalité de près de 60, mais il n'en va pas plus de 30 chercher journellement du sable. Elles font ce commerce pendant 7 à 8 mois de l'année… ». Les sabliers déchargent leurs cargaisons aux quais de Viarmes, de la Corderie et celui de la rive gauche (Quai Foch - Nod-Huel). La suppression de l’anse de Viarmes en 1966 et la construction de la nouvelle route de Perros-Guirec ne permettent plus l’accostage des navires. Un nouveau quai devient ainsi indispensable.

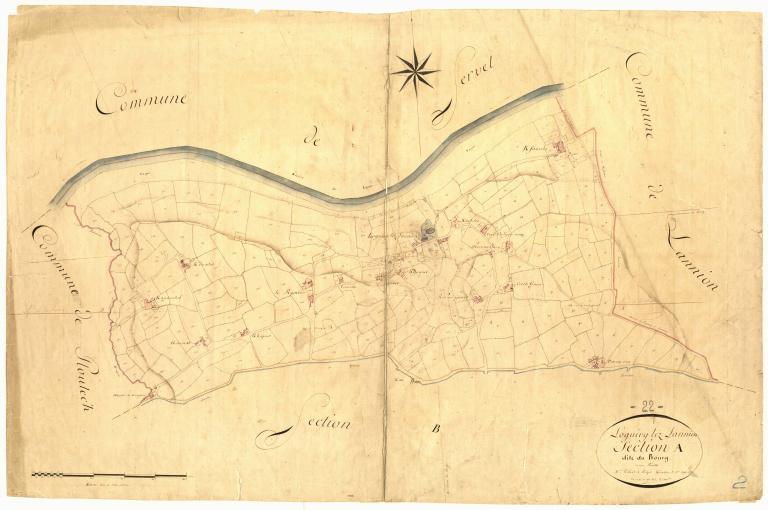

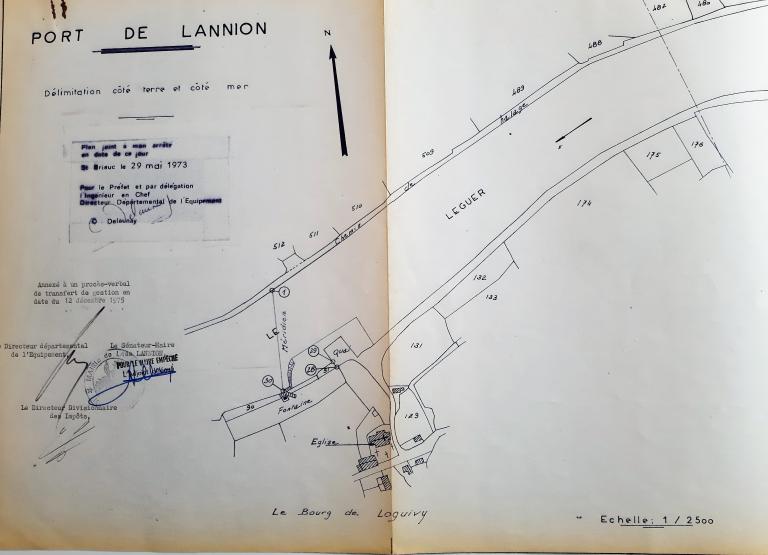

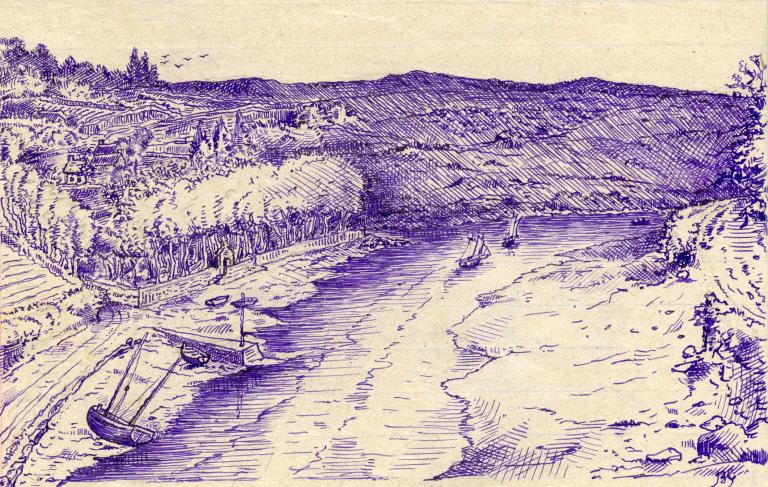

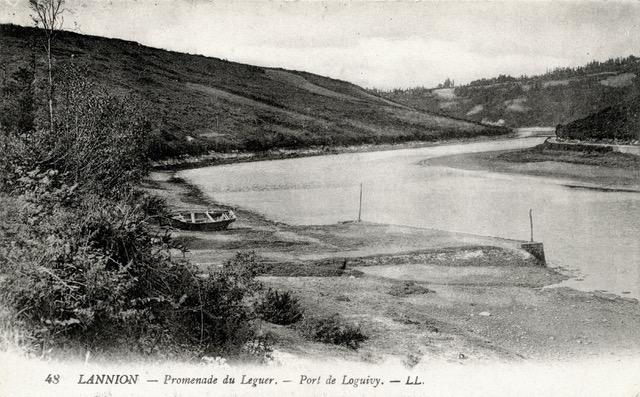

Au début des années 1970, un quai est construit à Loguivy-Lès-Lannion, commune faisant partie du grand Lannion depuis 1961. Un dessin de Charles Barré (1866-1937), réalisé à la fin du 19e siècle, montre que cet endroit était déjà pourvu d’une petite jetée permettant l’accostage (financée en 1883 par le ministère des Travaux Publics). Une perche indique aux bateaux le quai, afin d’éviter tout accident. Une carte postale des années 1920 témoigne également d'une extension de ce quai.

En 1974, un arrêté préfectoral oblige les sabliers à travailler au large. Cette même année, la construction du nouveau pont de Viarmes ne permet plus aux bateaux de s’amarrer aux quais d’Aiguillon et de Viarmes. Le quai de Loguivy est agrandi, et inauguré en décembre. L’extension du quai à sable permet à de plus grands navires d’accoster, notamment le Fleur du Trégor puis le Sir Cédric de l’armement Madeleine Bichue, qui peut charger 170 m3 grâce à sa suceuse. « Il draguait à l'embouchure de la rivière, ce qui contribuait à l'entretien du chenal. Frédéric Bourdonnec (1905-1982), conseiller général à Lannion de 1967 à1976, avait offert un quai à sable, digne de ce nom à l'imposant dragueur » raconte André Le Person. Le Sir Cédric :« Seul bateau « à faire le sable », cela marchait bien jusqu’en 1972 où les ennuis ont vraiment commencé puisqu’on a dû déposer nos rôles, nous et les autres sabliers, à cause de l’interdiction de draguer, je vendais mon sable à tous les entrepreneurs du coin, après dix-sept ans de lutte pour préserver notre travail, nous avons perdu la bataille à partir de 1972 » relate Madeleine Bichue. Le sable de mer implique d’être dessalé avant de pouvoir être utilisé en matériau de construction, l’opération nécessite une installation au coût exorbitant pour les armateurs.

En 1984, les extractions continuent et alors que le niveau du sable s’abaisse en plusieurs endroits, une nouvelle demande de prélèvement est déposée par une société. Immédiatement les défenseurs de la baie s’élèvent contre cette demande. Une enquête est réalisée, concluant que les sabliers permettent de draguer à moindre coût l’envasement de l’embouchure du Léguer, le rétablissement du chenal et de ses bancs de sable. Le Sir Cédric reçoit ainsi un permis d’exploitation valide jusqu’en août 1993.

Mais 1995 marque la fin de l’activité portuaire de Lannion.

Géomètre