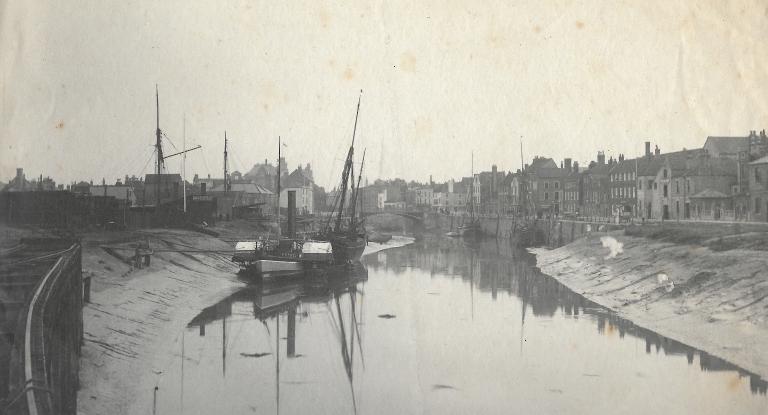

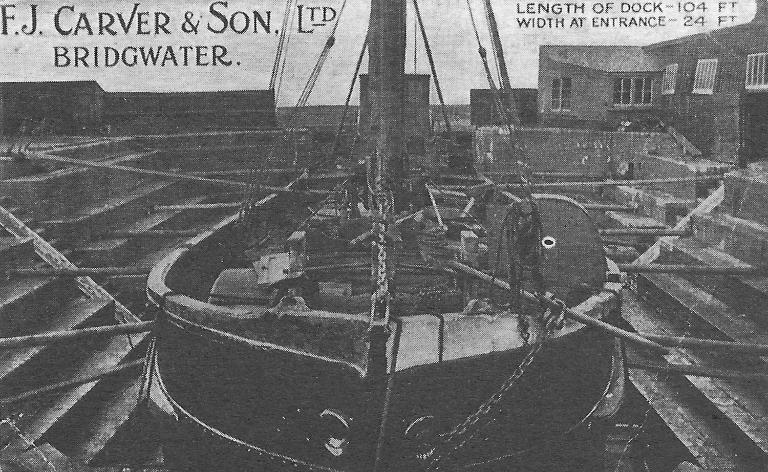

La ville de Bridgwater reste pendant de nombreuses années l’épicentre du commerce mondial de tuiles qu’elle exporte par transport fluvial le long d’un Parrett (et de ses affluents) de mieux en mieux canalisé et aménagé pour recevoir voiliers-caboteurs et vapeurs. Une ligne de chemin de fer (avec embranchement jusqu’à certains sites de production) ralliant la Manche de Bristol à Bridport sur la côte sud de l’Angleterre permet aussi l’exportation de ces tuiles. Toutefois les archives de Bridport ne mentionnent aucun voilier-caboteur breton venant y chercher tuiles ou briques. Les capitaines bretons allaient donc directement au port de Bridgwater charger ces tuiles.

Le contexte politique n’est sans doute pas étranger au développement des exportations de tuiles vers la Bretagne nord. Louis Napoléon Bonaparte séjourne plusieurs fois en Angleterre (il y est aussi enterré) soit pour des rencontres amicales, soit pour s’y réfugier après son évasion du fort de Ham, où il était détenu suite à un coup d’Etat manqué. En 1852, devenu empereur des Français sous le nom de Napoléon III, il établit avec l’Angleterre des relations étroites qui aboutissent, le 23 janvier 1860, au traité de libre-échange franco-britannique qui abolit les droits de douane entre les deux pays.

Seules Browne & Co et principalement Colthurst Symons & Co semblent avoir exporté des tuiles vers la Bretagne nord. Il est en effet aisé de connaître l’origine des tuiles puisque les ouvriers des deux manufactures concernées ont l’habitude, avant la cuisson, d’estampiller du nom de la manufacture, soit toute la production (si le moule intègre le timbre) ou une partie de celle-ci si l’estampillage se fait à la main au moyen de tampons.

1. Les tuileries de Bridgwater exportant en Bretagne

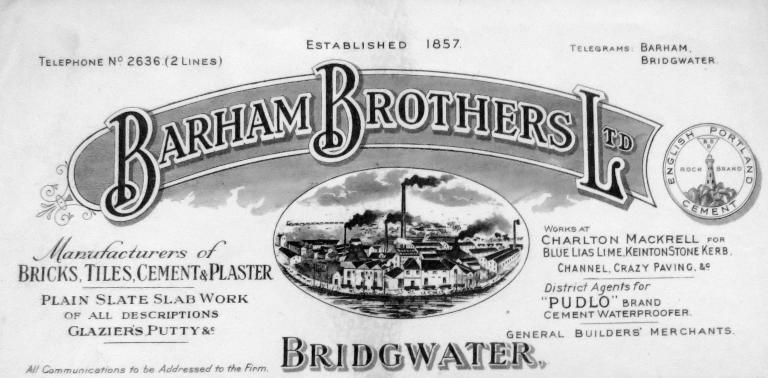

1.1 La tuilerie et briqueterie Browne & Co

Peu de documents sur cette manufacture nous sont parvenus. On sait toutefois que John Browne s’installe sur le quai ouest de Bridgwater d’où il commercialise ses tuiles entre 1859 et 1892. John Browne fut l’un des premiers à exploiter plusieurs sites de production à la fois, pratique qui devint courante par la suite à mesure des progrès de la mécanisation et des transports.

La manufacture Browne & Co jouit d’une excellente réputation et son papier à en-tête porte le cimier royal. La reine Victoria est alors à la tête de l’Empire britannique et le Royaume-Uni en pleine révolution industrielle. En 1851, Albert, le prince consort, organise la première exposition universelle de produits manufacturés qui eut lieu au Crystal Palace de Londres. Les produits primés y reçoivent une médaille d’or, d’argent ou de bronze portant, selon les catégories, soit le portrait en profil du couple impérial, soit celui de la seule reine. Suite à l’obtention d’une médaille d’or, la firme Browne & Co reçoit ainsi l’autorisation de reproduire le profil de la reine sur ses tuiles.

Il existe sur les tuiles Browne & Co deux séries d’estampilles portant le profil de la reine qui semblent représenter deux étapes de sa vie.

La première série rappelle le premier timbre-poste émis en Grande-Bretagne, le "penny black", basé sur un portrait de la princesse Victoria datant de 1837. Ce timbre, le premier timbre adhésif au niveau mondial, fut émis le 1er mai 1840. Le profil de la reine dans un cercle sans autre inscription que V.R. (pour Victoria Regina) est rare et dénote que la tuile a été fabriquée au début des années 1850.

Plus couramment, le profil de la reine est accompagné d’une inscription à l’intérieur même du cercle : Browne & Co à gauche et Bridgwater à droite. Sous le portrait, les lettres V.R.

La deuxième série de portraits présente une reine toujours dans l’éclat de sa jeunesse, comme le veut la tradition britannique, mais au portrait plus sombre, allusion possible à son veuvage en décembre 1861.

Un dernier élément permettant de dater les tuiles Browne &Co est le fait que cette entreprise fut reprise par la Somerset Trading Co en 1892, ce qui donna lieu à une série de tampons où les mots late Browne & Co (anciennement Browne & Co) sont inscrits sur les tuiles. On ne trouve pas cette marque de tuiles en Bretagne. Toutefois, l’entreprise Browne & Co reprend son indépendance et sa propre production en 1949 [1] et publie encore le catalogue de ses produits manufacturés en 1963 [2].

Il est aussi possible de décider de l’ordre de fabrication des tuiles selon une deuxième série de tampons qui comprend à nouveau le nom de l’entreprise mais aussi le numéro de brevet ("patent" en anglais). Les toutes premières notations ne comportent que les mots Browne & Co Bridgwater et, sur une deuxième ligne, le mot "patent", sans numéro adjoint, ce qui marque leur ancienneté. Avec l’émergence des timbres ovales, plus nombreux sur le territoire concerné, le mot "patent" est suivi du numéro de brevet. Les premières tuiles brevetées portent le numéros 1 et 2 estampillés à l’envers, les suivants l’étant à l’endroit. Les tuiles au brevet numéroté de 1 à 9 sont les seules repérées en Bretagne... à une exception près, une tuile numérotée 19 !

Il était excessivement coûteux de faire breveter une invention en Angleterre avant 1852, date qui marque la création du Patents’Office (Bureau des Brevets) [3]. On peut donc considérer que les tuiles portant le mot patent, avec ou sans numéro de brevet, sont postérieures à cette date. Toutefois, il ne faut pas non plus se fier totalement aux estampilles car les anciens tampons continuent souvent à être utilisés alors même que de nouveaux sont mis en service. Ceci pourrait être dû au fait que les tuileries d’une même manufacture couvrent plusieurs sites de production ayant chacun leur directeur. Si l’un d’entre eux adopte un nouveau tampon, ceci n’implique pas que les autres sites en fassent de même.

Les lois successives gouvernant les brevets allongent leur durée de validité de 3 à 4 puis à 7 ans, avec possibilité de renouvellement jusqu’à 14 ans, contre paiement d’un droit. Un nouveau numéro de brevet ne correspond donc pas toujours à une innovation concernant le processus de manufacture et John Browne semble donc avoir été particulièrement actif dans le renouvellement de ses brevets.

Si les deux types d’inscription (profil de la reine et nom de la manufacture et du brevet) coexistent souvent sur les tuiles, celles-ci sont loin d’être toutes estampillées, et celles qui le sont peuvent porter l’une ou l’autre de ces marques de fabrique ou encore les deux.

En 1892 la manufacture Browne & Co est incorporée dans la Somerset Trading Co fondée 33 ans plus tôt qui couvre des domaines variés : transport fluvial ou par chemin de fer, de sel, de céréales et tout autre service tel que l’approvisionnement en bière des pubs. Notons au passage que John Browne fut l’un des directeurs du Bristol & Exeter Railway, également homme politique local.

Il semble donc que l’incorporation de Browne & Co dans la Somerset Trading Co ait signé la fin des exportations de ces tuiles vers la Bretagne, car aucun exemplaire de cette dernière marque n’a été relevé en Trégor-Goëlo.

Cependant la Somerset Trading Co continue de fabriquer des tuiles à Bridgwater, celles-ci arborant toujours le profil sombre de la reine Victoria.

La Somerset Trading Company cesse son activité en 1939. L’entreprise John Browne & Co Ltd refait surface en 1949 et est toujours en activité comme fabriquant de tuiles en 1963 puisqu’un catalogue John Browne & Co Ltd, roofing tile manufacturer, est édité cette année-là.

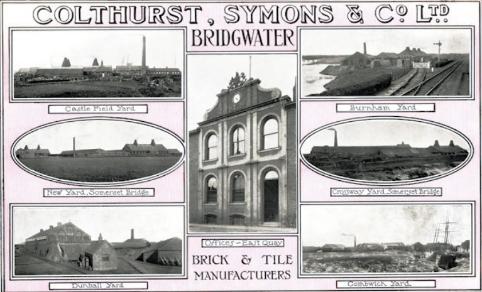

1.2 Les tuileries et briqueteries Colthurst Symons

Bien que cette étude ne couvre que les tuiles, rappelons que tuiles et briques sont fabriquées dans les mêmes manufactures car ces deux produits, provenant de différentes strates d’argile, sont complémentaires. Les entrées des ports de Bretagne mentionnent parfois ces briques importées de Bridgwater par les voiliers caboteurs bretons mais elles sont difficiles à identifier sur le terrain car l’estampille, si et quand elle existe, se situerait sur la face intérieure et serait donc recouverte de mortier lors de la construction.

Les tuileries de Bridgwater portent presque toutes le nom de leurs fondateurs, ce qui met l’accent sur la transmission des manufactures au sein même des familles qui souvent forment des alliances par mariage. Des dynasties s’installent donc alors même que la structure juridique des entreprises évolue d’entreprise familiale en société à responsabilité limitée [4]. Ce nouveau statut juridique apparaît en 1855 et permet donc une datation postérieure des tuiles désormais estampillées Colthurst Symons & Co Ld (parfois Ltd)

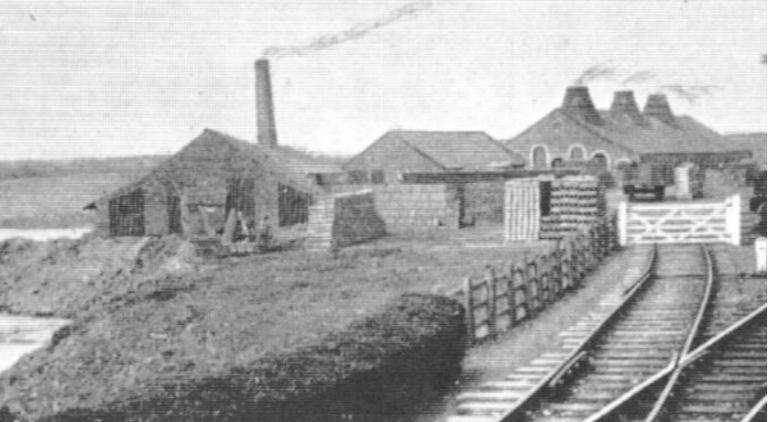

La manufacture qui domine la production de tuiles et briques à Bridgwater est associée au nom de Colthurst et à celui de Symons. L’entreprise prend véritablement son essor et va dominer le marché lorsque ces deux propriétaires de manufactures rivales joignent leurs forces. C’est ainsi qu’en 1857, Thomas Comer Colthurst, décrit sur les sites généalogiques comme gentleman of North Petherton, Somerset (bien que possédant déjà au moins un site de production) s’associe à William Symons pour créer la Colthurst Symons. Thomas Colthurst apporte aussi à la nouvelle entreprise une flottille de navires qui peut ainsi assurer le transport des marchandises au cabotage ou à l’exportation, le transport par voie de terre étant assuré par chemin de fer. L’entreprise possède d’ailleurs ses propres wagons et fait construire plusieurs embranchements jusqu’à certains de ses sites de production.

L’apport de William Symons à la nouvelle firme est moins référencé. Le recensement de 1841 mentionne "ouvrier agricole" dans la colonne "profession" et celui de 1851 celle de "directeur de briquèterie" [5]. Celle-ci était située à Crossways (à une quinzaine de km au nord de Bridgwater) [6]. On attribue à William Symons la conception originale de la tuile double romaine qui contribuera fortement à la prospérité de l’entreprise [7].

Colthurst semble avoir laissé la gestion d’une majorité des sites de production à Symons, puis aux fils et petits-fils de ce dernier. On retrouve aussi un des gendres de William Symons et le mari d’une de ses petites-filles dans la dynastie familiale qui règne sur l'âge d'or de cette manufacture qui comptera jusqu’à sept lieux de production à Bridgwater ou dans les environs immédiats [8].

La manufacture Colthurst Symons & Co poursuit son essor dans la deuxième moitié du 19e siècle. L’Angleterre connaît alors un boom de construction car la révolution industrielle a vidé les campagnes et il faut construire vite et à bas prix des logements pour les nouveaux arrivants. Mais bientôt les tuiles entrent en sérieuse concurrence avec d’autres manufactures de tuiles ainsi qu’avec les ardoiseries du pays de Galles, de la Cornouailles britannique et du Devon, toutes proches géographiquement et qui, elles aussi, profitent de l’expansion du chemin de fer.

Wiliam Symons décède en 1876. Il a certainement réussi son ascension sociale puisque son certificat de décès (tout comme celui de Colthurst) mentionne qu’il est merchant (négociant).

1.3 Colthurst et les variantes de nom de fabrique

La briqueterie et tuilerie créée sous le nom de Colthurst & Co estampille sa production du nom de l’entreprise selon une présentation graphique qui évolue au cours des années. Le numéro de brevet y est aussi noté, les brevets 1 et 2 étant estampillés à l’envers. Les brevets étant créés en 1852 et la fusion avec avec Symons (& Co ?) s’étant effectué 1857, ces tuiles Colthurst & Co, rares en Bretagne, ont été manufacturées entre ces deux dates. La raison sociale de l’entreprise évoluera ensuite pour devenir la Colthurst Symons, puis la Colthurst Symons & Co.

1.4 Colthurst Symons & Co, les portraits de Napoléon III

Les foires géantes que sont les expositions universelles ont pour but de faire reconnaître la valeur d’une entreprise et de ses innovations, mais aussi de séduire un public qui doit encore s’habituer à l’idée que les objets de tous les jours sont désormais fabriqués à l’aide de machines plutôt que faits entièrement main : il est nécessaire d’accroître la confiance de tout un chacun dans l’industrialisation et les produits fabriqués en série.

Napoléon III, qui avait de fortes relations d’amitié avec le couple royal britannique, reprit l’idée d’estampille de son propre portrait lors de l’exposition universelle d’art et d’industrie de Paris en 1867. C’est ainsi que la médaille d’or attribuée à cette occasion à Colthurst Symons & Co permet à l’entreprise d’estampiller ses tuiles du profil de Napoléon III et que ces "tuiles Napoléon", comme elles sont souvent désignées en Bretagne, sont en fait fabriquées en Angleterre !

Comme pour Browne & Co plusieurs types de tampons se succèdent ou co-existent au fil des années. Tout comme le profil de Victoria ne vieillit pas, celui de Napoléon III ne prend pas non plus une ride, ni sur les tuiles, ni sur les pièces de monnaie de l’époque, mais il est vrai que le règne de Napoléon III a été beaucoup plus court que celui de Victoria. Pour filer la comparaison avec Victoria, remarquons qu’il existe aussi trois types de timbres sur les tuiles : le premier ne supporte que le profil de l’empereur, le second, plus tardif, inclut un pourtour extérieur où sont inscrits les mots Colthurst Symons & Co Bridgwater. Ce tampon présente donc un diamètre supérieur au précédent.

1.5 Colthurst Symons, les inscriptions en lettres

Les inscriptions notées sur les tuiles permettent en partie de suivre l’évolution de la manufacture. Les estampilles les plus anciennes sont rectilignes et portent uniquement les mots Colthurst Symons Bridgwater, puis Colthurst Symons & Co, Bridgwater qui apparaissent plus tard en timbre semi-ovale avec ajout du mot patent, puis apparait plus tard encore le numéro du brevet. Ces tuiles datent donc d’avant la fusion des deux tuileries rivales, soit 1857. Rappelons toutefois qu’on ne peut se fier totalement aux estampilles puisque les anciens tampons continuent d’être utilisés en même temps que les nouveaux.

Le nom de l’entreprise évolue donc après cette date : on voit tout d’abord apparaître une inscription rectiligne indiquant Colthurst Symons sur la première ligne et Bridgwater sur la deuxième. Puis le changement de statut juridique apparaît sur les tuiles désormais estampillées Colthurst Symons & Co. Finalement, en estampille semi-ovale, on lit sur trois lignes Colthurst Symons & Co ; patent ; Bridgwater mais, contrairement aux tuiles Browne & Co, le numéro de brevet n’est pas inscrit sur les tuiles.

Finalement la firme change de statut juridique pour devenir une entreprise à responsabilité limitée indiquée par les lettres Ld ou Ltd. Le timbre correspondant date donc d’après 1856 et est parfois rond. Ces timbres ronds ne portent plus le portrait de Napoléon III, suggérant qu’elles datent après la chute de l’Empire en 1870.

Cette fois encore, le nom de l’entreprise est associé au nom de la ville, Bridgwater. Cette dernière précision semble correspondre à un désir de se distinguer des autres villes relativement proches, telles que Poole dans le Dorset, également connue pour ses tuiles et sa poterie ou d’autres villes plus éloignées également productrices de tuiles. De plus, l’inscription Bridgwater était un gage de qualité.

Pendant la plus grande partie de son existence Colthurst Symons & Co est à la pointe du progrès, ce qui lui vaut seize ans plus tard une médaille de mérite à l’exposition universelle de Vienne [9]. Ceci dénote bien le souci constant de l’entreprise de trouver des débouchés dans les pays étrangers. Pour ce faire, la firme disposait d’une flottille de navires qui exportaient briques et tuiles dans le monde entier. La Bretagne nord pourrait donc représenter une particularité puisque la quasi-totalité des tuiles présentent en Bretagne a été importée par les voiliers-caboteurs bretons.

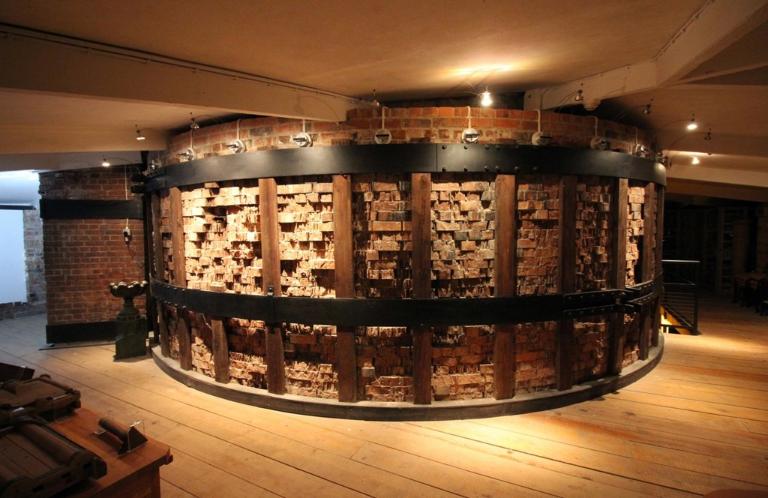

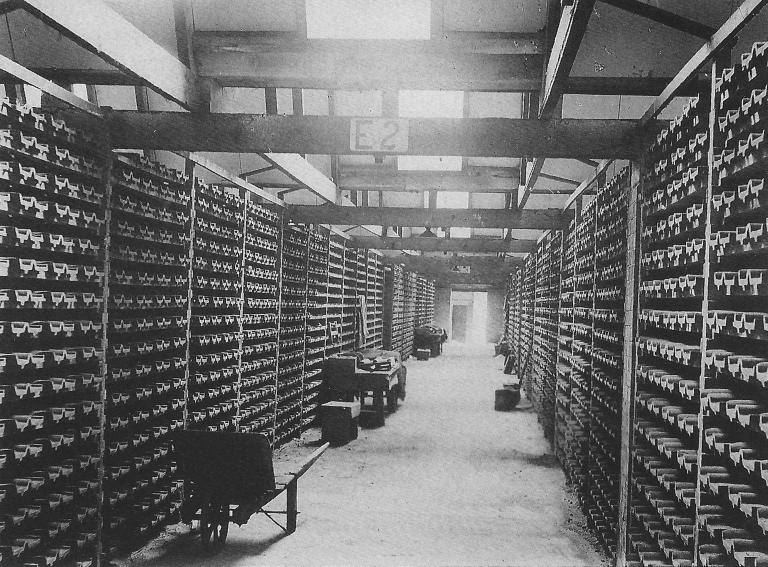

La firme cherche à développer et à moderniser sa production : la mécanisation se poursuit sur les lieux d’extraction ou des machines équipées de godets extraient l’argile du sol, mais aussi à l’intérieur de bâtiments où le malaxage et l’extrusion ne se font plus à la main. Les fours se modernisent et permettent d’utiliser la chaleur perdue pour réchauffer les séchoirs à tuiles… Les améliorations sont continuelles.

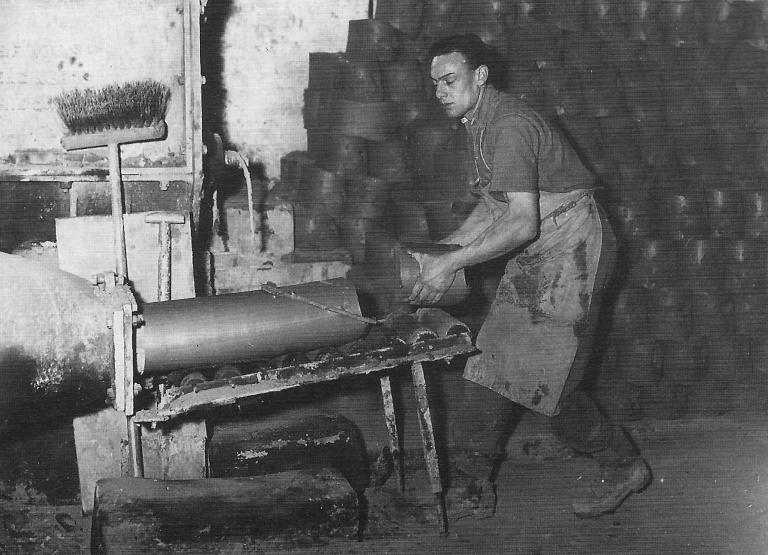

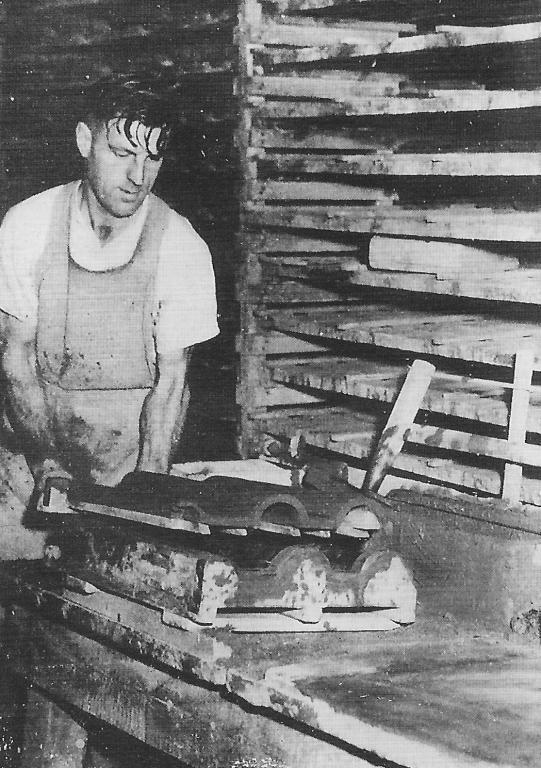

La particularité de la tuile double romaine, produit phare de la manufacture, est que celle-ci continuera d’être fabriquée à la main, les machines n’étant employées que pour les besoins annexes : extraction, extrusion et transport de l’argile par exemple. L’entreprise continue de déposer des brevets en 1933 et 1937 et participe toujours aux expositions : c’est ainsi que l’on retrouve encore sa trace à la foire industrielle de Grande-Bretagne (British Industries Fair) en 1937 [10].

Mais les conditions de travail sont dures, le travail est saisonnier. Au 19è siècle, la moitié des travailleurs est mise sur pied en septembre car l’argile ne peut être extraite lors des gelées d’hiver, les ouvriers n’étant pas payés pendant leur chômage forcé (une petite somme leur est toutefois versée pour revenir travailler l’année suivante). Les progrès techniques ont beau raccourcir la durée d’inactivité, les employés doivent souvent pratiquer plusieurs métiers pour survivre [11].

Des révoltes éclatent bien mais la direction, toujours fondée sur une transmission familiale, refuse pendant plusieurs années la création d’un syndicat. Deux grandes grèves, l’une de six semaines en 1886 où la direction ne lâche rien, une autre moins longue quatre ans plus tard n’améliorent en rien la condition des ouvriers, la nature même de l’entreprise à forte main d’œuvre requérant tant flexibilité de l’emploi que bas salaires. Un syndicat sera finalement créé en 1893 mais les tuileries de Bridgwater auront déjà entamé leur déclin irréversible. La fabrication manuelle de tuiles, spécificité de l’entreprise toujours mise en avant dans les publicités du début du 20è siècle, se révèlera être l’artisan de sa disparition.

Finalement vaincue par la concurrence des ardoiseries mais surtout par les bas prix pratiqués par la concurrence étrangère, éprouvant des difficultés à renouveler son personnel en raison de la dureté et des mauvaises conditions de travail, comme de l’attrait des jeunes pour des entreprises plus modernes, les sites fermeront un à un jusqu’à leur disparition complète dans les années 1960. Les autres tuileries de Bridgwater disparaissent aussi au cours du 20ème siècle, la dernière fermant définitivement ses portes en 1996.

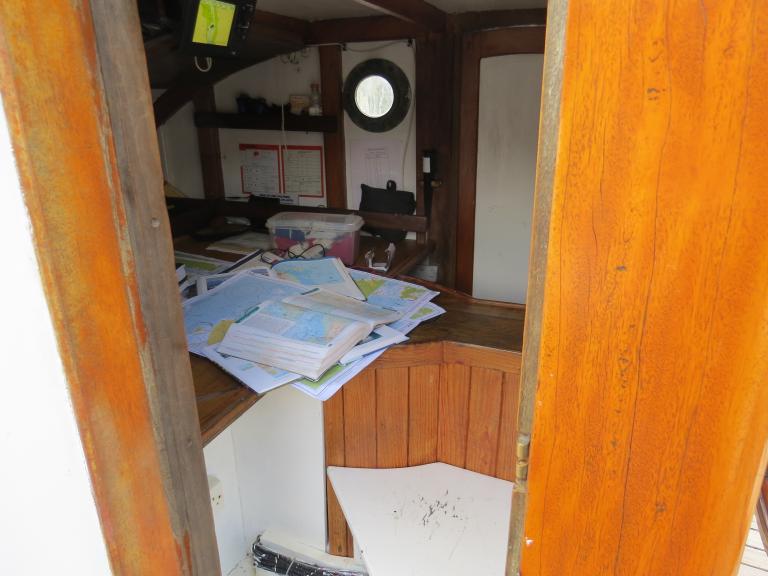

2. Les "perles rares" dénichées en Bretagne

L’enquête de terrain a permis de relever certaines tuiles qui n’entrent pas dans les schémas habituels. Les premières sont les faîtières. La grande majorité des bâtiments couverts de tuiles anglaises ont des faîtières de fabrication française. Toutefois il est possible de trouver des faîtières provenant de Bridgwater. Celles-ci ne sont généralement pas à recouvrement et sont fixées au toit par du ciment.

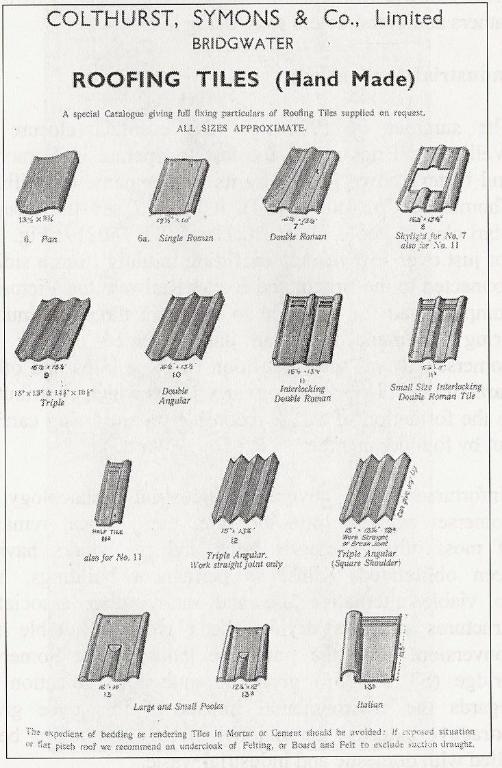

Plus rares sont les tuiles glaçurées de couleur sombre. Elles sont moins poreuses, donc plus solides (mais aussi nécessairement plus chères) que les tuiles ordinaires et sont présentes dans le catalogue de tuiles édité par Colthurst & Symons. Ce type de couverture de toit représente moins de 0,5% des toitures recensées.

Les tuiles à lucarne dont le centre est évidé en prévision de la pose d’un carré de verre sont excessivement rares en Bretagne. Elles permettent d’apporter un peu de lumière dans les combles. L’enquête de terrain n’a révélé que deux toitures affichant cette particularité.

Notes

[1] B. Murless, Somerset Brick 1 Tile Manufacturers, a Brief History & Gazeteer, SIAS Survey, No 13, p13.

[2] South-West Heritage Centre Records A/EOZ/1/2. Catalogue of products produced by John Browne and Co. (Bridgwater /Ltd), manufacturers of clay roofing tiles, facing bricks, sunscreen units, hollow partition blocks and common bricks. 1963.

[3] C. MacLeod, J Tann, J Andrews & J Stein, Evaluating inventive activity : The cost of nineteenth-century UK patents and the fallibility of renewal data, The Economic History Review, Vol. 56, No 3, p 537-562.

[4] B. Murless, ibid., p. 13.

[5] Census. 1841. England. Hamp, Bridgwater, Somerset. PN: HO107/971. FL 48. BN 2. ED 4. p. 39 et Census. 1851. England. Huntworth Basan, North Petherton, Somerset. PN: HO107/1924. FL 278. SN 73. ED 6c. p. 19. http://www.ancestry.co.uk

[6] Grace’s Guide to British Industry, "Thomas Colmer Colthurst", https://gracesguide.co.uk

[7] Bill Laws, Tile makers of Somerset, 1/02/2015, p. 15.

[8] https://shersca-genealogy.co.uk/2020/07/13/the-symons-family-part-one-humble-beginnings

[9] The London Gazette, 28.08.1873, p. 3960.

[10] Grace’s Guide, ibid.

[11] Bill Laws, ibid.

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Geof_Sheppard