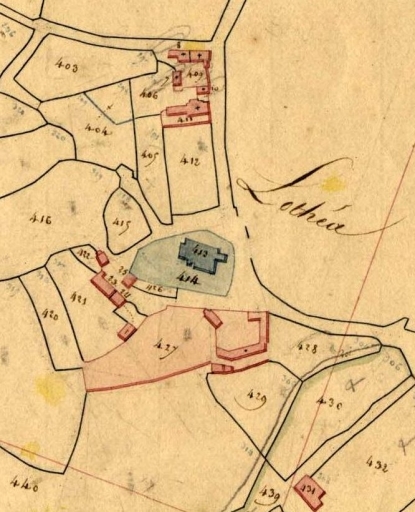

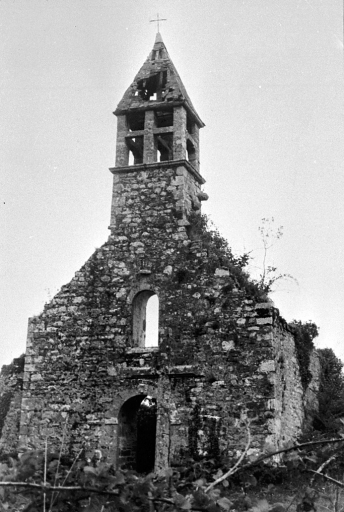

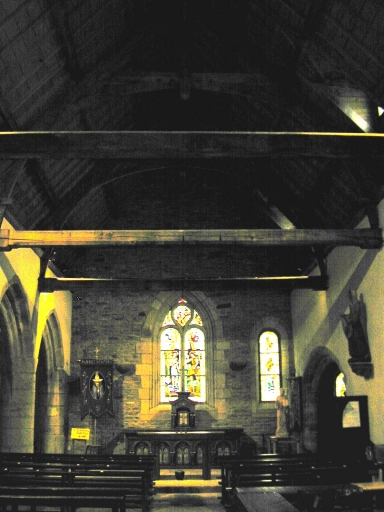

D´après Bernard Tanguy, un monastère, mentionné dès 1050, serait à l´origine d´une paroisse dont on trouve la mention « monasteriolum sancti Taiaci », puis « locus Thadei » ou encore « Saint Te » (appellation locale). La paroisse de Lothéa, sans véritable noyau urbain, rattachée à Quimperlé en 1791, occupait une surface d´environ 1800 hectares dont une partie importante correspondait à l´ancienne forêt royale de Carnoët. La nef séparée du bas-côté sud par des piles circulaires portant des arcs brisés, la chapelle seigneuriale au sud, les fonts baptismaux et peut-être le petit porche sud, remontaient au 16e siècle. Le massif occidental et le clocher semblaient dater du 17e siècle. On signale la sépulture d´un prêtre, Cariou, recteur de Lothéa, mort en 1691. Le village et la chapelle figurent, d´une manière schématisée, sur un document de 1731. L´édifice, progressivement abandonné, est en ruine en 1960. La reconstruction totale, d'après les plans de l'architecte Le Tenneur et achevée en 1995, a été menée à terme avec l´aide d´une association locale. La croix, remaniée, porte les dates de 1912 et 1938.

- inventaire topographique, Quimperlé

-

Scheinkmann XavierScheinkmann XavierCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Quimperlé - Quimperlé

-

Commune

Quimperlé

-

Lieu-dit

Lothéa

-

Cadastre

1981

BT

120

-

Dénominationschapelle

-

Vocablessaint Théa

-

Parties constituantes non étudiéesenclos, croix monumentale

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 20e siècle

- Secondaire : 16e siècle

- Secondaire : 17e siècle

-

Dates

- 1691, daté par travaux historiques

- 1912, daté par source

- 1938, daté par source

- 1995, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par travaux historiques

La flèche carrée servant de chambre de cloche est couverte d'un toit en pavillon. Nef et porche sud couverts de toits à longs pans.

-

Murs

- granite

- schiste

- moellon

-

Toitsardoise

-

Couvrements

- charpente en bois apparente

-

Couvertures

- toit à longs pans

- flèche carrée

- toit en pavillon

-

État de conservationreconstruit à l'identique

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

L'édifice a été reconstruit en grande partie à l'identique, mais on constate quelques différences entre le dessin de Louis Le Guennec (vers 1930) et l´état actuel, notamment en ce qui concerne le porche sud et la couverture de la flèche. Contrairement au clocher, plus tardif et probablement remanié à plusieurs reprises, le choeur à chevet plat et l´ancienne chapelle seigneuriale aménagée au sud, dispositifs comparables à ceux de la chapelle de la Madeleine à Mellac, confèrent à l´édifice une silhouette typiquement cornouaillaise.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

A.N. Finistère, N IV. Plan géométrique de la forêt royale de Carnoët, par Jean-Baptiste Robert, géomètre, 1731.

-

A.D. Finistère, 3 P 292. Cadastre de 1824, section C2 dite de Québlen.

-

A.D. Finistère, 34 J 145. Fonds Le Guennec.

-

A.D. Finistère, 1 Fi. Cartes postales.

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

COUFFON, René, LE BARS, Alfred. Diocèse de Quimper et de Léon. Nouveau répertoire des églises et chapelles. Quimper : Association Diocésaine, 1988.

p. 360 -

TANGUY, Bernard. Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses du Finistère. Douarnenez : Ar-Men - Le Chasse-Marée, 1990.

p. 186