Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Brest-Plouzané

-

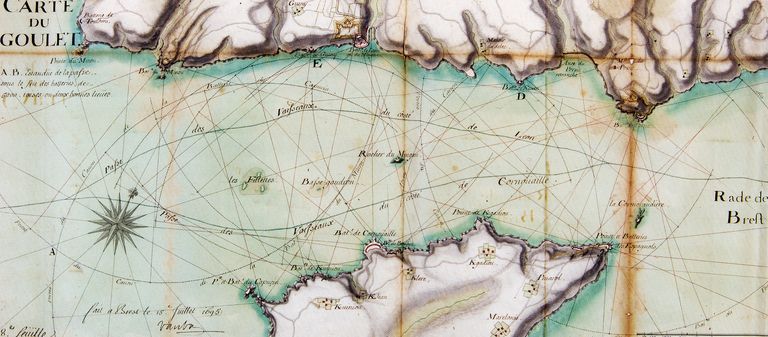

Hydrographies

Goulet de Brest

-

Commune

Plouzané

-

Lieu-dit

Le Mengant

-

Cadastre

OH

736

-

Dénominationsfort, batterie, corps de garde, poudrière, magasin de munitions

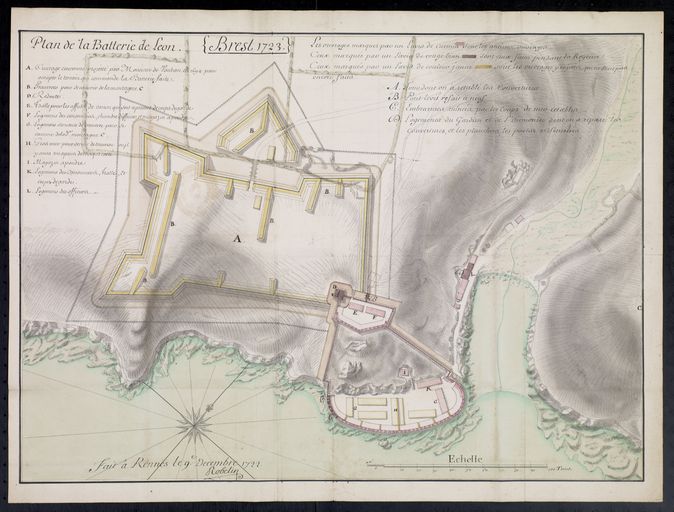

"Les plans et profils de celle-ci [la batterie du Léon] feront voir à votre Majesté en quoi doit consister sa fortification, qui ne sera autre qu’un petit camp assez bien retranché pour ne pouvoir être pris d’emblée, ce qui donnera loisir de prendre le parti que l’on voudra. Le Mengant ou batterie de Léon est déjà fermé par une muraille, et son derrière gardé par une redoute de maçonnerie à mâchicoulis, qui serait de très peu de résistance contre du canon à terre ; les deux communications ne sont point terrassées et n’ont que peu de fossé, non plus que la redoute ; les montagnes (A-B) plongent tellement sa batterie basse qu’il y serait impossible de pouvoir y demeurer si l’ennemi s’en était emparé ; on y remédiera, si votre Majesté l’agrée, pour occuper toute la hauteur (A) d’un ouvrage couronné et, à l’égard de l’autre (B), on trouvera moyen de garantir ladite batterie par la manière de placer les bâtiments dont elle a besoin et par y ajouter quelques traverses […]. Il y a 50 et 4 pièces dans les deux batteries du Mengant dont les moindres sont de 18 livres de balle et les plus grosses de 36 et de 24", Vauban, 15 juillet 1695.

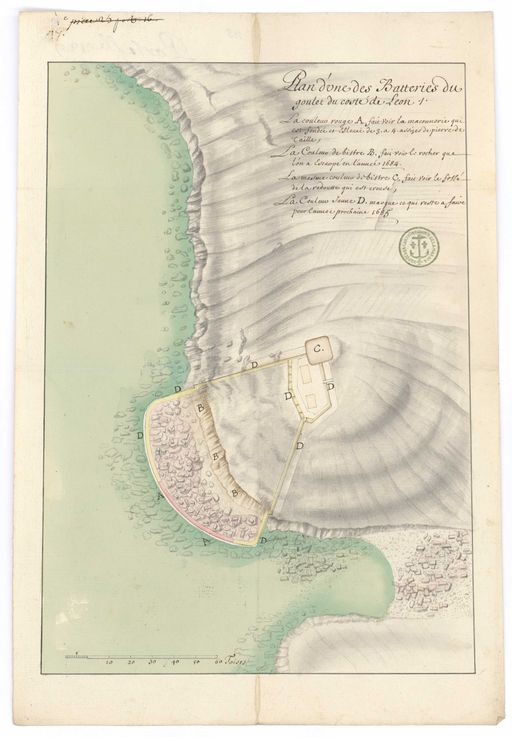

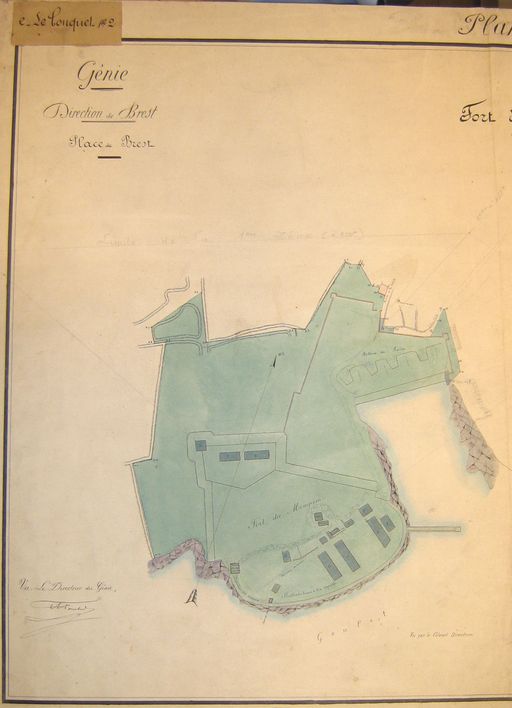

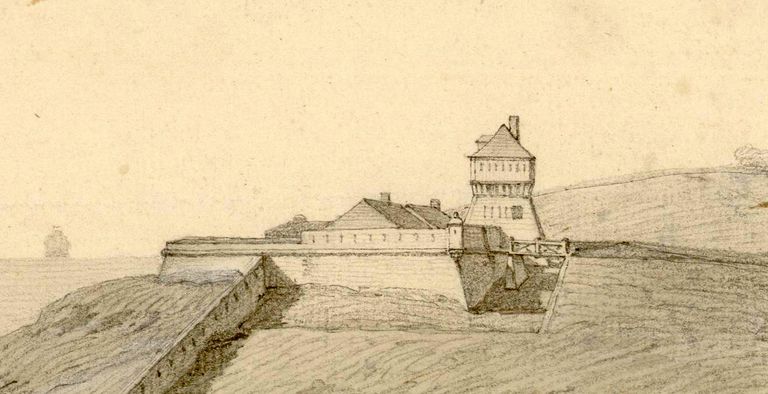

Un projet de fortification de Vauban

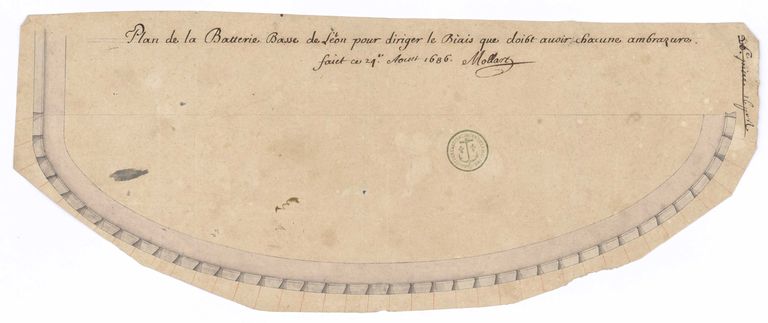

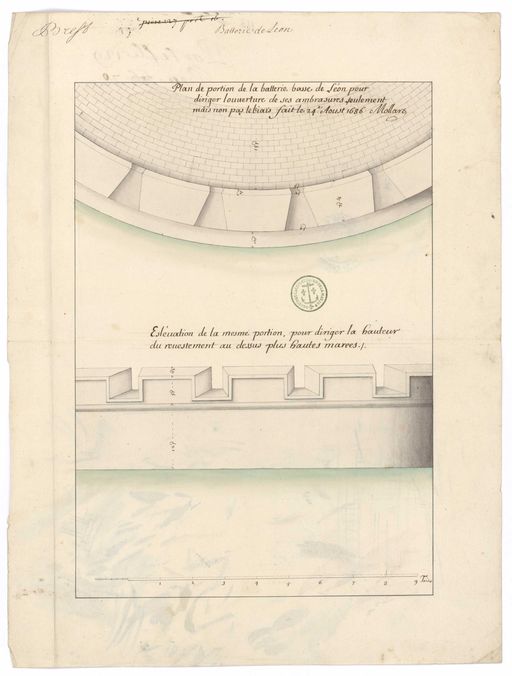

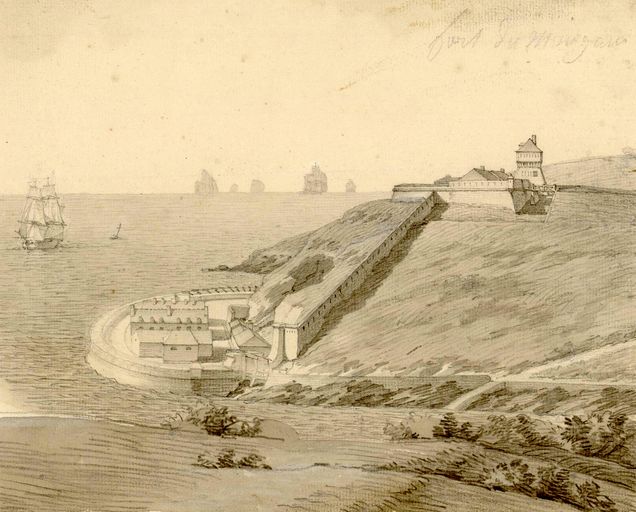

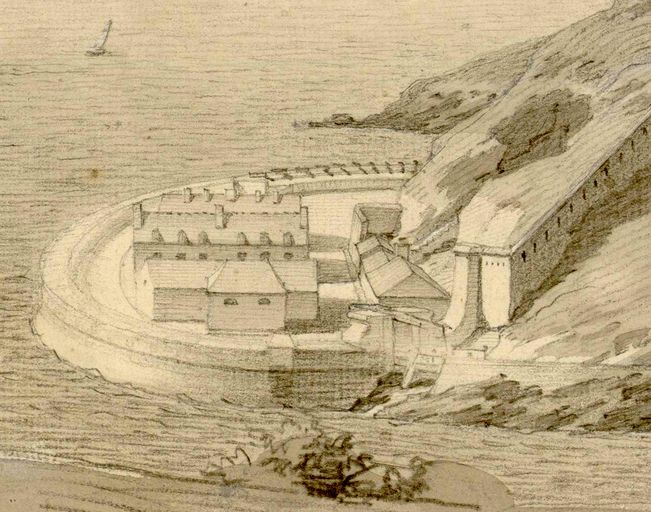

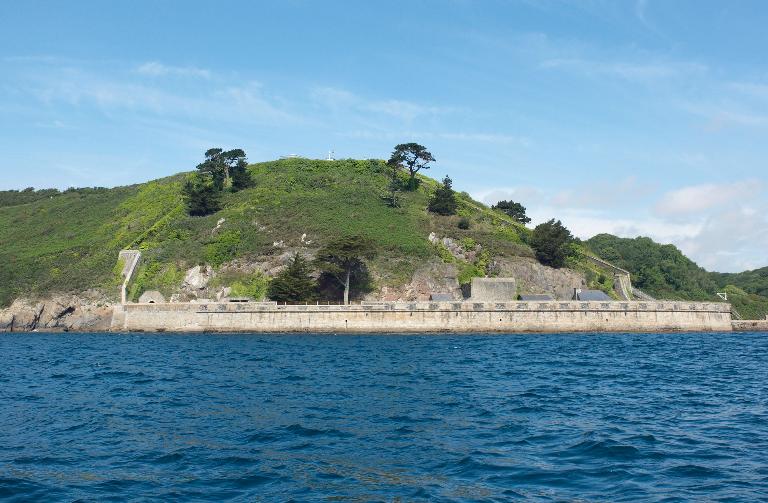

La grande batterie du Léon (aujourd’hui nommée fort du Mengant) a été construite de 1684 à 1687 sur une plate-forme artificielle avançant dans la mer. Le chantier est dirigé par l’ingénieur Paul-Louis Mollart qui contrôle les travaux des entrepreneurs adjudicataires. Différents plans nous renseignent sur l’avancement des travaux : escarpement de la falaise, premières fondations de trois à quatre assises de pierres de taille "fondée par ressauts sur les rochers", creusement du fossé de la redoute (1684), contreforts de l’escarpe et "escarpe élevée jusqu’au cordon", définition de l’orientation des embrasures par l’ingénieur et de la hauteur du revêtement au-dessus des plus hautes marées (1685-1686), parapet et remplissage du terre-plein, finitions et écoulement des eaux (1687).

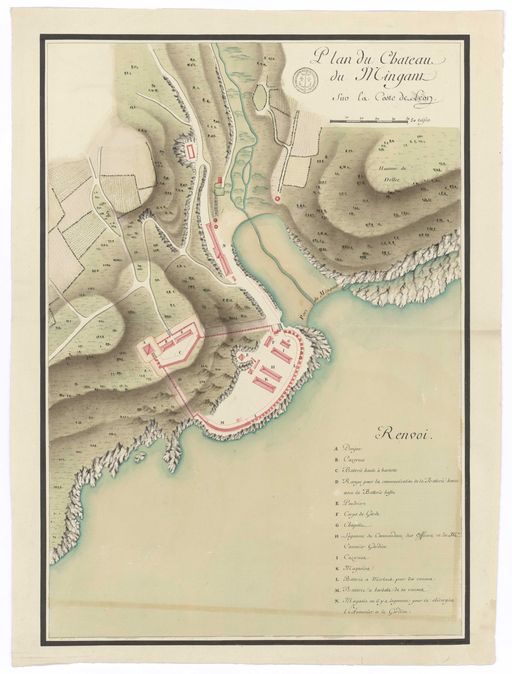

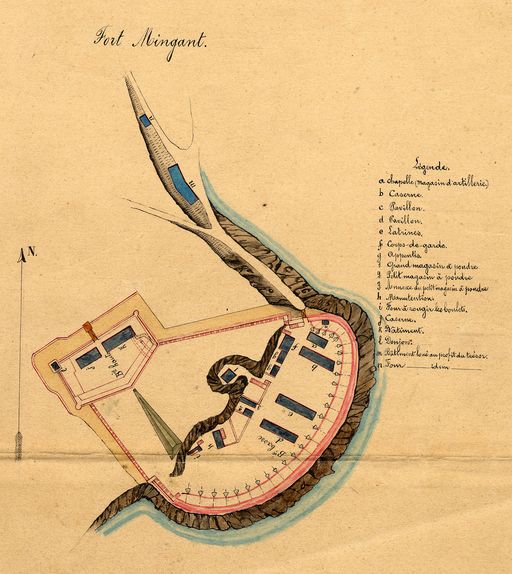

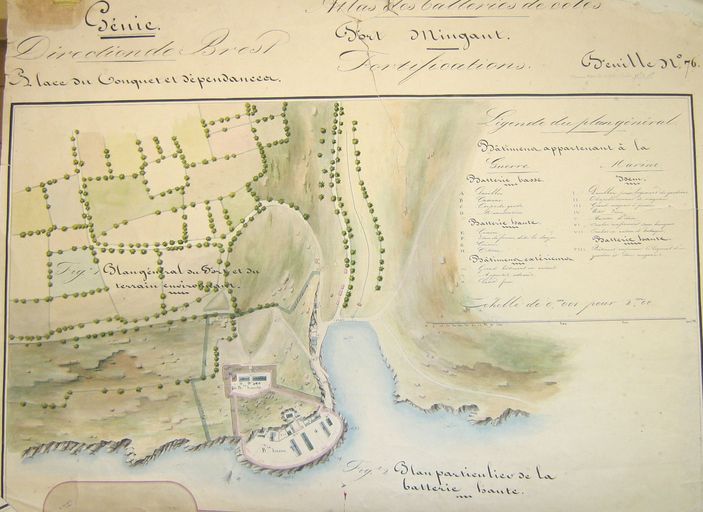

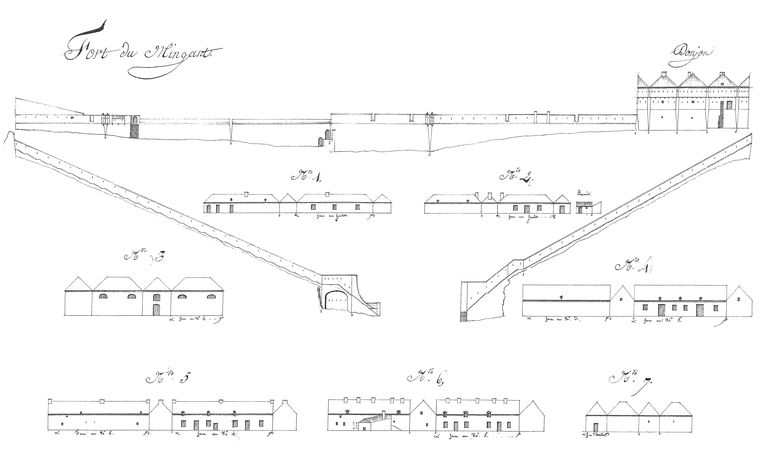

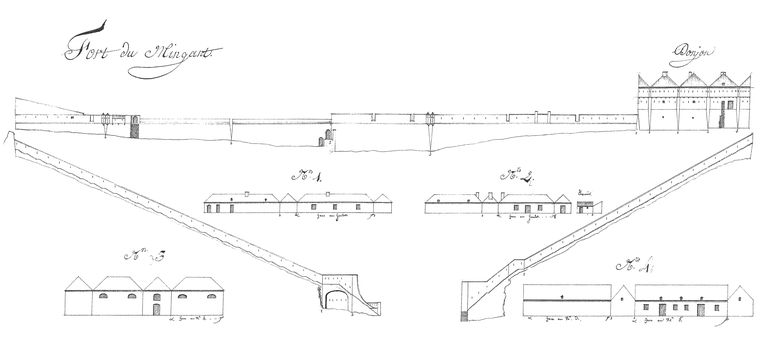

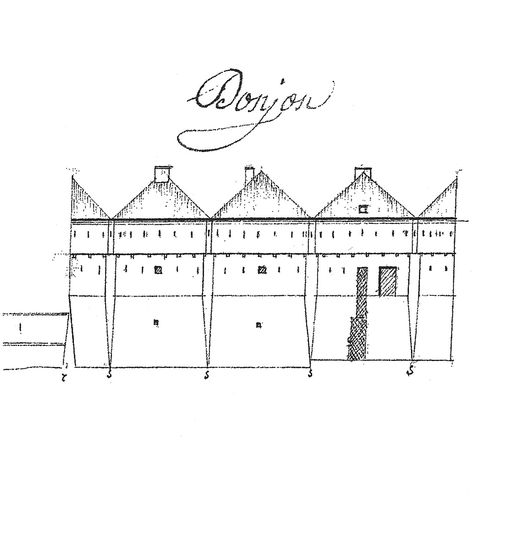

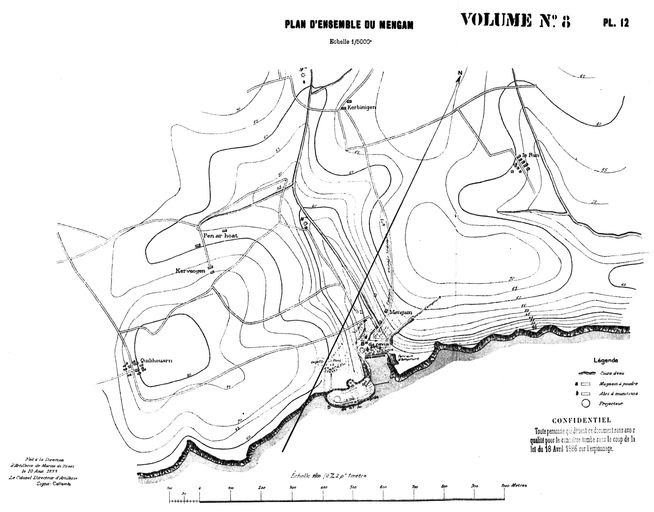

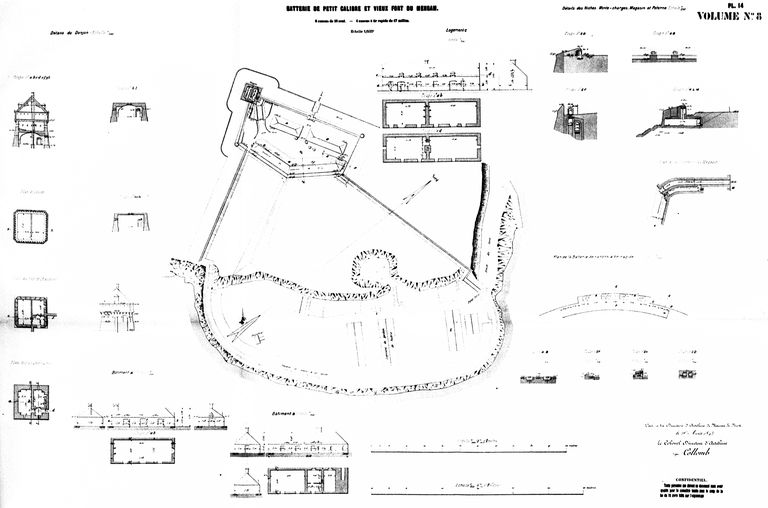

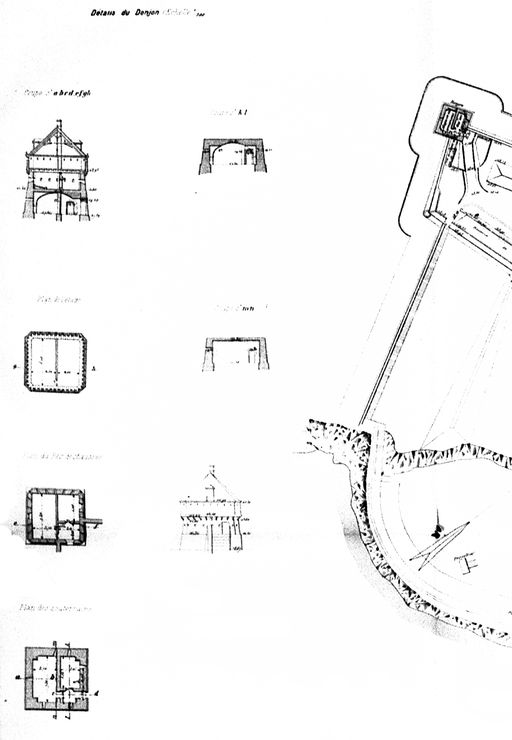

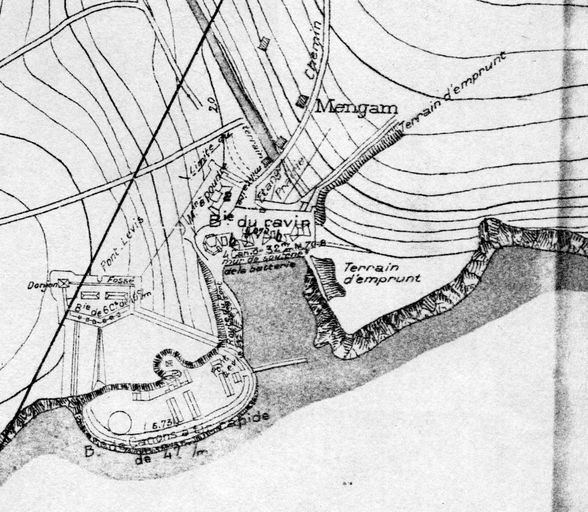

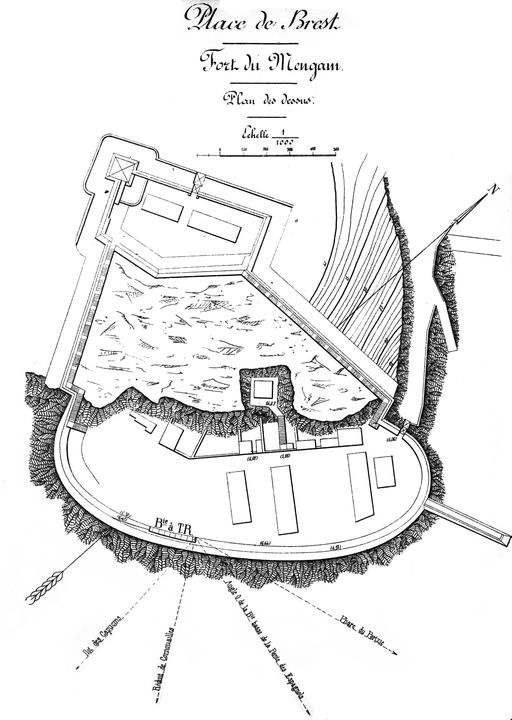

Au Mengant, il existait aussi une tour faisant réduit sur la hauteur et flanquant l’angle nord-ouest de la batterie haute. Contrairement aux tours de Houat et Hoëdic, la tour du Mengant est de plan carré. D’une hauteur approximative de 15 m, elle comportait trois niveaux (plus combles) divisés par un mur de refend. L’entrée principale était aménagée au deuxième niveau (premier étage). Chaque niveau était percé de créneaux de mousqueterie et le troisième niveau doté de mâchicoulis. La tour dominait et protégeait deux bâtiments établis en arrière de la batterie haute en V (armée de 10 pièces d’artillerie): les halles pour les affûts à canon qui servent aussi de corps de garde, les logements des canonniers et des officiers faisant aussi office de magasin à poudre. Cette tour est achevée en 1687 tandis qu’est terminé le parapet de la batterie basse. Les officiers étaient également logés dans une caserne spécifique dans l’anse du Mengant à l’abri derrière la falaise... Afin de protéger l’ouvrage du côté de la terre, Vauban propose en 1695 de transformer la batterie en fort en la dotant d’un front bastionné. En période de guerre, la batterie basse était armée de 40 canons de marine en embrasure servie par plus de 500 hommes : officiers, canonniers, matelots et miliciens.

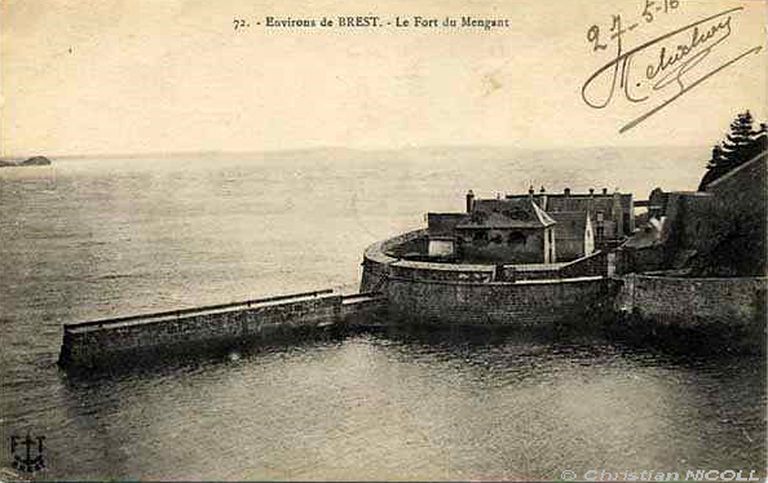

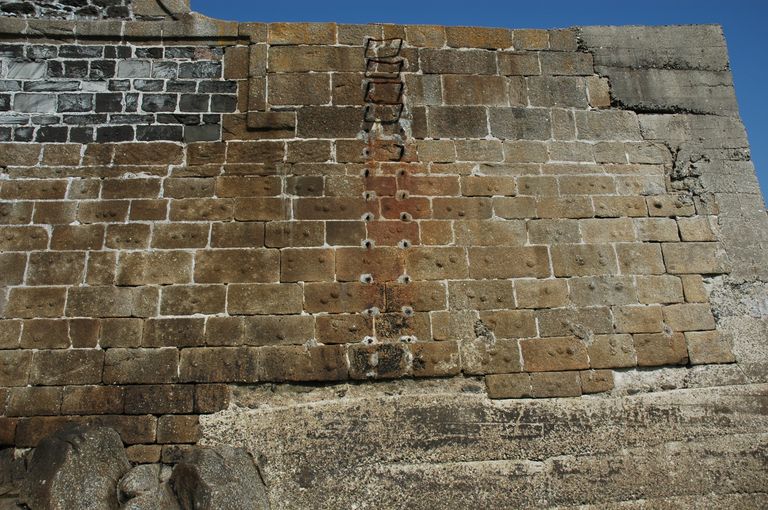

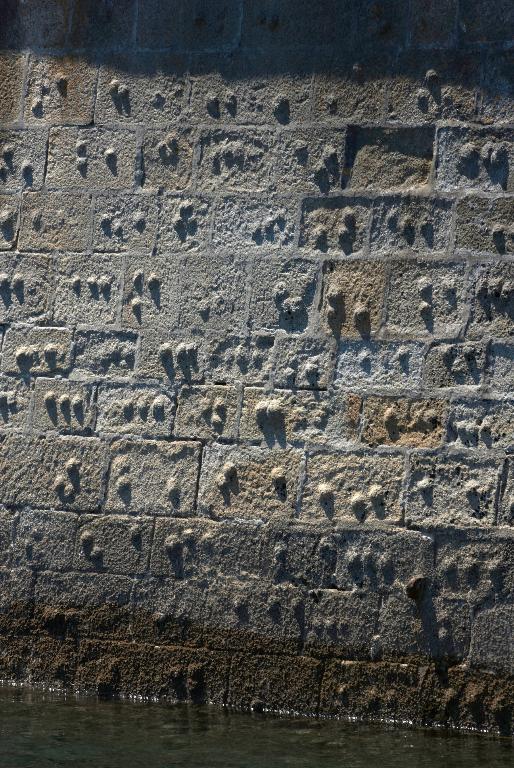

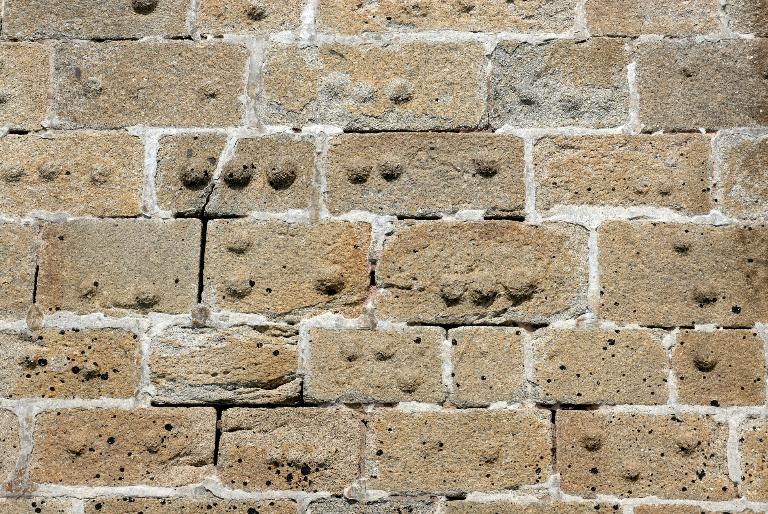

La batterie basse, en dépit de l’arasement de nombreux bâtiments après la Seconde Guerre mondiale, est l’élément le plus remarquable de cet ensemble fortifié. La maçonnerie de l’escarpe en pierres de taille de granite montre un certain nombre de "boules" ou "pustules" en parement : éléments de décor, marques de tâcheron destinées à payer les ouvriers à la tâche ou marques d’assemblage des pierres cramponnées (ou "agrafées") au fer comme semblent le suggérer des pierres basculées à la mer ?

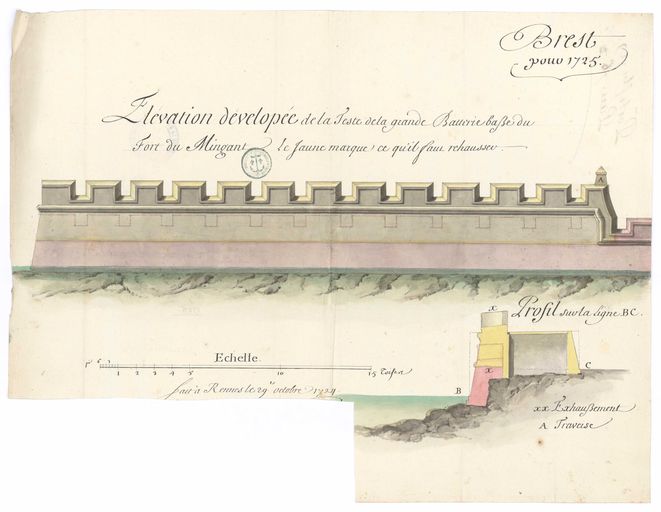

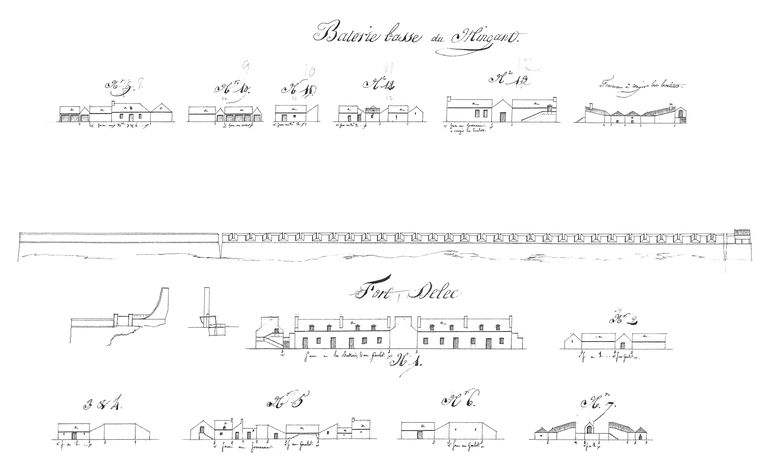

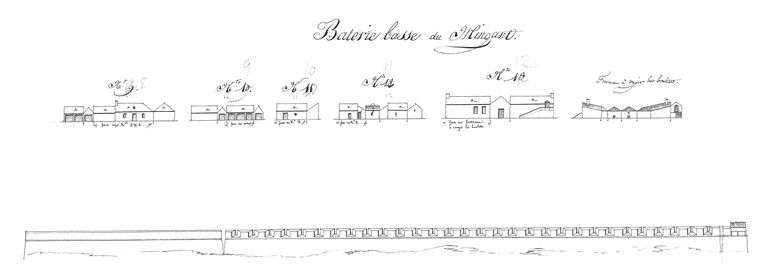

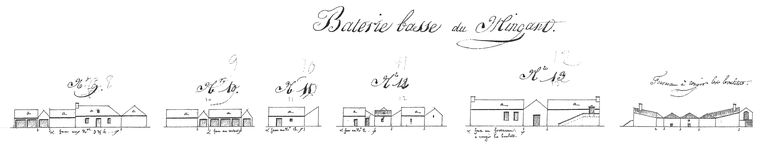

Le parapet de la batterie basse, autrefois enduit, était doté à l’origine de 40 embrasures mais seules 30 apparaissent en 1807 sur les relevés destinés à la construction du plan-relief de Brest. La batterie du Mengant comporte un défaut qui semble récurrent au fil des siècles : la partie ouest du parapet, embrasures comprises et terreplein, est victime "des coups de mer". Pour remédier au problème, l’ingénieur Robelin projette en 1722 de la surélever. Sur un plan datable du troisième quart du 18e siècle, cette partie du parapet est dite "à barbette", c’est-à-dire sans embrasure, alors que dans le reste de la batterie basse du Mengant les canons sont toujours disposés - comme à l’origine - en embrasure. Les ingénieurs militaires distinguent le tir lointain à barbette, vers l’ouest et le large, du tir rasant à couler dirigé vers le goulet. Tout en protégeant la batterie des vagues venant du large, cette disposition permet d’éviter le tir en enfilade, ce que souhaitait déjà Vauban en 1695 par la réalisation de "traverses" ou de "quelque chose d’approchant". La partie ouest de la batterie aujourd’hui totalement ruinée - mais "stabilisée" par un important travail de bétonnage dans les années 1970 - a été remaniée au niveau du parapet comme en témoigne l’arrêt du cordon.

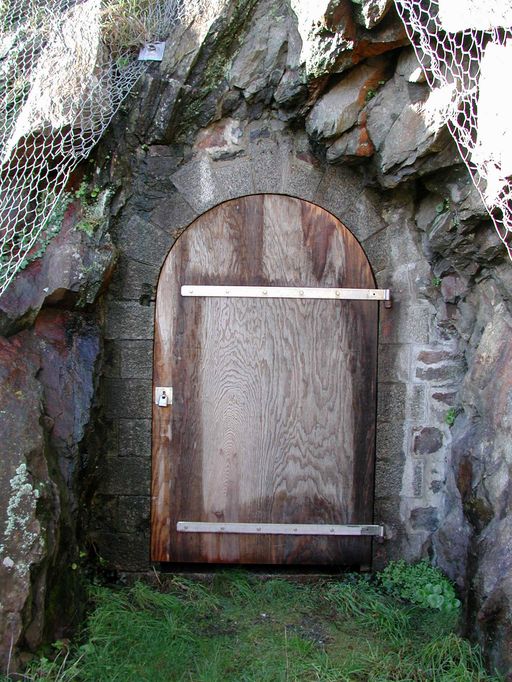

Sur les huit bâtiments construits sur le terre-plein de la batterie basse (casernes et magasins) en 1807, trois bâtiments en alignement orientés est-ouest (corps de garde, remise et magasin à poudre) et adossés à la falaise, subsistent. Le plus remarquable, situé à l’extrémité est, consiste en un bâtiment couvert à deux pans à coyaux en ardoises et renseigné en 1696 comme "logements des canonniers, halle et corps de garde". Deux "branches tombantes" - murs d’enceinte percés de créneaux de mousqueterie et escaliers en parallèle - ferment les flancs à l’est et à l’ouest. Deux pont-levis à flèches permettaient d’accéder aux batteries haute et basse. Un magasin à poudre a été aménagé dès la fin du 17e siècle dans la falaise.

De nouvelles implantations au 19e siècle

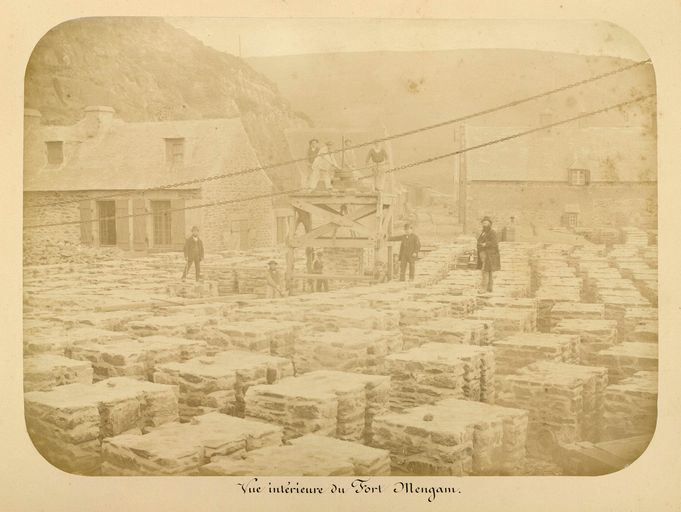

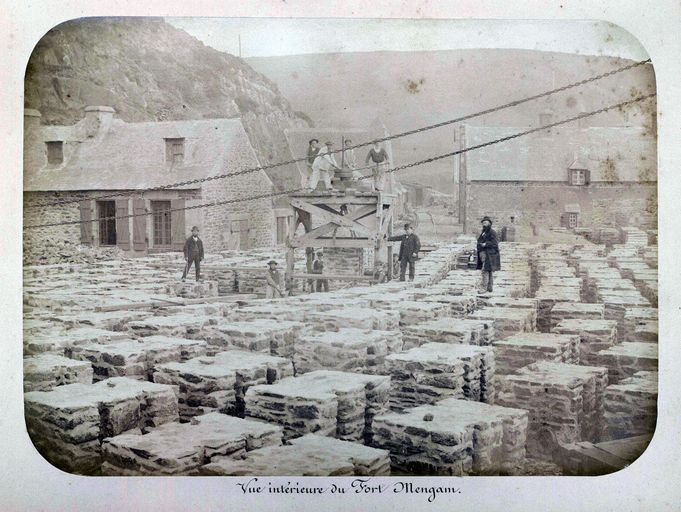

En 1858, les batteries haute et basse sont armées de 14 canons de 30 livres de balle modèle 1840 sur affût pivotant et 14 obusiers de 22 cm modèle 1827 sur affût de fer pivotant visibles sur une photographie de 1878.

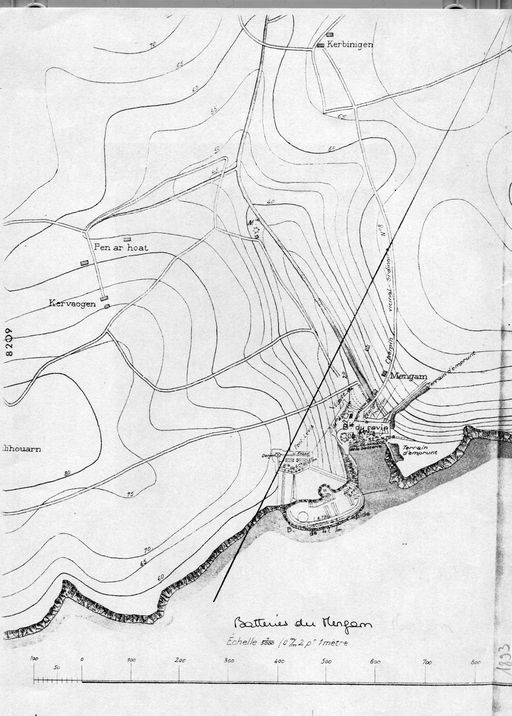

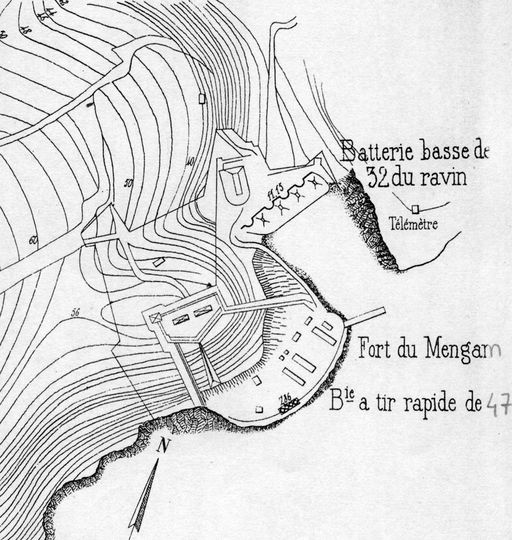

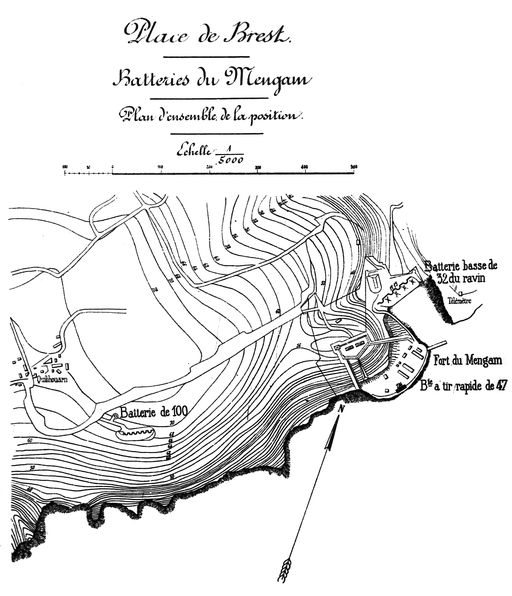

Dans le dernier quart du 19e siècle, le site connaît quelques bouleversements du fait de l’implantation d’un poste de projecteur photo-électrique et de son usine ainsi que de quatre canons de 47 mm modèle 1885 à tir rapide.

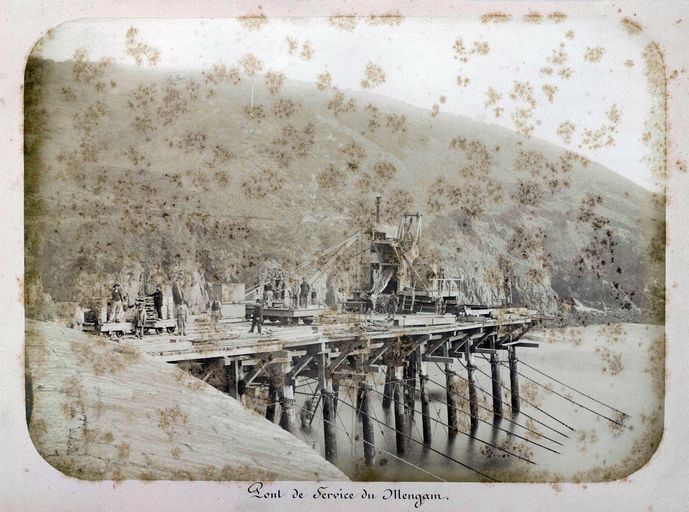

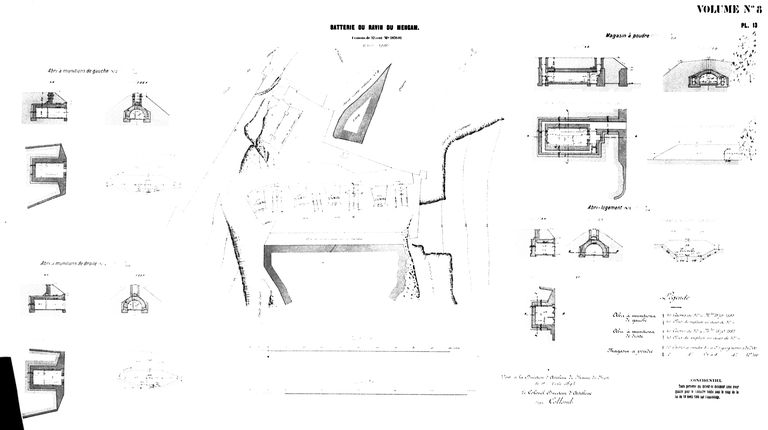

En 1878, une jetée est construite pour permettre le stationnement de canots porte-torpilles dans la petite anse du Mengant. Une batterie rasante de 32 cm est également construite au fond de l’anse dans le ravin du Mengant en 1885-1886.

Plus haut sur la falaise, à l’est du fort vers le hameau de Quillihouarn, six canons de 100 mm sont implantés et servent de batterie annexe ; les sous-sellettes d’affût sont toujours en place.

La Seconde Guerre mondiale : le sabordement de la redoute

Durant la Seconde Guerre mondiale, le poste photo-électrique est remis en activité et la redoute abrite une station de télégraphie sans fil dont les pylônes sont sabordés à l’arrivée des troupes américaines. Les bâtiments servent également de casernement pour des artilleurs allemands : plusieurs canons de 220 mm Schneider sur "porte-corps" sont signalés "en réserve".

L'après-guerre

Entre 1944 et 1964, le fort du Mengant est ouvert au public et devient un lieu de promenade pour les Brestois ; des photographies montrent une caserne existant encore en 1959. La batterie haute a été totalement remaniée dans les années 1960 ; sont cependant visibles quelques vestiges intéressants depuis le sentier côtier : à l’angle nord-est, le cul-de-lampe pentagonal de l’une des deux échauguettes ; au ras du sol, du fait du comblement des fossés, le cordon et des embrasures murées. Il semble qu’il ne subsiste plus aucune trace en élévation de la tour de défense côtière.

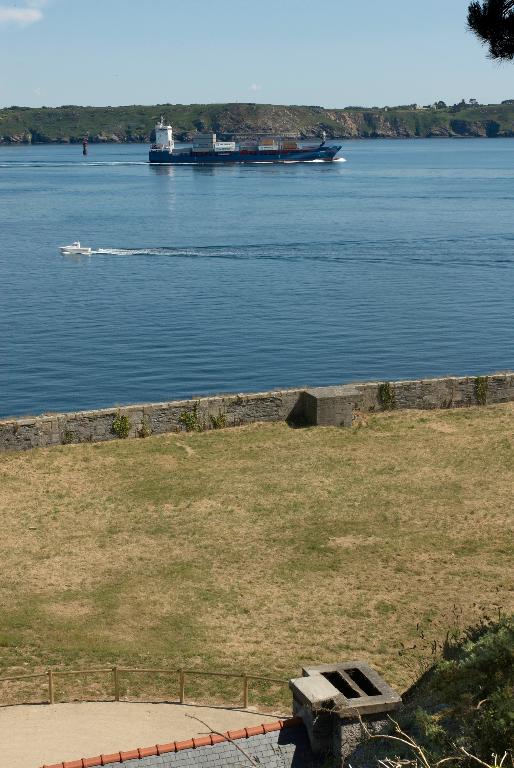

En 1964, la Compagnie générale de la télégraphie sans fil (CSF), pionnière de la guerre électronique (devenue en1968 Thomson-CSF puis Thalès en 2000) devient affectataire des lieux. Des travaux sont réalisés afin d’aménager une rampe-funiculaire reliant le port (où l’on construit une "plate-forme d’échouage") à la partie haute du fort (un "bâtiment réception" est créé). Un chariot funiculaire permet de monter des antennes-radars et des dômes de navires afin d’effectuer des tests. Il s’agit selon les Archives de la Marine d’une "base de mesures d’antenne". Un imposant bâtiment a été construit à proximité immédiate du fort. La partie haute du fort est toujours utilisée par la division "Thalès systèmes aéroportés". Le terre-plein de la batterie vaubanienne, la jetée et le petit port sont toujours affectés à la Marine plus précisément au Club nautique de la marine à Brest. La question de l’accessibilité au grand public du fort du Mengant, a minima la partie basse, se pose. À défaut d’avoir accès à ce chef-d’œuvre de l’architecture vaubanienne, on peut l’apercevoir depuis la mer et depuis le sentier côtier.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Secondaire : 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle

-

Dates

- 1684, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Le Prestre de Vauban Sébastieningénieur militaireLe Prestre de Vauban SébastienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

de Mollart Paul-Louisingénieur militairede Mollart Paul-LouisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

-

Murs

- granite pierre de taille

- maçonnerie

-

Couvertures

- terrasse

-

État de conservationrestauré, bon état, inégal suivant les parties

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

-

Éléments remarquablesensemble fortifié, fort, batterie

-

Protectionsclassé MH, 2014/01/21

-

Précisions sur la protection

Le fort en totalité, le port (môle, digues), la rampe du funiculaire, la batterie de rupture dite du ravin (murs d'enceinte, traverses-abris, et magasin à poudre), leurs sols d'assiette respectifs y compris les sols situés en avant des murs ouest, nord et est qui correspondent aux anciens fossés d'escarpe aujourd'hui comblés, ainsi que les vestiges du poste expérimental lance-torpilles (cad. H 763, 1456 et sur le domaine public maritime non cadastré, tels que représentés en route sur le plan annexé à l'arrêté) : classement par arrêté du 21 janvier 2014.

-

Référence MH

Propriété du Ministère des Armées.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001899_P

Collection Nivart. MS144_233. Fort de Léon (ou du Mingant). Plans et élévations. 5 p. Sign. Mollart. 1684-1686. Plan, support papier, 0,287 x 0,412 mètre, 4e quart 17e siècle, 1684.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001900_P

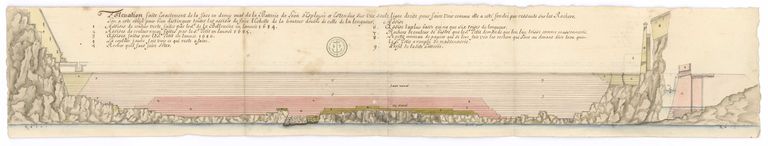

Collection Nivart. MS144_233. Fort de Léon (ou du Mingant). Plans et élévations. 5 p. Sign. Mollart. 1684-1686. Plan, support papier, 0,420 x 0,166 mètre, 4e quart 17e siècle, 24 août 1686.

-

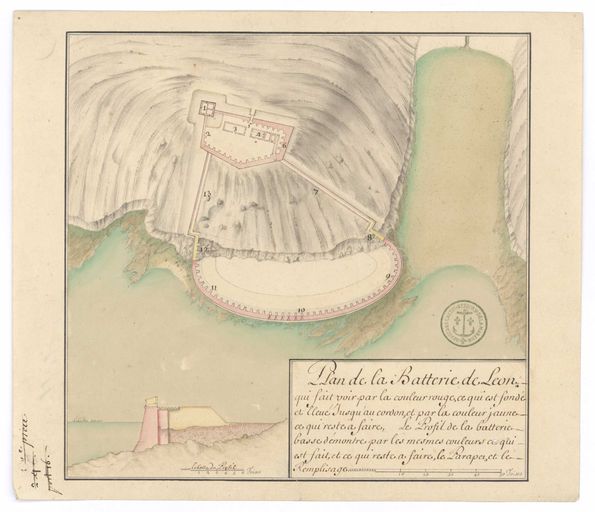

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001901_P

Collection Nivart. MS144_233. Fort de Léon (ou du Mingant). Plans et élévations. 5 p. Sign. Mollart. 1684-1686. Plan, support papier, 0,290 x 0,412 mètre, 4e quart 17e siècle, 24 août 1686.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001903_P

Collection Nivart. MS144_233. Fort de Léon (ou du Mingant). Plans et élévations. 5 p. Sign. Mollart. 1684-1686. Plan, support papier, 0,858 x 0,150 mètre, 4e quart 17e siècle, 1686.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001902_P

Collection Nivart. MS144_233. Fort de Léon (ou du Mingant). Plans et élévations. 5 p. Sign. Mollart. 1684-1686. Plan, support papier, 0,286 x 0,239 mètre, 4e quart 17e siècle, 1686.

-

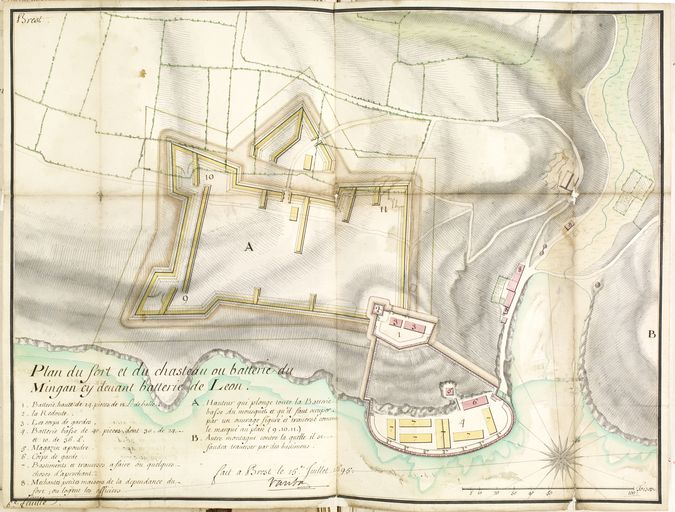

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : Ms33gT2n°10f6

Bibliothèque du Génie : manuscrit in f°33g tome 2 atlas. Plan, support papier, 4e quart 17e siècle, 15 juillet 1695.

-

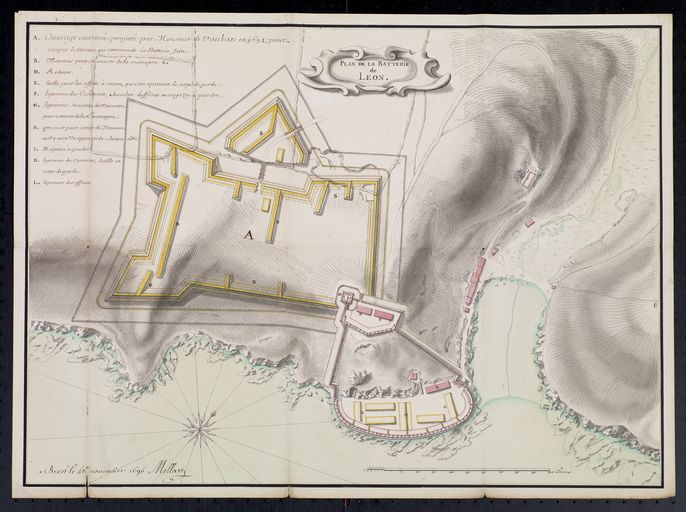

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1VH446n°31_1697

Archives du Génie, Article 8, section 1, Brest carton 1. 1VH446n°31_1697. Plan, support papier, 4e quart 17e siècle, 30 novembre 1696. 1697.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1VH446n°50_1723

Archives du Génie, Article 8, section 1, Brest carton 1. 1VH446n°50_1723. Plan, support papier, 1er quart 18e siècle, 9 décembre 1722. 1723.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001904_P

Collection Nivart. MS144_234. Fort du Léon (ou du Mingant) Élévation et profil de la batterie basse avec projet d´exhaussement du parapet. Sign. Robelin. Plan, support papier, 0,500 x 0,377 mètre, 1er quart 18e siècle, 29 octobre 1724.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001905_P

Collection Nivart. MS144_234a. Fort du Léon (ou du Mingant). Plan général. Vers 1770 (?). Plan, support papier, 0,441 x 0,595 mètre, 3e quart 18e siècle.

-

Service Historique de la Défense de Brest : Génie E : 19e siècle. Plans terriers, levers des batteries de côte et plans d´affermage concernant les bâtiments militaires de la place du Conquet. 98 pièces. E 3

Série Z. Sous-série Z : plans du Génie. Plans et calques provenant des chefferies du génie de Brest et de Quimper. Plan, support papier, 19e siècle.

-

Service Historique de la Défense de Brest : Génie D : fin 19e-début 20e siècles. Travaux d´aménagement : calques des bâtiment militaires, plans et calques des forts et batteries de la place de Brest. 282 pièces. D 266

Série Z. Sous-série Z : plans du Génie. Plans et calques provenant des chefferies du génie de Brest et de Quimper. Plan, support papier, 19e siècle.

-

Service Historique de la Défense de Brest : Génie D : fin 19e-début 20e siècles. Travaux d´aménagement : calques des bâtiment militaires, plans et calques des forts et batteries de la place de Brest. 282 pièces. D 276 : Carte 1/200. Fort Mengant. Profils particuliers, 1839 par Narjot

Série Z. Sous-série Z : plans du Génie. Plans et calques provenant des chefferies du génie de Brest et de Quimper. Plan, support papier, 2e quart 19e siècle, 1839.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes

Atlas des batteries de côte.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes

Bibliothèque du Génie, F° 33g. Carte.

-

Musée des Plans-reliefs de Paris : Article 4, n° 131

Cahiers de développement du plan-relief de Brest. Épures, relevés.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes

Atlas des batteries de côte. Plan.

Bibliographie

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : VI-LG12. Ancienne cote : VI-4 3348.

COCHOIS, Jean-Baptiste. "Des batteries du goulet de Brest : la batterie de Léon ou du Mengant, la Roche Mengant, la batterie de Cornouaille", non édité, 1996, 60-30-24 p.

-

PETER, Jean (préface de Jean Meyer). Vauban et Brest. Dossier. Une stratégie modèle de défense portuaire, 1683-1704. Paris, Economica et Institut de Stratégie Comparée, 1998, 320 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. La route des fortifications en Bretagne et Normandie. Paris : édition du Huitième Jour, coll. Les étoiles de Vauban (dir. N. Faucherre), 2006, 168 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

p. 180-185

Périodiques

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. "Quand l'ennemi venait de la mer. Les fortifications littorales en Bretagne de 1683 à 1783". Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 114-4, 2007.

p. 149-165

Documents figurés

-

Service Historique de la Défense de Brest : Génie E : 19e siècle. Plans terriers, levers des batteries de côte et plans d´affermage concernant les bâtiments militaires de la place du Conquet. 98 pièces. E 67 (G25) : Carte 1/2000. Batteries du fort du Minou, du Mengant, du Dellec avec légendes

Série Z. Sous-série Z : plans du Génie. Plans et calques provenant des chefferies du génie de Brest et de Quimper. Plan, support papier, 19e siècle.

Lien web

- "Quand l’ennemi venait de la mer. Les fortifications littorales en Bretagne de 1683 à 1783" par Guillaume Lécuillier (Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 2007)

- Lien vers la base Architecture Mérimée (notice Monuments Historiques)

Annexes

-

Mollart (de) (alias de Mollard, du Mollard, du Mollart) d'après BLANCHARD (A.), Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791, Montpellier, 1981, 2 tomes.

-

Extrait de Vauban et Brest. Dossier. Une stratégie modèle de défense portuaire, 1683-1704 de Jean Peter, 1998

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Batterie d'artillerie de côte dite batterie de 100 mm à tir rapide du Mengant ou batterie annexe du Mengant, Quillihouarn (Plouzané)

Lieu-dit : Quillihouarn

Batterie de Cornouaille (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe de Cornouaille

Fort (4e quart 17e siècle ; projet) puis balise en fer puis tourelle en maçonnerie du Mengant (goulet de Brest), la Roche Mengant (Roscanvel)

Lieu-dit : Roche Mengant

Poste lance-torpilles expérimental du Mengant (Plouzané)

Lieu-dit : Le Mengant

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.