Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- opération ponctuelle

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne Nord

-

Hydrographies

la Penfeld

-

Commune

Brest

-

Lieu-dit

Rive Droite

-

Adresse

Kervallon

-

Dénominationssecteur urbain, demeure, cale, quai, entrepôt commercial, tannerie, moulin, scierie, débit de boissons, jardin d'agrément

-

AppellationsMaison du Corsaire, Kervallon

-

Destinationsjardin ouvrier, jardin public, promenade de berge

Kervallon est un lieu de promenade et de pratiques sportives le long de la Penfeld mais c’est aussi, des "jardins familiaux collectifs" avec vingt-et-une parcelles. Par la présence de murs de soutènement et de terrasses étagées, Kervallon témoigne des anciens jardins de la résidence du marquis de Fayet achetée en 1789 par le négociant Jean-François Riou-Kerhallet (1746-1827). Entre 1800 et 1812, Riou-Kerhallet achète également la "bastide Tremblay", grande demeure toute proche donnant sur la Penfeld connue aujourd'hui comme la "Maison du corsaire".

Dans l'anse de Kervallon, Riou-Kerhallet dispose au début du 19e siècle d'un quai et d’une cale pour ses navires armés au commerce ou à la course et d'un chantier de construction navale, d’un grand magasin-entrepôt, de deux moulins à eau, d'une scierie et d’une tannerie… Seul défaut du site, son implantation géographique en fond de Penfeld qui oblige ses navires à traverser l'arsenal. En 1835, la marine achète le quai et les deux magasins pour l’usage de la direction de l’artillerie.

Au 20e siècle, le vallon aux pentes boisées abrite un débit de boisson nommé "La descente de Kervallon". Les magasins servent d’hôpital-dépôt pendant la Première guerre mondiale. Lors de la Seconde guerre mondiale, l'occupant allemand y implante des bunkers afin de défendre les rives de la Penfeld.

La "Maison du corsaire" - ex "bastide Vassal", Tremblay puis Riou-Kerhallet - a brulé en 2007. Ces vestiges sont visibles depuis la promenade des Rives de Penfeld.

Kervallon : la "bastide Ollivier" puis de Fayet

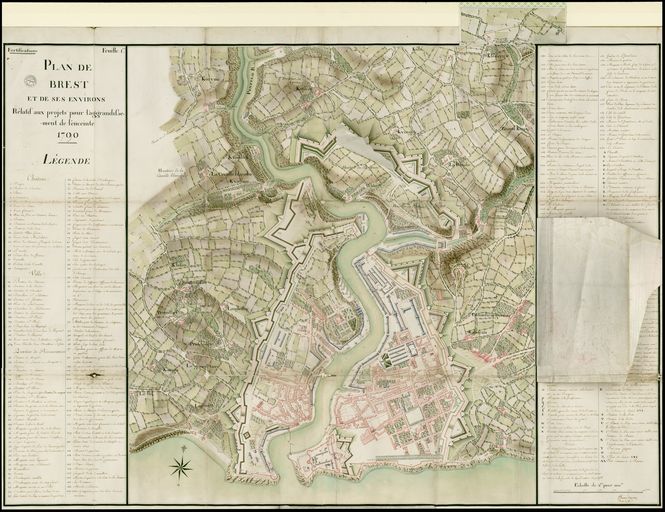

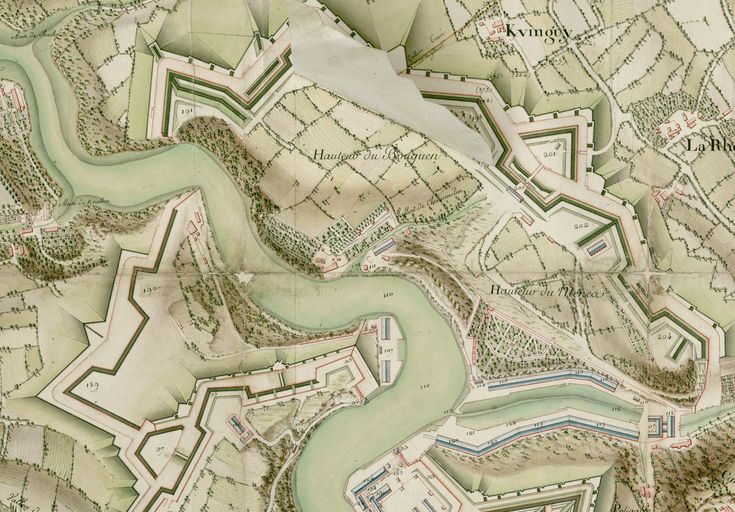

Kervallon en breton, le "lieu habité du Vallon" situé dans la paroisse de Saint-Pierre Quilbignon, à proximité immédiate de Brest, appartient au 17e siècle à Louise de Keroual (1649-1734), duchesse de Portsmouth et d'Aubigny. Les terres de Kervallon, sont achetées par Claude Ollivier, premier médecin de la Marine en 1674 (décédé en 1722) qui y fonde une "maison des champs" dite la "bastide Ollivier". La demeure tombe par mariage au marquis Jean-Baptiste de Fayet, seigneur de Peychaud et de Liversan (1753-1796), lieutenant au régiment des Gardes Françaises. Une carte des environs de Brest relative aux projets de fortifications montre les bâtiments, jardins en terrasse et bassins de Kervallon en 1784 ainsi que l’anse homonyme.

En décembre 1788, Jean-François Riou-Kerhallet (1746-1827) achète au marquis de Fayet la "bastide de Kervallon". Le domaine est décrit ainsi : "maisons, crèches et autres édifices, jardins, prés, terres, bois et ancien petit lieu de Keranvic, le champ de Parc-ar-Garrec et les maisonnettes, douets et carrières qui sont au bas du bois de Kervallon".

Kermédick : la "bastide Vassal" puis Tremblay dite "Maison du corsaire"

Au bord de la Penfeld, près de l’anse au rebut, une grande demeure et ses jardins clos en parterre sont associés au toponyme K[er]médick. Sur d'autres plans, Kermédick est dite "bastide [de] Vassal" (jusqu'en 1778-1779) puis, "bastide Tremblay" en référence à son propriétaire, Joseph Tremblay, armateur et négociant. Dès 1786, la "bastide de Tremblay" est louée par la marine pour le stockage des grains, des vins et du bois. A une date indéterminée (après 1790), un magasin est construit le long de la Penfeld.

Entre 1800 et 1812, Jean-François Riou-Kerhallet achète la "bastide Tremblay" et son magasin. C'est l’origine de la "Maison du corsaire".

Le domaine industriel et maritime de Riou-Kerhallet

Pour son activité de négoce et de construction navale, Jean-François Riou-Kerhallet établit un quai sur la Penfeld, une nouvelle cale, un nouveau magasin-entrepôt (dans l’alignement de celui existant construit après 1790), deux moulins à eau, une scierie et une tannerie. La "bastide Tremblay" est agrandie de deux ailes en retour d’équerre vers le sud-ouest, couvertes en appentis.

Négociant, Jean-François Riou-Kerhallet est notamment adjudicataire pour la fourniture à la marine (cuir, paires de bottes, marmites, pots à brai, plaques de cheminée, avirons, uniformes pour les pertuisaniers…) puis préposé aux transports militaires… Nommé par la suite vice-consul de Suède, il fournit la marine en fer et met en place des roulages pour vendre des matières premières. Des navires armés, tantôt au commerce, tantôt "en guerre" comme corsaires fréquentent le quai de Kervallon. Grâce à ses armements et à la marine, Jean-François Riou-Kerhallet amasse une fortune considérable. Seul défaut de son quai, son implantation géographique en fond de Penfeld qui oblige ses navires à traverser l'arsenal.

Le 19e siècle : la marine prend la main sur le site de Kervallon

Le plan-relief de Brest, réalisé entre 1807 et 1811, figure Kervallon : on distingue notamment le grand bâtiment de plan circulaire qui abrite le séchoir des peaux, un long alignement de bâtiments - les magasins de Riou-Kerhallet - se prolongeant jusqu’à l’actuelle "Maison du corsaire" et la cale. Kervallon - traversé par un cour d'eau - est doté de plusieurs terrasses et murs de clôture et de soutènement.

En décembre 1823, la marine, s’appuyant sur l’ordonnance dite Colbert de 1681 relative à la police des ports, côtes et rivages de la mer, fait un procès à Jean-François Riou-Kerhallet pour récupérer l'usage de l'anse de Kervallon. Riou-Kerhallet se défend mais en mai 1835 (il est mort en 1827), la marine devient finalement propriétaire par achat des "magasin Tremblay, [du] magasin neuf, [du] bâtiment qui les réunit, [de] la maison des tanneurs, [des] terrains indivis et communs réservés autour desdits édifices, [des] cales, quai, anse, débarcadère...".

Un dessin anonyme conservé au Musée départemental breton à Quimper montre Kervallon vers 1855 : on y voit notamment le monumental séchoir des peaux mais aussi la palissade en bois de l’arsenal, une guérite, le quai, la cale et d’autres bâtiments, le tout au milieu d'un vallon boisé.

Le 20e siècle : des usages multiples

Au début du 20e siècle, un débit de boisson nommé "La descente de Kervallon" participe de la vie quotidienne du vallon. Ce lieu, figurant sur plusieurs cartes postales, a fermé en 1978 mais les vestiges de ce bâtiment subsistent avec sa devanture peinte. Les jardins en terrasse font l’objet d’une exploitation agricole et maraichère.

Pendant la Première guerre mondiale, un hôpital-dépôt militaire est aménagé dans le magasin de l’artillerie de Kervallon.

En 1940, des travailleurs marocains de l’arsenal y sont logés et aménagent une mosquée et un café maure.

Vers 1941, les allemands investissent le site de Kervallon et construisent plusieurs bunkers en 1943 : deux abris à personnels au moins, une cuve pour canon défendant la Penfeld et dans le bois, plus haut vers Quéliverzan, un petit encuvement sous masque bétonné et un poste d’observation et de mitrailleuse dit Tobrouk desservis par un réseau de tranchées parsemées de niches à munition... (les tranchées sont encore visibles). L’extrémité nord de la "Maison du corsaire" (bâtiments C et D dans la description) est détruite par les bombardements ou les combats de la Libération de Brest.

Entre 1944 et 1946, des familles sinistrées par les bombardements sont logées dans les bâtiments.

Propriété depuis l'après-guerre de la famille Gélébart (agriculteur - maraîcher), la "Maison du corsaire" (ex "bastide Vassal", Tremblay puis Riou-Kerhallet) est louée à la famille Caudrollier (en 1959) et à la famille Perhirin (en 1969).

En 1980, Kervallon et la "Maison du corsaire" sont achetés par la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et d'Equipement de la Bretagne (SEMAEB) ; les locataires restent en place.

Le parc des Rives de Penfeld et son plan d’eau sont créés dans les années 1980 (1987 ?) : il a nécessité la création d’un ouvrage de régulation hydraulique qui a fait perdre au quai et à la cale de Kervallon le rythme des marées.

En février 1984, les magasins Riou-Kerhallet situés sur le quai, le long de la Penfeld apparaissent encore sur un plan réalisé par la communauté urbaine de Brest. Ils sont détruits quelques années plus tard.

En 1986, la communauté urbaine de Brest crée les jardins familiaux collectifs de Kervallon.

En 1997, la communauté urbaine de Brest devient propriétaire de la "Maison du corsaire".

Le 21e siècle : incendie, cristallisation du site et ouverture au public

En raison d'un arrêté de péril, les occupants de la "Maison du corsaire" - Henri Caudrelier, Christian et Jean-Paul Perhirin - sont expulsés en octobre 2007. Les ouvertures du rez-de-chaussée et du premier étage sont murées par la collectivité.

Le 8 décembre 2007, la "Maison du corsaire" brûle entièrement. L'édifice est sécurisé en 2009 (arasement des pignons et consolidation des murs).

Le quai de Kervallon est restauré en 2017.

Depuis novembre 2018, l’association GERFAUT 29 (Groupe d’étude et de recherche des fortifications de l’Atlantique et des unités de terrain) est affectataire du bunker de type 128. Après l’avoir vidé, nettoyé et réhabilité dans un état proche de celui de 1943-1944, l’association l'a ouvert au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

-

Période(s)

- Principale : 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle

- Secondaire : 1er quart 21e siècle

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Riou sieur de Kerhalet ou Kerhallet Jean-Françoispersonnage célèbre attribution par travaux historiquesRiou sieur de Kerhalet ou Kerhallet Jean-FrançoisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

Le site de Kervallon

Ensemble bâti et non bâti composé de murs et terrasses témoignant des anciens jardins de la "bastide de Kervallon", d’un quai et d’une cale sur la Penfeld, de plusieurs bâtiments à l’état de vestiges : grande demeure surnommée "Maison du corsaire" (ex. "bastide Vassal", Tremblay puis Riou-Kerhallet) et débit de boissons ("La descente de Kervallon").

Dans le vallon

Route principale (tronçon de la route de Kervallon) et allée secondaire descendant vers la Penfeld.

Au nord de la route, murs de soutènement des terrasses des jardins en moellon de gneiss.

Des jardins familiaux collectifs - vingt-et-une parcelles - ont pris place dans l'ancien parc de la "bastide de Kervallon".

Débit de boisson (à l’état de vestiges) : édifice de plan rectangulaire orienté vers la route construit en moellon enduit, couverture en zinc à toit brisé en croupe disparue. En façade principale, peinture murale "La descente de Kervallon" faisant devanture.

Au sud de la route, à l’orée du bois, face aux jardins familiaux collectifs, bunker - abri à personnel en béton armé de type 127 (...et un deuxième bunker - abri à personnel en béton armé de type 127 ?). Dans le parc de Kervallon, bunker en béton armé dit Tobrouk de type Vf 61a pour mortier.

Plus haut, dans le bois de Kervallon vers Quéliverzan, petit cuve à canon ou mitrailleuse avec masque bétonné, bunker individuel d'observation et de mitrailleuse en béton armé dit Tobrouk de type Vf 58c, réseau de tranchées et niches bétonnées pour le stockage des munitions.

Le long de la Penfeld

Quai et cale en moellon de gneiss.

Contre la micro-falaise, au sud de la demeure dite "Maison du corsaire", mur de soutènement en moellon et porte monumentale en arc plein cintre en pierre de taille appartenant vraisemblablement au jardin de la demeure.

Dans la micro-falaise, espace troglodytique voûté abritant une triple auge en brique (espace à usage d'étable ou de soues à cochon ?).

A proximité immédiate de la demeure dite "Maison du corsaire", bunker – abri à personnel de type 128 à deux entrées. Portes intérieures blindées et étanches en place.

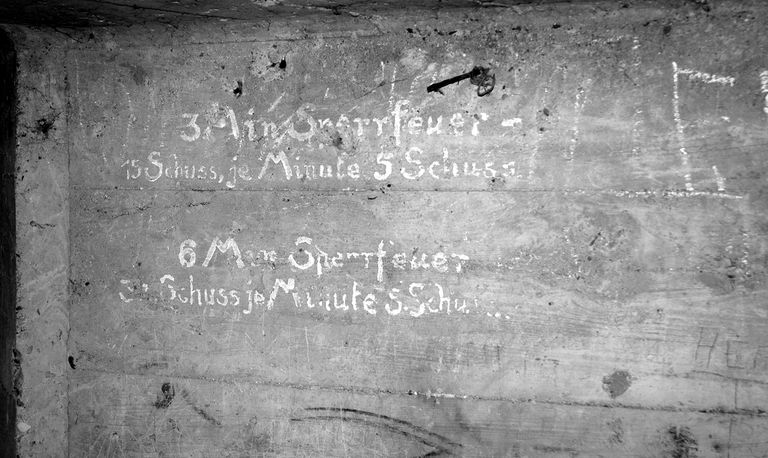

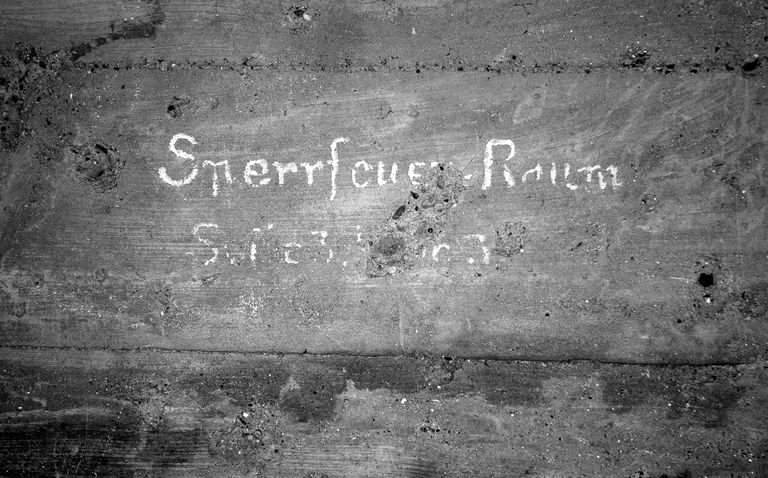

A l’extrémité nord du quai, cuve de plan octogonal pour canon de 5 cm sous masque en béton armé de type 1694. Autour de la cuve à canon sont visibles six niches à munitions et sur les murs intérieurs latéraux, des marquages de tir (état en 2005).

Demeure dite "Maison du corsaire" (description avant incendie)

Orientée vers le nord-est et la Penfeld, demeure dite "Maison du corsaire" (à l'origine, élévation à dix-sept travées) :

- A l’extrémité sud, bâtiment A : édifice de plan rectangulaire orienté vers la Penfeld, construit en moellon à l’exception des entourages d’ouverture en granite (?), enduit ciment partiel. Elévation ordonnancée à quatre travées, légèrement en saillie par rapport au bâtiment B. Fenêtres à linteau en arc surbaissé y compris en pignon sud. Sous-sol (en moellon apparent), rez-de-chaussée surélevé, étage et combles. Toit à deux pans en ardoise à pignon couvert. Deux larges souches de cheminée en moellon.

- Contre la façade postérieure du bâtiment A, bâtiment en retour d’équerre vers le sud-ouest délimitant une cour. Toit en appentis.

- En alignement du bâtiment A, bâtiment B : édifice de plan rectangulaire à élévation ordonnancée à neuf travées vers la Penfeld (cinq travées à l’arrière). Rez-de-chaussée, étage et combles avec trois lucarnes pendantes. Au rez-de-chaussée, ouvertures remaniées. Au premier étage, fenêtres à linteau en arc surbaissé. Toit à deux pans.

- En alignement des bâtiments A et B, emplacement du bâtiment C. D'après le plan-relief et des photographies anciennes, ce bâtiment était à quatre travées avec couverture à deux pans en ardoise couronnée de deux lucarnes (sa composition était symétrique au bâtiment A, il était de même légèrement en saillie).

- Contre la façade postérieure du bâtiment C disparu, emplacement du bâtiment D en retour d’équerre vers le sud-ouest avec toit en appentis. En l'état, vestiges du pignon en moellon ; au premier étage, cheminée.

-

Murs

- gneiss moellon

- granite moellon

- pierre de taille

-

État de conservationdésaffecté, mauvais état, inégal suivant les parties

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public intercommunal, Brest Métropole.

-

Intérêt de l'œuvreà signaler, maison d'homme célèbre, vestiges de guerre, intérêt botanique

-

Éléments remarquablescale, quai, demeure, porte, blockhaus, ensemble fortifié, secteur urbain

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Bibliographie

-

Université de Bretagne Occidentale. "Atlas du site de Kervallon". 1993, 12 p.

-

Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Bibliothèque Yves Le Gallo (Brest)

LENNON, Alexandra. "Kervallon au temps des Riou-Kerhallet : La cité corsaire (1788-1835)". Mémoire de Master 1 : Cultures et Sociétés Histoire, Université de Bretagne Occidentale, UFR Lettres et Sciences Humaines, Brest, 2009, 62 p.

-

Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Bibliothèque Yves Le Gallo (Brest)

LAOT, Annaïck. "Étude chronologique des différentes fonctions du site brestois de Kervallon, de 1835 à nos jours". Mémoire de Master 1, Histoire - Cultures et Sociétés, Université de Bretagne Occidentale, Brest, 2009, 62 p.

-

Brest Métropole- Département Urbanisme. "Maison "Gélébart" à Kervallon". 2002, 12 p.

-

BARON, Bruno. "Élites, pouvoirs et vie municipale à Brest, 1750-1820". Université de Bretagne Occidentale - Brest, thèse de doctorat. 2012.

p. 257 ; p. 536 ; p. 540 ; p. 820-822 -

QUELEN, Antoine. "Kervallon et les rives de la Penfeld. Rencontres entre terre et mer au creux de la ville de Brest". Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage, mémoire de fin d'études, 2012.

-

Brest Métropole - école nationale supérieure d'architecture de Nantes (ENSA Nantes). La Penfeld, utopie métropolitaine. 2018.

Périodiques

-

HENWOOD, Annie. "La Bastide de Kervallon à Brest". Les Cahiers de l'Iroise, n° 183, 1999.

p. 26-30 -

Association GERFAUT 29. "Le bunker de Kervallon". Mémoires de la Seconde Guerre mondiale 1940-1941. Société d'études de Brest et du Leon, Les Cahiers de l'Iroise, n° 235, 2020.

Lien web

- Kervallon sur le plan-relief de Brest réalisé entre 1807 et 1811 (https://www.brest-bellevue.net)

- Cadastre parcellaire de Saint-Pierre de Quilbignon, section B dite de Kervallon, deuxième feuille, 1ère moitié 19e siècle

- Dessin anonyme montrant Kervallon vers 1855, Musée départemental breton à Quimper (référence : 2021.1.4.)

- Carte postale de Kervallon : vue générale

- L'hopital-dépot de Kervallon, photographie, vers 1914-1918 : vue générale des bâtiments

- L'hôpital-dépot de Kervallon, vers 1914-1918

- Carte postale de Kervallon vers 1914-1918 : alignement de bâtiments de la marine servant d'hôpital dépot, sur les quai une grue. La maison dite du Corsaire est visible à l'extrémité

- Carte postale de Kervallon, vers 1920 ?

- Carte postale de Kervallon, vers 1920 : on distingue notamment le débit de boisson "La descente de Kervallon". En arrière-plan, l'arrière-garde de l'arsenal et les fortifications

- La maison dite du Corsaire en 1989

- Kervallon à Brest par Olier Le Bris, 2016

- A comme Arrière-garde sur Wiki Brest

- Porte de l’Arrière Garde (https://www.brest-bellevue.net)

- Kervallon - Brest Rive Droite, page de l'association la Maloïne

- Généalogie et biographie de Jean François Riou-Kerhallet (1746-1827) sur Geneanet

- La maison du Corsaire (https://www.brest-bellevue.net)

- "Le corsaire de Kervallon : une sacrée épopée", Le Télégramme, 17/11/2000

- "A propos de l'ancienne tannerie de Kervallon", Le Télégramme, 3/10/2002

- "Kervallon. Expulsés de la maison du corsaire", Le Télégramme, 11/10/2007

- "Kervallon : la normalité rattrape la maison du Corsaire", Le Télégramme, 11/10/2007

- "Brest. Une vieille bâtisse dévorée par les flammes", Le Télégramme, 9/12/2007

- "Conférence de Mémoire de Saint-Pierre sur Kervallon", Le Télégramme, 22/01/2008

- "Kervallon. Sécurisation de la maison du Corsaire", Le Télégramme, 18/03/2009

- "Travaux. Restauration des quais de Kervallon", Le Télégramme, 22/10/2017

- "EN IMAGES. Des passionnés d’histoire nettoient le bunker de Kervallon", Ouest-France, 17/11/2018

- "Kervallon. Le bunker ouvert et nettoyé par les bénévoles de Gerfaut 29", Le Télégramme, 22/11/2018

- La Penfeld, utopie métropolitaine, 2018 (partie 1) (PDF, 51.22 Mo)

- La Penfeld, utopie métropolitaine, 2018 (partie 2) (PDF, 45.29 Mo)

- La Penfeld, utopie métropolitaine, 2018 (partie 3) (PDF, 32.02 Mo)

- Brest Penfeld. Une vingtaine de projets pour redonner un appétit de ville. "Quand la Maison du Corsaire raconte l’écosystème de la Penfeld"

- Bunker - abri de type 128 de Kervallon : extrait du blog de Ludovic Le Bras alias "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook (novembre 2018)

- Bunker - abri de type 128 de Kervallon : extrait du blog de Ludovic Le Bras alias "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook (novembre 2018)

- Bunker - abri de type 128 de Kervallon : extrait du blog de Ludovic Le Bras alias "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook (novembre 2018)

- Réseau de tranchées, poste d’observation et de mitrailleuse dit Tobruk-Stand et bunker - abri de type 127 de Kervallon : extrait du blog de Ludovic Le Bras alias "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook (novembre 2018)

- Réseau de tranchées, poste d’observation et de mitrailleuse dit Tobruk-Stand et bunker - abri remblayé : extrait du blog de Ludovic Le Bras alias "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook (novembre 2018)

- Citerne à eau de Kervallon : extrait du blog de Ludovic Le Bras alias "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook (décembre 2018)

- Cuve de type 1694 pour canon de 5 cm sous masque de Kervallon : extrait du blog de Ludovic Le Bras alias "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook (décembre 2018)

- Réseau de tranchées de Kervallon : extrait du blog de Ludovic Le Bras alias "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook (avril 2020)

- "Un parcours immersif dans le blockhaus de Kervallon", Le Télégramme, 21/09/2020

Annexes

-

"Histoire de la ville et du port de Brest", 1865, volume 2 de Prosper Levot, extrait p. 335-336

-

"Des corsaires à Kervallon" par P. Floc'h, L´écho de Saint-Pierre Quilbignon, n° 44, juin 1992

-

"La saga des Riou-Kerhalet" par M. Baron, L´écho de Saint-Pierre Quilbignon, n° 166, octobre 2004

-

"Histoires de Kervallon" par Jean-Luc Coat, L'écho de Saint-Pierre, n° 310, février 2019

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Arsenal (Brest)

Lieu-dit : Enceinte de l'Arsenal

Fortification d'agglomération : front bastionné, Quéliverzan (Brest)

Adresse : Quéliverzan

Portes dites portes de l'Arrière-garde et de Quéliverzan aujourd'hui "Porte de l'Arrière Garde", Arsenal (Brest)

Lieu-dit : Arsenal

Adresse : porte de L'Arrière-garde

Rives et quais de la Penfeld (Brest)

Lieu-dit : Penfeld

Adresse :

Rue Saint-Malo (Brest)

Adresse : rue Saint-Malo

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.