Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne Nord

-

Commune

Douarnenez

-

Lieu-dit

Île Tristan

-

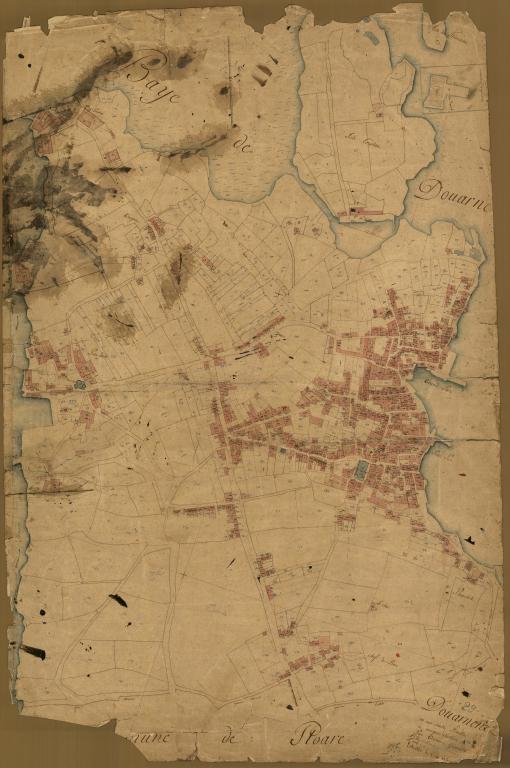

Cadastre

BY

1

corps de garde ;

BY

2

batterie de côte ;

BY

3

corps de garde crénelé

-

Dénominationsensemble fortifié

-

AppellationsBatterie de l'île Tristan

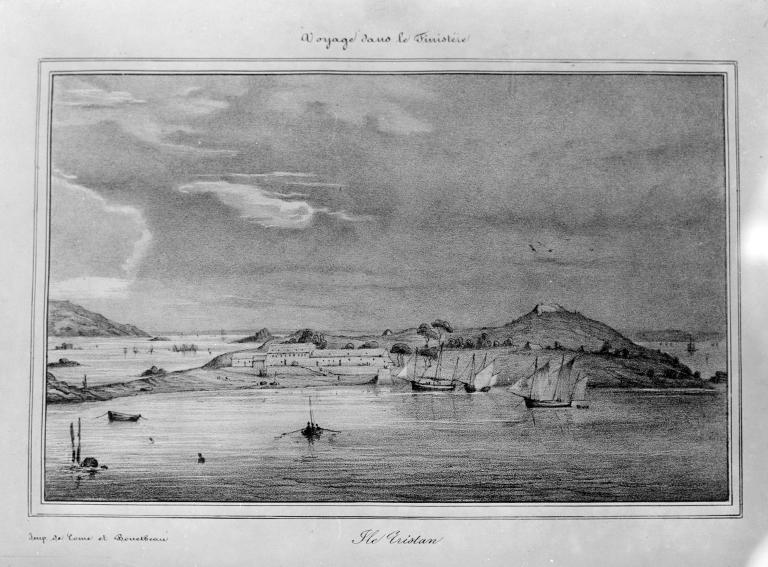

L’Île Tristan à Douarnenez abrite des héritages militaires remarquables : corps de garde datable de la fin du 17e siècle, batterie de côte et corps de garde crénelé de la seconde moitié du 19e siècle et au moins quatre bunkers construits lors de la Seconde guerre mondiale. Depuis 1995, l’île appartient au Conservatoire du littoral (elle a été acquise auprès de la famille du poète Jean Richepin). Sa gestion est confiée à la commune de Douarnenez. La commune de Douarnenez doit son nom à l’Île Tristan : Douar an enez, littéralement, la terre de l’île.

D’autres héritages maritimes sont présents sur l’île, témoins de son passé industriel et balnéaire : un quai, trois cales (dont l’une avec les vestiges d’une voie étroite de chemin de fer), des ateliers de salaison devenue "la conserverie" (fondés par Gustave Le Guillou de Penanros, notaire, entrepreneur puis maire de Douarnenez), des fours, un phare, une maison de notable, un bâtiment baptisé Kerjacqueline également appelé "la maison du passeur", une chapelle (dite Chapelle des Aviateurs), un jardin exotique, un verger...

L’antenne Sud du Parc naturel marin d’Iroise est installée sur l’Île Tristan.

L’Île Tristan est ouverte au public selon les coefficients de marée.

Située au fond de la Baie de Douarnenez, à l’entrée du Port-Rhu (littéralement, port rouge), l’Île Tristan, dotée d’eau douce, est habitée dès la Préhistoire. Un prieuré de l’abbaye bénédictine de Marmoutier y est implanté au 12e siècle. L’île Tristan cesse d'être un bien ecclésiastique avant la Révolution française.

C’est également une position stratégique depuis des périodes très reculées - présence d’un retranchement en terre faisant oppidum - et des fortifications aménagées dès le 14e siècle pendant la Guerre de Succession de Bretagne.

A la fin du 16e siècle, dans le cadre des Guerres de la Ligue, l’Île Tristan est également occupée par le chef de guerre Guy Éder de La Fontenelle et ses hommes. Jacques II de Névet occupe ensuite les fortifications (relevées) au début du 17e siècle. Son armement comprenait dix-neuf canons, huit arquebuses à mèche, un grand mousquet et cinquante mousquets ordinaires... Les fortifications sont finalement démantelées en 1619 contre compensation financières. L’île est ensuite de nouveau fortifiée par Emmanuel-Philibert de La Béraudière, gouverneur de Concarneau. Ces fortifications sont démantelées à partir de 1625.

A la fin du 17e siècle (vers 1694), dans le contexte de la Guerre de Ligue d’Augsbourg, alors que la menace d'un débarquement pèse sur la ville-arsenal de Brest et dans les ports bretons, une batterie de côte est construite sur l’Île Tristan (avec corps de garde, magasin à poudre et guérite) afin de surveiller et défendre le port de Douarnenez.

D'après l'Atlas des côtes de France 1818-1848, la batterie de côte est armée de 4 canons de 24 livres de balle sur affût de côte.

Le cadastre parcellaire de 1829 figure une batterie de côte, un corps de garde, un magasin à poudre et une guérite (apparaissant lavés de bleu).

La commission des côtes de 1841 recommande l'armement de la batterie par 5 canons de 30 livres de balle et obusiers de 22 cm en fer. Classée en 3ème degré d'importance dans l'Atlas de 1858 de mise en état de défense des côtes de l'Empire Français, la batterie - agrandie et modernisée - est armée de 3 canons de 30 livres de balle et 2 obusiers de 22 cm. Un corps de garde crénelé n° 3, renforcé pour 20 soldats, est construit en 1861-1862.

Dans le projet d'instruction pour la révision à faire de l'armement du littoral et selon les délibérations de la commission de défense des côtes du 7 février 1870, le site de l’Île Tristan participe toujours à la défense du port de Douarnenez avec :

- en armement transitoire antérieur à 1870 : 3 obusiers de 22 cm lisses.

- en armement transitoire proposé en 1870 : 3 obusiers de 22 cm rayés et frettés.

La batterie de côte et son corps de garde crénelé sont déclassés en 1889 : le corps de garde est transformé en logement de gardien de phare (le phare est allumé en 1857).

Une cuve maçonnée (4 m de diamètre environ) a été aménagée sur le parapet de la batterie d'artillerie : il pourrait s'agir d'une batterie de semonce ou d'un poste de défense contre les sous-main (PDCSM) aménagé durant la Guerre 1914-1918.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, l’Île Tristan est intégrée au Mur de l’Atlantique. Ce "nid de défense" (Widerstandsnest), numéroté "Qu 8" appartenait au groupe défensif côtier de Douarnenez (Küsten-Verteidigungs-Gruppe, abrégé "KVGr"), sous-groupe de Douarnenez. Plusieurs bunkers ont été construits : un abri de type 621 pour deux groupes de combat (construction permanente en béton, Ständig, en abrégé "St") et trois casemates armées de canon antichar de 5 cm (constructions semi-permanentes en béton, Verstärkt Feldmaßig, abrégé "Vf"). La batterie de côte est utilisée comme parapet défensif. Cette position d’infanterie avait pour objectif la défense de l’entrée du port de Douarnenez contre un débarquement.

Les fortifications sont abandonnées après-guerre.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle, 18e siècle, 3e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle

D’une superficie de 6,34 ha, l’Île Tristan - accessible à marée basse à pied et à marée haute par bateau - abrite un corps de garde (BY 1), une batterie de côte (BY 2), un corps de garde crénelé (BY 3) et au moins quatre bunkers qui sont non cadastrés (un abri à personnel et trois casemates abritant chacune une pièce d’artillerie).

Le mur de genouillère de la batterie de côte est construit en pierre de taille de granite. Plusieurs "dés en maçonnerie" en granite, destinés à supporter les affûts de côte à châssis pivotant, sont visibles en arrière de la batterie (déplacés).

Les baies du corps de garde crénelé ont été élargies en porte ou en fenêtre faisant disparaître des créneaux de fusillade du rez-de-chaussée.

-

État de conservationbon état, remanié, inégal suivant les parties

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public, Conservatoire du littoral

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

-

Éléments remarquablesensemble fortifié, corps de garde, batterie, blockhaus

-

Sites de protectionsite classé

-

Précisions sur la protection

Site naturel classé depuis 1934.

C’est l’un des plus anciens sites classés en France, au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et pittoresques.

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Bibliothèque Yves Le Gallo (Brest) : M-06920-00

KERNÉVEZ, Patrick. Les fortifications médiévales du Finistère. Mottes, enceintes et châteaux. Rennes : co-édition Institut Culturel de Bretagne - Skol-Uhel ar Vro - Centre Régional d’Archéologie d’Alet, collection Patrimoine archéologique de Bretagne, 1997, 197 p.

p. 75

Périodiques

-

BOURDE DE LA ROGERIE, Henri. "Le prieuré de Saint-Tutuarn ou de l'Île Tristan". Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1905.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.