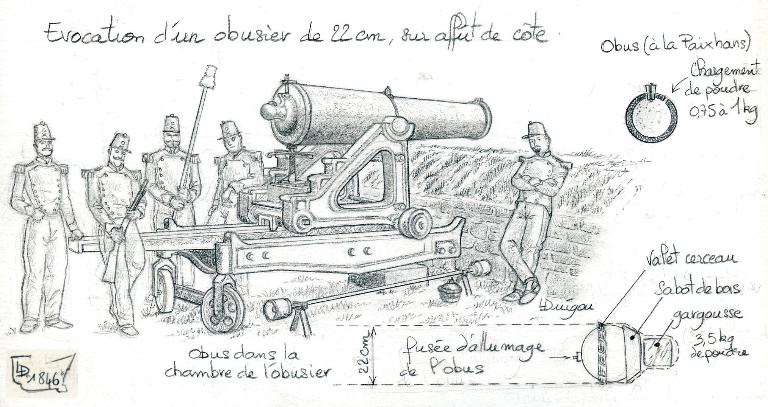

Les marines de guerre n'emploient plus que les plus forts calibres, et la marine à vapeur portera ces redoutables moyens de destruction sur beaucoup de points où la marine à voiles ne pouvait se montrer. Il convient que la défense des côtes puisse opposer des calibres d'une puissance qui ne soit pas inférieure à celle de l'attaque. Toutes les batteries stables tirant à la mer seront donc armées en obusiers de 22c, en canons de 30 ou de 36 et en mortiers de 32c, et il n'y aura pour chaque calibre sur les côtes qu'un seul modèle de bouche à feu.

[...]

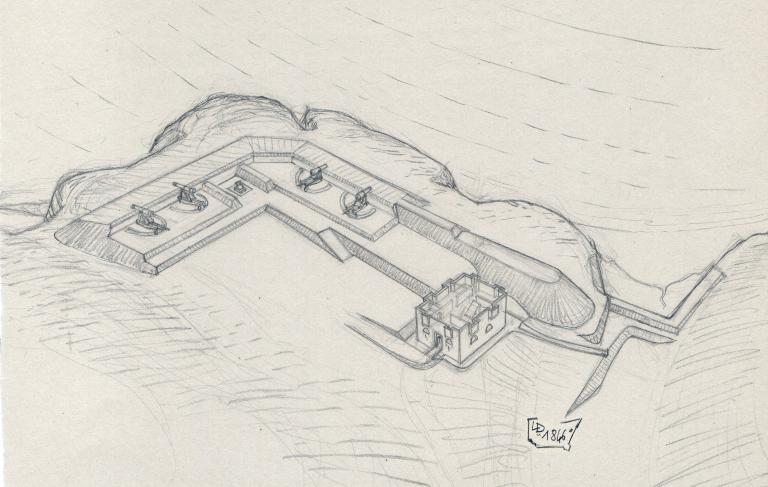

L'armement minimum des batteries de côte est fixé, en général, à quatre pièces ; la limite maximum, quoique indéterminée, dépassera rarement douze pièces. Des batteries de moins de quatre pièces en rendraient pas des services proportionnés à leur dépense d'établissement. Cependant, par exception, de petits mouillages, utiles au cabotage qui y trouve un refuge contre les insultes des corsaires ou contre les poursuites des bâtiments légers de l'ennemi, peuvent n'être défendus que par trois bouches à feu.

On associera dans la même batterie et en nombre égal, autant que possible, les canons de 30 et les obusiers de 22c. Une exception pourra être faite pour une batterie placée en 2e ou en 3e ligne, et chargée de défendre l'intérieur d'une rade importante, l'entrée d'un port militaire où l'étendue du champ de tir n'excéderait pas 2000 mètres. On ne la composerait que d'obusiers de 22c.

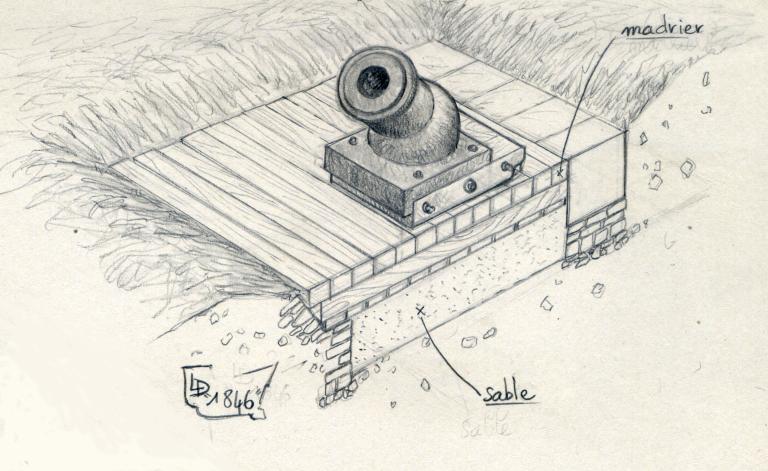

Les mortiers de 32c étant un armement particulier et accidentel, la proportion est indéterminée. Cette bouche à feu, peu maniable, est très-tourmentée dans le tir, et la plate-forme peut être mise hors de service après un petit nombre de coups. La chambre sphérique doit être nettoyée avec précaution.

Le rôle de ces trois pièces dans une batterie de côte peut être, en général, réglé ainsi qu'il suit :

Tirer : 1° le canon de 30 à boulet, aux grandes distances ; 2° aux distances moyennes, l'obus de 22c, puis l'obus de 30 : 3e aux petites distances, la mitraille de l'un et de l'autre ; 4e enfin la bombe de 32 c principalement aux grandes distances, contre les vaisseaux stationnant dans un mouillage.

[...]

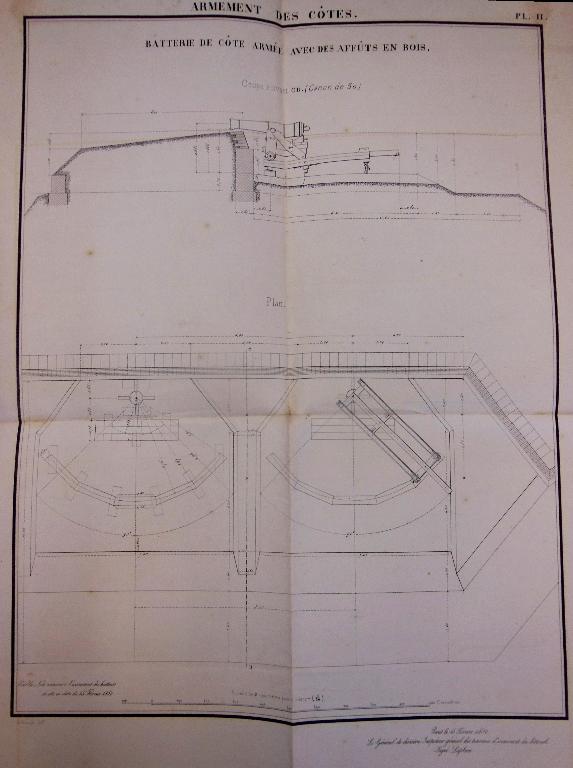

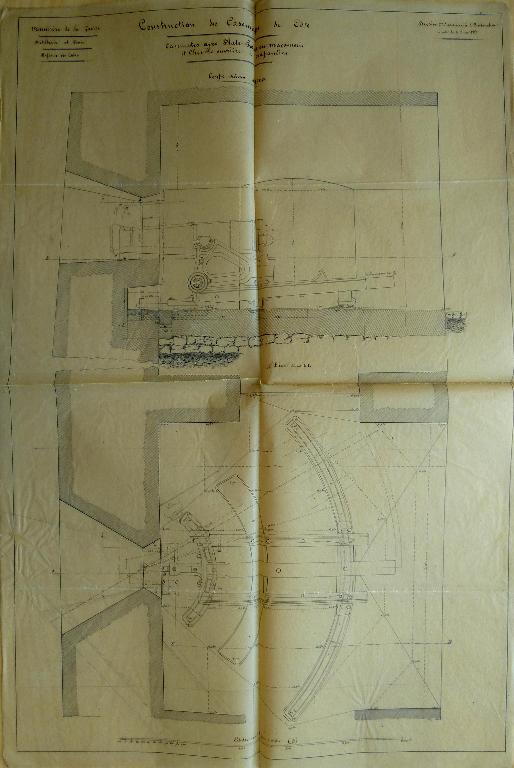

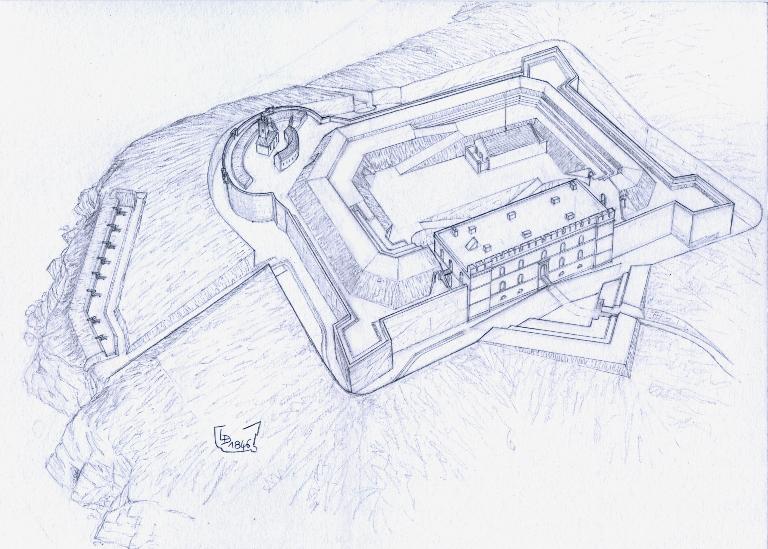

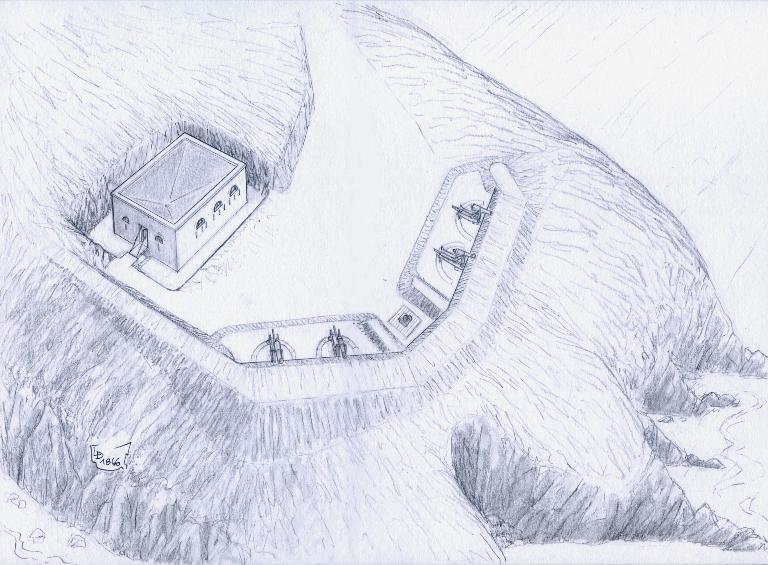

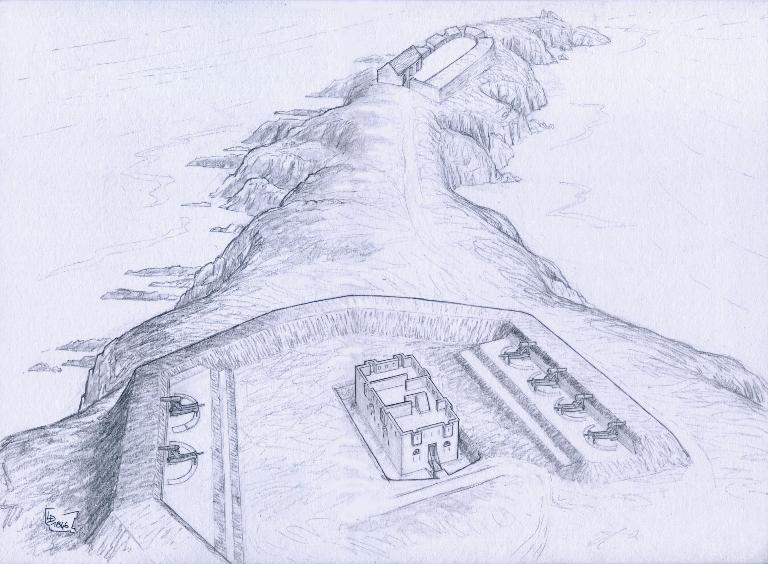

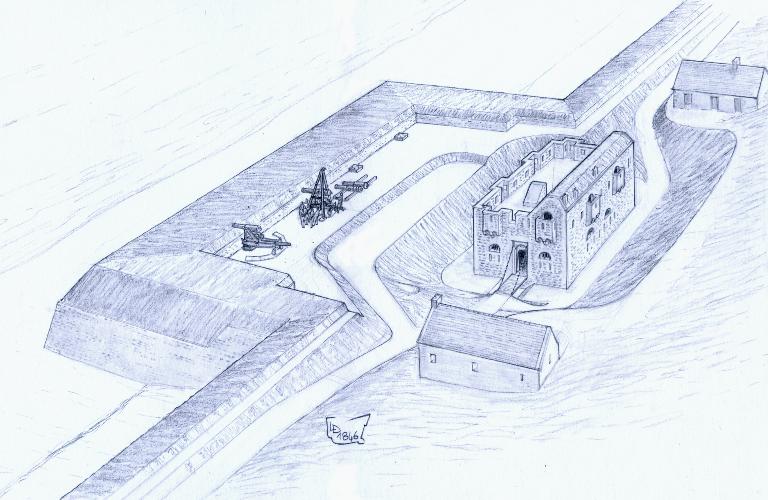

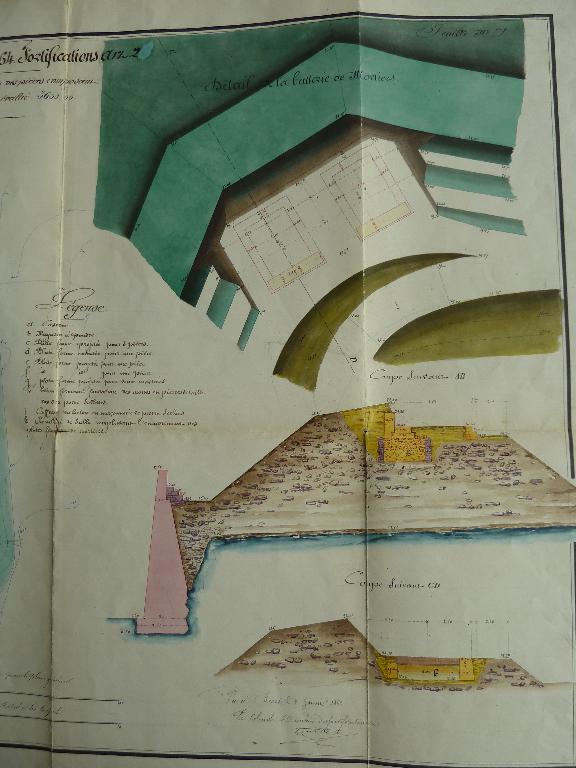

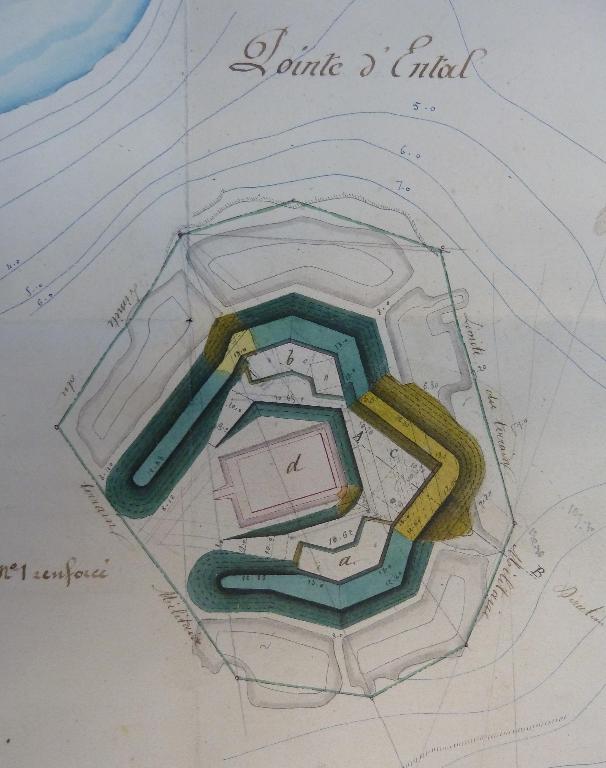

Quant au tracé et au mode de construction d'une batterie de côte, voici les conditions principales auxquelles elle doit satisfaire :

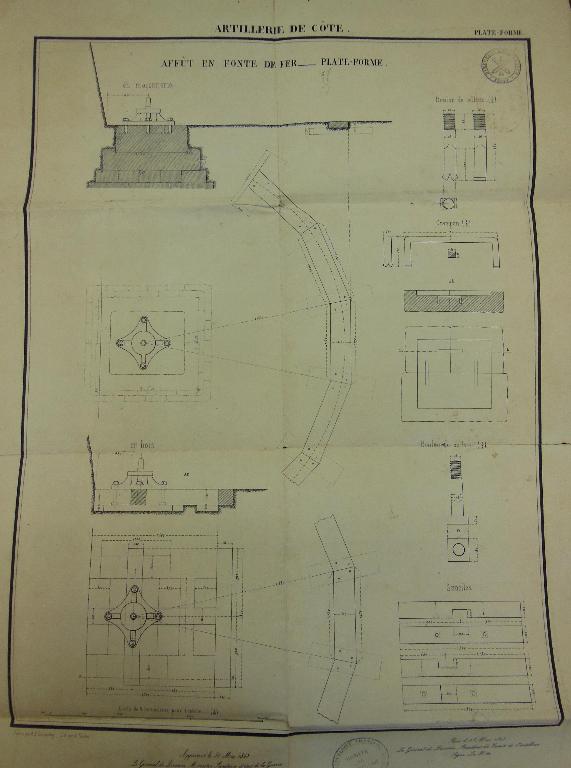

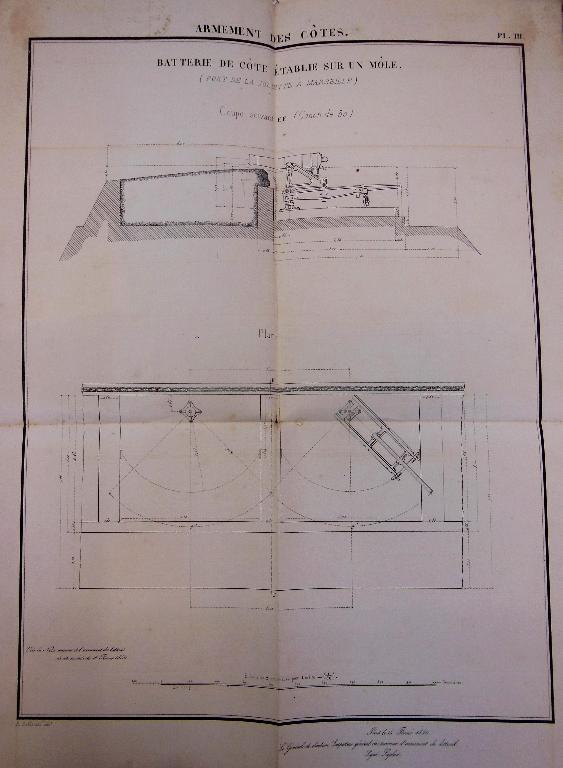

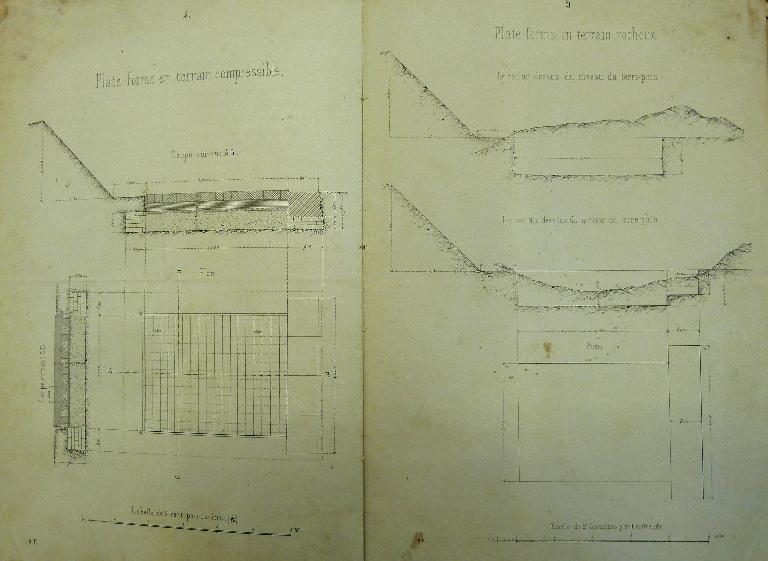

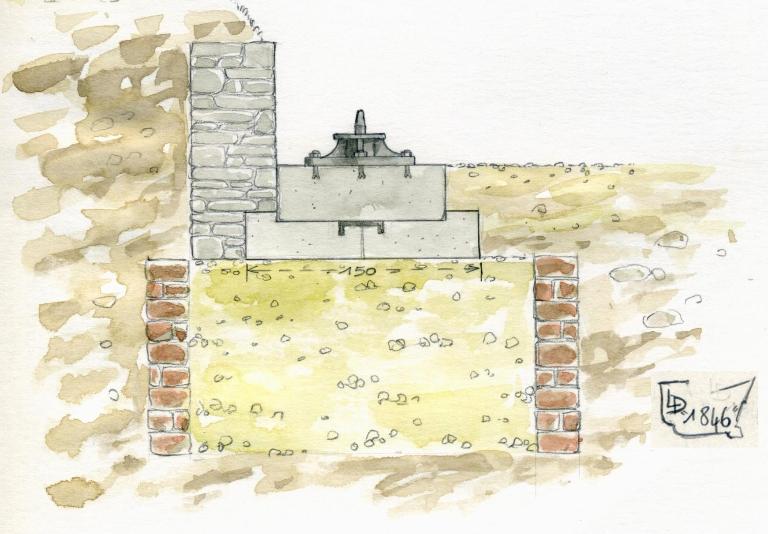

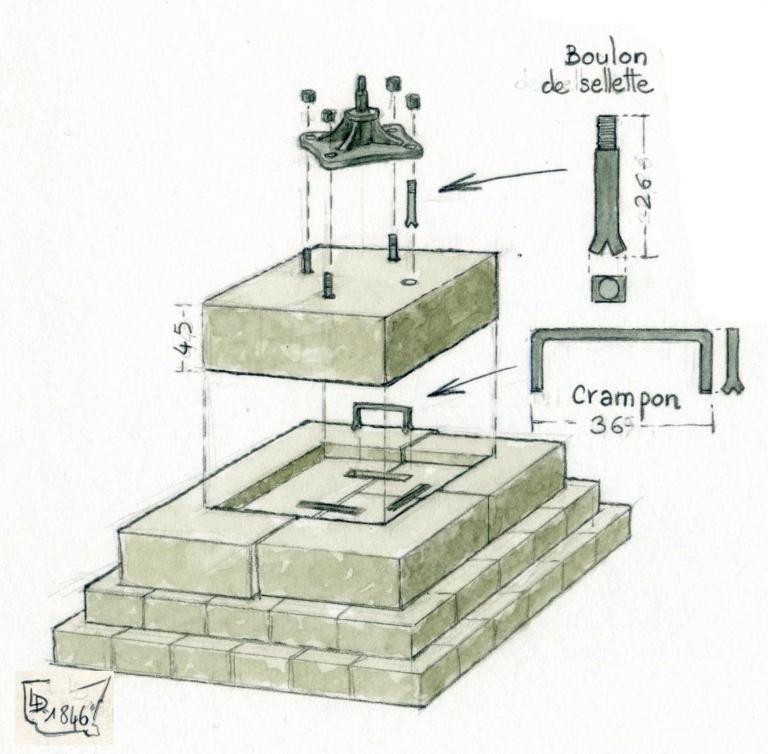

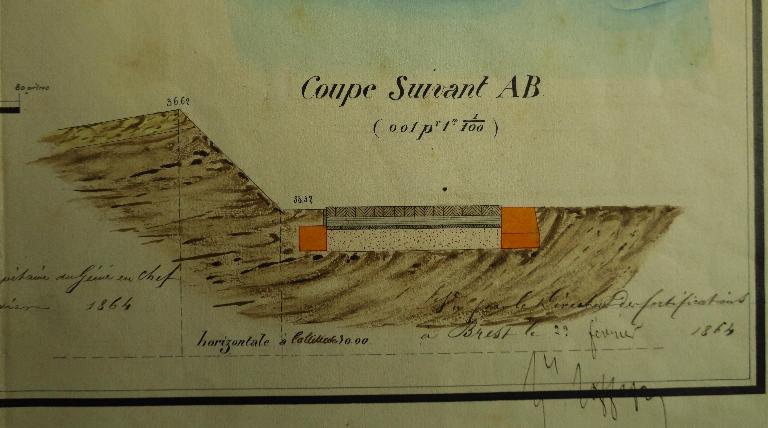

Établir, si l'on peut, le terre-plein sur le sol naturel ; c'est la disposition la plus favorable à la solidité, à la durée et à l'économie.

[...]

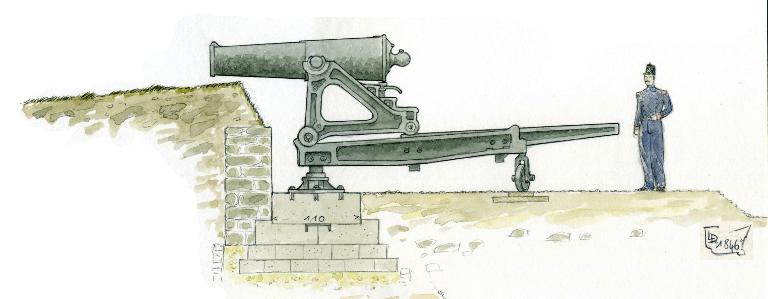

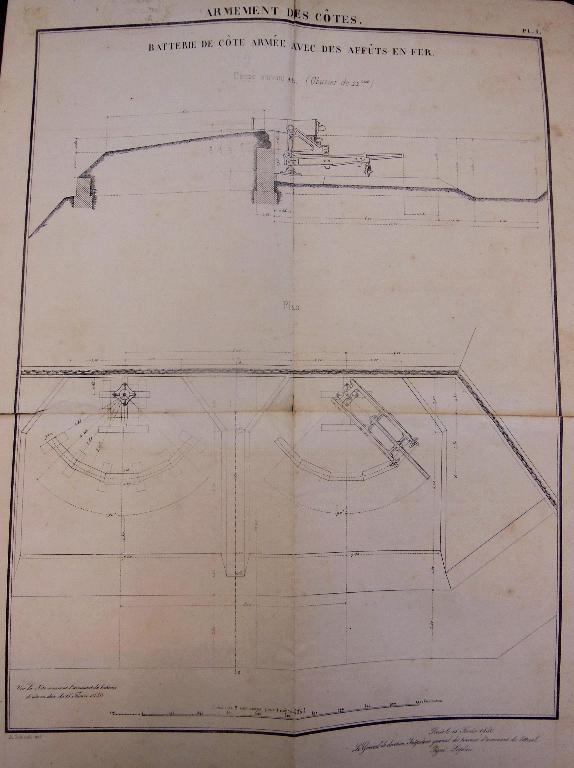

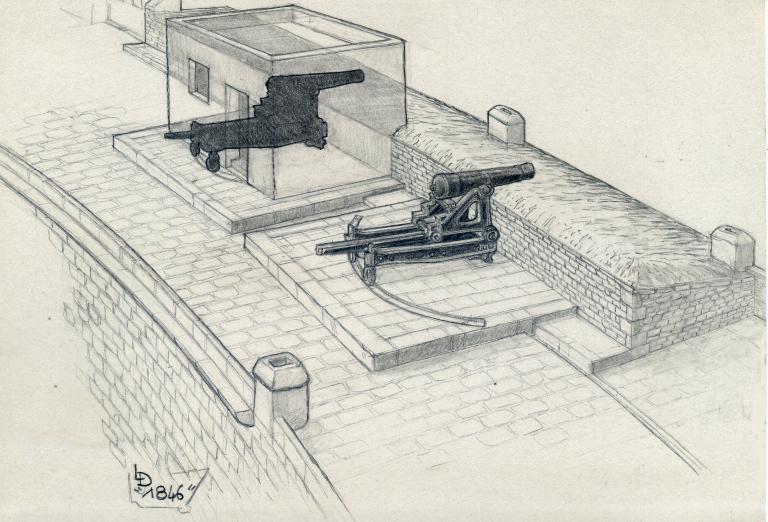

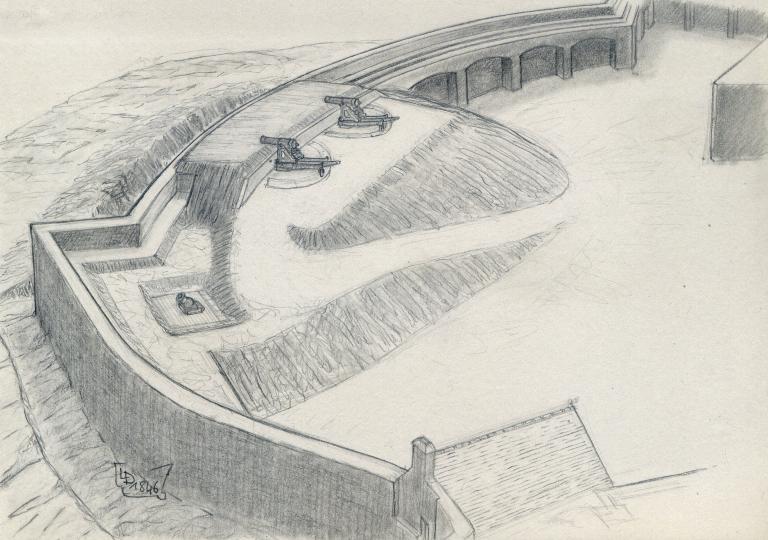

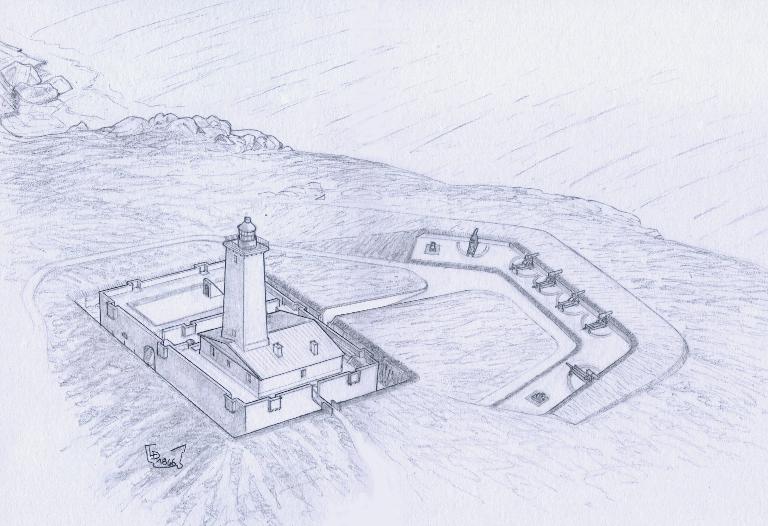

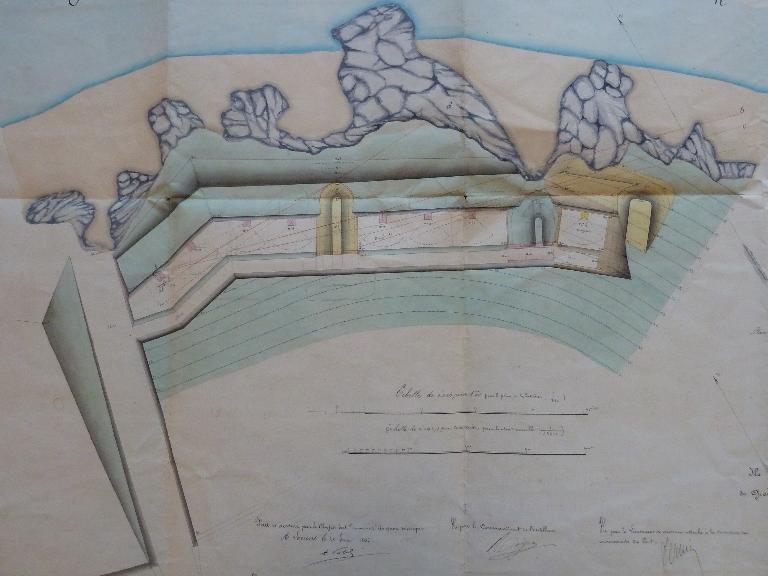

Construire des batteries à barbettes, excepté dans les cas bien rares où le champ de l'embrasure embrasserait toute la zone d'activité des pièces. On doit cherche à compenser le désavantage de leur immobilité de position par la mobilité et l'étendue de leur tir. Dans certains cas, comme dans les rades dont le littoral est bas, protéger les canonniers par des demi-casemates ;

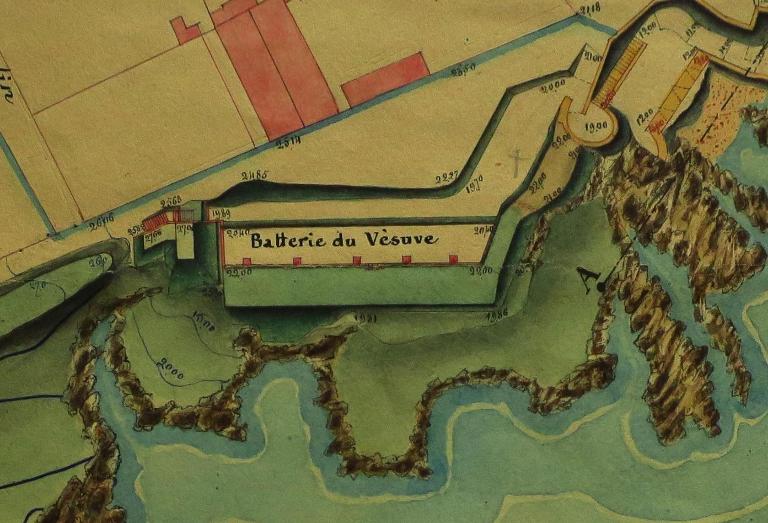

Espacer, autant que possible, les pièces de 7 mètres d'axe en axe, pour pouvoir tirer plus obliquement à l'épaulement, pour diviser davantage les feux de l'ennemi et pour la facilité de la manœuvre d'un matériel lourd. Laisser 3,50 m à chaque demi-merlon des extrémités. Si un épaulement en retour est nécessaire, en déterminer le tracé et le relief par la condition de défiler le terre-plein des points dangereux, et notamment des feux d'écharpe par lesquels les vaisseaux ennemis préludent d'ordinaire ; pour cela, maintenir la crête supérieure en retour, comme celle de toute traverse, dans le plan de défilement.

Faire l'extérieur de l'épaulement, jusqu'à 1 mètre au moins de profondeur, en terres franches et tenaces, passées à la claie, en réservant les mélanges de gravier, s'il y en a, pour le milieu du coffre.

[...]

A moins d'urgence, comme il arrive souvent sur les môles, digues, musoirs, forts à la mer, tours élevées, etc., proscrire les batteries dont les parapets seraient entièrement en maçonnerie ou sur des rochers. Un seul boulet qui frappe un parapet en pierre ou le roc, peut faire autant de mal aux défenseurs que plusieurs projectiles lancés à la fois.

Recouvrir d'une couche suffisante de sable les quartiers de roches, les galets qui seraient trop à proximité des canonniers.

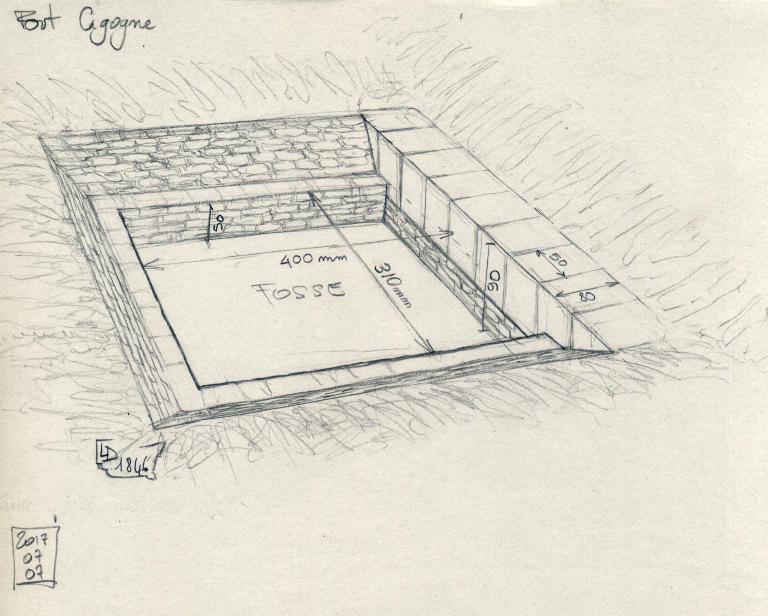

Élever la crête intérieure de 2,50 m ; faire le coffre épais de 6 mètres au moins de crête en crête, le terre-plein large de 8 mètres. Incliner la plongée de telle façon qu'on découvre bien les objets à battre. Le revêtement intérieur en maçonnerie = 1,30 m de hauteur, 0,50 m d'épaisseur au sommet, ainsi que le revêtement des profils des côtés. Inclinaison de ces revêtements = 1/10.

Les traverses occupent un espace précieux, divisent le commandement et la surveillance du chef. Les employer avec réserve. Elles ne sont possibles qu'à la condition de ne point masquer les feux du réduit.

[...]

Faire les communications commodes, à rampes douces, larges pour le passage au moins de deux hommes de front, et, si l'on peur, d'une voiture d'artillerie. Les couvrir, s'il est possible, contre les vues de l'ennemi.

Si la position est très-importante à occuper, consolider le terrain contre la mer par une bonne jetée, et contre les vents par un semis qu'on laisse pousser à l'état de taillis, ou par une estacade dont les claires-voies sont garnies de roseaux, de joncs ou de bruyères et autres plantes que les localités fournissent.

[...]

On évalue à 500 francs par bouche à feu le prix de construction de l'épaulement d'un batterie de côte.

Toute batterie de côte doit posséder un réduit comme un complément indispensable de son organisation.

(Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives du Génie ; Article 12, Avis du Comité : 1 VK 40, Mémoires généraux sur les frontières maritimes, 1802-1852. Ministère de la Guerre, Instruction sur l'armement et la défense des côtes, 30 décembre 1845, p. 14-20)

Historien, président de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".