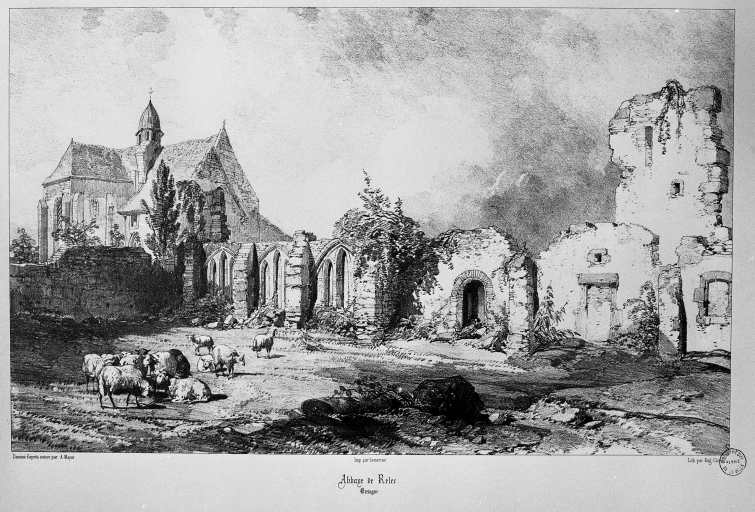

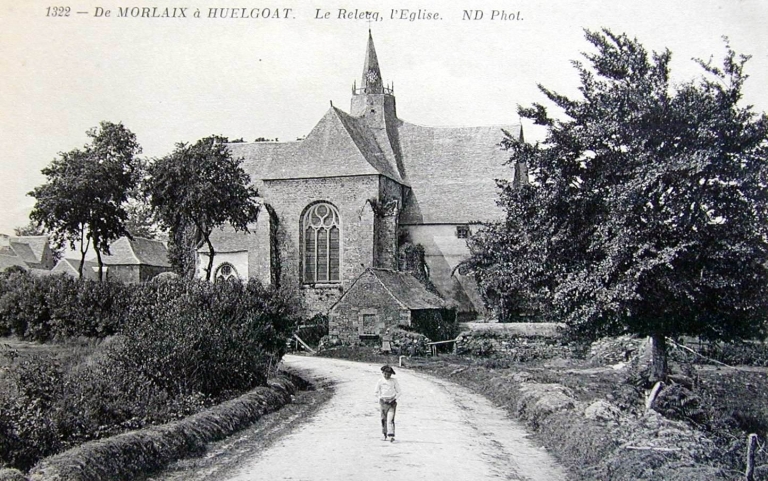

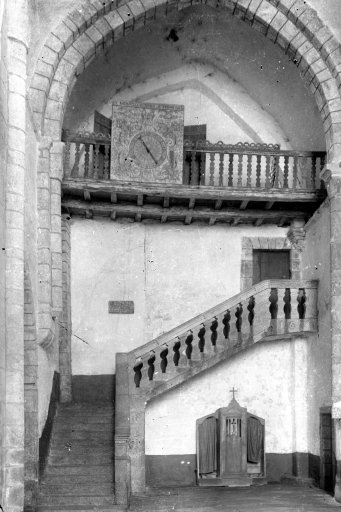

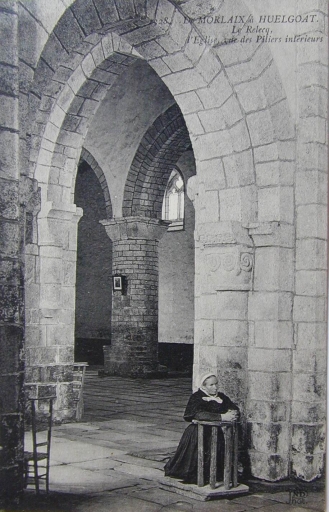

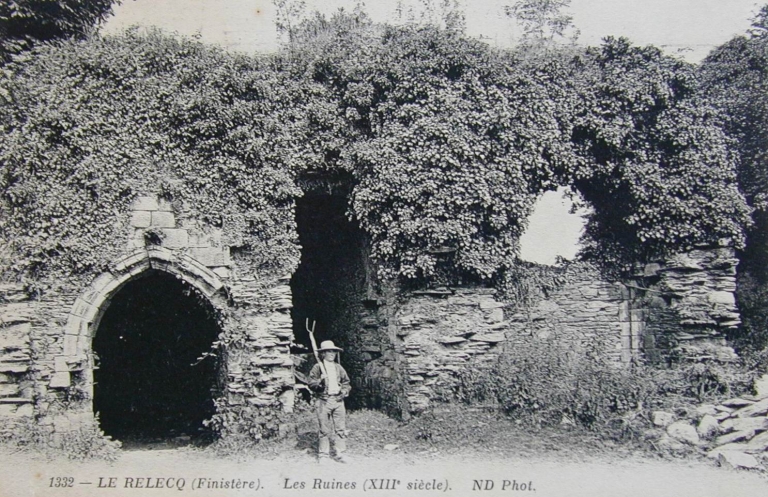

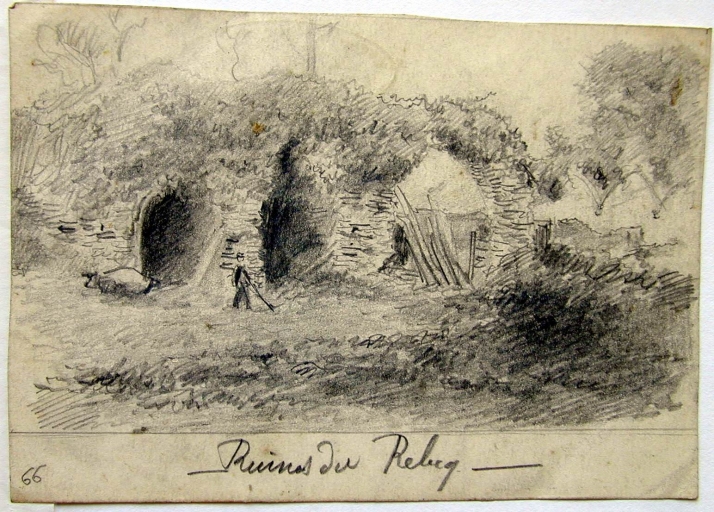

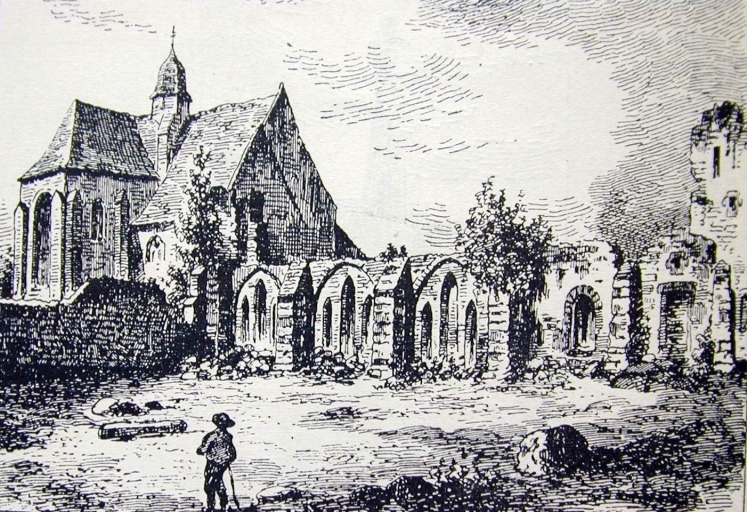

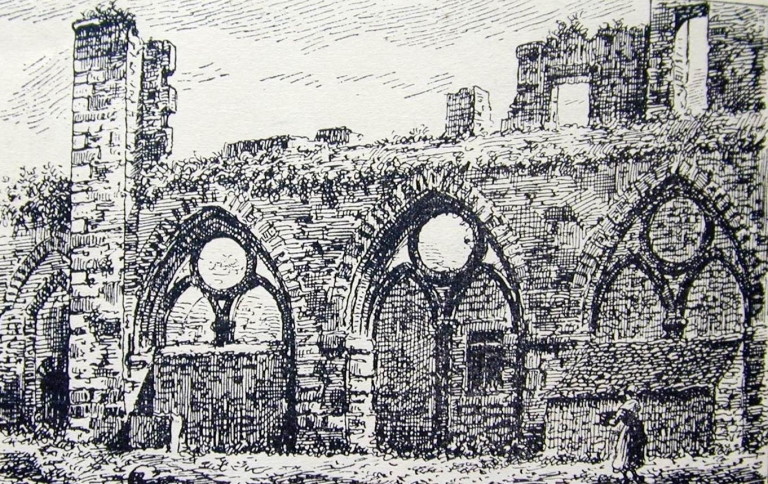

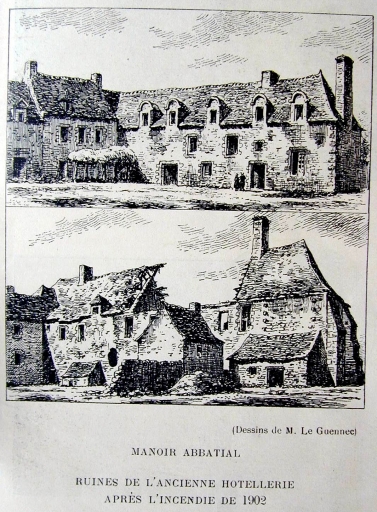

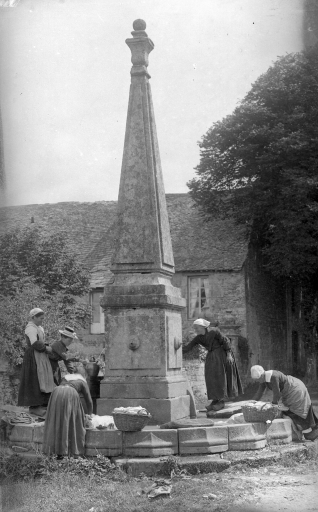

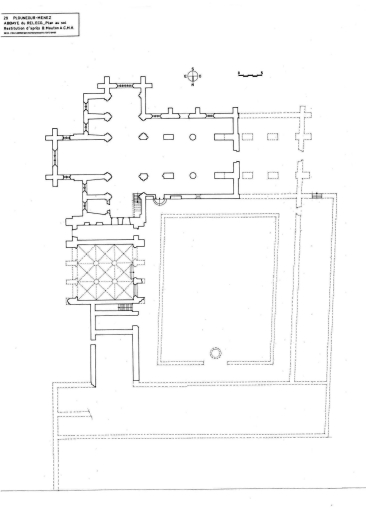

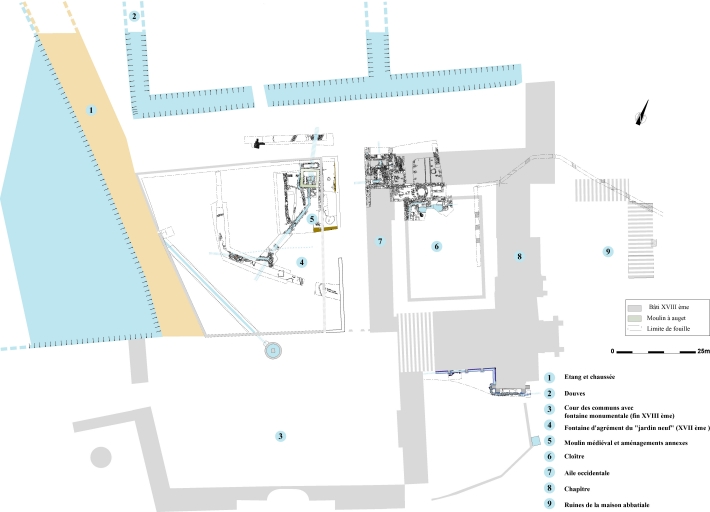

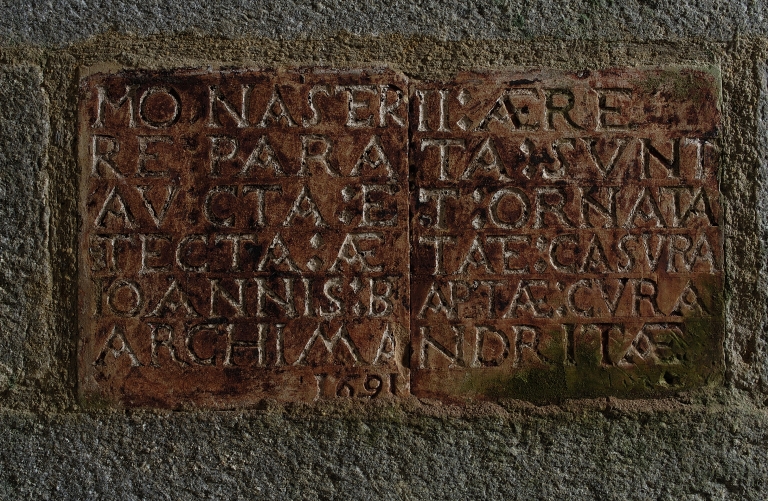

L´abbaye cistercienne est fondée en 1132. De l´ensemble des bâtiments conventuels, seule l´église dédiée à Notre-Dame, la sacristie et quelques vestiges de l'ancienne salle capitulaire subsistent en élévation. L´église conserve des éléments importants du 12e siècle (plan en croix latine, nef centrale séparées des bas-côtés par des arcades et colonnes à chapiteaux portant un décor sculpté géométrique). Les chapelles absidiales ont été modifiées au 13e siècle et percées de nouvelles baies ; l´ancienne salle capitulaire et vraisemblablement le cloître remontaient à cette époque. La pierre sculptée, posée à gauche de la porte ouest, figure, présentée par deux lions, des armoiries qui pourraient être celles de l'abbé Guillaume Poulart mort en 1384. Jusqu'au 14e siècle, le chœur et le transept étaient probablement voûtés en pierre dont une partie, au moins le mur sud du bras sud du transept et peut-être le bas-côté sud, s'effondre. Des modifications notables ont eu lieu sous l´abbatiat de Guillaume Le Golès (ou Goalès, ou Le Goalès de Mézaubran), en charge de l´abbaye entre 1462 et 1472 dont le percement de nouvelles baies dans le bas-côté sud. Chevet, pignon du bras sud et baies sud refaits à la fin du 15e ou au début du 16e siècle. C'est aussi probablement à cette époque que la nef et les collatéraux furent couverts par un toit unique qui entraina comme dans de nombreux cas l'occultation des fenêtres hautes de la nef. Cinq verrières au sud ainsi que la maîtresse-vitre du choeur portaient les armoiries Le Goalès. L´ancienne salle capitulaire abritait sa tombe. L'aménagement hydraulique du site remonte au moins au 16e siècle (étang, chaussée et moulin au nord-ouest). En 1641, un seul moulin à eau est attesté. L'époque de l'aménagement du second étang au sud-ouest n'est pas connu mais il est mentionné dans un procès-verbal de 1774. Entre 1680 et 1694, le prieur de l´abbaye, Jean-Baptiste Moreau, est à l'origine d'importants travaux : dans la partie nord du transept de l´église, il fait supprimer une chapelle afin de mettre en place, en 1691, un escalier monumental en pierre donnant accès au dortoir des moines (une inscription en latin témoigne de ces travaux). A cette époque remonteraient également, selon les archives, la réfection partielle de la charpente, la mise en place de lambris et d´un orgue, la restauration de deux côtés du cloître ruiné, la reconstruction du dortoir et la mise en place d´un escalier entre celui-ci et le cloître, des aménagements intérieurs du réfectoire et du logement abbatial, tout comme la construction des piliers du jardin et d´un « pavillon soutenu par huit piliers de pierre de taille », les adductions d´eau, la mise en place de canalisations et l'érection, en 1682, d'une fontaine (disparue) située dans le jardin d'agrément, à l'emplacement d'anciens communs médiévaux arasés (dont un moulin). En 1713, un incendie détruit, d'après les archives, le logis abbatial du 14e siècle qui abritait une pièce pourvue d'un plafond décoré appelée « chambre dorée ». En 1765, l´église est endommagée par des intempéries. L´ingénieur Jacques François Piou propose, en 1783, un projet de reconstruction suivant un plan circulaire (non réalisé). On conserve l´édifice ancien, amputé, à l´ouest, de deux travées. La façade occidentale est mise en place en 1785 d´après le projet de Piou. A cette époque remontent également la fontaine (avec remploi, en soubassement, d'éléments provenant vraisemblablement de l'ancien cloître) et, surtout, les bâtiments (métairie, communs) entourant la cour à l'ouest et au sud. Un regard couvert (sorte de puits percé à l'aplomb d'une conduite d'eau pour assurer l'entretien de celle-ci), situé au nord-ouest de l'étang, dans le prolongement de la chaussée, porte la date de 1777. En 1786, l'ingénieur Pierre Joachim Besnard et Louis Loarer, architecte à Morlaix, évaluent les réparations à faire dans l´abbaye. L´inventaire dressé en 1790 témoigne de l´aspect des bâtiments, en partie en mauvais état, notamment le cloître. En 1794, l´abbaye est vendue comme Bien National au profit d´André Le Hénaff, commerçant à Morlaix. Après sa remise en état, l´église est restituée au culte. Le colombier figure encore sur le cadastre de 1837. La toiture de l'église est refaite en 1876. Joseph Bigot signale, en 1884, dans une chapelle près du chœur, des traces de peintures murales figurant la Vierge à l'Enfant entourée d'abbés. En 1894, les enduits intérieurs sont supprimés et les lambris du chœur et du transept refaits. C'est sans doute à cette date que les fenêtres hautes de la nef furent redécouvertes et démurées. En 1902, un incendie ravage les anciens bâtiments conventuels connus par des dessins et des photographies ; les ruines disparaissent en 1909. Vers 1911 est bâti un logis au nord-ouest de l'ancien cloître, vraisemblablement à l'emplacement de l'ancien réfectoire disparu, avec remploi d'une pierre provenant de l'ancienne hôtellerie et portant la date de 1693 ainsi que le monogramme M. P. (Moreau prieur). Mutilée, la statue de la Vierge placée sur la corniche de l'élévation ouest de l'église semble provenir d'un calvaire et pourrait être une création de l'atelier du sculpteur Roland Doré actif dans la première moitié du 17e siècle. Propriété du département du Finistère, le site est géré, depuis 2006, par l'Établissement Public de Coopération Culturelle " Chemins du Patrimoine en Finistère ". Des fouilles effectuées entre 2001 et 2006 par le service départemental de l'archéologie (Ronan Pérennec) ont révélé, outre la mise à jour des fondations d'origine dans la partie sud de l'église, l'existence de communs et d'un moulin à eau médiévaux à l'ouest du cloître, de traces de reconstructions tardives à l'intérieur de l'ancien cloître ainsi que plusieurs systèmes complexes de drainages et d'aménagements hydrauliques remontant à diverses périodes.

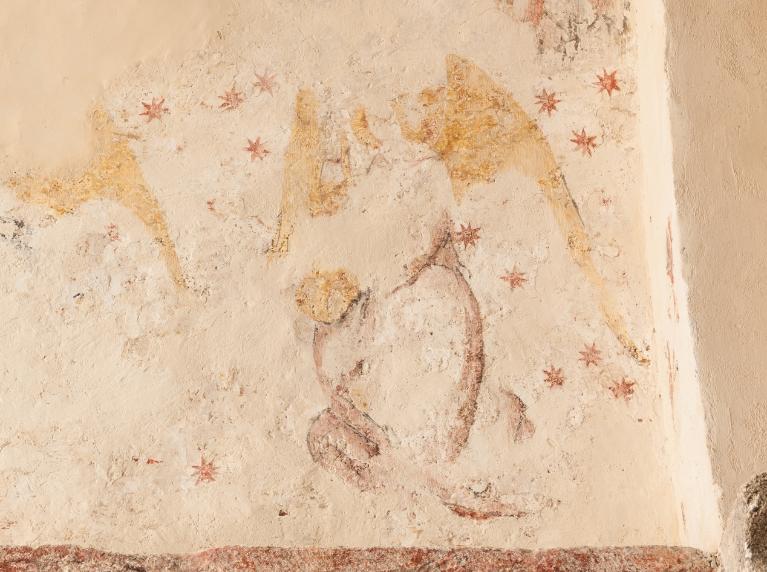

En 2018 une campagne de restauration a permis de redécouvrir des vestiges de décor peint dans deux chapelles du bras sud.