L'enquête de terrain a été réalisée en 2009, en intégrant quelques éléments recueillis en 1974 lors d'un pré-inventaire succint et partiel.

Ce dossier collectif vise deux objectifs : appréhender une "famille" d'édifices représentés en grand nombre et dégager les caractères communs ou spécifiques à cette famille. Reflétant une sélection raisonnée sous forme d'échantillonnage, certains éléments, jugés représentatifs et pas (ou peu) dénaturés, ont été traités en dossiers individuels.

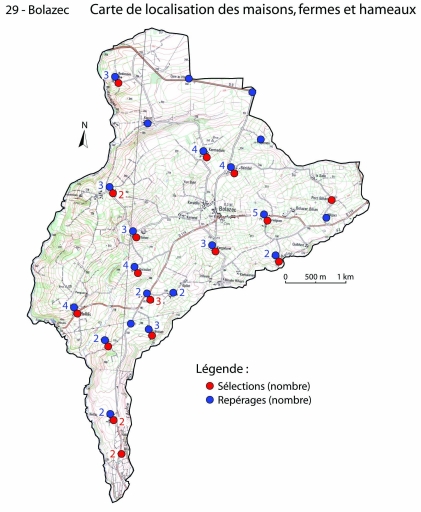

Environ 86 maisons sur un total de 177 immeubles (chiffres INSEE 1999), soit environ 48, 5% du bâti, ont été répertoriés. Au sein de ce corpus, 6 édifices (édifices individuels ou ensemble de deux édifices) ont fait l'objet d'un dossier individuel. 16 agglomérations (hameaux et bourg) ont également fait l'objet d'un dossier individuel. 80 maisons et anciennes fermes, simplement repérées, ont été systématiquement illustrées, soit dans un dossier "hameau", soit à la suite de ces observations générales.

Au sein de certains hameaux, entités spatiales ou historiques cohérentes et significatives, plusieurs édifices ou ensembles d'édifices ont pu être retenus.

La synthèse qui suit concerne uniquement l'habitat rural proprement dit, c'est à dire les maisons et fermes isolées ou situées en écart ainsi que des hameaux entiers lorsque aucun élément ne méritait, à cause des remaniements successifs, un traitement spécifique.

CONTEXTE HISTORIQUE

Peu de documents permettent de connaître l'espace rural avant la seconde moitié du 18e siècle. La topographie apparaît partiellement sur la carte de Cassini (vers 1770) et surtout sur les premiers relevés cadastraux de 1835 qui reflètent encore largement le parcellaire et le bâti des siècles précédents. Le réseau des voies de communication et les structures des hameaux, tels qu'ils apparaissent en 1835, perdurent au-delà des modifications de certains tracés intervenus depuis la seconde moitié du 19e siècle.

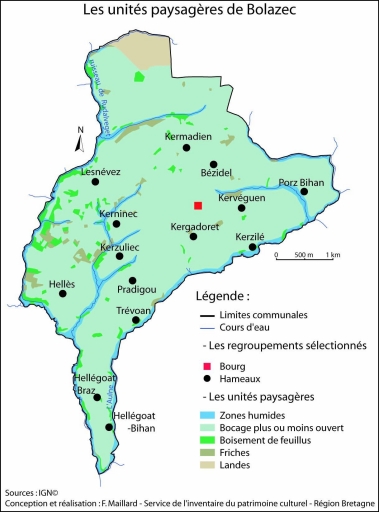

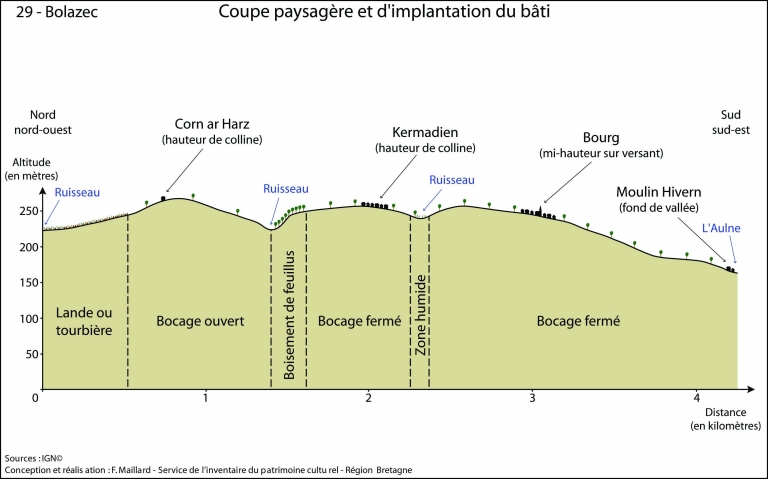

Dans ce secteur caractérisé par un relief naturel dominé par les vallons, les collines et de nombreux cours d'eau (l'Aulne, le Rudalveget et le Fouessigou), l'habitat est dispersé en petits hameaux ne dépassant guère dix foyers. La plupart ont peu évolué depuis le début du 20e siècle, le nombre de constructions neuves étant peu nombreux à partir du milieu du 20e siècle.

La carte de localisation montre une densité d'édifices repérés ou sélectionnés régulièrement répartie ; peu de lieux-dits ne conservent pas un ou plusieurs éléments bâtis recensés. Cependant, les densités sont plus faibles dans la partie ouest de la commune, là où se sont établis, près des cours d'eau, trois domaines seigneuriaux (Hellegoat Braz, Helles, Lesnevez). La partie nord-ouest occupée par les landes est pauvre en habitat, quelques fermes de défrichement isolées s'y sont implantées dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle (Corn ar Harz, Prajennou, Yun Bole, Ty Nevez).

Des résultats observés, et plus particulièrement des chronogrammes relevés sur le bâti, se dégagent plusieurs tendances situant le corpus des constructions rurales dans une chronologie allant de la première moitié du 17e siècle aux années 1930. De rares témoins de la fin du 16e siècle subsistent sous forme de vestiges.

Les exemples les plus anciens d'architecture rurale à Bolazec datent de la fin du 16e siècle ou du début du 17e siècle. La maison à étage de Pradigou est le seul spécimen en place de cette époque, ses fenêtres à meneaux et traverses sont caractéristiques. A Hellegoat Braz, la métairie de l'ancien manoir, rénovée au 19e siècle, conserve à l'étage une cheminée à très larges chanfreins et une fenêtre à accolade sur le mur nord. A Kersilé, les linteaux 16e siècle en anse de panier et à double accolade sont remployés. Bien que rares, ces exemples et vestiges témoignent de l'existence d'une architecture rurale ancienne. Les maisons concernées sont des maisons de notables ruraux (prêtre, métayers) qui ont servi de modèles à l'architecture rurale. Si dans la première moitié du 17e siècle, les exemples existants relèvent encore de commanditaires au statut social élevé dans la hiérarchie rurale (Hellegoat Braz 1631, Hellegoat Bihan 1ère moitié 17e siècle remanié en 1776), à partir de la seconde moitié du siècle, des catégories plus modestes de la population rurale accèdent à la construction en pierre (Pors Bihan, La Forêt, Pradigou, Lesnevez 1760, Kersuliet).

Les reconstructions in situ et les remaniements massifs de la seconde moitié du 19e siècle expliquent que les exemples d'architecture rurale Ancien Régime soient si peu nombreux.

La première moitié du 19e siècle a également laissé peu de traces architecturales. La grande ferme de Pradigou avec son logis daté 1840 fait exception. C'est dans la seconde moitié du 19e siècle avec l'enrichissement de la société rurale et sa modernisation que la construction prend son essor, particulièrement à partir des années 1870-1880 où l'on dénombre le plus de dates portées, par ailleurs rares sur la commune.

Trente immeubles seraient, suivant les données de l'INSEE, antérieurs à 1915. En réalité, ce chiffre est bien en-deça de la réalité. Une partie du bâti ancien a connu, suite à la déprise agricole des années 1960, un délaissement progressif. La comparaison entre les résultats des enquêtes de 1974 et de 2009 montre la perte d'un patrimoine vernaculaire de qualité par abandon (Lesnevez, Hellegoat Braz) ou par transformations (Hellegoat Bihan).

COMPOSITION D'ENSEMBLE

L'habitat est groupé en hameaux composés de plusieurs exploitations agricoles de petites tailles, disposant chacune de dépendances et donnant sur des espaces ouverts ou des voies de passage. Les dépendances peuvent être dissociées du logis, situées autour d'une cour mais, bien souvent, elles sont construites dans le prolongement du logis pour former des alignements de deux à trois unités (Bézidel). Parfois aussi, plusieurs logis sont construits en alignement avec ou sans dépendances (Kersuliet, Kervéguen).

En grande majorité, les étables sont édifiées en alignement du logis. Il arrive qu'elles soient construites isolément mais toujours à proximité immédiate de l'habitation (Pors Bihan, Kermadien, Hellegoat Braz, Hellegoat Bihan, Kerninec).

Onze PUITS (repérage non exhaustif) ont été repérés ; de plan carré, construits en moellon de granite ou en pierre de taille, voûtés en cul de four ou à pignon couvert en bâtière. Les puits de Pradigou, l'un couvert d'un toit en pyramide, l'autre couvert en appentis, font exception. Les puits sont tous du 19e siècle ou du début 20e siècle, rares sont ceux qui portent des chronogrammes (Bezidel 1876, Kerveguen 1899). En plus de puits individuels, certains hameaux possèdent un puits commun aux habitants, aménagé le long de la route ou sur un espace à usage collectif.

Aucun FOUR A PAIN ou FOURNIL n'a été repéré. Beaucoup de ces édicules ont disparu par perte de fonction, manque d'entretien ou parce qu'ils gênaient la circulation.

Parmi la huitaine de GRANGES-CHARRETTERIES répertoriées, toutes de la seconde moitié du 19e siècle, certaines présentent une porte charretière en pignon tandis que d'autres sont ouvertes en façade. Deux sortes de linteaux sont utilisés suivant la qualité de la construction : linteau segmentaire en pierres de granite appareillées (Pradigou 1876) ou simple linteau droit en bois. Les granges sont le plus souvent construites en alignement du logis (Bezidel, Kersuliet) ou même associées à un logis (Hellegoat Braz).

MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE

Les matériaux mis en oeuvre pour les bâtiments traditionnels reflètent la nature très diversifiée du sous-sol. Le basalte, la dolérite, le granite, le quartzite et le schiste sont souvent utilisés dans des mises en oeuvre mixtes. Dans l'est de la commune, on trouve du schiste dans certaines maçonneries (Lesnevez), dans l'ouest, du basalte, et dans le sud, un granite gris foncé à grains très fins appelé granite de Klempetu du nom d'un village de la commune voisine de Plouar'ch.

Sur les constructions les plus anciennes, la mise en oeuvre est réalisée en moellons irréguliers calés avec des petites pierres. De gros blocs de pierre sont parfois utilisés pour le soubassement. A Pors Bihan, sur une maison du 17e siècle, de gros moellons de basalte sont calés avec des petites pierres. A Lesnevez, sur une maison du 18e siècle, la mise en oeuvre associe des moellons de quartzite avec des petites lames de schiste sur lesquels se détachent des encadrements de granite. A partir du 3e quart du 19e siècle, les façades présentent majoritairement la pierre de taille de granite tandis que pignons et murs postérieurs sont en petits moellons irréguliers.

Certaines mises en oeuvre associent le schiste au granite en alternant les lits pour un effet décoratif (Kernon) ou mélangent les deux pierres au hasard du montage. Les encadrements presque toujours en granite se détachent nettement de la maçonnerie en schiste. L'enduit est présent pour le bâti tardif (Pradigou, Kersilé).

COUVERTURES

Aujourd'hui, l'ardoise comme matériau de couverture des logis est prédominante alors que le recours à la tôle ondulée ou au fibrociment est répandu pour les dépendances ou les logis en attente de réhabilitation. On constate la rareté de couvertures anciennes en ardoises extraites des carrières des monts d'Arrée (Pradigou). Les couvertures végétales ont totalement disparu mais les photographies anciennes témoignent d'une manière de faire répandue avant l'introduction de l'ardoise au début du 19e siècle.

STRUCTURES ET TYPOLOGIE

Dans ce secteur d'élevage et dans une moindre mesure de cultures, les constructions rurales s'inscrivent dans deux grandes catégories, « l'habitat mixte », caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit, et le « logis indépendant », défini par l'absence de cohabitation entre hommes et animaux. En place dès l'époque médiévale, l'habitat mixte correspond au bâti le plus ancien.

HABITAT MIXTE (11 exemples)

Il reste peu d'exemples de cette catégorie d'habitat, massivement détruit dans la seconde moitié du 19e siècle au profit de fermes plus modernes à logis indépendant. Au sein de cette catégorie, plusieurs types cohabitent en fonction du statut social des habitants.

LE LOGIS-ETABLE : logis et étable sont réunis dans un même volume, en rez-de-chaussée, mais disposent d'entrées séparées. Les spécimens les plus anciens du 17e siècle (Pradigou, La Forêt) réunissent dans un même volume les hommes et les animaux sans séparation. Le type perdure jusqu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle (Lesnevez, Bezidel, Hilgars 1877, Prajennou) avec quelques adaptations : un mur de refend sépare les hommes des bêtes, la partie logis augmente dans certains cas (au bourg, route de Callac). Cette évolution tend à différencier la partie habitation de la partie exploitation.

LE LOGIS SUR ETABLE : le logis superposé à l'étable profite ainsi de la chaleur animale, on y accède par un escalier intérieur (Hellegoat Braz) ou extérieur (Pradigou). Les exemples repérés à Bolazec concernent des fermes construites entre la fin du 16e siècle et la fin du 19e siècle.

LE LOGIS A FONCTIONS MULTIPLES CROISEES : le logis superpose et croise les fonctions d'habitation et d'exploitation. C'est le cas à Hellegoat Bihan (17e siècle) où le grenier superpose la salle tandis que la chambre à feu superpose l'étable pour des raisons d'isolation et de conservation de la chaleur animale.

LOGIS INDEPENDANT

Logis et parties agricoles s'individualisent les uns par rapport aux autres. Cette organisation de l'espace entraîne la séparation des fonctions d'habitation et d'exploitation qui ne sont plus réunies sous le même toit.

Cette catégorie d'habitat englobe LE LOGIS MINIMAL à pièce unique de plan massé (9 exemples), en rez-de-chaussée ou surmonté d'un grenier. Ces logis modestes sont souvent intégrés dans un alignement de plusieurs autres unités d'habitation (Kersuliet, Kerveguen, route de Morlaix au bourg) ou associés à une étable (Trévoan, 1853).

LE LOGIS ELEMENTAIRE (46), très présent, possède un rez-de-chaussée de plan plus ou moins allongé avec porte centrale flanquée de deux fenêtres. Les exemples repérés vont du milieu du 19e siècle (Kermadien, 1853) au deuxième quart du 20e siècle (Keradilly, 1934). Ils sont souvent associés à une dépendance de type étable (Lesnevez) ou grange (Trévoan 1874, Hellegoat Braz, Ty Nevez).

LE LOGIS DE TYPE TERNAIRE (11) désigne une maison à trois travées avec étage à usage de grenier ou de chambre. Sur la commune, les exemples apparaissent à partir du deuxième quart du 19e siècle (Pradigou, 1840) et s'achèvent au début du 20e siècle (Kersilé, 1905). Dérivées des modèles urbains, ces maisons représentent une certaine forme de modernité (Corn ar Haz).

D'autres LOGIS A ETAGE présente des élévations sans soucis d'ordonnancement. C'est le cas de logis parmis les plus anciens appartenant à des notables ruraux comme celui de Pradigou du début 17e siècle ou de Hellegoat Braz daté 1631.

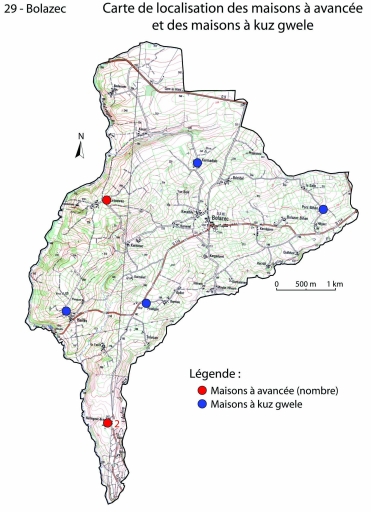

L'AVANCEE et le KUZ GWELE sont présents sur quelques maisons de la commune. Caractéristique d'une grande partie des campagnes du Léon et de la Cornouaille, l'avancée (ou apoteiz en breton) est marginale à Bolazec puisqu'un seul exemple subsiste à Lesnevez sur une maison datée 1660. Il s'agit d'un logis de plan massé avec un avant-corps de faible largeur réservé à la table et aux bancs, éclairé par une fenêtre. Sur ce spécimen, l'avancée est placée sur la façade postérieure ce qui est moins commun qu'en façade antérieure. L'avancée postérieure de Hellegoat Braz est un aménagement tardif (avant 1835) destiné à entreposer les archives de la commune à l'époque où le maire habitait cet endroit. D'autres maisons à avancée ont pu exister sur la commune mais en nombre limité car cet agencement, recurrent dans la partie ouest des Monts d'Arrée, se raréfie au fur et à mesure que l'on progresse vers l'est. En revanche, les avancées aveugles de très faible profondeur en façade postérieure, dites kuz gwele, à usage de niche à lit, sont visibles à Pradigou, Pors Bihan, Helles, Kermadien (17e et 18e siècles). Ce dispositif existait également à Lesnevez sur une maison disparue après l'enquête de 1974. Il semble que l'aire de répartition des kuz gwele touche davantage l'est des Monts d'Arrée au détriment des avancées.

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Au sein de ce bâti très remanié, seul le logis de Pors Bihan a fait l'objet d'un relevé schématique. Il permet de cerner fonctions, distributions, aménagements intérieurs qui ont caractérisé, avant les bouleversements récents, une grande partie des constructions rurales de la commune. La présence d'un kuz gwele sur le mur nord destiné à encastrer un lit près de la cheminée devait être courante, tout comme celle du saloir et de l'étagère murale ménagés dans l'épaisseur du mur, près de la porte. Les linteaux des cheminées sont en bois dans les logis les plus modestes (Pors Bihan, Helles, Pradigou) en pierre dans les logis les plus importants (Corn ar Braz) et les plus anciens (Hellegoat Bihan, Hellegoat Braz). Les cheminées de la fin du 16e siècle et de la première moitié du 17e siècle portent parfois un décor sculpté de stries sur les corbelets, de têtes humaines et de griffes sur les piédroits. Des niches à sel, parfois à cendre (Hellegoat Bihan) occupent les contre-choeurs des foyers.

CONCLUSION

L'habitat rural traditionnel de Bolazec, très remanié, a été en majorité rebâti dans la seconde moitié du 19e siècle. On observe, comme pour d'autres communes de l'est des Monts d'Arrée, une diminution très nette des maisons à avancée et l'apparition d'une autre spécificité architecturale, les niches à lit-clos (kuz gwele), caractéristique du Trégor voisin. Une partie du bâti ancien a connu, suite à la déprise agricole à partir des années 1960, un délaissement progressif. On assiste à une forte érosion du bâti ancien (Hellegoat Bihan, Lesnevez, Pradigou) pouvant aboutir à court terme à des disparitions (Hellegoat Braz).

Les hameaux de Pors Bihan, de Pradigou, de Lesnevez, de La Forêt, de Hellegoat Bihan et de Hellegoat Braz conservent des témoins architecturaux intéressants de la commune.