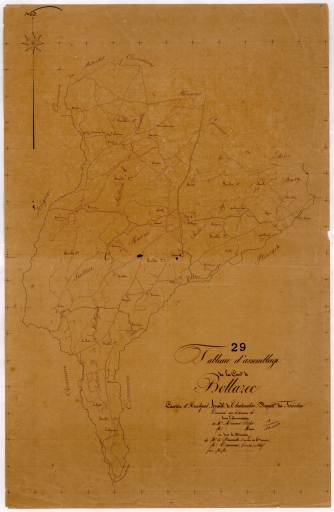

Ancienne trêve de Scrignac, Bolazec est élevé au statut de paroisse lors du Concordat de 1801. Sa superficie ne dépasse pas 1747 hectares, bornée à l'est et à l'ouest par les rivières de l'Aulne et du Rudalveget. Située près de la source de l'Aulne, Bolazec est la commune la plus à l'est du Parc Naturel Régional d'Armorique, en limite du département des Côtes d'Armor (arrondissement de Châteaulin, canton de Huelgoat). Elle fait partie avec Berrien, Huelgoat, Locmaria-Berrien et Scrignac de la "communauté de communes des Monts d'Arrée".

La plus ancienne trace d'occupation humaine retrouvée à ce jour concerne un tumulus de l'âge du bronze situé à l'est de Lesnevez. L'époque gallo-romaine a également laissé des éléments patrimoniaux : à Bezidel un habitat a été mis au jour lors de fouilles archéologiques (beuz vient de buis, arbuste importé par les romains en Gaule pour agrémenter leurs villas). L'ancienne voie romaine dite des quatre chemins (de Carhaix à Plestin-les-Grèves) traversait le territoire de Bolazec à partir de Ty Guen, au nord. Elle passait à quelques centaines de mètres de Bezidel puis la voie faisait une courbe pour éviter un terrain marécageux avant le bourg de Bolazec. Après ce dernier, la voie descendait au moulin de Hilvern, unique passage sur l'Aulne. Ty Guen reste aujourd'hui un carrefour important de la route de Guerlesquin à Huelgoat avec la route reliant Morlaix à Carhaix.

Deux sites de mottes castrales du 11e ou 12e siècle ont été retrouvés au Helles, où il reste des vestiges intéressants, et près de Petit Bolazec. Ce dernier pourrait être l'ancienne résidence noble de la famille Botglazec qui a donné son nom à la commune (de "bot" résidence associé au nom de la famille), à moins que celle-ci n'ait possédé un manoir au bourg. Les Botglazec sont mentionnés en 1448 à Scrignac et voient leur dernière branche fondue dans celle des Coatmen vers 1580.

Les autres lieux nobles cités aux 15e et 16e siècles concernent, outre des manoirs, des métairies nobles dépendant de quelques seigneurs locaux (Clevede, de Boiseon, Guynement, du Dresnay, du Parc). Ils concernent le Hellegoat Braz, Kersilé, Lesnevez, La Salle, Pors Bihan mais seuls quelques maigres vestiges subsistent aujourd'hui au Hellegoat Braz et à Kersilé. Cette présence aristocratique est peut-être à mettre au compte de la situation géographique de Bolazec, point de passage entre la côte nord (Morlaix) et la ville de Carhaix au sud, seule véritable voie de communication des Monts d'Arrée avec la voie romaine Carhaix-Brest. Cependant, la présence de landes et de marécages et la pauvreté des sols n'ont pas permis une implantation durable des manoirs. Les hameaux au statut noble sont souvent devenus de simples fermes avant la fin de l'Ancien Régime.

Sous l'Ancien Régime et dans la première moitié du 19e siècle la commune est pauvre : le grain cultivé ne suffisait pas à la consommation, il fallait en importer. Jacques Cambry dans son "Voyage dans le Finistère en 1795" parle de quelques portions de terres fertiles, de l'aspect misérable qu'offre le bourg de Bolazec. En 1845, les terres labourables couvrent 645 hectares pour 827 de landes et d'incultes, le reste étant couvert de prés et de pâtures, de bois, de vergers et de jardins. Avec les progrès de l'agriculture, le recensement montre une augmentation de la population quasi constante jusqu'en 1911 avec 941 habitants contre 382 en 1800. Après la Première Guerre mondiale la population commence à diminuer en raison de l'exode rural et des mutations de l'agriculture pour atteindre 198 habitants en 1999. Aujourd'hui, malgré cet exode rural, l'activité agricole reste importante à Bolazec avec environ quatorze fermes en activité sur la commune.

La modestie du patrimoine bâti est directement liée à la situation économique de Bolazec, territoire peu prospère marqué jusqu'à la fin du 19e siècle par la pauvreté de son sous-sol. Quelques édifices et édicules intéressants émergent cependant de l'ensemble : l'église paroissiale avec son clocher-porche et sa tour d'escalier du 17e siècle, le presbytère daté 1829, le calvaire et la croix des 15e et 16e siècles, l'ancienne école communale de 1879. L'architecture rurale traditionnelle a laissé quelques rares réalisations de qualité qui remontent à la fin du 16e siècle et au 17e siècle. Elle connaît une période de reconstruction à partir du troisième quart du 19e siècle, corroborée par un contexte démographique et économique devenu plus favorable.