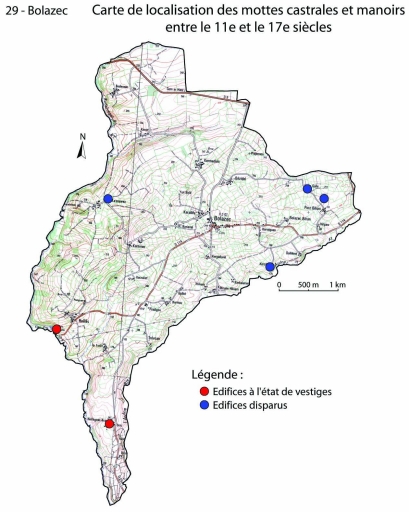

Bien que reculée, la trêve de Bolazec était le siège de nombreux lieux nobles, pour certains très anciens, dont la toponymie et quelques vestiges archéologiques ont gardé le souvenir. Elle doit probablement son origine à un manoir, berceau de la famille Botglazec dont le nom est un composé de bot (résidence) et de glazec (buisson verdoyant). On ne saurait dire si l'ancien tertre carré dit "Castel ar Vouden" (le château de la motte) situé à 400 mètres au nord-est de Petit Bolazec avait un rapport avec la résidence des Botglazec. A moins que la famille n'ait possédé un manoir au bourg avec une chapelle. Un peu plus au nord, le hameau de La Salle rappelle l'implantation d'un manoir dont il ne subsiste rien. La présence d'une porte chanfreinée en arc brisé témoigne cependant de l'ancienneté du site. A 300 mètres au sud-ouest du hameau du Helles dont le nom est un composé de he (vieux) et de lez (château, cour), s'élèvent les vestiges d'une motte castrale sur une parcelle dite "Castel Helles" (le château de la vieille cour). Il ne fait aucun doute que l'édifice féodal a transmis son nom au hameau. Cette motte contrôlait la voie de Scrignac à Bolazec, elle était le siège d'une juridiction dont l'auditoire se tenait au bourg de Scrignac. Le hameau voisin de Lesnevez, dont le nom signifie "chateau neuf", est à opposer à celui de Helles ; ils rapellent deux périodes de l'histoire de la noblesse et montrent la permanence aristocratique en un lieu qui permettait de contrôler un point de passage, sur le chemin le plus direct hors voie romaine entre les côtes de la Manche, au nord, et Carhaix au sud. Au sud de la commune, l'ancien manoir du Hellegoat et sa métairie appartennaient aux seigneurs du Dresnay avant de passer aux seigneurs du Parc vers 1660. Le manoir est à l'état de vestiges mais porte encore sur sa façade un blason aux armes du Parc. La métairie voisine, bien que transformée dans la seconde moitié du 19e siècle, conserve des cheminées 16e et 17e siècle. A Kersilé, la porte en anse de panier et la fenêtre à double accolade du 16e siècle, remployées dans une maison, pourraient être les derniers témoins matériels d'une ancienne métairie noble ou d'un manoir signalé dans la réformation de la noblesse de 1536. Porz Bihan est également signalé comme lieu noble à cette date.

- inventaire topographique, Bolazec

-

Maillard FlorentMaillard FlorentCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmanoir, motte

-

Aires d'étudesParc Naturel Régional d'Armorique

-

Adresse

- Commune : Bolazec

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle

- Principale : 17e siècle

-

Toits

-

Décompte des œuvres

- repérés 2

- étudié 1

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales du Finistère : Série 34 J 2

Archives départementales du Finistère. Série 34 J 2 Fonds Le Guennec.

Bibliographie

-

KERNEVEZ, Patrick. Les fortifications médiévales du Finistère. Mottes, enceintes et châteaux. Centre régional d´archéologie d´Alet, Saint-Malo, 1997.

p. 46 -

PEYRON, Paul, ABGRALL, Jean-Marie. Berrien. Notices des paroisses du diocèse de Quimper et de Léon. Dans : Bulletin de la commission diocésaine d´architecture et d´archéologie, vol. I, 1904.

p. 230 -

Ouvrage collectif. Le Patrimoine des Communes, le Finistère. Charenton-le-Pont : Flohic Editions, 1998 (Collection Le Patrimoine des Communes de France), vol. I.

p. 562 -

PLONEIS, J. M. Une autre lecture de l'histoire du monde rural. Le canton de Huelgoat, au coeur des monts d'Arrée. Bulletin de la société archéologique du Finistère, T. CXIII, 1984.

p. 135-156