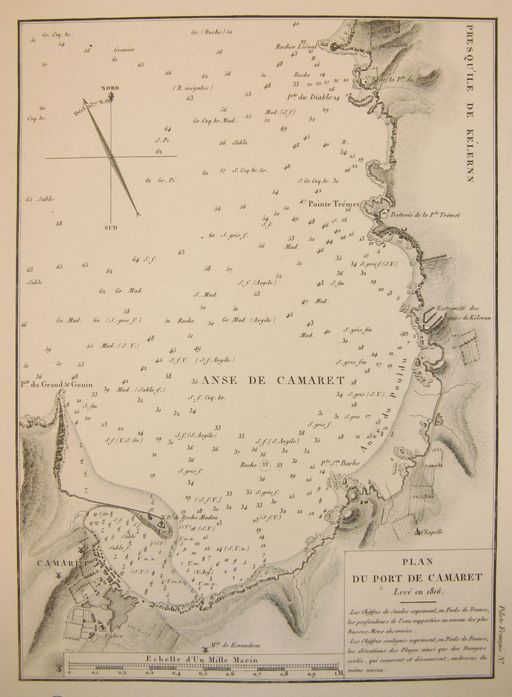

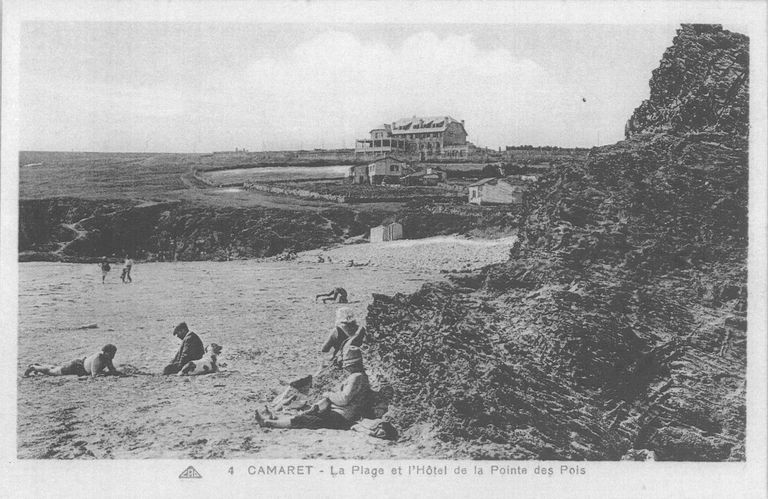

La commune de Camaret-sur-Mer se trouve à l´extrémité occidentale de la presqu´île de Crozon, à l´ouest de la commune du même nom. Le port et le bourg de Camaret se sont développés, dans la partie septentrionale de la commune, sur une côte basse, au fond de l´anse de Camaret, protégée de la houle par un sillon de galets. Camaret, Kameled en breton, signifie d´ailleurs port courbe. Plus à l´ouest, la côte à falaises est entrecoupée par de petites criques, dont l´anse de Pen-Hat entre les pointes du Toulinguet et de Pen-Hir. Sur les hauteurs dominant cette baie, on trouve, au lieu-dit Lagatjar, des vestiges néolithiques, traces anciennes d´occupation humaine, et les villas de la Montagne, où ont séjourné des peintres et autres artistes. La côte à falaises du sud de la commune, entre la pointe de Pen-Hir et l´anse de Dinan, est inhabitée à l´exception du hameau de Pen-Hir, au fond de la baie sableuse éponyme. Plusieurs villages, parmi lesquels Kermeur, Lambézen et Lannilien, se sont également développés sur le plateau haut d´une cinquantaine de mètres.

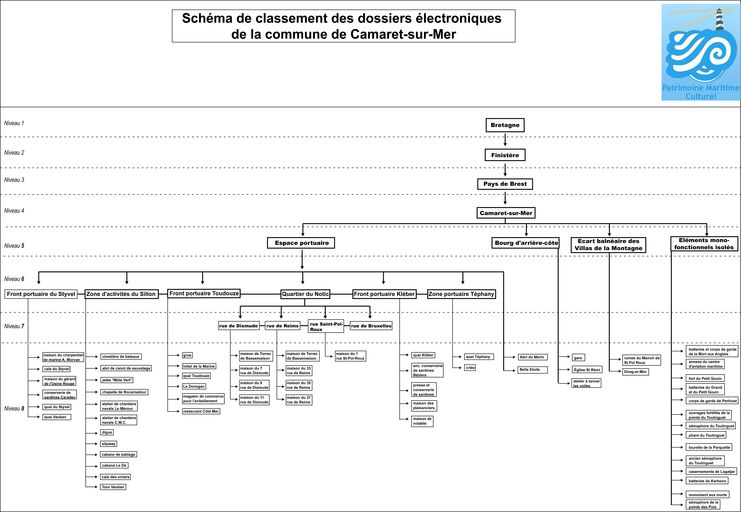

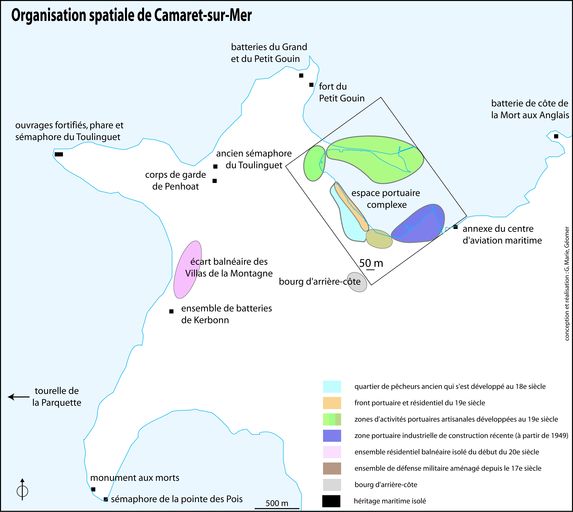

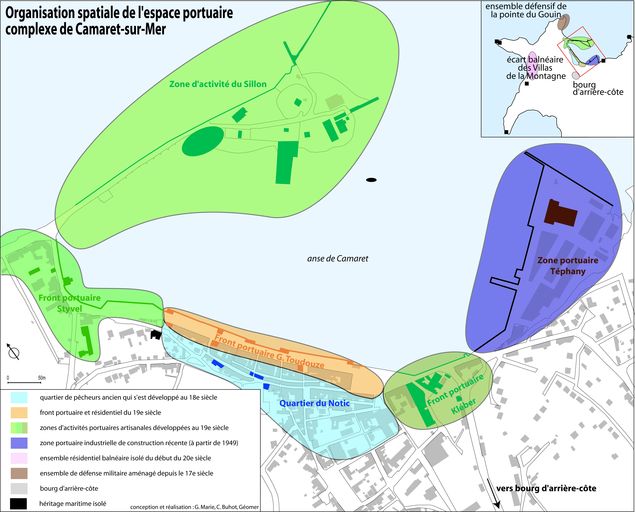

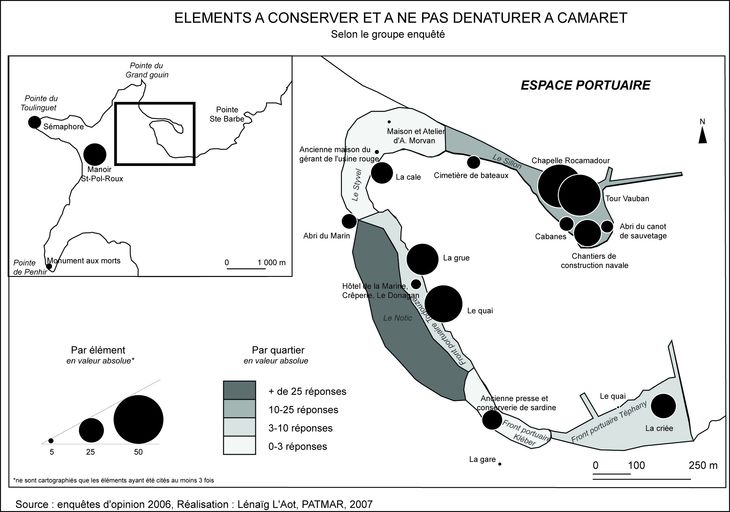

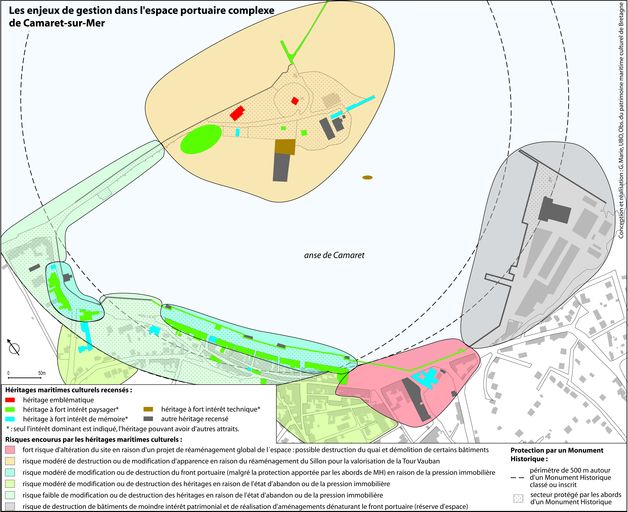

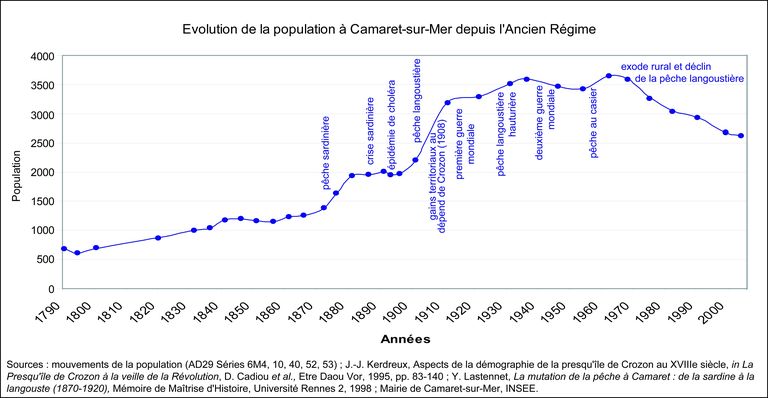

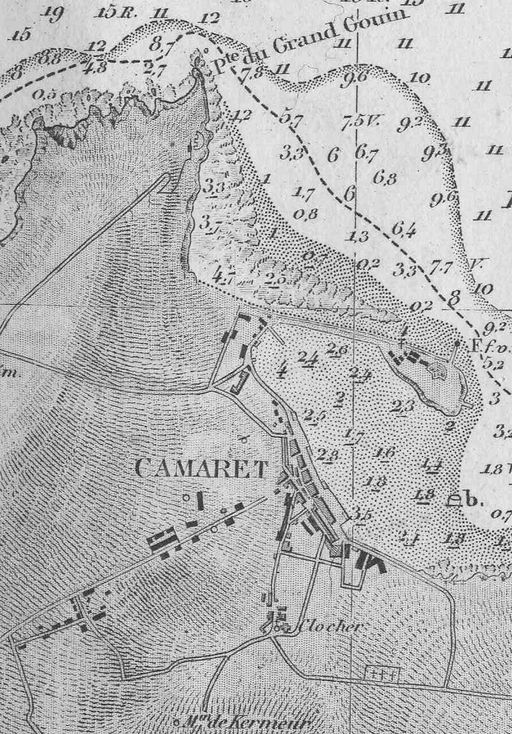

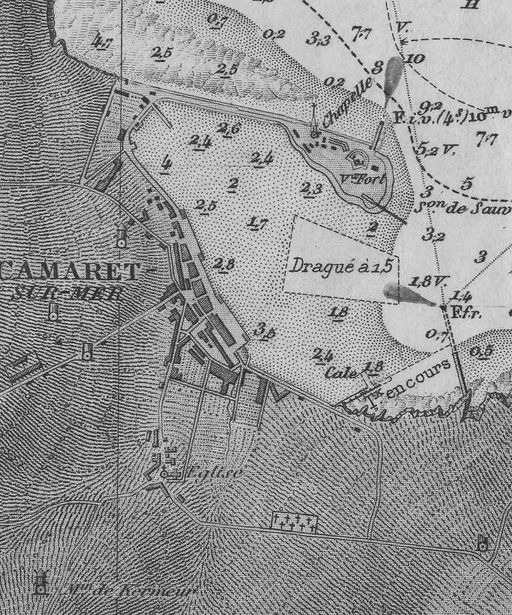

Camaret-sur-Mer comptait 2 618 habitants en 2004, ce qui en fait la deuxième commune de la presqu´île de Crozon, même si la décroissance de la population y est rapide (- 10,7 % entre 1990 et 2004 ; source INSEE). Enclavée à l´extrémité de la presqu´île, elle se trouve éloignée des grands axes de circulation et des centres urbains (à une heure de Brest et Quimper, une demi-heure de Châteaulin). La commune se compose de différents ensembles géographiques : un espace portuaire (lui même subdivisé entre la zone d'activités du sillon, les fronts portuaires Toudouze, du Styvel et Kléber, le quartier maritime du Notic et la zone portuaire Téphany), un bourg d'arrière-côte, un ensemble balnéaire isolé et différents héritages mono-fonctionnels isolés, essentiellement liés à la défense militaire de la côte (voir documents 1, 2 et 3).

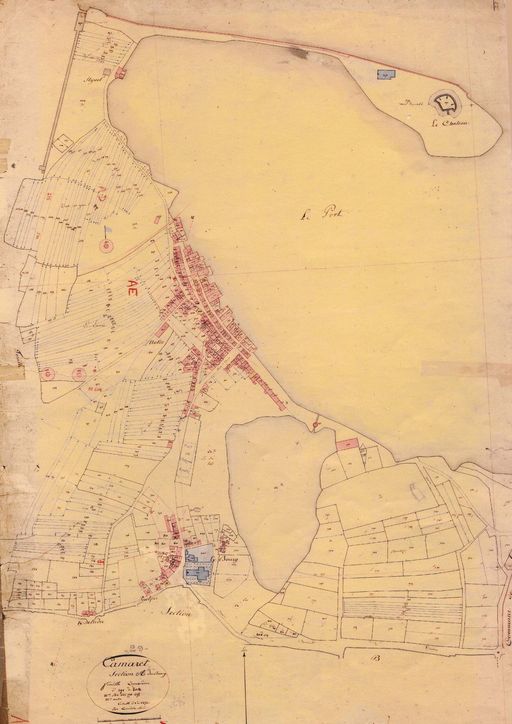

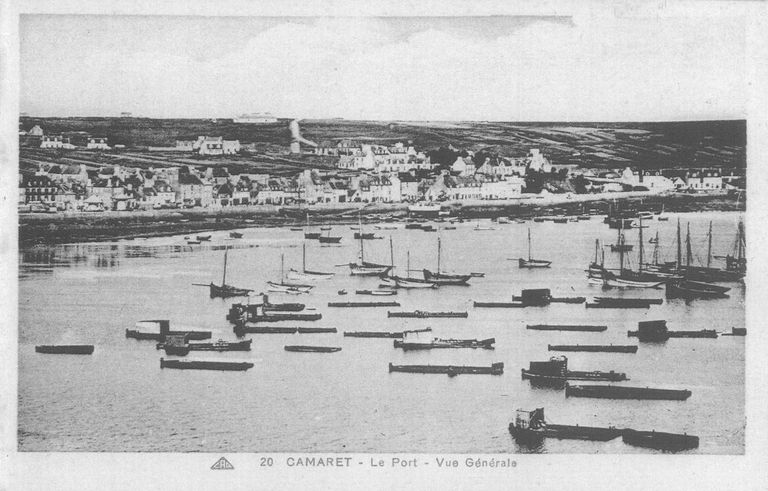

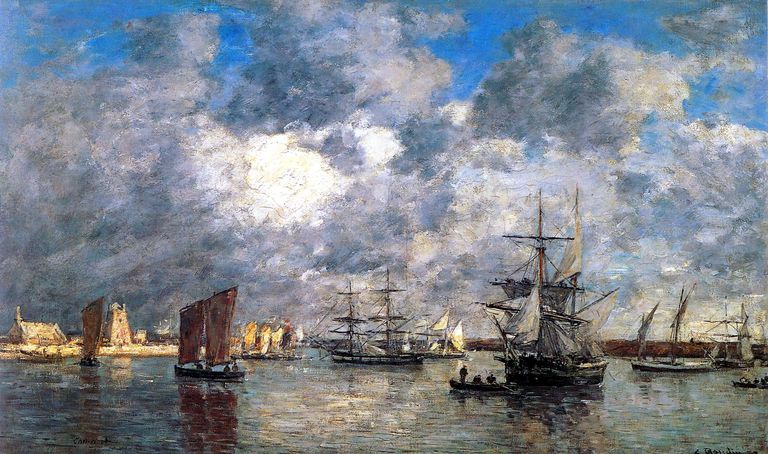

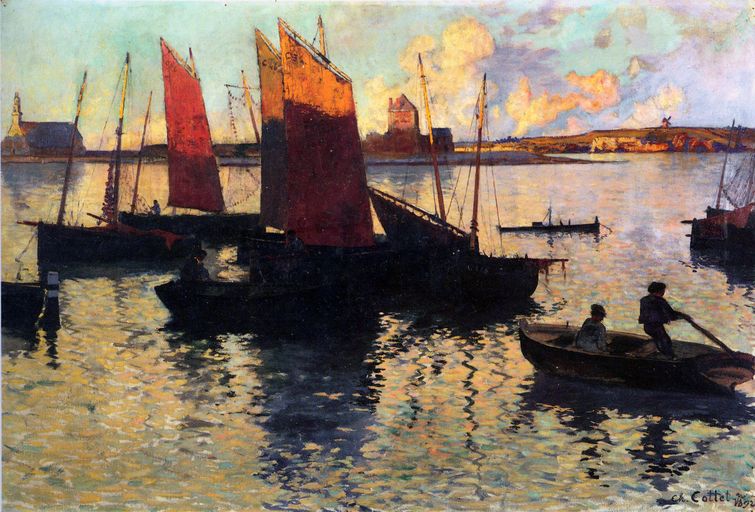

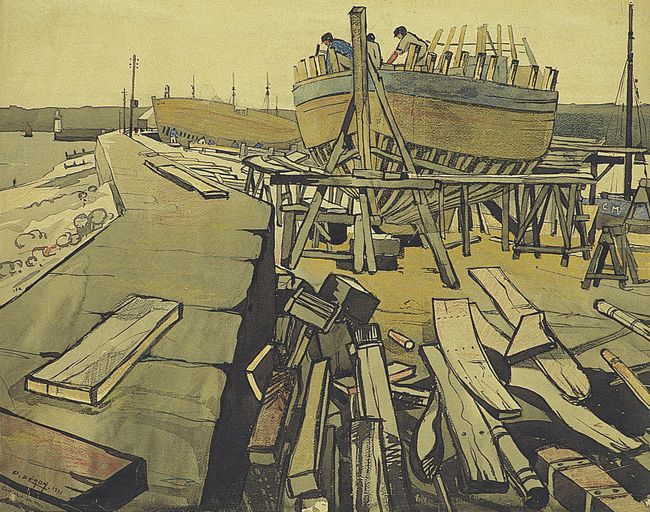

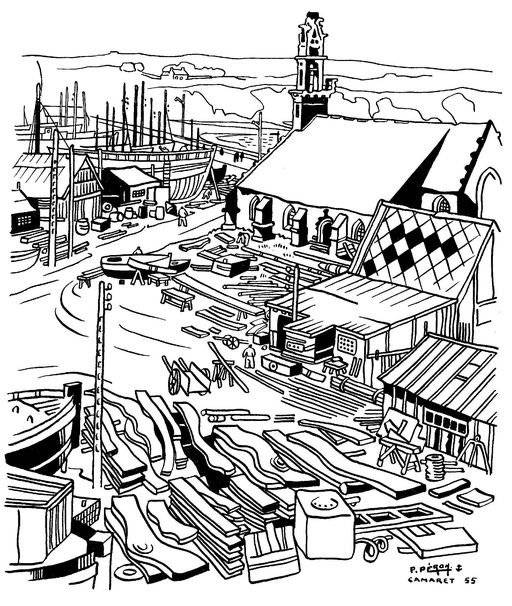

La présence d´hommes sur son territoire est attestée depuis le Mésolithique (alignements de Lagatjar au Néolithique, talus du cap barré du Toulinguet datant de l´Âge du Fer, voie gallo-romaine). Le village ne se développe réellement qu´à partir du 10e siècle avec l´essor du cabotage et l´installation d´un port de relâche et d´abri en raison des facilités d´accès et de sa position stratégique à l´entrée de la Rade de Brest. Pour cette raison, les troupes anglo-hollandaises tentèrent ainsi un débarquement, le 18 juin 1694, à proximité du port, repoussé par les troupes royales et les miliciens gardes-côtes, aidés par la population camarétoise. La pêche côtière va devenir progressivement la principale activité économique et va permettre le développement du port et du bourg, en arrière de celui-ci. Au début du 19e siècle, quatre hameaux composent Camaret : le sillon, encore naturel, et sur lequel n´ont été bâties que la chapelle de Rocamadour en 1527 et la Tour Vauban en 1696, le hameau isolé du Styvel à l´amorce du cordon de galets, le quartier de pêcheurs et d´armateurs du Notic, séparé du précédent par la pointe rocheuse de Beg ar Gac, et le bourg, petit groupe de maisons massées autour de l´église Saint-Rémi, à l´ouest de l´étang de Prat ar Pont qui commence à être comblé. A cette époque, Camaret est un port sardinier de moyenne importance. Les sardines pêchées sont d´abord pressées, puis préparées à l´huile dans des conserveries dans la seconde moitié du 19e siècle. Parallèlement à cette activité de pêche, les caboteurs apportent du bois, de la rogue (appât pour la pêche), du sel, de l´alcool et repartent avec des matériaux et produits de la pêche et de l´agriculture. A la fin du 19e siècle, de l´huile d´olive et du métal pour les boîtes de conserves sont également débarqués à Camaret. Les chantiers de construction navale sont également nombreux. Afin de faciliter le développement de ces activités portuaires, un mur de défense en maçonnerie est construit entre 1813 et 1815 le long du Sillon par le Génie Militaire. En 1845, le quai Toudouze est également bâti sur le port par les services de l´Etat et remplace les installations précaires installées auparavant par les marins. La construction de nouvelles maisons le long du quai ne permet pas de répondre à l´afflux massif de paysans venant travailler à Camaret dans les chantiers navals et les conserveries. Le hameau du Styvel commence à se développer malgré un accès qui reste difficile.

A partir du début du 20e siècle, la raréfaction des sardines amène les pêcheurs à se diversifier. L´activité portuaire se tourne progressivement vers la pêche aux langoustes et aux homards jusqu´à ce que celle-ci devienne l´essentiel de l´activité du port au lendemain de la Première Guerre Mondiale. Les prises s´effectuent tout d´abord au large de la Cornouailles anglaise, puis progressivement les zones de pêche s´étendent jusqu´au large du Portugal, des îles britanniques, puis des côtes africaines. De nouvelles embarcations plus robustes et adaptées à ce type de pêche hauturière sont construites à Camaret pour répondre aux besoins des pêcheurs.

Aujourd´hui, le port de Camaret est essentiellement utilisé pour la pêche côtière et la réparation navale. L´intérêt architectural de la vieille ville, construite entre le 17e siècle et le 19e siècle, le cachet du front portuaire, ainsi que la beauté sauvage des falaises de grès et de quartzite de la pointe de Pen-Hir, hautes de 60 m, font de Camaret-sur-Mer un site touristique prisé des estivants visitant la presqu´île. La commune fait également partie du Parc Naturel Régional d´Armorique, deuxième parc à avoir été créé en France en 1969, qui a notamment vocation à valoriser le patrimoine naturel et culturel. La faune et la flore sont également protégées, notamment par la création d´une réserve ornithologique aux Tas de Pois, îlots prolongeant la pointe de Pen-Hir, ou les protections apportées à la lande détruite par l´érosion pédestre des touristes.

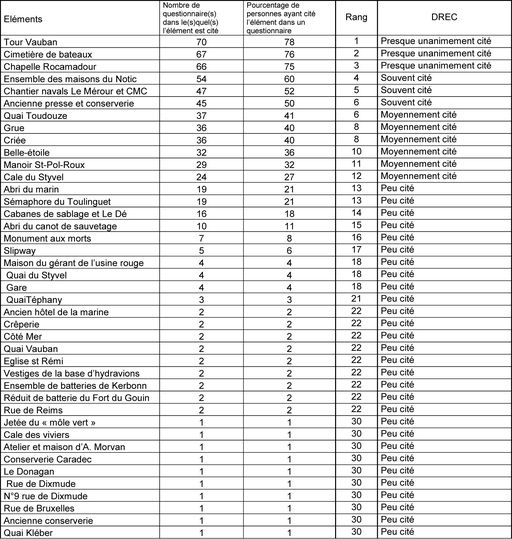

Le patrimoine culturel maritime, particulièrement riche et diversifié à Camaret, mérite également d´être préservé. Les fortifications littorales, les infrastructures portuaires anciennes, les bâtiments ayant abrités des populations littorales (Abri du Marin, maisons d´armateurs, de pêcheurs ou de peintres), ceux liés aux activités passées de constructions navales, de pêche à la sardine ou aux langoustes (ateliers, conserveries...) sont encore souvent utilisés de nos jours. Cependant, certains de ces éléments patrimoniaux semblent plus vulnérables que d´autres et exigent une attention particulière.

Quimper