Le sillon de Camaret est probablement à l'origine de son nom : en breton kamm, courbe et red, flux, courant. L'occupation humaine sur le territoire est attestée au moins depuis le Néolithique comme en témoignent les alignements de Lagatjar et le tumulus du Restou. La voie gallo-romaine venant de Carhaix, via Crozon et la découverte en 1863 à Kervian, d'un vase contenant environ 1000 pièces d'argent datant des deux premiers siècles de l'ère chrétienne, confirment quant à eux, d'une présence gallo-romaine. Selon la tradition, saint Rioc (ou Riok) y aurait dès le 6e siècle, fondé un ermitage dont l'emplacement est inconnu. Au 12e siècle, Camaret est un prieuré-curé dépendant de l'abbaye de Daoulas. Situé à l'entrée de la rade de Brest, la cité camarétoise est alors un port de pêche et de commerce, mais aussi à la fin du Moyen Âge, un important port de relâche et de cabotage. La tour de défense, dite Tour Vauban érigée entre 1689 et 1696, témoigne de l'importance stratégique de cet emplacement, notamment dans la protection de la presqu'île contre les incursions ennemis.

La pêche côtière et en particulier sardinière a longtemps été la principale activité économique. Génératrice de nombreuses activités : chantier de construction naval, achat de sel, construction de barriques, vente d'huile, commerce de la rogue, etc, elle conduit au développement du port et du bourg, ainsi qu'à la construction de nombreuses infrastructures (quai, digues).

L'habitat urbain, notamment celui du quartier du Notic, se caractérise par des édifices ou les fonctions de commerce et de logements sont regroupés sous le même toit. Cette cohabitation s'observe dans les maisons à boutiques à un ou deux étages, propriété de riches armateurs et négociants, mais également dans les ateliers de presses à sardines. L'espace dédié à la transformation du poisson se situe au rez-de-chaussée tandis que le logement est sous le comble. En complément de ressources des parcelles au tracé très allongé, appelées "sillon", sont cultivées.

L'habitat rural se caractérise pas des maisons majoritairement mitoyennes, dont les témoins architecturaux les plus anciens remontent aux dernières décades du 16 siècles (Lagatjar : 1578, Kerloch : 1590). Les dépendances, petites et peu nombreuses révèlent une agriculture peu florissante. Elles sont construites dans le même alignement (Penfrat), ou en retour des façades postérieures ou antérieures (Keraudren, Lannilien). Beaucoup d'entre elles sont à portes jumelées ou à linteau de bois, pratique témoignant d'une volonté d'économiser la pierre. L'activité meunière est aussi bien présente : les cadastres de 1831 et 1908, permettent de décompter une dizaine de moulins.

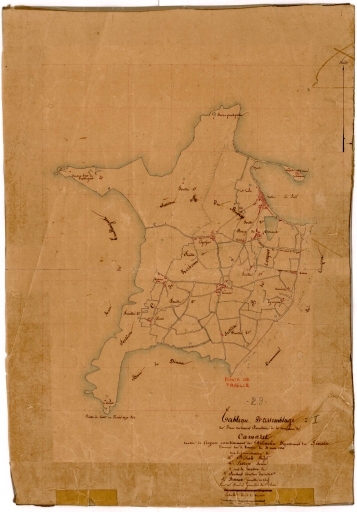

Le cadastre napoléonien permet de prendre connaissance du plan de la seconde église paroissiale (construite vers 1741 et détruite vers 1929) et des différents corps de bâtiments l'accompagnant : le cimetière et le presbytère. Deux édifices religieux sont absents de ce document car déjà détruits : la chapelle de Lambézen, disparue pendant la révolution et la chapelle Saint-Thomas, située sur la place du même nom et ruinée au début du 17e siècle. La croix située rue des Quatre vents, est figurée sur le plan cadastral sous le nom de "croix Marie". Lavoirs, fontaines ou points d'eau y sont largement représentés (dix-huit au total) mais rares sont ceux à n'avoir pas été modifiés au milieu du 20e siècle. Les fontaines, souvent éloignées des lieux d'habitation, sont toutes de nature assez modestes : un petit édicule à linteau et voûte de pierre.

Les hameaux les plus peuplés, après le Notic et le bourg, sont Kermeur et Lagadjar, puis Pen-Hir et Kerbonn. Les autres villages ne sont parfois constitués que d'une ou deux habitations comme à Guernévez. Ce lieu, désigné comme un ancien lieu de manoir par le chanoine Téphany, aurait appartenu à la famille Torrec de Bassemaison. La partie est de la commune, appartenant auparavant à la commune de Crozon, est également densément desservie. Certains hameaux n'existent plus aujourd'hui, ils ont à l'état de ruine, comme Penfeuntay (face à l'ancienne école de Kerloc'h), ont été intégré à d'autres villages lors de leur expansion, comme Poulpri et Kersaludu, ou ont été entièrement reconstruits avec des dommages de guerre à l'instar de Kerbonn.

Les matériaux de construction sont les mêmes du 16e siècle au 2e quart du 20e siècle : la mise en œuvre des murs est en moellon de grès avec encadrement d'ouvertures en pierre de taille de granite, parfois en kersantite ou en grès rouge pour les édifices les plus anciens. Des pièces de bois issues des charpentes des navires et des chantiers de construction naval sont très souvent remployées comme linteau et poutres. Cette technique observée dès le 17e siècle, se poursuit jusque dans les premières décennies du 20e siècle. A partir des années 1870 et jusqu'au au début du 20e siècle, les enduits de façade se multiplient pour des raisons esthétiques et pratiques (meilleure étanchéité).

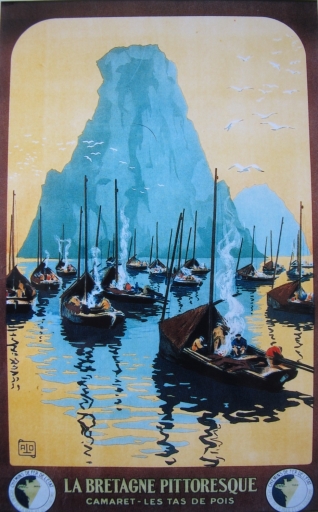

L'installation des conserveries également vers les années 1870, entraîne une disparition rapide des presses et ateliers de salaison (1 saleur en 1872 contre 10 saleurs au Notic en 1836). L'importante main d’œuvre, notamment féminine, venue de toute la Presqu'île, à laquelle les conserveries font appel, conduit à une forte expansion de la population (d'après les recensements, plus de 600 habitants entre 1871 et 1881). De nouvelles constructions sont érigées le long du quai, édifié en 1842 et agrandi au nord en 1895, amenant à l'urbanisation du Styvel. Plusieurs écoles sont également construites (Kerloc'h, Lannic). Elles remplacent des installations vétustes situées dans des immeubles loués à des camarétois. Favorisée par le développement des transports, les dernières décades du 19e siècle correspondent aussi à l'arrivée des premiers artistes (Eugène Boudin, Gustave Toudouze, Charles Cottet, André Antoine, etc) puis touristes, attirés par les paysages et l'animation du port. Vers 1900, Camaret est un véritable centre artistique. Le tourisme s'y développe pleinement et mène à l'ouverture de nombreux hôtels, cafés et auberges (hôtel de France, café de la Paix, hôtel du Commerce).

Suite à la crise sardinière de 1903 et 1904, elle se reconvertie dans la pêche à la langouste qui devient l´essentiel de son activité. Elle est alors le premier port langoustier de France mais la Première Guerre mondiale interrompt cet élan. De cette période trouble, seuls quelques vestiges situés à Stang Ar Prat témoignent de la présence du plus important Centre d´Aviation Maritime de la côte atlantique. Au lendemain de la guerre, les rues reçoivent les dénominations qu'elles portent aujourd'hui. Au début des années trente, la flottille camarétoise est à son apogée. Pourtant premier port langoustier d'Europe en 1961, la pêche langoustière amorce un lent déclin à la fin des années 1960, jusqu'à péricliter à la fin des années 1980, entraînant la disparition des activités et des emplois qui lui sont liés (mareyeurs, fabrique de glace, etc). Bien que certains bateaux continuent de se faire réparer aux chantiers de marine, Camaret-sur-mer est aujourd'hui un port tourné vers la plaisance et le tourisme.

Située à l´ouest de la commune de Crozon, face à l´entrée du goulet de Brest, Camaret-sur-Mer, fait partie, avec Landévennec, Argol, Lanvéoc, Roscanvel, Telgruc-sur-Mer et Crozon, de la communauté de communes de la presqu'île de Crozon. Elle couvre une superficie de 1160 ha et compte 2619 habitants (chiffres de 2012). Depuis 1908, lors du rattachement des dix-neuf villages appartenant à Crozon (Le Restou, Penfrat, Keraudren, Regonou, Lambezen, Menez-Bras, Trésigneau et Kermoal, etc), la commune de Camaret possède sa physionomie actuelle.

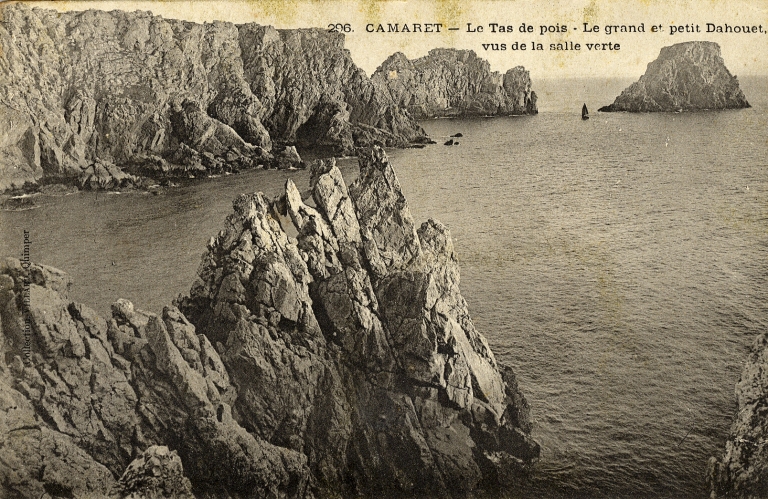

Camaret-sur-Mer montre un relief de collines aux vastes sommets d´une altitude de 50 à 65 mètres en moyenne. Le littoral est accidenté, constitué de falaise, de grottes, de pointes (pointe du Toulinguet, du Grand Gouin, etc), de grèves de galets ou de plages (plage du Corréjou, de Veryac´h, etc). L´étang de Kerloc'h et les marais qui ceinturent la commune, isolent au sud-est, le pays de Camaret du plateau de Crozon. Le sol se compose d'une grande variété de roches (schistes, grès, quartzites, calcaires) et forme de nombreuses falaises. Le schiste affleure notamment dans la dépression de l'anse de Pen-Hat et Porz-Naye.

Camaret-sur-Mer se compose de différents ensembles géographiques : un espace portuaire (lui même subdivisé entre la zone d'activités du sillon, les fronts portuaires Gustave Toudouze, du Styvel et Kléber, le quartier maritime du Notic et la zone portuaire Téphany), un bourg d'arrière-côte, un ensemble balnéaire isolé et différents héritages mono-fonctionnels isolés, essentiellement liés à la défense militaire de la côte. Outre son appartenance au Parc Naturel Régional d´Armorique, dont l'une des vocations est de valoriser le patrimoine naturel et culturel, la faune et la flore sont également protégées, notamment par la création d´une réserve ornithologique aux Tas de Pois et les protections apportées à la lande.

Quimper