RECOMMANDATION DE L'OBSERVATOIRE DU PATRIMOINE MARITIME CULTUREL

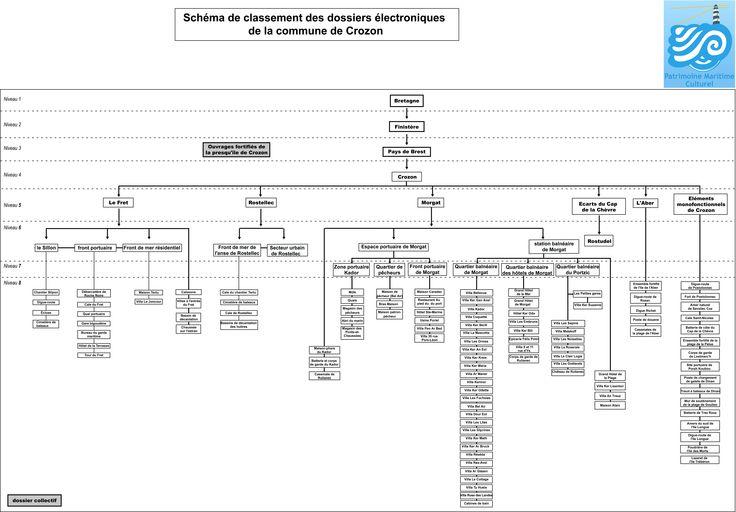

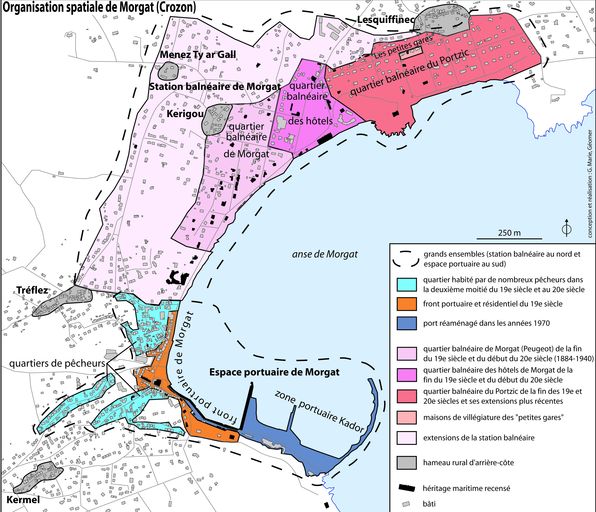

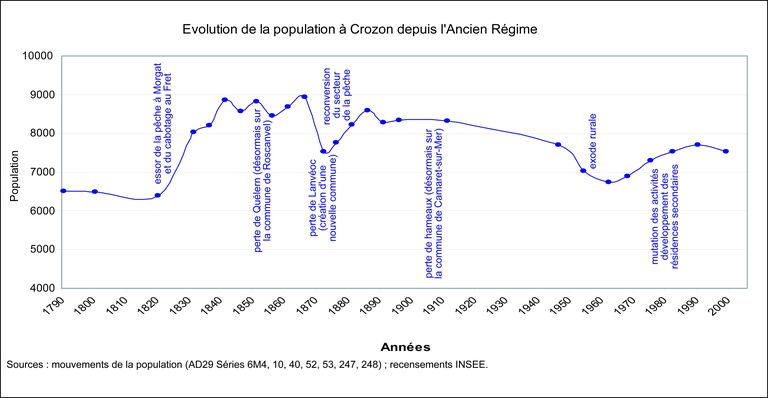

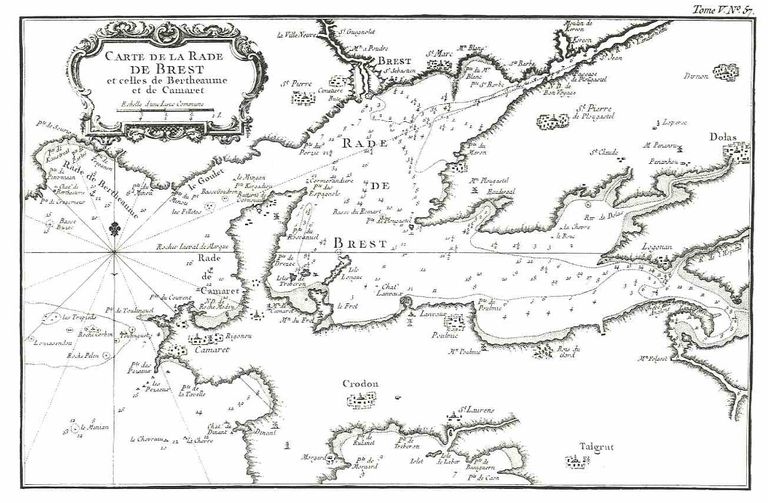

La commune de Crozon est d´importance majeure au sein de la presqu´île éponyme. Ouverte à la fois sur la rade de Brest, la mer d´Iroise et la baie de Douarnenez, elle dispose de plusieurs secteurs littoraux bien différenciés. Cette situation privilégiée a permis le développement d´une grande diversité de fonctions littorales et maritimes : la défense militaire, le transit terre-mer, la pêche, des productions artisanales et industrielles liées à la mer et le balnéaire à partir de la création de la station de Morgat par la famille Peugeot.

Tandis que le bourg rural de Crozon, à l´intérieur des terres, fut et reste un important noeud de communications terrestres en direction des sites côtiers, les héritages maritimes historiques de la commune sont éclatés sur plusieurs sites littoraux. Trois sites majeurs offrent des potentialités fortes ou très fortes de mise en valeur patrimoniale maritime : Morgat, le Fret et Rostellec, auxquels il faut ajouter le cap de la Chèvre et le site de l´Aber.

En ce qui concerne les potentialités de mise en valeur des héritages liés à l´histoire maritime de la commune, la réputation de la station balnéaire de Morgat, son ancienneté, sa qualité architecturale ont tendance à faire oublier les autres héritages. Or ceux-ci sont également d´un grand intérêt dans le cadre d´un réaménagement de ces sites intégrant la diversité des héritages historiques de chacun d´entre eux, support de leur identité spécifique.

Afin d´assurer un développement patrimonial équilibré, c´est sur la variété des espaces littoraux de la commune, utilisés et aménagés par les hommes au cours des temps historiques, et plus particulièrement sur les héritages de la fin du 19e et du début du 20e siècles qui façonnent encore très largement les paysages d´aujourd´hui, qu´il faut insister en les mettant en valeur dans leur complémentarité. Ainsi, à la fin du 19e siècle, la pêche et le balnéaire se développent en même temps à Morgat, l´arrivée de voyageurs à destination de la station stimule l´activité préexistante de transit terre-mer du petit port du Fret, tandis qu´au même moment, à Rostellec, l´exploitation des carrières s´intensifie et que s´implante la construction navale pour les besoins de la pêche artisanale camarétoise et de la plaisance.

En fait, tout se passe aujourd´hui comme si cette richesse et cette variété des héritages encore présents sur les littoraux de la commune, allaient de soi et que leur véritable prise en compte dans leur originalité et leur vertu qualifiante des lieux, au niveau des projets d´aménagement, n´en étaient qu´aux balbutiements. Malgré deux revues de qualité consacrées à l´histoire, la nature et à la vie en presqu´île de Crozon (la revue Le Presqu´îlien parue de 1982 à 2004 et la revue Avel Gornog qui existe depuis 1993), malgré des circuits de découverte très bien conduits et documentés, les héritages maritimes bâtis de la commune ne sont pas exploités dans un objectif d´intégration dans l´aménagement et la valorisation des sites littoraux urbanisés.

Dans un objectif de valorisation à la fois spécifique et complémentaire des sites littoraux urbanisés de la commune, des recommandations sensiblement différentes d´un site à l´autre peuvent être faites.

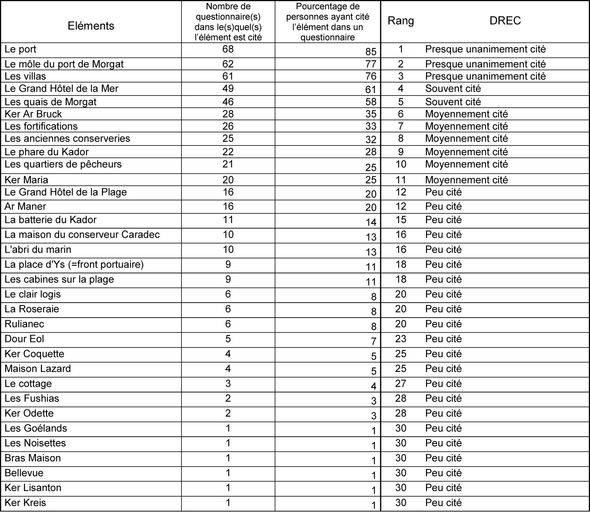

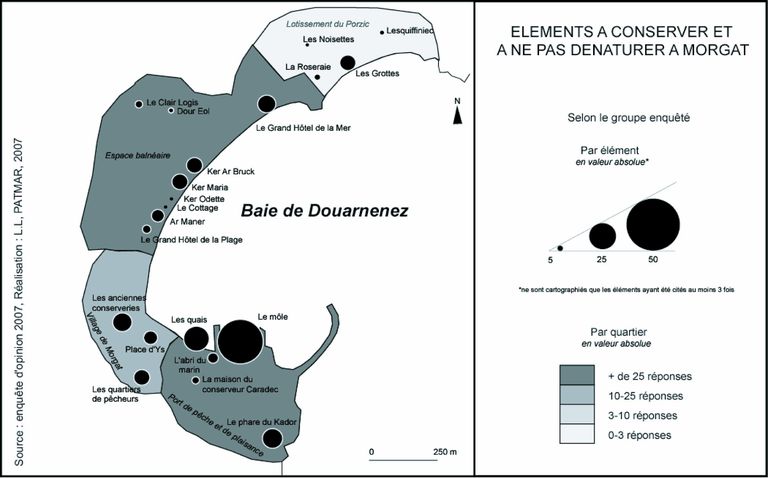

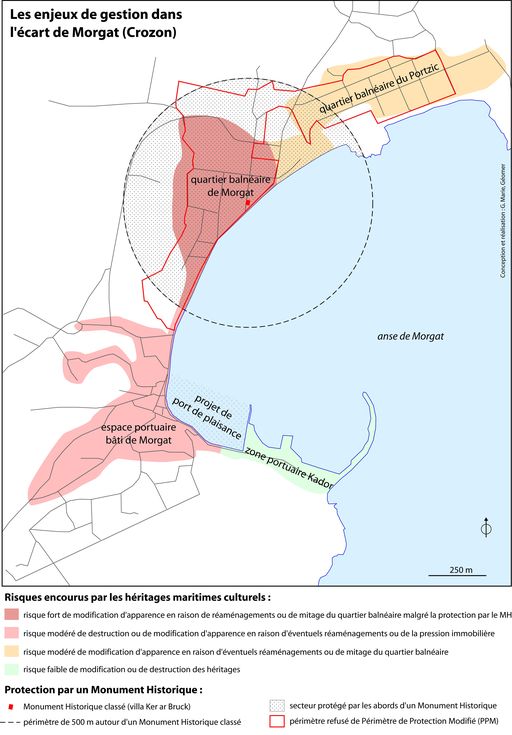

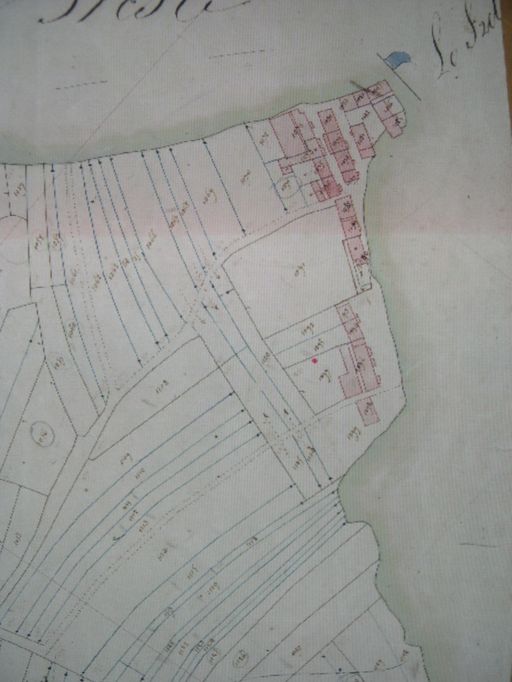

Du point de vue du patrimoine culturel, le site de Morgat est caractérisé par la juxtaposition dans l´espace d´héritages bâtis liés à la pêche et d´héritages bâtis liés au balnéaire. Il serait judicieux de mettre conjointement en valeur ces deux types de patrimoine et en particulier les rues et petits quartiers construits pour les pêcheurs et leurs familles. En complément, la circulation automobile sur le front de mer devrait être réduite afin de réserver cet espace en priorité aux piétons qui seraient par ailleurs encouragés à se promener dans les allées du lotissement Peugeot. Actuellement, le plus grand risque qui pèse sur ce lotissement d´intérêt patrimonial (uniquement protégé dans un périmètre de 500 mètres autour de la villa Ker Ar Bruck classée Monument Historique) est la densification du bâti par constructions interstitielles (voir document 9). Le morcellement possible des lots constitue une véritable menace pour l´homogénéité paysagère du lotissement à l´intérieur duquel chaque propriétaire ne pouvait, à l´origine, construire qu´une seule habitation principale (ainsi que le précisait le cahier des charges de la société de Morgat daté de 1925). Aujourd´hui, la tentation est forte de réaliser des bénéfices en vendant des terrains constructibles. Elle est, pour l´instant, partiellement contrée par un récent décret municipal qui a abaissé le coefficient d´occupation des sols. Il faut néanmoins rester vigilant, d´autant que ce front de mer balnéaire hérité du 19e siècle est l´un des rares en Bretagne à avoir été aussi peu modifié au niveau de ses villas. D´une façon plus générale, il faut veiller à ce que la cohérence architecturale de l´ensemble du front de mer soit respectée, au moment où des constructions nouvelles ou des réfections importantes sont réalisées et qu´un projet d´extension du port de plaisance est proposé. Pour éviter une banalisation des lieux il serait aussi souhaitable qu´à l´instar de l´ancien cahier des charges du lotissement Peugeot, une véritable charte d´urbanisme soit élaborée par la commune pour le secteur de Morgat : évolution du lotissement, constructions et rénovation du bâti de l´ensemble constitué par l´espace portuaire et la station balnéaire. Cette charte traiterait en même temps des aménagements fonctionnels indispensables (voierie, circulation, signalisation, panneaux publicitaires) et de la mise en valeur paysagère et architecturale de ce patrimoine maritime, telle qu´il a été défini ci-dessus.

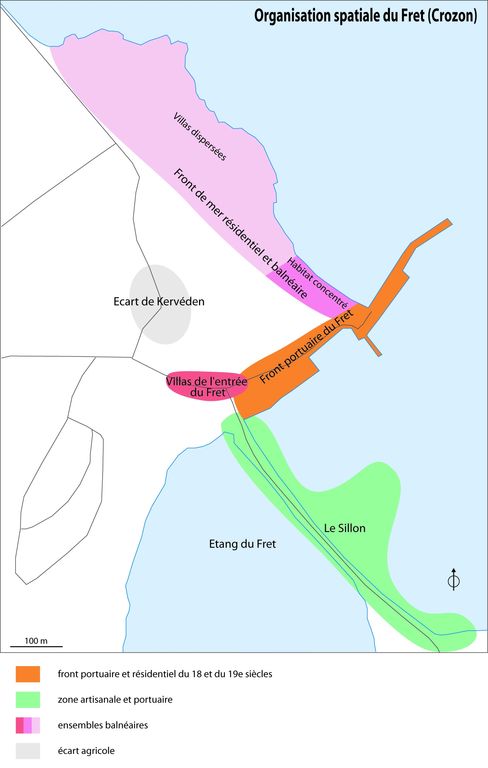

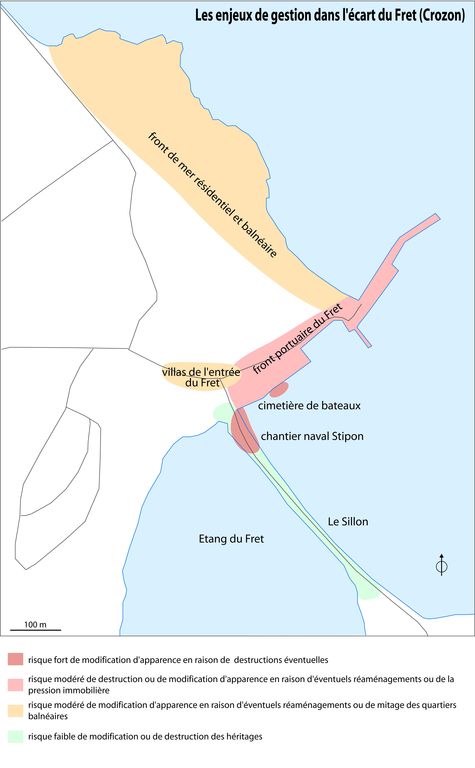

Le site du Fret possède également un intérêt patrimonial spécifique autre que les seules cabanes de construction navale de son sillon, pour la défense desquelles une association a été créée dans les années 1970. Au Fret, on peut aisément mettre en évidence une structure d´urbanisation portuaire caractéristique de l´ensemble des petits ports bretons :

- modestes constructions en pierre sur le site, datant des 17e et 18e siècles (magasins de pêche, presses à sardines) tandis que le port n´est encore que d´échouage.

- implantation d´infrastructures portuaires de plus en plus imposantes à partir de la seconde moitié du 19e siècle (quai, môle, cales), accompagnées par le remaniement des maisons anciennes faisant office de petit front portuaire et par la construction d´un embryon de front de mer résidentiel au début du 20e siècle.

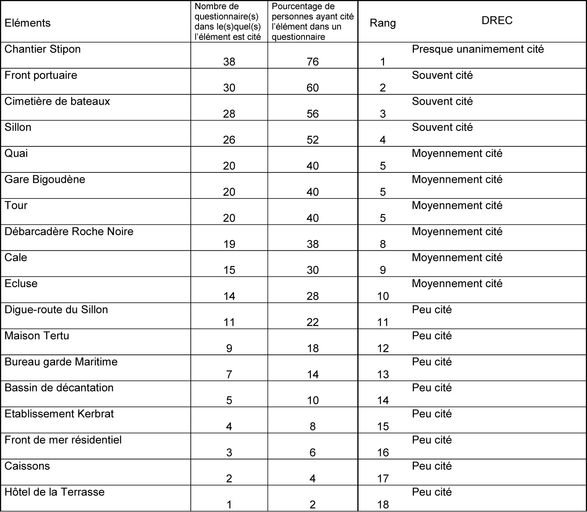

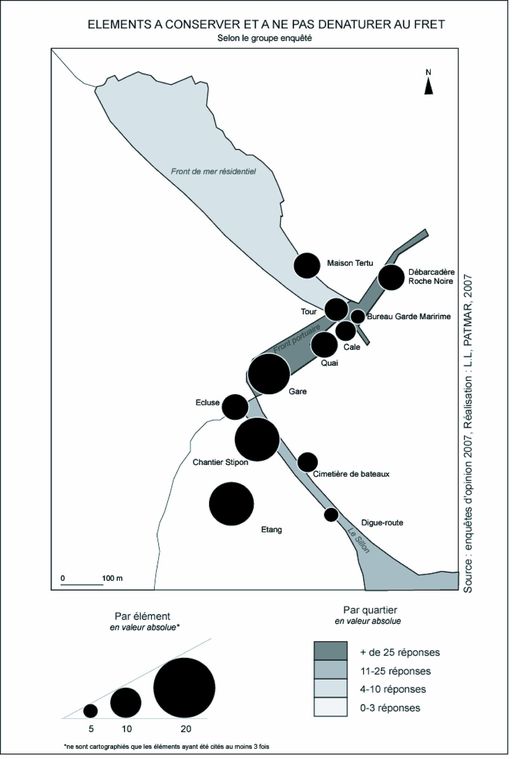

Si la pêche et l´ostréiculture ont joué un rôle non négligeable dans l´animation du port, c´est surtout sa fonction de transit terre-mer (voyageurs à destination de Morgat, exportation de produits agricoles et de matériaux pour Brest) qui explique l´importance de son quai et de ses cales de déchargement. L´ensemble est resté quasiment dans son état du début du 20e siècle : c´est aussi un fait presque unique. Le port du Fret est situé aujourd´hui à l´écart des grands trafics économiques et touristiques qui animent la presqu´île. Son bâti de front de mer et ses infrastructures portuaires, son cimetière de bateaux et ses cabanes du sillon pourraient être considérés comme un micro ensemble portuaire du 19e siècle à valeur pédagogique (lisibilité dans le bâti). Dans cette perspective, une attention particulière doit être portée à la rénovation des façades de front de mer, à la signalisation, au maintien des cabanes de construction navale... ces éléments étant considérés comme faisant partie d´un tout dont il faut conserver la cohérence fonctionnelle et paysagère héritée (voir document 5). Dans une même perspective, on pourrait également créer plusieurs petits sites d´informations historiques destinés à faire comprendre le fonctionnement du port à l´apogée de son activité.

Le modeste et calme site portuaire de Rostellec, aux activités maritimes aujourd´hui endormies, constitue encore un autre exemple de valorisation possible d´un espace littoral à partir de sa singularité historique : estran très peu aménagé et hameau d´arrière-côte qui se constitue presque totalement durant la deuxième moitié du 20e siècle. Il est alors habité par des populations vivant de l´exploitation des carrières (demande croissante de microgranite) et du développement de l´arsenal de Brest (demande en main-d´oeuvre), de l´ostréiculture et de la construction navale qui se développe alors dans l´orbite de Camaret. Habité désormais par des retraités et des résidents secondaires âgés (souvent issus du lieu), il faut ici simplement veiller à ce que le site garde son caractère, notamment au niveau du hameau. Il est possible de mettre sur pied une valorisation légère par le biais d´un circuit de découverte pédestre qui intégrerait le village et le front de mer afin de faire comprendre le fonctionnement de ce territoire en liant l´usage de la côte et des ressources de la mer au développement de l´habitat dans la deuxième moitié du 19e siècle.

Le site de l´Aber, longtemps menacé par de grands projets d´aménagement, est aujourd´hui préservé de la poldérisation et de la spéculation foncière (rachat de 87 hectares par le Conservatoire du Littoral). Le fort de l´Aber et la motte féodale de Rozan viennent d´être intégrés à la Route des Fortifications de la presqu´île de Crozon. La mise en valeur de l´ensemble du site pourrait se faire dans ce cadre, mais également à travers un parcours de découverte spécifique à cette partie de la commune (en intégrant, outre les autres héritages maritimes moins emblématiques de l´Aber, le patrimoine rural et préhistorique du secteur)

Les hameaux du cap de la Chèvre constituent encore une autre variante des espaces littoraux de la commune de Crozon à intérêt patrimonial fort dans la mesure où ils se succèdent sur l´ensemble géographiquement étendu et bien circonscrit du plateau du cap dominant la mer. Ils sont représentatifs de l´architecture rurale traditionnelle de la presqu´île. L´ensemble du secteur dans lequel ils se trouvent est reconnu pour la beauté de ses paysages où mer, falaises accidentées, plages et landes battues par les vents se mêlent. Bien que protégé de diverses façons, le risque actuel au niveau de ce patrimoine bâti, aujourd´hui très recherché, réside dans le souhait des propriétaires d´agrandir les maisons pour y loger famille et amis, si bien que par retouches et ajouts successifs ce patrimoine vernaculaire perd sa cohérence et sa beauté paysagère.

Pour la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine terre-mer du cap de la Chèvre, la recommandation ne peut être que de suivre celles qui sont formulées dans le rapport de Xavier Henry (1981) et de soutenir la municipalité dans ses intentions d´intégrer ces recommandations au PLU en les précisant village par village étant donné la variété des enjeux et des situations.

L´esprit de ces recommandations est en accord avec les souhaits de la majorité des personnes interrogées sur le site du Fret en avril 2007 et sur le site de Morgat en juin 2007 (se reporter aux conclusions des 2 enquêtes de perception en annexe).

Pour atteindre ces objectifs, la municipalité dispose déjà de deux outils : le Plan Local d´Urbanisme (actuellement en cours d´élaboration) et la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (outil qui pour l´instant n´est pas utilisé). Elle souhaiterait par ailleurs renforcer et accélérer son action par l´établissement d´un PPM (Périmètre de Protection Modifié) qui se substituerait au périmètre de 500 mètres de protection automatique des abords du Monument Historique classé de la villa Ker ar Bruck, et permettrait de protéger l´ensemble du quartier balnéaire de Morgat.

Pour l´implantation des constructions du cap de la Chèvre, les règles particulières, définies par le rapport Henry de 1981 sont déjà intégrées au POS et le seront au PLU (avec d´autres prescriptions pour en renforcer l´efficacité). Les mêmes règles pourraient être mises en oeuvre, de façon préventive, pour l´écart historique de Rostellec.

Compte tenu du travail de protection patrimoniale déjà entrepris par la commune, la recommandation nouvelle porte sur la rédaction d´une charte municipale de mise en valeur du patrimoine architectural portuaire et balnéaire de Morgat et du Fret (intégrée au PLU) qui apporterait la cohérence et l´efficacité nécessaires à l´application d´un projet d´ensemble destiné à donner vie à la grande variété des héritages maritimes de la commune. Pour la partie portuaire, cette charte pourrait s´appuyer sur la charte générale des petits ports d´intérêt patrimonial qu´il serait souhaitable de définir au niveau de la Bretagne. De cette façon, la commune de Crozon bénéficierait d´une véritable charte littorale, à la hauteur de la richesse du patrimoine spécifique qu´elle abrite.