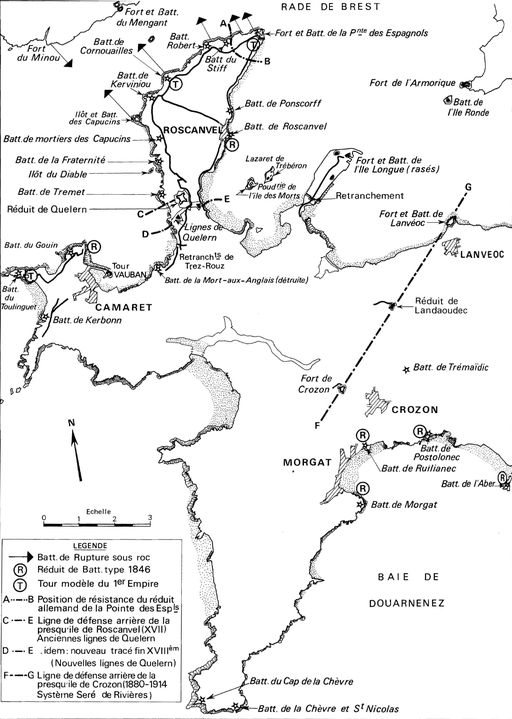

La presqu´île de Crozon, située à la pointe de la Bretagne, est limitée au nord par la rade de Brest et au sud par la baie de Douarnenez. Elle s´ouvre sur la mer d´Iroise, passage entre la Manche et au-delà entre les mers du Nord et Baltique, riveraines des îles britanniques et de l´Europe septentrionale, et l´océan Atlantique, qui mène à l´Europe du Sud et au Nouveau Monde. Cette position stratégique de la presqu´île de Crozon explique l´implantation militaire ancienne et importante. Elle se trouve par ailleurs à proximité du grand port militaire de Brest créé au 17e siècle. Dès le Moyen Âge, l´emplacement stratégique de la presqu´île de Crozon est exploité. En témoigne notamment la présence d´une motte féodale eu lieu-dit de l´Aber. A partir de la fin du 16e siècle, des troupes de garde-côtes, formées d'hommes levés dans les paroisses côtières et encadrées par des officiers garde-côtes, sont chargées de la surveillance des côtes. A cette époque, les débarquements espagnols, à l´instar de celui de la pointe des Espagnols en 1594, puis anglo-hollandais, comme celui manqué du 18 juin 1694 (bataille de Camaret), sont craints. Au 18e siècle, Crozon est le siège d´une capitainerie qui s´étend alors de la rive gauche de l´Elorn (Dirinon) au sud de la baie de Douarnenez (Kerlaz). Cette circonscription comprenait un bataillon de garde-côtes pour défendre le littoral. Ce système perdurera jusqu´à la Révolution Française, un corps de volontaires remplaçant ensuite les populations littorales. A la fin du 17e siècle, l´ingénieur Sébastien Le Prestre de Vauban, au service du roi Louis XIV, entreprend la construction d´un système défensif sur les côtes bretonnes. La Tour Vauban, à Camaret-sur-Mer, est notamment construite, entre 1693 et 1696 afin d'interdire à l'ennemi d'entrer en rade de Brest. D´autres ouvrages ont été bâtis sur la côte à cette époque, mais tous n´ont pas été conservés (ruines de la batterie de côte et du corps de garde de la Mort aux Anglais, corps de garde de Lostmarc´h, premier corps de garde de l´Aber, aujourd´hui détruit, batterie de la pointe du Toulinguet, aujourd´hui pratiquement disparue...). Au 18e siècle, de nouveaux ouvrages sont construits en remplacement d´installations détruites ou devenues obsolètes (corps de garde de Postolonnec ou de l´Aber, batteries des pointes du Kador, du Petit et du Grand Gouin, fortifications du Toulinguet) ou sur de nouveaux sites (corps de garde de Penhoat, de Rulianec, batteries de Kerbonn, poudrière de l´Île aux Morts...). Certains sont construits selon un plan-type que l´on retrouve sur d´autres sites de la presqu´île ou plus largement des côtes françaises (corps de garde crénelé type n° 2 de la circulaire de 1846 du Petit Gouin et de la pointe du Kador ou de type n° 3 pour le corps de garde de Rulianec). Durant la Seconde guerre mondiale, des ouvrages diversifiés seront également construits par l'occupant allemand (batterie du cap de la Chèvre, casemate de Rulianec, obstacles de la plage de Sainte-Anne-la-Palue...). Seuls les bâtiments situés à proximité immédiate du littoral et dont des vestiges subsistent ont été traités. Ainsi, les casemates (Trémaïdic) ou les batteries (Landouadec) situées à l´intérieur des terres n´ont pas été étudiées.

- enquête thématique régionale, Inventaire du patrimoine maritime de Crozon Roscanvel Camaret Clohars-Carnoët Larmor-Plage et Sené

-

Despretz FlorenceDespretz FlorenceCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsouvrage fortifié

-

Aires d'étudesBretagne

-

Période(s)

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

-

Toits

-

Décompte des œuvres

- repérés 125

- étudiés 20

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

Bibliographie

-

TRUTTMANN, Philippe. Architecture miliataire. In La presqu´île de Crozon, L. Calvez (dir. par), Paris : Nouvelle Librairie de France, 1975.

p. 345-362 -

BIGOT, Yannick. De Vauban...à Todt : Installations de défense côtière de l´entrée de Brest. Brest : Université de Bretagne Occidentale, Mémoire de maîtrise de géographie, 2 vol., 1996.

173 + 129 p

Périodiques

-

BESSELIEVRE, Jean-Yves. Les lignes de Quélern (XVII-XX siècles) . Crozon : Avel Gornog, n° 13, 2005.

p. 38-44 -

CADIOU, Didier. Les fortifications de l´anse de Morgat . Crozon : Avel Gornog, n° 14, juillet 2006.

p. 25-28