Le long de la côte de la presqu´île de Crozon, on observe de modestes hameaux, appelés ici « villages », bénéficiant d´un accès direct à la grève et construits sur un modèle de petites maisons basses serrées les unes contre les autres pour résister aux vents balayant cette côte ouverte sur le large (habitat bioclimatique). Leur construction, en grès, quartzite ou dolérite, date, le plus souvent, des 17e et 18e siècles. Ces maisons et dépendances servaient à la fois d´habitat et de remises pour les travaux agricoles, de crèche pour la vache et le cochon et éventuellement d´abri pour les quelques engins de pêche de la famille. Ces écarts ne sont que très partiellement liés au maritime, cependant la pêche a toujours apporté un complément alimentaire pour les familles et souvent un revenu annexe, avec les petits surplus agricoles qui étaient commercialisés. Peut-on pour autant qualifier les habitants de ces hameaux de paysans-pêcheurs ? La réponse est négative car jusqu´aux années 1850 ces hameaux sont habités par des paysans et paysannes pour lesquels la pêche et le ramassage des produits de la mer ne représentent qu´une activité secondaire (poissons, coquillages), cette dernière activité étant souvent dévolue aux femmes et aux enfants. Néanmoins, cette ressource a eu de tout temps son importance dans la vie de ces populations souvent pauvres et surtout, à partir de la fin du 19e siècle, les hommes ont travaillé en grand nombre sur les bateaux de pêche de Morgat et Camaret alors en essor. Cependant ces hameaux se dépeuplent dès l´entre deux-guerres en raison des mutations du monde agricole, de la professionnalisation de la pêche, de l´attrait pour les carrières plus sûres et plus rémunératrices offertes par la marine militaire et l´arsenal brestois tout proche. Ainsi, le recensement de 1954 cite de nombreux « chauffeurs, fraiseurs, mécaniciens » habitant le cap de la Chèvre ou Crozon. Ces données mettent aussi en évidence le nombre grandissant de retraités, vivant dans ces écarts de plus en plus désertés. Aujourd´hui les hameaux du cap de la Chèvre renaissent, mais c'est en tant que lieux de villégiature qu'ils accueillent une population bien différente de celle d´origine, attirée par la proximité de la mer et la beauté des paysages littoraux de cette presqu'île.

- enquête thématique régionale, Inventaire du patrimoine maritime de Crozon Roscanvel Camaret Clohars-Carnoët Larmor-Plage et Sené

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Crozon

-

Commune

Crozon

-

Lieu-dit

Rostudel,

Keravel,

Kerroux,

Kergonan,

Saint-Norgard,

Menesguen,

Kerguillé,

Kergonan,

Dinan,

la Palue,

Bregoulou,

Lostmarc'h,

Kertanguy,

Goulien,

Kersiguénou,

Kerdreux,

Lesteven,

Rosinec,

Kernaléguen,

Kerrellot,

Kerlouantec

-

Dénominationsécart

-

Appellationsvillages du Cap de la Chèvre

-

Parties constituantes non étudiéesmaison, remise agricole, étable, mur de clôture

-

Période(s)

- Principale : 19e siècle

La trentaine de petits « villages » anciens qui ponctuent le cap de la Chèvre constituent l´identité paysagère de cette presqu´île, à la fois en eux-mêmes par la finesse et la modestie de leur architecture, par la qualité de l´environnement accompagnant les bâtiments principaux et par l´intégration de l´ensemble de ces bâtiments au milieu naturel au sein duquel ils sont répartis. Ces hameaux sont à la fois semblables et différents les uns des autres de par la variété de leur situation géographique. Hameaux de plateau, de crête ou de versant, ils constituent autant d´entités paysagères caractérisées jusqu´aux mutations récentes des économies et des sociétés par l'imbrication indissociable et particulièrement harmonieuse des paysages naturels et des paysages humanisés. Ainsi, chaque « village », bien que décliné sur le même modèle, présente une structure originale, en fonction de sa situation, de son site, de son orientation. Les bâtiments principaux d´habitation sont généralement constitués d´un rez-de-chaussée surmonté d´un grenier éclairé de minuscules lucarnes à croupe dite capucine. L´ensemble est couvert d´ardoise. Les murs en pierres sont jointoyés. Sur la façade la porte centrale est encadrée de deux fenêtres. Les cheminées prolongent les pignons pleins. Les bâtiments secondaires (crèches pour les animaux, remises) sont parallèles ou perpendiculaires à la maison principale, accolés ou à proximité de cette dernière, délimitant de la sorte une petite cour. La sobriété des volumes, « l´extrême finesse des couleurs, des matériaux, des détails de composition et de construction, sont d´un grand intérêt » (Henry, 1981). Bien que la partie littorale du cap ait été classée en 1983, depuis une trentaine d´années, l´achat de ces hameaux par des populations de résidents secondaires a pour conséquence d´insidieuses modifications du paysage urbanisé : ajouts discordants, agrandissement des ouvertures des façades, percement des pignons, multiplication des ouvertures, fixation de clôture en plastique... Cependant, l´unité d´ensemble est encore assez largement préservée, mais pour combien de temps encore ? On trouve le même type d´habitat, lié à une histoire comparable, dans d´autres sites de la commune de Crozon, notamment à Saint-Julien, Kerguelen, Cléguer.

Données complémentaires architecture PATMAR

- REFC

- THPA Vie des populations littorales

- PROJ La municipalité souhaite que la révision du Plan Local d´Urbanisme soit l´occasion de mener une réflexion sur les enjeux généraux du Cap de la Chèvre, et de proposer des solutions adaptées au contexte local de chaque village (Triolet, 2006).

- MENA modification de l´apparence extérieure du ou des bâtiment(s)

- PMEN Si jusqu´à présent ces sites conservent les caractéristiques qui ont fait leur renommée et leur beauté, la principale menace actuelle réside dans la conquête de cet espace par les touristes et les résidents secondaires, ayant pour conséquence l´implantation de caravanes et de mobil-homes, des rénovations voyantes et inadaptées, des constructions neuves en discordance avec l´habitat traditionnel.

- DREC

- AVIS

- INGP intérêt paysager et pittoresque

- PING Ces hameaux du cap de la Chèvre ont un intérêt patrimonial fort dans la mesure où ils se succèdent sur l´ensemble géographiquement étendu et bien circonscrit du plateau dominant la mer, ceinturé de hautes falaises et de longues plages de sable. Ils sont représentatifs de l´architecture rurale traditionnelle de la presqu´île. L´ensemble du secteur dans lequel ils se trouvent est reconnu pour la beauté de ses paysages où mer, falaises accidentées, plages et landes battues par les vents se mêlent. La partie sud du cap et la bande littorale appartiennent au site classé du cap de la Chèvre depuis 1983, à l´exception des villages qui sont, pour la plupart, des sites inscrits depuis 1985. Ce même secteur méridional et littoral du cap de la Chèvre constitue un périmètre d´intervention du Conservatoire du Littoral (zone sur laquelle le conservatoire à un droit de préemption en cas de vente d´un terrain), dont la frange côtière est une ZNIEFF.

- RECO Les hameaux du cap de la Chèvre ont un intérêt patrimonial fort dans la mesure où ils se succèdent sur l´ensemble géographiquement étendu et bien circonscrit du plateau du cap dominant la mer. Ils sont représentatifs de l´architecture rurale traditionnelle de la presqu´île. L´ensemble du secteur dans lequel ils se trouvent est reconnu pour la beauté de ses paysages où mer, falaises accidentées, plages et landes battues par les vents se mêlent. Bien que protégé de diverses façons, le risque actuel au niveau de ce patrimoine bâti, aujourd´hui très recherché, réside dans le souhait des propriétaires d´agrandir les maisons pour y loger famille et amis, si bien que par retouches et ajouts successifs ce patrimoine vernaculaire perd sa cohérence et sa beauté paysagère. Pour la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine terre-mer du cap de la Chèvre, la recommandation ne peut être que de suivre celles qui sont formulées dans le rapport de Xavier Henry (1981) et de soutenir la municipalité dans ses intentions d´intégrer ces recommandations au PLU (elles le sont déjà au POS), en les précisant village par village étant donné la variété des enjeux et des situations, certains hameaux, comme celui de Rostudel, ayant un intérêt patrimonial particulièrement important.

-

Sites de protectionsite classé, site inscrit, zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique

La partie sud du cap et la bande littorale appartiennent au site classé du cap de la Chèvre depuis 1983, à l´exception des villages qui sont, pour la plupart, des sites inscrits depuis 1985. La frange côtière est également une ZNIEFF.

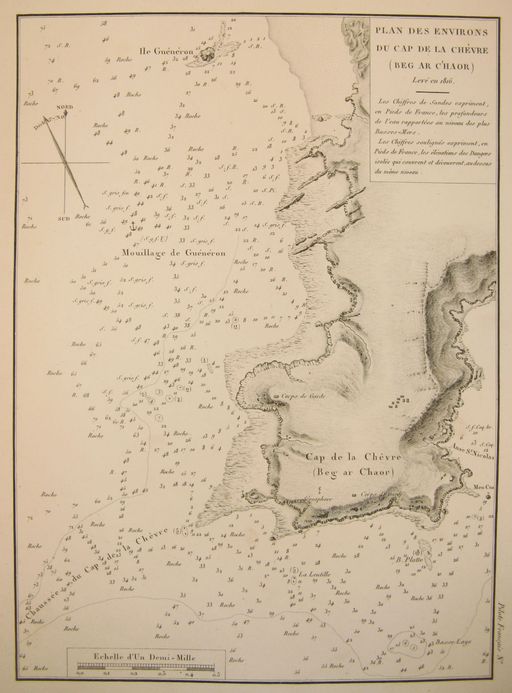

- (c) Service historique de la Marine - Archives

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

- (c) Laboratoire GÉOMER, UMR LETG 6554 - CNRS

Bibliographie

-

HENRY, Xavier (Architecte DPLG). Etude de protection des villages du Cap de la Chèvre. Commune de Crozon, Finistère. Rapport de synthèse. Paris : Délégation Régionale à l´Architecture et à l´Environnement, Service Départemental d´Architecture, Direction Départementale de l´Equipement, 1981.

-

TRIOLET, Céline. Site inscrit du Cap de la Chèvre. Presqu´île de Crozon, Finistère. Rapport pour le Service Départemental de l´Architecture et du Patrimoine Finistère. Direction Régionale de l´Environnement Bretagne, 2006.

19 p

Périodiques

-

SIMON, Jean-François. L´architecture rurale traditionnelle dans la presqu´île de Crozon. Crozon : Avel Gornog, n° 1, 1993.

p. 5-9 -

SENECHAL, Michel ; KERDREUX, Jean-Jacques ; CADIOU, Didier. Rostudel. Crozon : Avel Gornog, n° 6, 1998.

p. 31 -

FEREC, Solen ; KERDREUX, Roger Jean. Aspects d´un mode de subsistance traditionnel. Crozon : Avel Gornog, n° 6, 1998.

p. 32-39