CONTEXTE HISTORIQUE ET ECONOMIQUE

La topographie du territoire est conforme à celle représentée sur la carte de Cassini, vers 1770. La forêt du Cranou et le bois du Gars y occupent sensiblement la même surface qu'aujourd'hui. La toponymie témoigne, cependant, d'une occupation ancienne beaucoup plus importante des bois (Coat-Bian, Coatevez, Coatiez, Coat-Meur, Coatforest...), suivis de défrichements. Les premiers relevés cadastraux (1824-1825) reflètent encore largement le tracé des chemins, le parcellaire et le bâti hérités d'un passé plus lointain.

En 1843, Ogée note que sur un total de 5949 hectares, 2607 hectares sont des terres labourables, 247 des prés et des pâturages, 204 des bois alors que 2218 hectares sont couverts de landes situées dans la partie est de la commune. De fait, la fertilité des sols est plus grande à l'ouest du territoire, au voisinage du bourg et de Lanvoy. Les landes sont utilisées pour les fourrages, la litière et l'élevage des moutons. Ces derniers sont exportés en quantité considérable tandis que la laine est acheminée brute vers Irvillac pour la traiter et la tisser avec du lin afin d'obtenir de la "berlinge" (tiretaine). La présence du chanvre pour l'utilisation locale est attestée dans la micro-toponymie et les inventaires après décès. La culture du chanvre se contente de terres pauvres à la différence de celle du lin qui est peu évoquée. Seuls cinq "kanndis" (maisons à blanchir le fil de lin) sont attestés, et 218 métiers à tisser pour 771 inventaires.

En 1876, 84% de la population vit de l'agriculture. Sur les 769 exploitants, un peu moins de la moitié est propriétaires (328) alors que les autres (441) sont fermiers ou métayers. A ces chiffres, il faut ajouter 536 domestiques attachés aux fermes et 83 journaliers. Le recensement de la population indique également la présence de 123 mendiants. Les exploitations sont modestes en surface mais les troupeaux relativement importants : 3195 bovins (en moyenne quatre par exploitant), 588 chevaux et 222 boeufs, 1008 moutons principalement localisés dans la partie haute, dite "la montagne", ainsi que les ruches (789).

A partir du milieu du 19e siècle, l'agriculture progresse sous l'influence de Théophile de Pompéry, homme politique et agronome, établi au manoir du Parc dans la commune de Rosnoën : les engrais marins et le sable calcaire sont acheminés par le port du Faou ; l'élevage des chevaux encouragé avec l'établissement d'une station de haras au Faou. Les foires aux bestiaux tiennent une place importante au bourg d'Hanvec. En 1884, la municipalité ouvre une école pratique de laiterie pour les jeunes filles, dans le manoir de Kerliver. Avec l'aval du ministère de l'agriculture, cette institution marque la vie locale et diffuse les techniques agricoles les plus modernes. Aujourd'hui, elle demeure un centre de formation horticole, agricole et paysager.

Les édifices sont régulièrement répartis sur le territoire communal, à l'exception de la partie extrême est qui correspond à la forêt du Cranou et aux landes rocheuses dépourvues d'habitat. Ailleurs, maisons et fermes sont réparties en hameaux plus ou moins importants. On constate l'absence d'habitat isolé, à l'exception de quelques implantations postérieures à 1850 (Briantel, Mescam Huella, Yun Vraz, Ménez Meur...) dans des landes nouvellement défrichées. Des résultats observés, et plus particulièrement des chronogrammes, se dégagent plusieurs tendances situant le corpus des constructions rurales dans une chronologie allant du 2e quart du 17e siècle à le fin des années 1930. A l'exception de l'ancienne métairie du manoir de Kerohan, les témoins antérieurs au 17e siècle sont absents malgré une occupation généralisée dès le 15e ou 16e siècle. Le nombre d'habitations et de dépendances anciennes est plus élevé dans la partie est de la commune, la plus pauvre, où les reconstructions ont été moins nombreuses. A contrario, le taux de reconstructions dans la seconde moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle est nettement plus élevé dans la partie ouest de la commune.

COMMANDITAIRES

Les inscriptions avec le nom des couples bâtisseurs sont quasi inexistantes sur les bâtiments. Seules les dates sont figurées, encore sont elles assez rares. Il y a peut-être un lien à établir entre la modestie des habitations, la présence courante de linteaux de schiste peu propice à la sculpture et l'absence d'inscriptions.

COMPOSITION D'ENSEMBLE

La plupart des édifices se situe au sein de hameaux à l'origine composés de plusieurs exploitations agricoles disposant chacune de dépendances et donnant sur des espaces ouverts ou des voies de passage. Les dépendances sont majoritairement construites en alignement du logis, en particulier les étables.

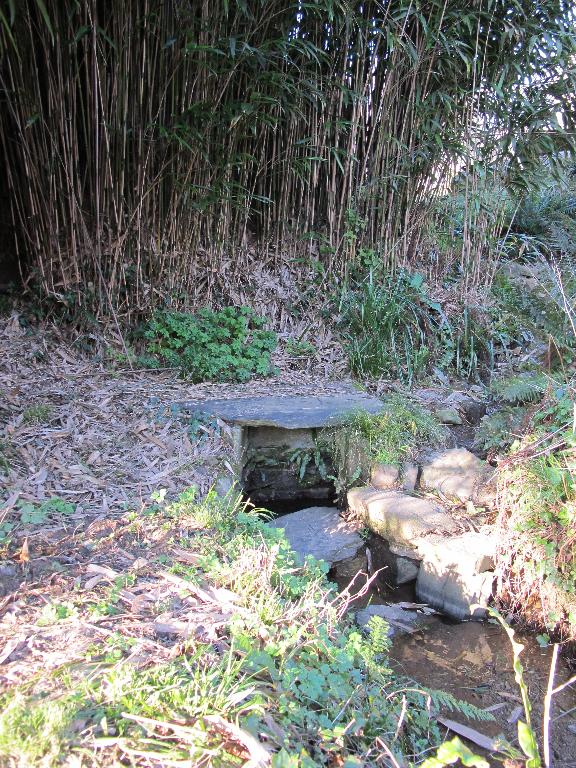

25 PUITS (repérage non exhaustif) ont été localisés ; souvent semi-circulaires, construits en moellon, couverts de dalles de schiste avec des reposoirs à seaux sur le devant. Ceux de Boudourec, Coatmeur, Lesvénez, Quindrivoal sont représentatifs et bien conservés. Rares sont les puits voûtés en cul de four (Rosarglouet), dépourvus de superstructure (Mescam) ou intégrés dans le mur d'un bâtiment (Lesvénez). Un hameau pouvait compter jusqu'à deux ou trois puits (Lesvénez, Rosarglouet, Pennahoat ar Gorré). Des fontaines domestiques sont également aménagées au sein des écarts en lieu et place des puits (Goulaouren, Guernalin, Kervézennec, Kervel).

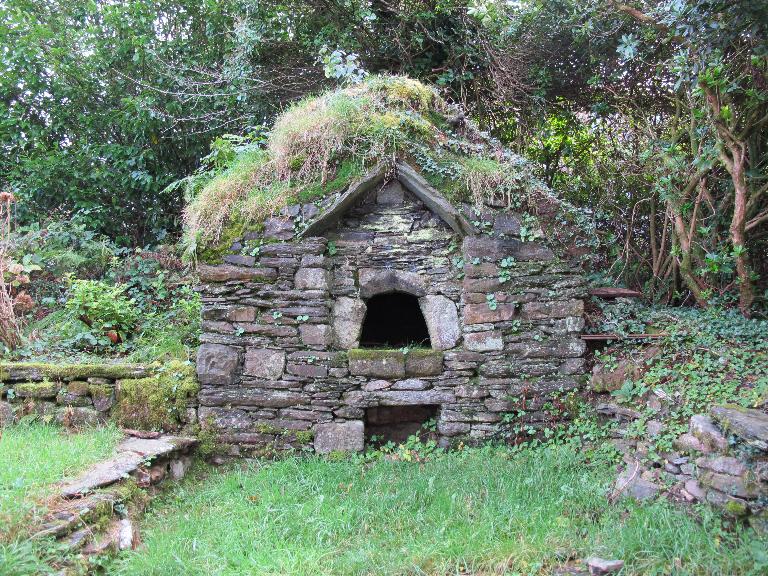

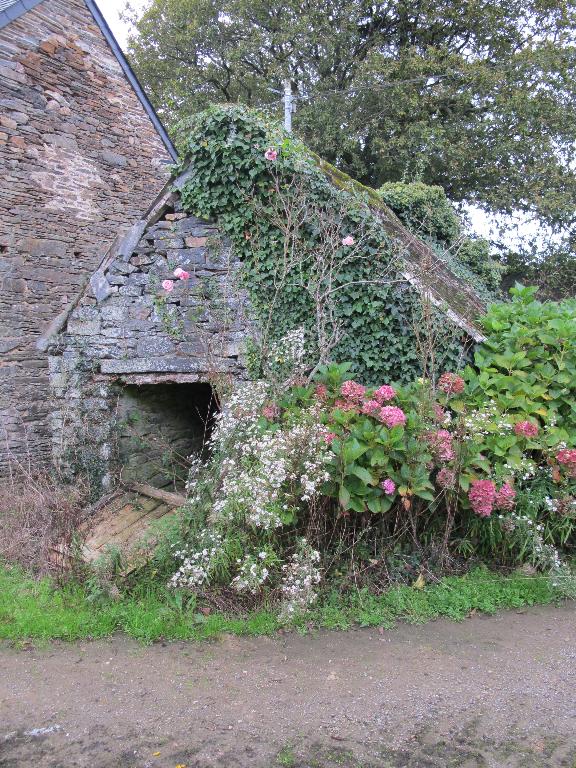

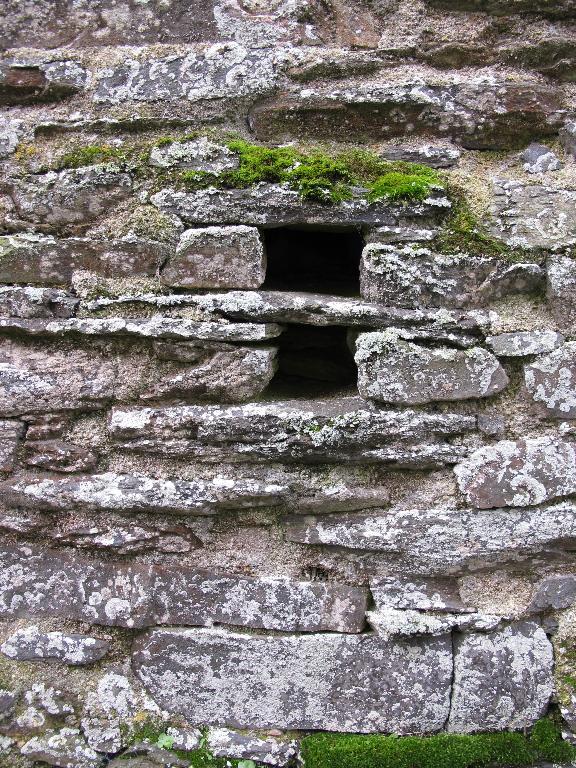

17 FOURS A PAIN ET FOURNILS (repérage non exhaustif) ont été repérés. Les fours sont généralement construits un peu à l'écart des habitations, parfois greffés sur le pignon d'un logis (Kerohan, kerbluen). Les gueules des fours sont en retrait, protégées par un linteau ou deux linteaux de schiste posés en bâtière. Les plus anciens exemples datent probablement du 17e siècle (Lesvénez, Bodrézal). Les fours sont parfois associés à un local pour former un fournil (Toulboët, Kernellac'h, Kervel).

Parmi les 24 GRANGES répertoriées (repérage non exhaustif), toutes du 19e siècle, deux types se détachent : celles avec porte charretière en pignon (Kergaër, Valanec, Le Rest) et celles avec porte charretière placée au centre de la façade (Kerbluen, Briantel, Keranguéven).

Quelques CELLIERS ont été repérés dont le plus ancien se trouve à Kervinou (17e siècle).

Des REMISES sur piliers maçonnés (Mescam) ou sur piliers monolithes de schiste inclus dans la maçonnerie sont encore visibles à Bodrézal et Lanton.

Les SOUES sont nombreuses, petites, placées en bout d'alignement ou en appentis devant l'étable (Valanec, Boudouguen, Mescam). Elles sont parfois dissociées des étables, construites à quelques mètres (Kervel, Bodrézal, Troéoc, Goulaouren). Certaines sont circulaires comme à Pennohoat ar Gars, Troéoc (vestiges), Kernavel. Ces dernières méritent une attention particulière, elles témoignent d'un type devenu rare mais sans doute beaucoup plus représenté autrefois et que l'on retrouve ailleurs en Bretagne, notamment dans le Morbihan, dans la régions du Scorff et de l'Ellé.

Les BERGERIES sont plus difficilement identifiables, pourtant nombre de dépendances devaient être destinées à cet usage étant donné l'importance des élevages de moutons, notamment dans la partie nord et est de la commune. Les inventaires après décès du 18e siècle révèlent la quantité des stocks de laine, en particulier à Bodrézal (39 livres de laine), Lesvénez (34 livres), Lanton (18 livres), Penarun (47 livres). Les grandes dépendances de Briantel et de Lanton ont probablement abrité des bergeries.

MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE

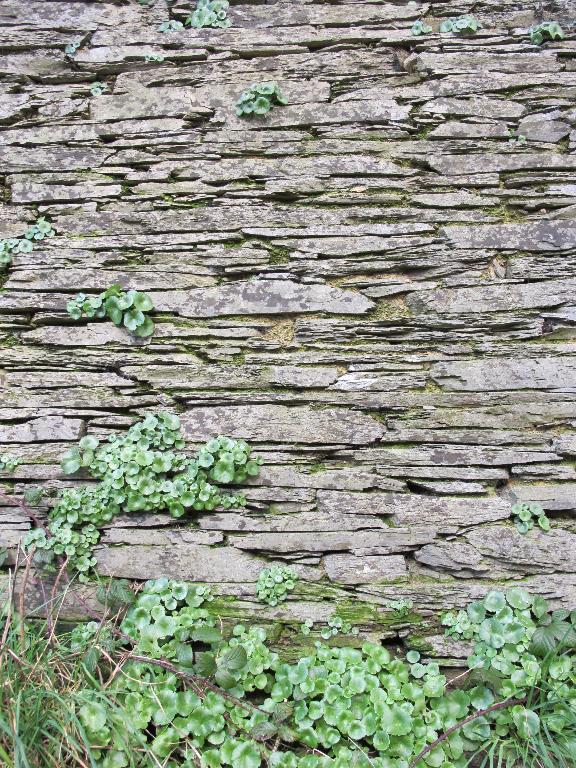

La variété géologique du sous-sol d'Hanvec est à l'origine de la diversité des matériaux de construction : schistes, grès, quartzites, calcaires alternent dans les mises en oeuvre. Le schiste domine au nord, utilisé différemment en fonction de la qualité de la pierre : en moellons équarris dont l'aspect est parfois proche de la pierre de taille (Bodevintin, Bodrézal), en lits réguliers de lames de schiste (Mescam, Bodevintin) ou en moellons irréguliers de tailles variées (Goulaouren, Lesvénez). Sur le reste du territoire, les mises en oeuvre sont mixtes mêlant moellons de schiste, de grès, de quartzite et de calcaire de manière aléatoire, calés à l'aide de petites pierres. Les encadrements de baies sont en schiste, parfois en bois sur les maisons les plus modestes et sur certaines dépendances. Extraits localement ou dans la commune voisine de Hôpital-Camfrout, le granite et le kersanton sont également utilisés en encadrements.

La quasi-totalité des maisons est couverte d'un toit à longs pans. D'un usage courant autrefois, le chaume a disparu aujourd'hui du paysage architectural. Les couvertures anciennes en ardoises épaisses, extraites localement, sont devenues rares. Le schiste débité en grandes plaques est utilisé comme cloison dans les soues pour créer des loges ou comme auvents posés sur des consoles au-dessus des portes d'entrée. Il peut également être taillé pour servir de poteaux dans les remises.

STRUCTURE ET ELEVATIONS

Dans ce secteur d'élevage et de cultures, les constructions rurales anciennes s'inscrivent dans deux grandes catégories, "l'habitat mixte" caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit et le "logis indépendant", défini par l'absence de cohabitation entre les hommes et les animaux.

Dans le territoire étudié, l'habitat mixte est peu répandu, on l'observe sur une douzaine d'exemples : des fermes construites entre le début du 17e siècle (Lanton, 1623) et le milieu du 19e siècle (Ar Goré). Deux portes sont percées pour différencier l'entrée des hommes et des animaux, parfois la deuxième porte est créée dans un second temps (Kerandouar, Pont Névez, Pontol). Une cloison en bois ou un mur de refend en pierre sépare les deux unités.

LES MAISONS A AVANCEE

Au total, 26 maisons à avancée ont été localisées sur Hanvec dont 24 dans la moitié est de la commune, bâties entre 1658 (Toulboën) et le milieu du 19e siècle (Toulivin).

Ces maisons de plan rectangulaire présentent un avant-corps de faible largeur sur la façade principale, appelé avancée ou apotheiz. L'avancée est réservée à la table et aux bancs, raison pour laquelle elle se trouve du côté du pignon abritant le foyer. A deux exceptions près, les avancées sont couvertes en appentis. Dans ce type d'habitat, on peut distinguer deux variantes : la maison en rez-de-chaussée (17 récurrences) et la maison à étage (9 récurrences). Parmi ces dernières, presque toutes du 17e siècle, sept se trouvent dans des hameaux où l'élevage des moutons et la production de laine sont cités dans des inventaires après décès. Ces maisons semblent avoir été construites par les propriétaires d'importants cheptels ovins (Kervézennec, Pennarun, Pennahoat ar Gorré, Kervel, Toulboën, Moulin de Bodrézal).

LES MAISONS DE TYPE TERNAIRE

Une centaine de logis de type ternaire a été localisée, soit 70% du total des maisons repérées (hors bourg). Caractérisé par une façade ordonnancée, le plus souvent à trois travées, et à deux pièces par niveau, ce type est particulièrement répandu dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle. On assiste cependant dès le milieu du 17e siècle à la genèse du type ternaire : les trois travées sont parfois incomplètes et irrégulières mais le prototype se met déjà en place (Bodrézal 1666, Le Rest 1651, Keronézou, Kersadiou, Rosarglouet, Lanton 1660). ce soucis de symétrie touche également des édifices plus modestes à haut comble à surcroît dont les jours de comble s'alignent sur les baies du rez-de-chaussée (Kernanvel, Keranguével). Dans certains cas, les façades des maisons ont été partiellement ou totalement remontées au cours du 19e siècle afin d'aligner au mieux les travées (Rosnivinen 1658, Lanton, Valanec 1700, Guernalin, Mescam 1816, Ar Gorré, Roudouhir).

LES MAISONS ELEMENTAIRES

Les maisons élémentaires se distinguent par l'absence d'étage habitable. Parmi eux, les logis à pièce unique sont présents du 17e siècle (Le Labou) au début du 20e siècle. Ils sont parfois jumelés comme à Pennahoat ar Gorré, Pennavern ar Gorré, Boudouguen. Les exemples de logis à deux pièces en rez-de-chaussée sont plus nombreux et correspondent à un habitat plus tardif.

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Les aménagements intérieurs sont très simples. Dans les maisons à avancée, l'apotheiz abrite la table et les bancs près du foyer. Dans les intérieurs avec deux pièces au rez-de-chaussée, une cloison en bois sépare la salle de la resserre ou cellier.

La présence de saloirs surmontés d'étagères encastrées dans l'épaisseur du mur est visible dans plusieurs maisons (Valanec, Kervézennec, Kernanvel) mais semble moins répandue que dans certaines communes du Parc.

Un seul logis présente un escalier de distribution extérieur pour accéder à l'étage (Toulboën). L'escalier en vis dans oeuvre en pierre observé à Poulhanol (1654) semble unique sur la commune. les autres escaliers consistent en une simple échelle de meunier ou un escalier en équerre en bois.

Les linteaux et les corbelets des cheminées sont souvent en bois, parfois en schiste dans les maisons les plus soignées. Les cheminées en granite semblent exceptionnelles (Poulhanol). Des niches sont souvent aménagées de part et d'autre de la cheminée ou dans le contre-coeur. Les pierres d'attache pour les animaux sont très courantes, insérées dans la maçonnerie des façades.

CONCLUSION

Les maisons rurales traditionnelles d'Hanvec présentent une typologie variée en fonction des dates de construction et de la localisation géographique. Entre l'est et l'ouest de la commune, les différences sont importantes tant sur le plan des paysages, de la topographie, des sols et de l'habitat. La concentration des maisons à avancée dans la partie orientale est particulièrement frappante. Les mises en oeuvre offrent également une grande variété d'aspects en raison de la diversité géologique locale. Les hameaux de Toulboën, Rosarglouët, Poulhanol, Pennarun, Pennahoat ar Gorré, Mescam, Lanton, Kervel, Kernanvel, Kergaër, Kerancuru, Guernalin, Goulaouren, Boudouguen, Bodrézal, Ar Gorré conservent quelques exemples caractéristiques de l'architecture rurale de la commune.