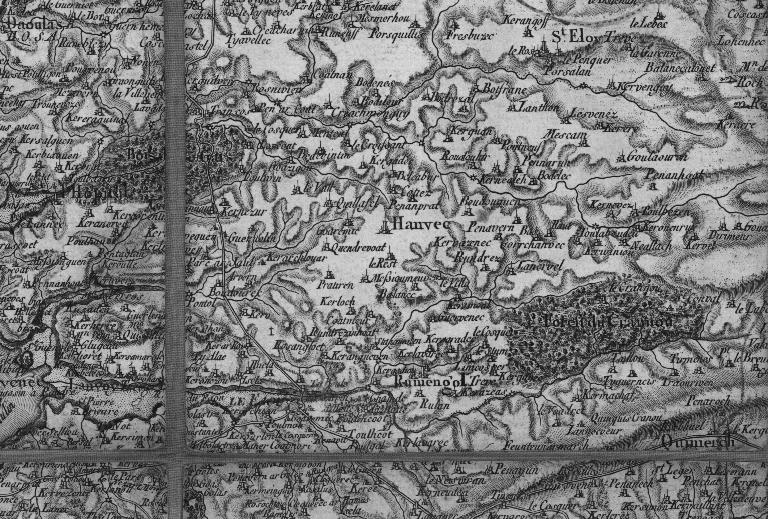

Mentionnée dès le 11e siècle dans le cartulaire de l'abbaye de Landévennec, la paroisse de "Hanveg" (en breton : été, lieu d'estive), évêché de Cornouaille, inclut jusqu'à la Révolution les trêves de Rumengol et de l'Hôpital-Camfrout. Elle est augmentée de Lanvoy en 1792-1793.

La toponymie semble indiquer qu'Hanvec a constitué un centre de défrichement et de conquêtes des terres. L'importance des bois est attestée par les noms de nombreux hameaux commençant par coat, killi, cran, gars : Coat Bihan, Coatevez ; Quillafel ; Le Cranou ; bois du Gars...

Hanvec est habité depuis la Préhistoire (abri sous roche, hache en kersantite à Lanvoy, hachettes en bronze à Lesvénez...). L'époque gallo-romaine a également laissé des traces : portion de voie comprise entre Keromen et le bois du Gars vers Irvillac, camp près de Boudouguen, tuiles et vases provenant d'habitats établis sur les deux rives de la ria du Faou.

Au Moyen-Age, Hanvec est dominé par l'autorité féodale de la vicomté du Faou, l'une des plus puissantes de Cornouaille dont l'emprise s'étendait jusqu'à Carhaix. Les vicomtes du Faou sont les plus anciens seigneurs de la région, ils exercent leur juridiction sur Hanvec et Rumengol jusqu'à la Révolution. Autre ancienne famille de Bretagne, les Quélen de Kerohan possèdent un manoir à Kerohan (près de Lanvoy) figuré sur le cadastre ancien, ruiné dès la seconde moitié du 19e siècle. A deux reprises, aux 16e et 18e siècles, ces seigneurs sont alliés aux Kerliver. Le manoir actuel de Kerliver, construit au 16e siècle à l'ouest de la commune, témoigne de la puissance passée de cette famille qui avait des représentants à la cour de la duchesse Anne.

Sur les quatre chapelles de la commune, seules subsistent les chapelles Saint-Oyen de Lanvoy et Saint-Conval du Cranou, l'une en partie ruinée, l'autre détruite et partiellement remontée à Toulboën en 1942. Les chapelles Saint-Gouzien et Saint-Nicodème (hameau de Lanton) ont disparu dès le début du 19e siècle.

Le dépouillement des inventaires après décès des 17e et 18e siècles (réalisé par l'association Dourdon) met en lumière l'importance de l'élevage des moutons dans la paroisse d'Hanvec alors qu'il est quasi inexistant ailleurs. L'étendue des landes explique la place de cette activité. La laine, exportée brute à Irvillac (commune voisine au nord), y est tissée avec du chanvre ou du lin pour confectionner un tissu appelé "berlinge". La laine étant peu travaillée à Hanvec, un seul moulin à foulon est mentionné sur la commune, à Troéoc, dans le bois du Gars.

Plante rustique qui se contente de terrains pauvres, le chanvre est souvent présent dans les actes tandis que le lin est peu évoqué. Seuls cinq kanndis (maisons à blanchir le lin) sont mentionnées, aujourd'hui ruinées. Au 18e siècle, Hanvec produit également du seigle, de l'avoine, de l'orge, du sarrazin et du froment, notamment aux abords du bourg et de la côte où la fertilité des sols est plus grande et le climat plus doux que dans "la montagne". Les arbres fruitiers sont nombreux et la production de cidre ancienne. L'omniprésence des landes dans l'est de la commune a également permis de développer l'élevage des abeilles.

Située dans la partie sud-est de la commune, la forêt domaniale du Cranou est à cheval sur les communes d'Hanvec (403 hectares) et du Faou (204 hectares). Elle est à l'origine de plusieurs industries liées au bois : coupe de bois pour la Marine royale, verrerie, saboteries. En 1701, le roi fait l'acquisition de la forêt avant de la céder à la Marine qui la gère jusqu'en 1828. Le Cranou fournit ainsi à la Marine les nombreux arbres dont elle a besoin pour renouveler sa flotte. Ils sont livrés à Brest par la rivière et le port du Faou. Une verrerie est également signalée au 18e siècle, figurée sur le cadastre ancien. Au début du 20e siècle, une centaine de sabotiers vivaient autour de la forêt. En 1969, le dernier sabotier de Hanvec met fin à son activité.

Avant le développement des voies de communication au 19e siècle, seule la route royale n°170, dite de Quimper à Lesneven, traverse la commune du sud au nord. En 1839, l'élargissement de la route départementale du Faou à Saint-Thégonnec facilite l'échange des marchandises, même si les routes vers les deux ports du Faou et de l'Hôpital-Camfrout sont bien entretenues, les paysans y trouvant engrais marins et sables calcaires. En 1863, la mise en place de la ligne de chemin de fer Châteaulin-Landerneau contribue au désenclavement de la commune. Il faut cependant attendre le début du 20e siècle pour que les hameaux soient correctement desservis. En 1902, la majeure partie d'entre eux n'a pas encore de chemins praticables.

Marié à une hanvecoise en 1863, le peintre Eugène Boudin, un des pères de l'impressionnisme, séjourne à plusieurs reprises à Hanvec. Il y peint le bourg, l'église, la campagne, les foires aux bestiaux et rapporte un certain nombres de notes ("Notes d'un voyage en Bretagne" 1867) sur la vie quotidienne qui s'avèrent précieuses aujourd'hui.

Hanvec conserve des éléments patrimoniaux identifiés et dignes d'intérêt parmi lesquels se distinguent un ensemble de croix et calvaires des 16e et 17e siècles, des fontaines de dévotion, deux édifices religieux (église et chapelle des morts), un certain nombre de maisons rurales, des éléments de patrimoine ferroviaire (ponts, gare, réservoir).