Chargée de mission de Lin & Chanvre en Bretagne

- enquête thématique régionale, patrimoine linier et chanvrier de Bretagne

-

Besselièvre Jean-YvesBesselièvre Jean-YvesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chargé de mission de Lin & Chanvre en Bretagne de 2009 à 2013

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesBretagne

L'opération de blanchiment est effectuée différemment d'un territoire à l'autre. Il s'agit d'obtenir une toile de lin ou de chanvre la plus "blanche" possible, cette définition étant à relativiser ; l'obtention d'un blanc pur n'étant pas possible.

La lessive la plus utilisée pour cette opération est constituée de cendre de hêtre, au pouvoir saponifiant important et qui a la particularité de ne pas contenir de tanin. Cette cendre fait l'objet d'un véritable commerce. Ainsi, on trouve des toponymes liés à ce marché portant le mot "cendre" ou "ludu" en langue bretonne, à l'exemple de la Place aux cendres de la commune du Faou dans le Finistère. Dans les inventaires après décès on la trouve sous le nom de "charrée".

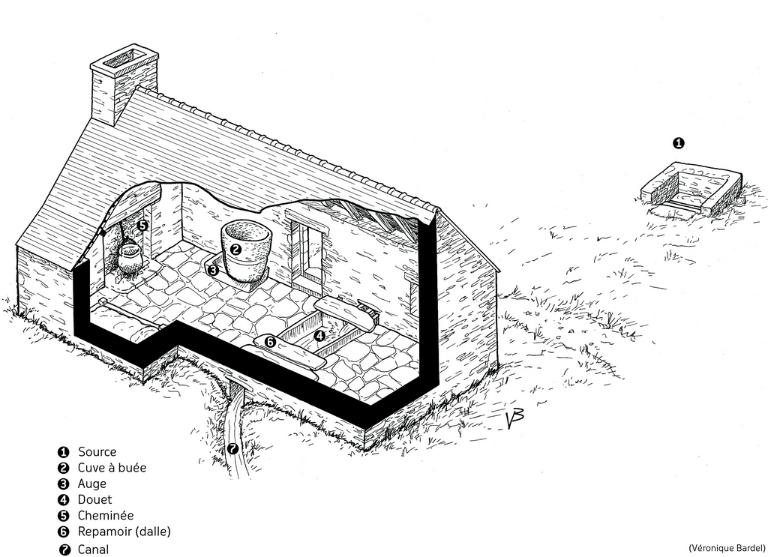

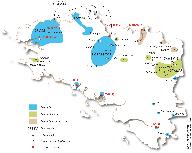

Dans le Nord-Finistère, le fil de lin est blanchi une fois enroulé en écheveaux. Cette opération est réalisée dans les "kanndi" ou maisons buandières, petites constructions dispersées dans la campagne.

Dans les Côtes d'Armor, les toiles de lin sont blanchies dans des "blandiries", grands bassins ou lavoirs maçonnés.

La concentration de ces éléments sur ces deux territoires en fait leur particularité. Sur le reste du territoire breton on peut trouver ce type de bâti, mais isolément et sous d'autres termes.

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle, 18e siècle

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

- (c) Association Dourdon

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

Présidente de Lin & Chanvre en Bretagne

Chargée de mission de Lin & Chanvre en Bretagne

Présidente de Lin & Chanvre en Bretagne