Chargée de mission de Lin & Chanvre en Bretagne

- enquête thématique régionale, patrimoine linier et chanvrier de Bretagne

-

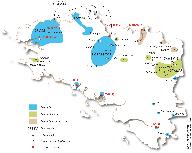

Aires d'étudesBretagne

Après le rouissage les gerbes de lin ou de chanvre sont mises à sécher. Celles-ci sont disposées verticalement en petites meules sur place ou dans une prairie à proximité de la ferme. Les poignées sont ensuite regroupées en plus grosses bottes afin d'être stockées dans une grange jusqu'à l'hiver. C'est au cours de cette période que sera effectué la dernière étape du séchage du chanvre dans le four à pain du hameau ou des fours construits spécialement à cet effet. Ainsi, la dessiccation complète de cette plante plus ligneuse que le lin permet d'achever l'opération engagée lors du rouissage : l’élimination définitive des éléments de bois ou de résine. Une fois secs, les fagots peuvent subir l’opération de teillage qui comprend plusieurs phases.

Le teillage définit l'ensemble des opérations qui ont pour but de séparer les fibres situées sur le pourtour de la tige de lin ou de chanvre, du bois situé en son centre.

Différentes techniques et outils ont été employés à travers les siècles et repérés dans les archives écrites, iconographiques ou orales. Nous allons ici décrire le procédé qui semble avoir été le plus répandu du 16e au 18e siècle en Bretagne.

Les gerbes de lin ou de chanvre sont placées en travers d'une braie ou "broye", sorte de chevalet de bois comportant une partie inférieure fixe et une partie mobile, munie d’une ou de plusieurs lames et d’une poignée qui sert à l’actionner. Le couteau est alors abaissé régulièrement et avec force afin de casser le squelette de bois de la plante. La pesselle, lame de bois verticale sur laquelle sont frottées les fibres a pour fonction de les assouplir et de poursuivre l'élimination des résidus de paille. Des peignes aux longues dents de métal plus ou moins rapprochées, permettent ensuite d'ôter les derniers fragments de bois et de séparer les fibres. Deux différents produits sont obtenus grâce à ce long processus de transformation, la filasse faite de fibres longues qui pourront être filées et tissées et l'étoupe constituée de fibres courtes qui serviront à faire des joints, du calfatage ou des étoffes de moindre qualité. Les morceaux de bois issus de chacun de ces traitements subit par la plante sont, quant à eux, précieusement récupérés pour servir de litière, de bourre à matelas ou aujourd'hui de paillage.

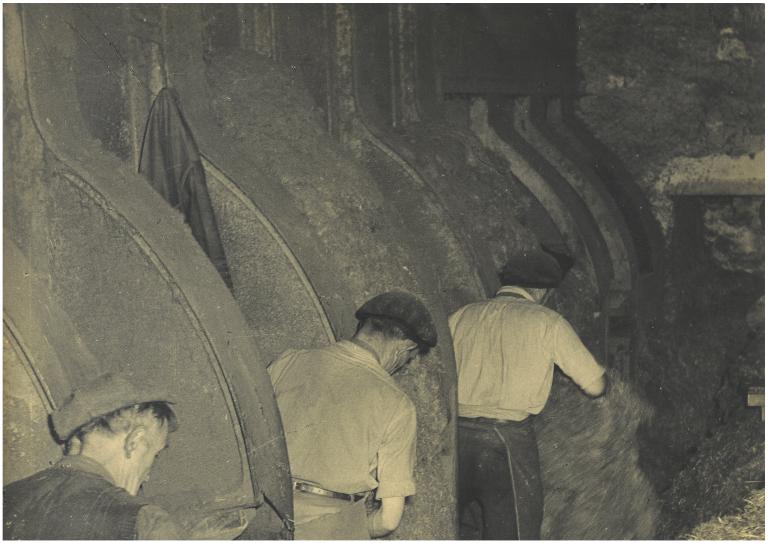

Jusqu'au milieu du 19e siècle, cette opération est réalisée manuellement dans les fermes de l'arrière-pays breton et requièrent donc une main d’œuvre importante. À l'ère de la mécanisation, cette étape de transformation des plantes est modifiée et organisée en ateliers employant des ouvriers. Ces ateliers prennent le nom de teillages et sont activés grâce à l'énergie hydraulique puis fossile.

-

Période(s)

- Principale : 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

- (c) Ville de Plourin-lès-Morlaix

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

Présidente de Lin & Chanvre en Bretagne

Chargée de mission de Lin & Chanvre en Bretagne

Présidente de Lin & Chanvre en Bretagne