A la Libération, dans Brest dévastée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, les établissements scolaires du second degré s'installent dans des baraques, notamment place de l'Harteloire, place Sanquer et dans les quartiers Saint-Marc et Saint-Pierre-Quilbignon.

Une cité scolaire immense et... mixte

Un premier plan de Reconstruction, proposé par l'architecte en chef de Jean-Baptiste Mathon, en 1946, prévoit d'implanter les lycées de garçons et de filles en centre-ville. Cependant, le Conseil municipal qui l'adopte en septembre émet, entre autres réserves, son souhait de localiser les établissements du second degré en périphérie. Une implantation dans les cent hectares du périmètre de reconstruction central aurait, aux yeux des édiles, conduit à se priver de trop importantes surfaces de terrains de compensation.

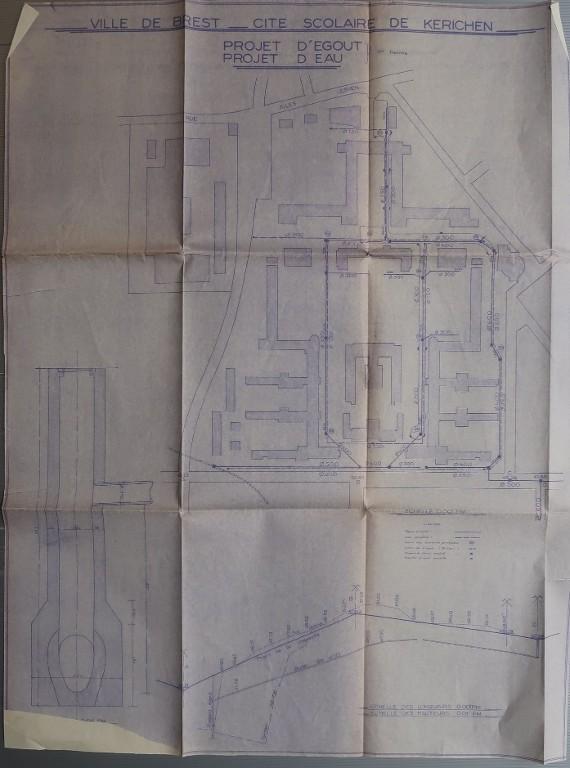

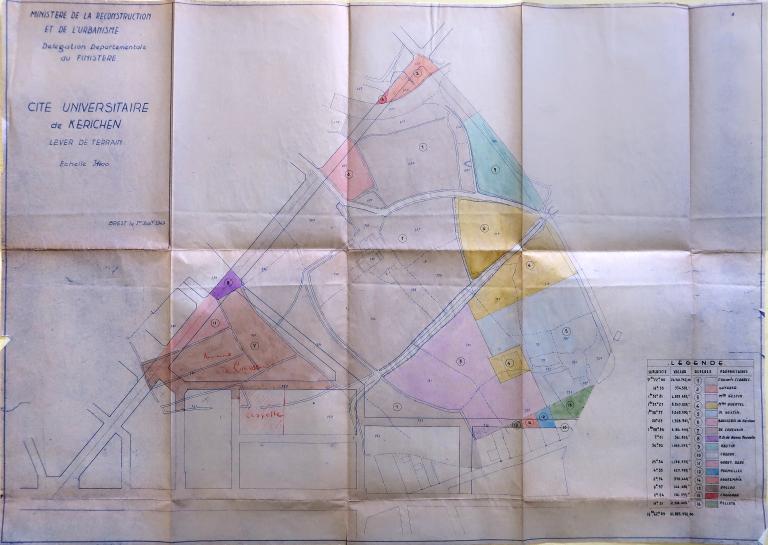

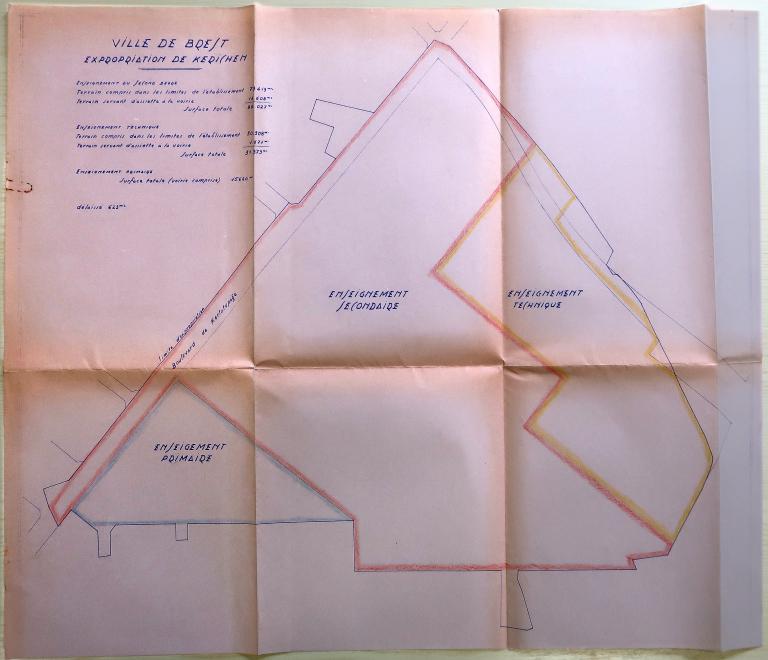

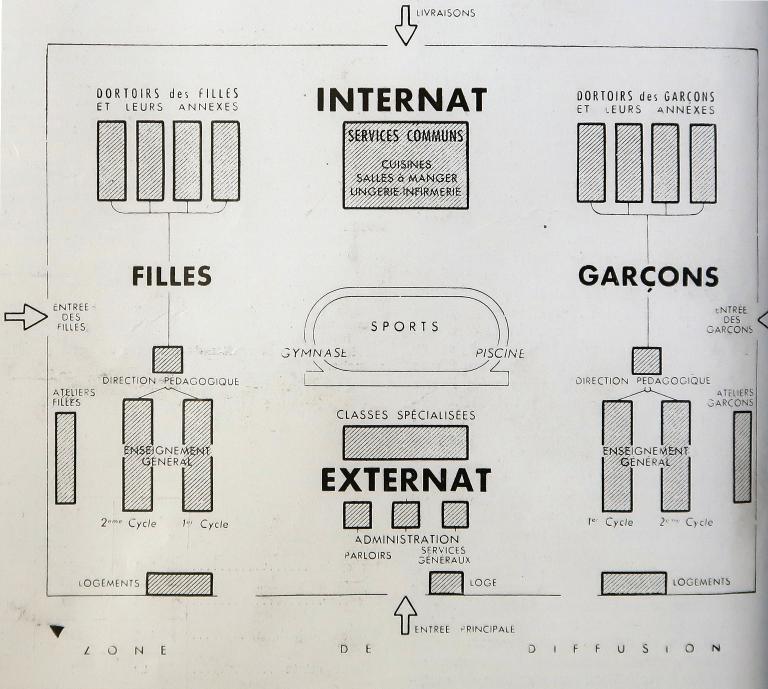

Le plan d'aménagement de Brest, approuvé par arrêté interministériel, le 14 avril 1948, réserve ainsi à la cité scolaire un vaste espace de plus de 15 ha, deux kilomètres au nord du centre-ville, sur le territoire de l'ancienne commune de Lambézellec. Dimensionnée pour 4300 élèves, il est prévu d'y regrouper l'ensemble des enseignements du second degré, classiques, modernes et techniques. Des projets de même type sont développés dans d'autres villes qui doivent être reconstruites, Lorient ou Saint-Nazaire, par exemple. La croissance exponentielle des effectifs scolaires, associée à la dynamique démographique brestoise, ne permettent cependant pas l'accueil de l'ensemble des élèves à Kerichen. La création d'autres établissements est nécessaire, avant-même que la construction soit achevée. De nouveaux établissements sont ainsi programmés. A partir de 1960, débute par exemple, à proximité des baraques, la construction du lycée annexe de l'Harteloire, vite appelé à devenir autonome.

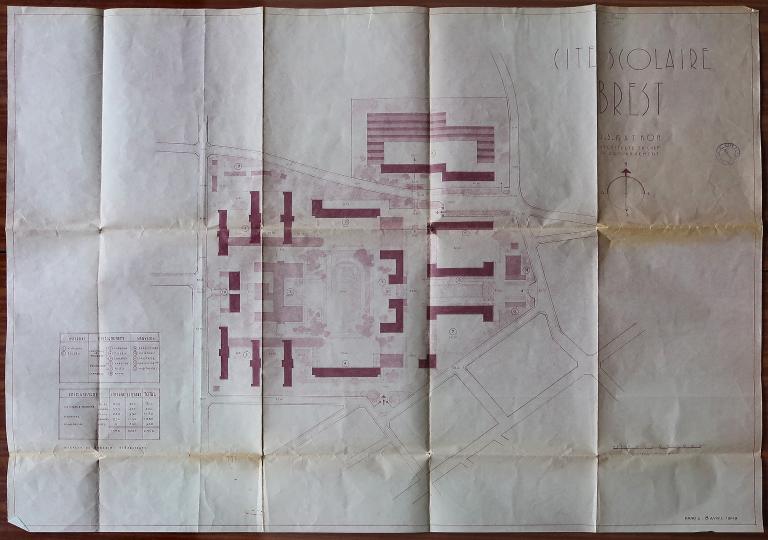

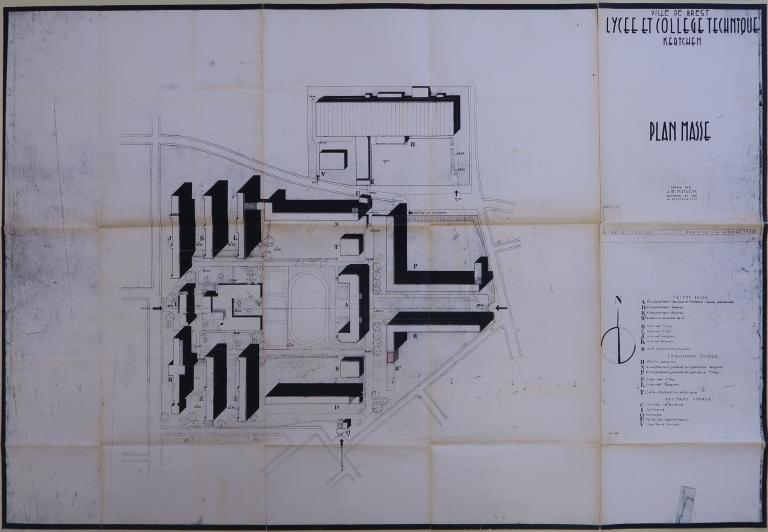

Le premier plan masse de la cité scolaire de Kerichen est daté de décembre 1948 et signé Jean-Baptiste Mathon — les études avaient débuté en 1947, le conseil municipal du 31 janvier 1949, avait officialisé la nomination de Jean-Baptiste Mathon comme architecte de l'opération. Le Conseil général des bâtiments de France approuve ce plan en avril 1949. Les grands principes sont dès lors fixés, mais le plan évolue quelque peu en 1955.

Le lycée en baraques tout comme le lycée technique sont mixtes. La cité scolaire l'est également, ainsi que les lycées annexes implantés sur d'autres sites de la ville et à Landerneau. A l'intérieur de la cité, on note cependant le soin de ménager une certaine séparation entre garçons et filles. C'est néanmoins un exemple très intéressant de mise en place progressive de la mixité en France, de nombreuses années avant la réforme de 1959, qui autorise la construction de lycées mixtes, et la loi Haby de 1975, qui la rend obligatoire. Lors de la pose de la première pierre, le maire de Brest, M. Chupin, estime qu'au vu des expériences déjà menées "l'enseignement mixte comporte en définitive plus d'avantages que d'inconvénients" (Le Télégramme, 25 janvier 1952).

Construction très lente et arrivée progressive des élèves

Entre la pose de la première pierre, en janvier 1952, et les travaux de parachèvement qui se terminent en 1966, la construction de la cité réclame une quinzaine d'années. Les deux premiers bâtiments sont inaugurés en 1955 à la suite, déjà, de retards. Il s'agit d'un bâtiment d'externat (A) du lycée classique et moderne et d'un internat (B), dévolu aux filles mais occupé dans un premier temps par des garçons. La construction de la deuxième tranche (bâtiments C, D, I, J : réfectoire, externat, infirmerie, internat de garçons) tarde alors à débuter. Une réunion "de crise" se tient en mairie, en décembre 1955. Y participent : le maire, le préfet, l'architecte, un représentant du ministère, les directeurs d'établissements ainsi que des délégués des professeurs et des parents d'élèves. L'inspecteur général représentant la direction du second degré au ministère, M. Plande, assure de sa volonté de débloquer la situation, car parmi les 50 opérations en cours au plan national, deux sont bloquées : Brest et Toulon*. Un engagement est alors pris pour que les travaux de cette tranche soient achevés pour la rentrée d'octobre 1957. Pourtant, le 19 juin 1957, les professeurs sont en grève pour dénoncer la lenteur des travaux. Les élèves et leurs parents manifestent avec eux. Le lendemain, la présidente de l’association des parents d'élèves est reçue au ministère par le directeur de la Construction, M. Donzelot, qui s'engage à moderniser "le processus démodé qui préside à l’élaboration des projets de construction et à leur exécution".

Plusieurs facteurs semblent à l'origine de cette lenteur :

- l'organisation ministérielle, qui sépare l'enseignement du second degré et l'enseignement technique en deux directions encore responsables de leurs propres constructions ;

- la procédure de validation des plans ;

- la mise en place de nouvelles normes constructives qui conduit à surseoir aux procédures d'adjudication, en 1953, pour réétudier le plan masse, qui in fine sera, à ce stade, confirmé ;

- la procédure d'allotissement des marchés entre plusieurs entreprises qui peut conduire à l'arrêt du chantier si l'une d'elle est défaillante (lot chauffage de la première tranche) ;

- les malfaçons : Ouest-France dénonce, le 15 février 1963, les plafonds qui tombent et les 12 kilomètres carrés de grillage que le conseil municipal a acheté pour soutenir les plafonds défaillants, construits selon la technique dite des "briquette sous plafond", pourtant agréée par le ministère ;

- le financement des premiers bâtiments sur les dommages de guerre relatifs aux établissements démolis pendant la guerre : lycée de garçons, "petit lycée", lycée de jeunes filles, collège moderne, collège technique de garçons, école primaire supérieure... Les bâtiments A, B, C, D, I, J sont ainsi construits par la Ville, jusqu'à épuisement des dommages de guerre, puis cédés à l’État (par délibérations du Conseil municipal le 8 novembre 1954, 21 novembre 1955, 20 mai 1957) qui doit ensuite prendre le relais. La question de ces dommages de guerre conduit à des lenteurs : procédure de remembrement et d'expropriation, de compensation. Elle engendre aussi des conflits entre, d'une part, la ville et le ministère, sur la prise en compte du coût du terrain sur lesdits dommages, qui constituerait un surcoût pour la direction du second degré, et, d'autre part, entre la ville et le lycée, sur la propriété des dommages de guerre du "petit lycée", construit sur les fonds propres de l'établissement au début du 20e siècle : des imbroglios consommateurs d'énergie et de temps.

En résumé, le gigantisme du projet, couplé au contexte spécifique de la reconstruction, sont à l'origine de cette lenteur.

Pendant ce temps, le ministère rationalise son organisation (création en 1956 de la direction de l'équipement scolaire, universitaire et sportif - DESUS - en charge de toutes les constructions), affine ses normes en faveur de l'industrialisation de la construction et ses procédures (avancée vers les marchés de conception - réalisation, groupant un architecte et une entreprise générale de bâtiment). Ainsi, le 15 février 1963, alors que la construction du lycée annexe de l'Harteloire, débutée en 1960, est presque achevée, Ouest-France souligne : "Si nous avons choisi une photo aérienne de Kerichen (comme illustration de l'article [NDLA]), c'est parce que, seule, elle donne une image flatteuse de cette cité scolaire... On y voit moins ce qui reste à construire, on n'y voit pas ce qui est à refaire...".

Les premiers bâtiments de "Kerichen" sont construits en maçonnerie traditionnelle, avec de murs de parpaings de béton. Les derniers bénéficient d'une structure poteaux, poutres et planchers en béton, plus propice à l'industrialisation.

Au fur et à mesure de ces constructions, les élèves quittent progressivement les baraques pour s'installer dans la cité scolaire ; ainsi, pour le lycée technique mixte de Brest, actuel lycée Vauban, nationalisé en 1960, les ateliers neufs sont inaugurés en 1958, l'externat pour les enseignements généraux, en 1961, tandis que les derniers internes, logés sur le site de Ménez-Paul, finissent par s'installer à Kerichen, en 1966.

Une partie des dommages de guerre du petit lycée doit être consacrée à la reconstruction d'une chapelle. Une histoire comparable à celle de la cité scolaire de Lorient ou un édifice à vocation religieuse est ainsi construit de nombreuses années après les lois de séparation des Églises et de l'Etat. Mais, contrairement à Lorient où un bâtiment est dédié à la chapelle, est construite à Kerichen une salle audiovisuelle dont la scène peut accueillir un autel mobile pour célébrer la messe. Un espace plus restreint sert d'oratoire utilisable au quotidien.

Cette salle, de plan rectangulaire, implantée en bordure nord-ouest de la parcelle, pour partie entre les bâtiments J et K a été détruite en 2000.

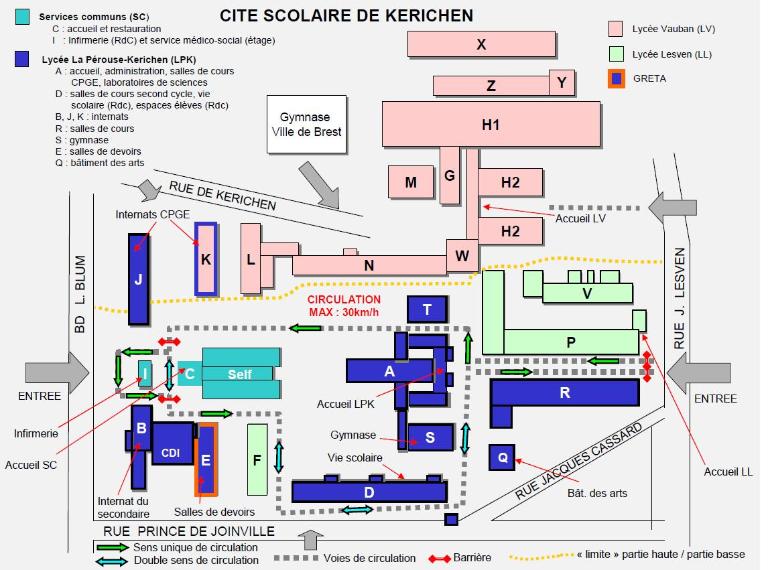

Au début des années 1960 (plans datés de 1961) est construit sur la parcelle de la cité scolaire, un bâtiment pour accueillir l'école nationale d'ingénieurs de Brest. Il a été agrandi et sert aujourd'hui au lycée Lesven (bâtiment V). Les architectes brestois Péron et Weisbein sont les auteurs du plan initial (1961). L'architecte Gildas Nedellec est celui de la restructuration de ce bâtiment en 1989.

Des extensions qui ne bouleversent pas encore le paysage

Les principales modifications du bâti sont, jusqu'à la grosse restructuration qui a débuté en 2020, essentiellement des constructions nouvelles :

- en 1987-1988, la construction d'ateliers pour les le travail des matériaux composites (René Le Friant, architecte) ;

- en 1991, la construction d'ateliers d'art et d'une salle de musique pour le lycée La Pérouse - Kerichen, (maîtrise d'ouvrage Communauté urbaine de Brest) ;

- en 1994, la création d'un CDI pour le lycée La Pérouse - Kerichen, entre les bâtiments B et E (Gwénolé Chateau, architecte) ;

- en 1994, la restructuration du service de restauration (Gildas Nédelec, architecte) ;

- en 1997, la construction d'un CDI pour le lycée Vauban (Gildas Nedellec, architecte) ;

- en 2004, la restructuration et l'extension du lycée La Pérouse Kerichen, par le "Collectif d'Architectes", à Brest ;

- en 2004 - 2005, la restructuration du lycée Vauban avec la création d'une entrée séparée, d'une administration et d'externats (Archipôle urbanisme et architecture). Elle s'accompagne d'un bouleversement sensible : la fermeture de la rue de Kerichen, coupure interne à la cité, dont l'emprise est appropriée pour les besoins du lycée Vauban.

- en 2012-2013, la construction d'un préau et d'un foyer pour les élèves et, en 2021, la construction d'édicules pour mise aux normes d'accessibilité, au lycée Lesven (Anne et Tangi Rubin, architectes).

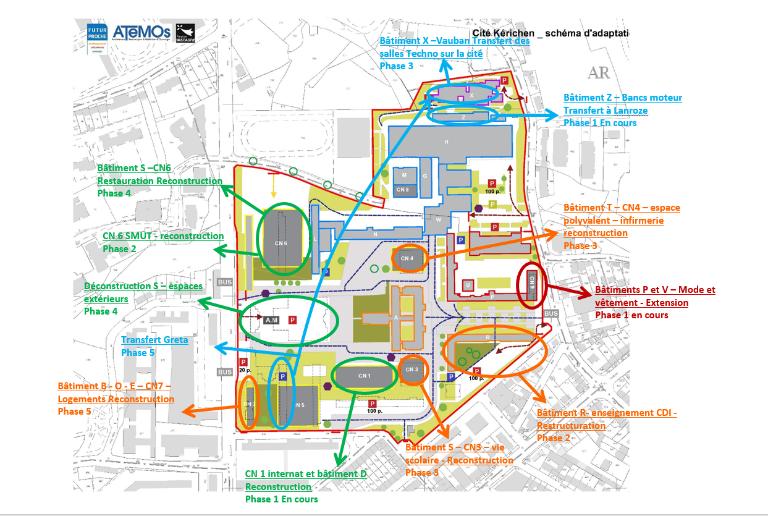

Une très grande restructuration débute en 2020

En 2020, la Région Bretagne entreprend une restructuration en profondeur de la cité scolaire, pour un montant estimé à 100 millions d'euros. Plusieurs bâtiments doivent être détruits.

Les travaux ont débuté par la destruction du bâtiment D afin de construire sur son emprise un nouvel internat de 540 places (10594 mètres carrés, dédiés à l’accueil de l'ensemble des internes pré-bac des trois établissements.

La maîtrise d'ouvrage est déléguée à la Sembreizh. Ataub architectes et Eno architectes sont les maîtres d’œuvre.

Dans le même temps, la métropole brestoise entreprend des travaux de requalification des abords (espace public inondable, nouveau gymnase, création d'une ligne de bus à haut niveau de service et d'un parking relais, etc.).

*Le très long compte-rendu de cette réunion qui s'est déroulée sur deux demi-journées, conservé sous la cote 4 M 3 aux archives municipales et communautaires de Brest, montre aussi combien l'ensemble des acteurs ne sont pas en situation d'estimer l'évolution des effectifs du second degré et de l'enseignement technique à dix ans, dans un contexte de reconstruction, de croissance urbaine de centralisation à Brest de ces établissements pour un secteur bien plus grand que la ville elle-même et de demande sociale d'une scolarité plus longue, soutenue par les politiques nationales.

Chargé d'études à l'Inventaire