Dès le Moyen Âge, l'activité du foulage des draps est présente en Bretagne. Cette activité consiste à travailler des étoffes qui contiennent de la laine afin de les rendre plus homogènes et plus solides en vue de leur utilisation ou de leur commercialisation ; les pièces de tissus sont resserrées et leur largeur réduite. Les tissus sont entièrement en laine, comme la bure, ou sont faites de laine et d'autres fibres, comme la berlinge constituée de laine et de lin.

Les moulins à foulons, dédiés au foulage des draps, sont des moulins à eau. L'eau est à la fois utilisée pour son énergie et pour humidifier les étoffes lors du foulage.

L'existence des moulins à foulon est entièrement dépendante de l'activité de production de drap et elle disparaît avec celle-ci. Ainsi, sur le territoire du Pays de Landerneau-Daoulas, il semble que dès les premières années du 19e siècle, ces moulins aient cessé de fonctionner.

Le mécanisme d'un moulin à foulon Dessin du mécanisme d'un moulin à foulon

Dessin du mécanisme d'un moulin à foulon

Il s'agit de moulins à roue verticale à palettes (1). L'axe (2) qui la traverse est muni de cames, dont le nombre varie en fonction des marteaux (3), ou maillets, à actionner. Des cames sont dans le même plan et d'autres leurs sont perpendiculaires. Ils soulèvent des mortiers ou pilons. Ceux-ci sont portés par des madriers de bois qui sont fixés à une armature. Selon les moulins, ces pilons sont sur un axe plus ou moins vertical. Ils décrivent ainsi un mouvement semi pendulaire. Leur forme semble différente d'une zone géographique à l'autre.

Quand le moulin est mis en action, l'eau libérée entraîne la roue. Cette dernière fait tourner l'axe muni des cames qui soulèvent alternativement les maillets. Les maillets viennent battre les draps (5) qui sont disposés en accordéon dans une pile. Le mouvement ainsi créé définit une rotation des pièces de tissu qui sont foulées de manière homogène. Le drap est humidifié régulièrement (4) pour éviter qu'il ne s'échauffe. Y est ajouté de la "terre à foulon" (argile smectique) ou de l'urine de mouton, afin de contribuer à débarrasser définitivement la laine du suif. Le moulin doit être arrêté de temps à autre pour débrouiller les pièces de tissu.

En fonction du résultat escompté, le drap est foulé plus ou moins longtemps (de 8 à 24 heures). A la sortie des foulons, les draps sont entièrement gorgés d'eau. Ils sont alors mis à sécher sur des structures en bois, soit à proximité du moulin, soit près des habitations de leurs propriétaires.

Les moulins à foulon du Pays de Landerneau-Daoulas

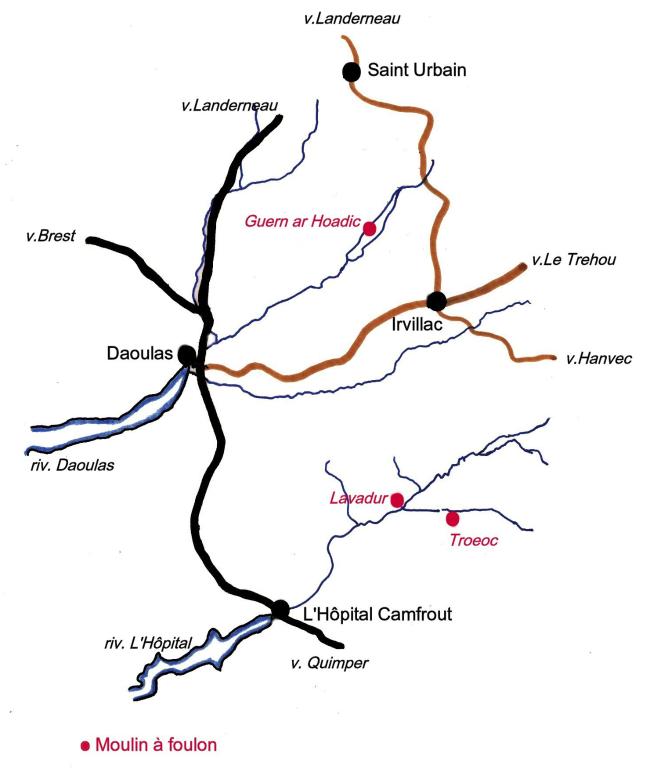

À la fin du 17e siècle, nous pouvons considérer que l'activité du foulage des draps a une importance non négligeable. On peut alors parler de micro-industrie de la berlinge à Irvillac avec notamment le moulin à foulon de Lavadur ; on retrouve aussi celui du Bas du Bois du Gars (ou moulin de Treoec) à Hanvec et celui de Guern ar Hoadic à Saint-Urbain, et d'autres enfin à Plougastel.

Ces moulins sont essentiellement utilisés pour travailler la berlinge. Ils sont également consacrés à la bure qui est un tissu constitué uniquement de la laine et qui est produite à Saint-Eloy. Cette trêve n'abritant pas de moulin à foulon, ses habitants devaient venir à Irvillac pour faire fouler leurs pièces de drap.

Les activités liées à la berlinge et à la bure sont difficiles à évaluer, et il reste encore à estimer l'importance du foulage des draps et l'activité des moulins à foulon. Et, au contraire de la production de toiles de lin, il n’existe pas de règlement ni de bureau de contrôle des toiles qui permettent de suivre l'évolution des quantités. La berlinge ne s'exporte pas beaucoup. Dès lors, elle n'apparaît pas non plus dans les registres des ports.

Sous la Révolution

La Révolution redéfinit la répartition du travail entre les moulins à foulon d'Irvillac. A l'époque moderne, la banalité de moulin crée un système très rigide et rend captive la clientèle. Ainsi, en fonction du lien avec le seigneur et de la distance vis-à-vis du moulin (cinq lieux pour ce qui concerne les moulins à foulon), chaque individu devait suivre un moulin précis. Mais si ces conditions ne sont pas remplies, il était possible de suivre le moulin de son choix. Le moulin de Lavadur appartenant au seigneur de la châtellerie d'Irvillac et Logonna devait avoir une clientèle conséquente. D'autant plus qu'en analysant les inventaires après décès, il apparaît que les marchands de berlinge habitaient souvent dans les villages au sud d'Irvillac, proches du moulin de Lavadur. Ce dernier devait donc drainer une partie non négligeable des draps à fouler.

La plupart étant devenus obsolètes durant le 19e siècle, il ne reste aujourd'hui en Bretagne que des vestiges de ces moulins à foulon, lorsqu'ils n'ont pas été totalement détruits. De véritables activités locales, ils sont passés à quelques rares bâtis en mauvais état.

Texte de Didier Kerdoncuff

Présidente de Lin & Chanvre en Bretagne