Le bourg de Plougonven est situé sur un promontoire culminant à 180 mètres d’altitude, dernier relief accentué entre la partie est des monts d’Arrée, au sud de la commune, s’adoucissant progressivement jusqu’à Morlaix, au nord. L’église paroissiale en est le point le plus élevé. Comme bon nombre de bourgs ruraux du Finistère, le bourg de Plougonven a connu un renouvellement de son habitat quasi total et un agrandissement principalement durant la deuxième moitié du 19e siècle. Depuis une cinquantaine d’années, le bourg a connu un décalage de l’habitat vers des zones pavillonnaires accompagné d’un étalement urbain.

Le bourg ancien

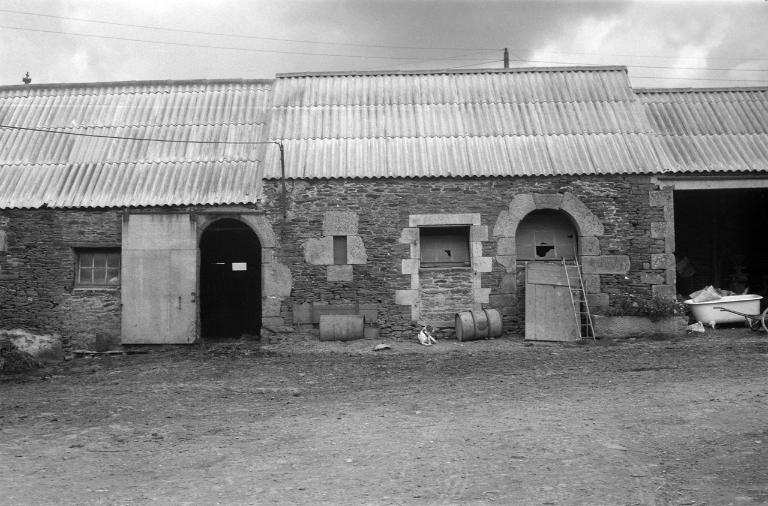

De la forme du bourg et des édifices antérieurs au 19e siècle, il ne reste que peu d’éléments. Les bâtiments conservés les plus anciens datent des 16e et 17e siècles, et concernent principalement le patrimoine religieux autour de l’enclos paroissial (église, ossuaire, enceinte). Des vestiges subsistent cependant. L’ancienne ferme de Pors an Nuijen, au sud de l’enclos paroissial (actuelle rue de l’allée verte), comporte des dépendances datées 1693 et 1769.

Plusieurs maisons nobles existaient autour de l’enclos paroissial, aux noms évocateurs (Monrepos, Mondésir, Monvouloir, Monplaisir), qui semblent avoir été des pieds à terre de seigneurs ruraux. Le bourg était entièrement tenu sous les fiefs de Garspern et de Bodister et du domaine de Kerloaguen. Selon Le Guennec, le bourg ancien de Plougonven comptait de « vieilles demeures à tournure de manoirs, portails cintrés, pignons aiguillonnés, tourelles d’escaliers, fenêtres garnies de meneaux ou d’accolades ».

La maison de Monrepos, qui se trouvait à l’est de l’église, a été démantelée en 1877, après qu’une de ses tourelles se fut effondrée. Cet ancien manoir noble fut cédé à la commune au début du 19e siècle par l’abbé Kerneau, recteur de la Paroisse de Plougonven, pour que celui-ci serve de presbytère. Le manoir possédait « un portail que flanquait à droite un pavillon carré portant sur son angle extérieur une jolie échauguette ronde, en poivrière, reposant sur des corbelets à triple saillie ». Des restes d’une porte de la maison ont été photographiés en 1970. C’est sur cet emplacement que le presbytère actuel fut reconstruit en 1877. Les maisons de Mondésir et de Monplaisir avaient déjà disparu à la fin du 19e siècle.

L’ancienne maison noble de Monvouloir, à l’ouest de l’enclos paroissial, adossée au mur d’enceinte, présente encore un haut pignon du 16e siècle. La façade nord de la maison présente un mur et des ouvertures d’origine. La façade sud, qui fait face à l’actuelle mairie, a perdu son escalier extérieur en pierre, et la totalité des ouvertures a été refaite. L’accès à la maison était assuré par un portail en pierre à ouverture en plein cintre, encore visible sur les cartes postales du bourg du début du 20e siècle.

Les anciens bâtiments de Porz an Demezelled (la cour des demoiselles) ont été démolis en 1967. Situés au nord-est de l’enclos paroissial, ils étaient constitués de deux maisons longues et basses, se faisant vis-à-vis, et comportant chacun neuf portes en plein cintre séparées par des petites fenêtres.

La disposition du bourg avant le 19e siècle, tout à fait différente de l’organisation de l’habitat actuel, était centrée autour de l’enclos paroissial, et à vocation encore principalement agricole. Le cadastre napoléonien de 1838 nous montre cependant qu’un début d’urbanisation s’est effectué le long des axes de communication au début du 19e siècle, et probablement dès le 18e siècle. On retrouve ainsi nombre de petites maisons à avancées sur la rue menant à la fontaine Christ, au sud du bourg. Datables pour une partie du 18e siècle, elles ont été fortement modifiées.

Un bourg reconstruit au 19e siècle

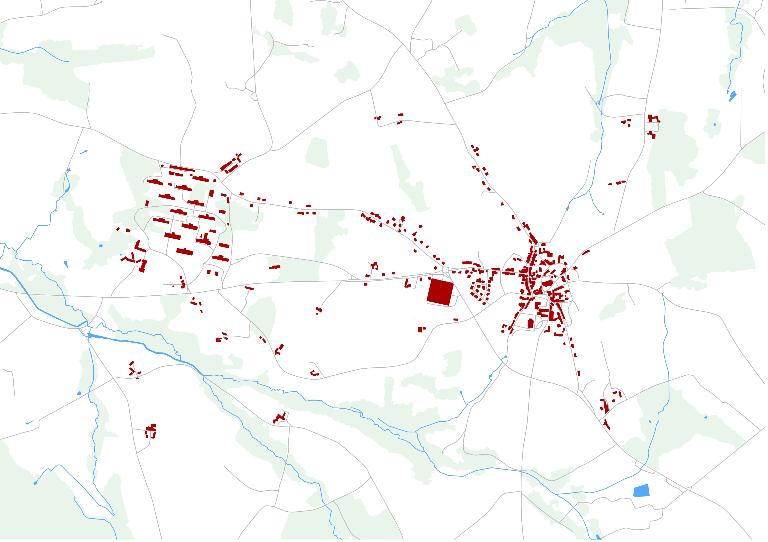

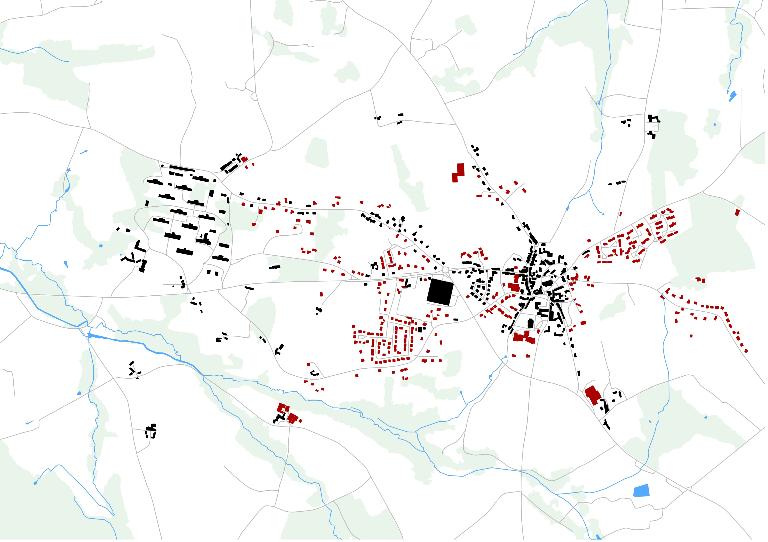

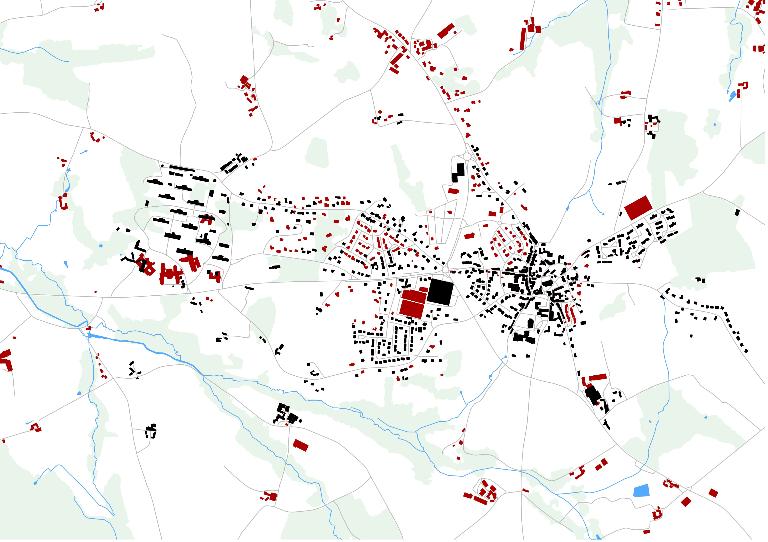

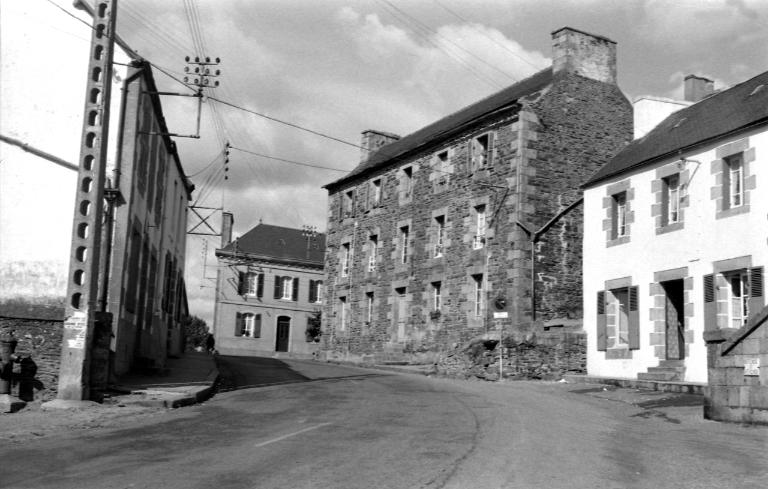

Au 19e siècle, le bourg connait une phase de renouvellement de l’habitat et un agrandissement en étoile, suivant les axes de communication vers Lannéanou, Morlaix et Plourin. De nombreux bâtiments sont construits, et la plupart des édifices antérieurs ont été remplacés, parfois par simple façadisme. Les maisons suivent alors les courants architecturaux du siècle : symétrie de type « ternaire », larges ouvertures, pierres de taille standardisées… La rue de Lannéanou présente des alignements de maisons de la deuxième moitié du 19e siècle construites ex-nihilo.

85 maisons de type ternaire ont été recensées au bourg, dont 23 maisons à simple rez-de-chaussée, principalement au sortir du bourg le long des axes de communication, et 11 maisons présentant plus de trois travées mais s’inspirant du modèle.

Jusqu’au début du 20e siècle, la population du bourg reste stable, entre 600 et 700 habitants. La plupart des rez-de-chaussée acquiert une vocation commerciale ou artisanale, suivant des besoins locaux. Les dénombrements de population, effectués tous les 5 ans à partir de 1836, nous renseigne sur la population rurale au 19e siècle. En 1872, au bourg, on retrouve ainsi des tailleurs d’habit, tisserands, aubergistes, débitants, couturières, charrons, cordonniers, sabotiers, bourreliers, tonneliers, forgerons… Le bourg concentre tout au long du 19e siècle la majeure partie de la population de la commune spécialisée dans le commerce et l’artisanat, le reste du territoire rural étant majoritairement dominé par l’activité agricole.

L’établissement de la mairie-école et d’une place de champ de foire en 1850 a restructuré l’espace urbain du bourg en décalant son centre de l’enclos paroissial vers une place publique, libérée progressivement par la destruction de plusieurs édifices.

Des premières extensions du bourg se retrouvent dès les années 1920-1930, surtout à l’ouest sur la route menant vers Plourin et le nouveau sanatorium de Guervenan, inauguré en 1920. On y retrouve de petites maisons individuelles en rez-de-chaussée, de type « pavillonnaires », bordant le chemin.

Évolution urbaine du bourg

A partir de 1950, la vocation commerciale et artisanale du bourg décline progressivement et la population diminue. Paradoxalement, celui-ci connait un fort étalement urbain, du fait de nouvelles manières de construire et d’habiter. Construits principalement entre 1970 et 1990, plusieurs lotissements à proximité immédiate du bourg concentrent des maisons régionalistes ou « néo-bretonnes », dont les méthodes de construction standardisées contrastent radicalement avec le bourg ancien : implantation au centre de larges parcelles constituées sur d’anciennes terres agricoles, murs en béton ou parpaings de béton, reproduction de styles régionalistes… Le décalage de la route départementale au début des années 1990 à l’extérieur du bourg, constituant une sorte de « rocade », a également contribué à une certaine perte d’activité et une vocation résidentielle.