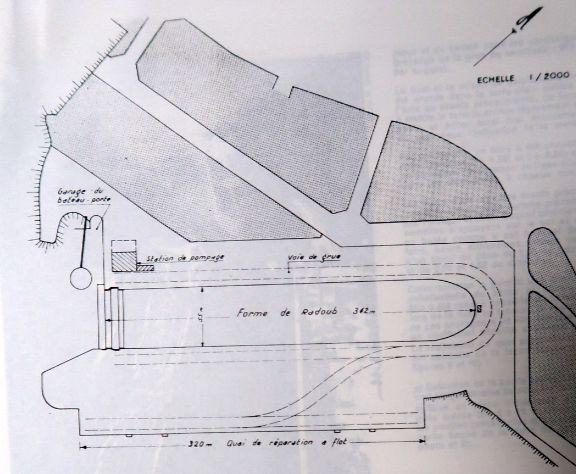

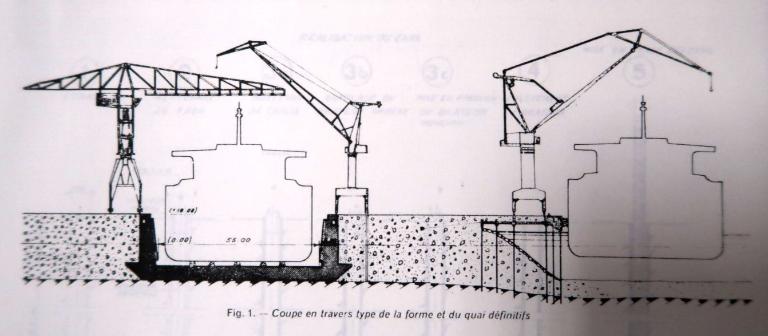

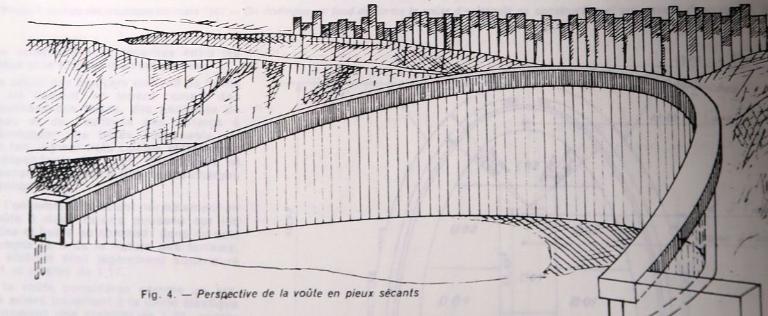

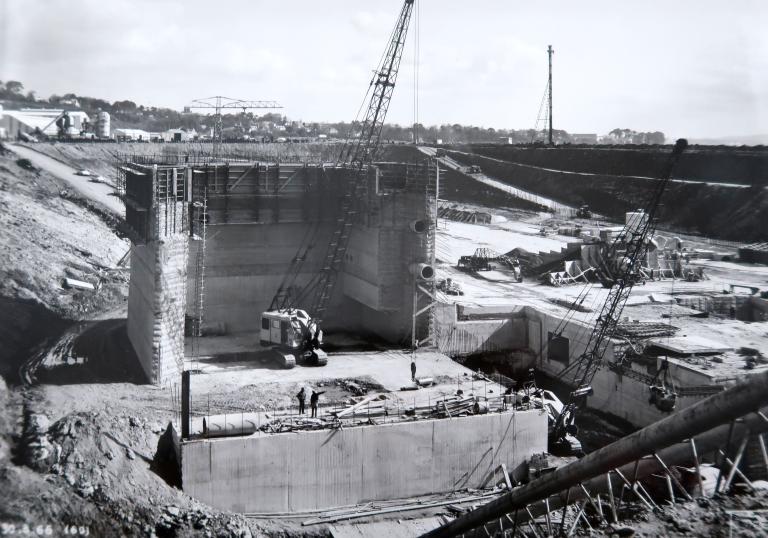

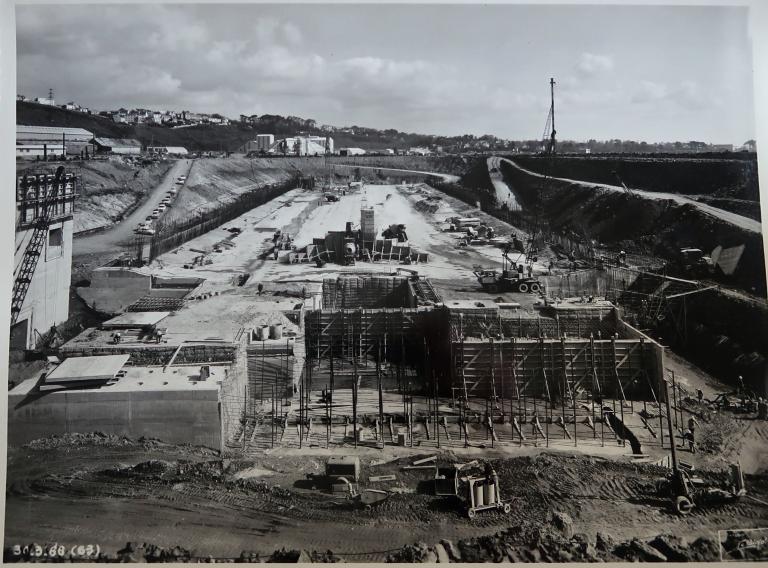

De propriété régionale, la concession de la forme n°2 est attribuée à la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCi) de Brest puis à la Société portuaire Brest Bretagne. Son exploitant en est l'entreprise DAMEN. Dédiée à la réparation navale, elle a été construite en 1968 et permet d'accueillir des navires portant charge jusqu'à 280 000 DTW. Un quai de réparation à flot (QR) lui est associé. Le choix technique du béton est le même que pour le barrage de l'usine marée-motrice de la Rance construite en 1966.

Une solution technique dans un contexte mondial

Le développement des formes de réparation au cours du 3e quart et 4e quart du 20e siècle est à appréhender dans un contexte mondialisé des échanges commerciaux et par conséquent de la circulation des navires ; la concurrence est vive entre les ports mondiaux proposant ce type de service. La forme 1 accueille des pétroliers (35 000 tonnes) jusqu'en 1956, année à partir de laquelle les tonnages ont augmenté. L'absence de quai de réparation à flots est aussi préjudiciable à l'attractivité du port de Brest dans les années 1950. Le projet de construction de la forme 2 permet ainsi de replacer le port de Brest dans la concurrence européenne.

Quelques chiffres concernant l'évolution des tonnages et des dimensions des pétroliers entre 1940 et 1967 :

1940 : 22 000 tonnes de port en lourd le Palmyre (compagnie navale des pétroles, France)

1952 : 32 000 tonnes de port en lourd le Bérénice (compagnie auxiliaire de navigation, France)

1956 : les navires atteignent 40 000 tonnes ; 1959 : 50 000 tonnes

1961 : 78 000 tonnes le Sitala (Shell, anglo-néerlandaise)

1964 : 92 000 tonnes le Roger Gasquet (France). A partir de 1965, les dimensions sont exponentielles nécessitant d'adapter les projets de formes ( 200 m en 1952 à 300 m en 1967).

Quant aux tonnages en 1967, ils sont de 100 000 à 150 000 tonnes port en lourd.

Une demande des armateurs français dans la dynamique de l'après-guerre

En 1957, le comité central des armateurs de France consulté pour la préparation du IIIe plan de Modernisation et de l'Equipement "maintient que Brest doit être pourvu d'une cale pour très grand pétrolier. En effet, par sa situation géographique unique, par l'existence d'entreprises de réparations navales susceptibles de développement, par ses ressources en main d'œuvre, Brest est tout désigné pour devenir un centre de réparation de pétroliers ou même d'autres navires passant à proximité, avec deux cales et au moins 4 quais pouvant traiter au minimum six navires simultanément." (rapport 31 mai 1957). Suite à cela, se pose la question du développement du port de Brest dont le projet inclut de facto l'avant-projet de la forme 2.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.