Le môle, construit entre 1846 et 1854, pour une dépense de 700 000 francs (somme allouée lors de la présentation devant la chambre des députés le 2 avril 1845 du projet de loi relative à l'amélioration des ports de Dunkerque, Calais, Boulogne, Fécamp, Port en Bessin, Granville, Morlaix, l’ile de Batz, Port-Launay, Lorient, Marans, Les Sables d’Olonne, Bandol et Bastia) est une réponse à une demande de mise en protection du port abri de l'île de Batz.

En effet, si les mouvements commerciaux du port de l'île sont peu importants, sa situation quant à elle mérite une attention particulière.

L'île de Batz est l'abri le plus à l'ouest sur la côte de Bretagne nord. Dernier abri où les navires peuvent trouver refuge. Or par vents de sud et sud-ouest, ces navires sont obliger de se rendre à Morlaix, empruntant un chenal dangereux par mauvais temps où les naufrages sont nombreux.

L'Administration de Louis-Philippe Ier souhaite donc faire de l'île de Batz un refuge. Le projet de môle est confié aux ingénieurs des Ponts-et-Chaussées ; projet présenté en session de la chambre des députés en avril 1845 en ces termes :

"Cependant, dans son état actuel, [le port] est loin de leur offrir une entière sécurité. La rade protégée par l’île même contre les vents de la partie de l’ouest au sud-est, se trouve entièrement exposée à l’action des vents du sud ouest qui règnent le plus souvent en hiver, et devient alors l’une des rades les plus dangereuses de la côte. Des sinistres nombreux ont encore augmenté la répugnance des marins à fréquenter pendant l’hiver un mouillage qui pourrait rendre de si grands services au commerce et à l’humanité. Aussi, depuis longtemps réclame-t-on avec insistance l’exécution des travaux nécessaires pour donner au port de l’île de Batz la sécurité qui lui manque.

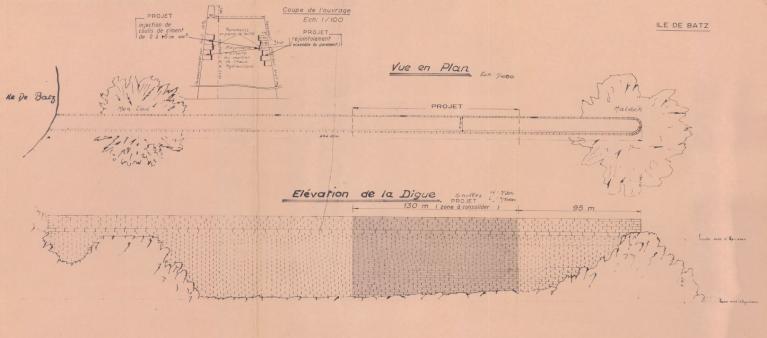

Tous les marins s’accordent à reconnaitre que le moyen le plus convenable d’atteindre ce but, consiste à exécuter un môle qui relierait la côte au rocher de Malvoc’h, et qui abriterait le port contre les vents du sud-ouest, les seuls à redouter sur ce point. Ce môle, d’une longueur de 470 mètres environ n’a pas à remplir les conditions qu’exigent l’embarquement ou le débarquement des marchandises, et les nombreuses opérations d’un port de commerce. Il suffit que sa solidité soit à l’épreuve de la violence de la mer, et que ses dispositions permettent aux marins de l’atteindre facilement pour y amarrer leurs navires."

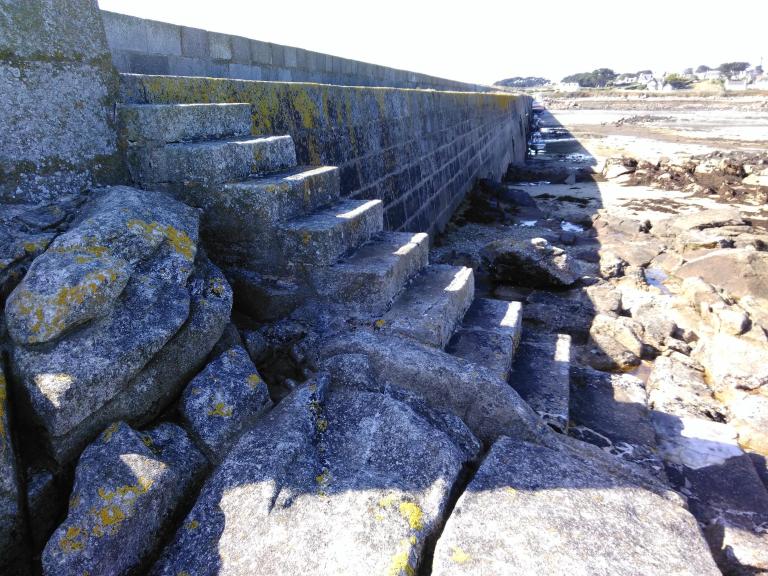

La construction est maçonnée avec mortier de chaux hydraulique dans toute son épaisseur. Les parements, inclinés au dixième, sont formés de belles assises en granit, dont les arrêtes jointives sont tailles en crossettes. Cette circonstance et le fort échantillon des matériaux employés préviendront sans doute les inconvénients résultant de la décomposition probable des mortiers ; on prend soin d'ailleurs de renouveler fréquemment les rejointoiements en ciment (Atlas des ports maritimes).

Les matériaux de construction sont extrait des rochers et îlots situés à proximité. La conséquence en est la disparition des îlots Malvoc'h et Gwelan.

Le môle est associé à une tourelle indiquant la roche de Malvoc'h, roche qui se prolonge d'une centaine de mètre après le musoir. Un vestige de cale en pierre grossièrement maçonnée est situé sur cette roche, permettant, avant la mise en fonction du débarcadère de l'île aux moutons, le débarquement ou l'embarquement des passagers à marée basse.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.