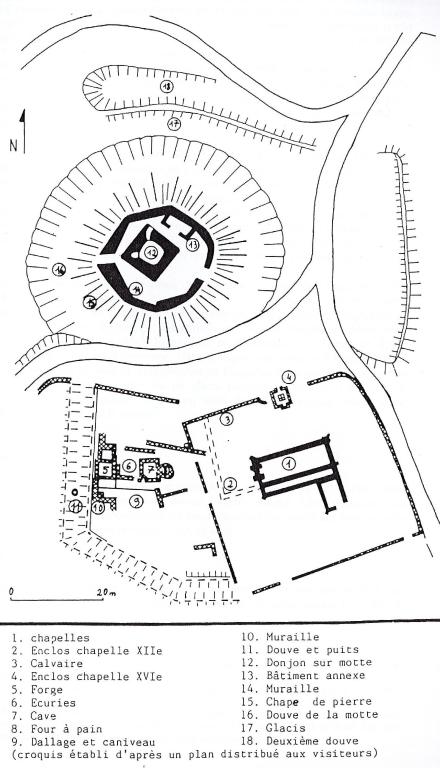

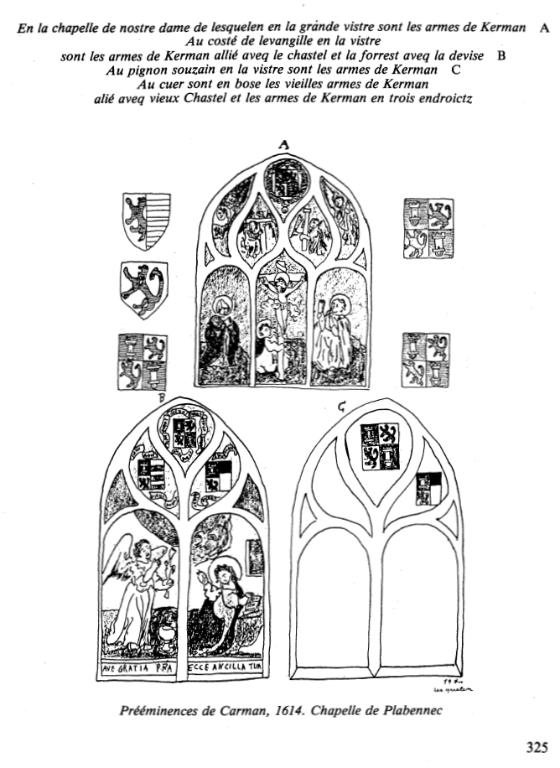

Ténénan (Thénénan) est un saint breton, venu dans le Léon d’outre-Manche par le Goulet de Brest en remontant l’Elorn. Il est connu par trois documents postérieurs de plusieurs siècles à sa vie dont celui de l'hagiographe Albert Le Grand (La Vie des saincts de la Bretaigne armorique, 1637). Il aurait en fait existé trois saints Ténénan qui ont été confondus au fil de l'histoire : un Irlandais, un Gallois et un troisième qui aurait vécu au temps des raids vikings (les "Danois"; décrit comme "peuple barbare et idolâtre"). Ce dernier aurait succédé à saint Goulven comme évêque de Léon. Selon la légende, le saint qui dispose d’un "pouvoir pétrificateur", aurait fondé la motte de Lesquélen appelé localement "Castel-Sant-Tenenan" (nom repris dans la Carte archéologique nationale). Pour André-Yves Bourges (voir bibliographie), la famille de Kermavan a développé une fable généalogique autour de saint Ténénan comme l’a fait auparavant la famille de Lesquelen avec saint Hervé (plusieurs membres de ce lignage portent son nom dont Hervé de Lesquelen, cité en 1279 et 1284).

Le 16 juillet, jour du pardon paroissial de saint Ténénan ou le dimanche suivant, une procession ou troménie (du breton, "tro", tour et de "minihy", asile, refuge monacal) part du bourg de Plabennec le matin (entre 7h et 8h), pour se rendre à la chapelle Notre-Dame de Lesquélen, lieu de l’ermitage supposé de saint Ténénan. Après être passée par la chapelle de Lanorven (dédiée à Sainte Anne), la procession revient à l’église paroissiale pour la grande messe (11h). A la tête du cortège se trouve la statue du saint Patron puis des croix, bannières, reliques et images pieuses (témoignage de 1890). Lors de cette procession, on pouvait également voir des "petits saints", emmanchés sur des bâtons (tradition maintenue à Locquénolé et Plouguerneau).

"En accomplissant cette procession, les paroissiens manifestaient leur désir de marcher avec et à la suite de leur saint patron. Des ethnologues diront qu’il s’agissait de marcher sur ses traces pour marquer les limites de la terre sacrée ou du minihi du saint fondateur ; Dans un regard de foi, nous savons que cela signifiait bien davantage : marcher avec lui et se mettre sous sa protection, car sa vie fut un chemin de sainteté. " comme l’écrit en 2008 Hervé Queinnec, ancien curé de Plabennec.

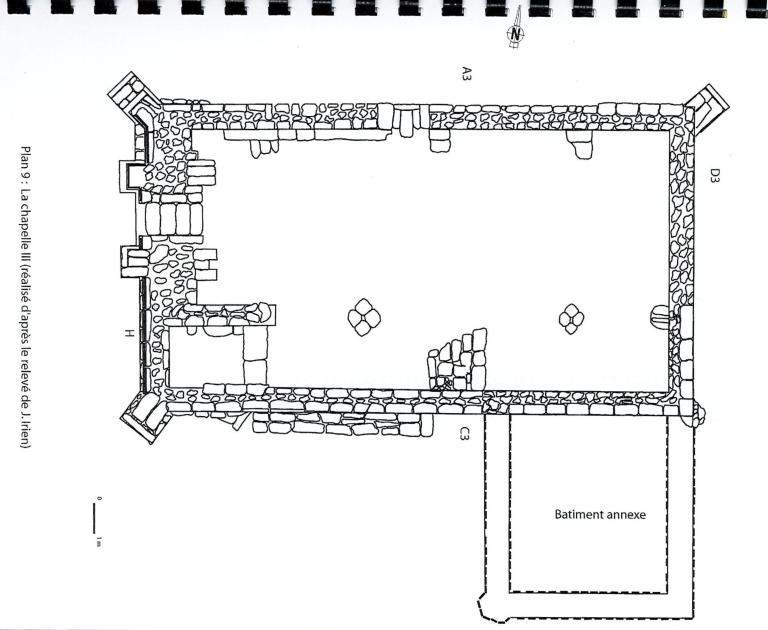

Dans les années 1780, monseigneur Jean-François de La Marche, évêque de Léon (1772-1801) interdit l’usage des "petits saints" puis supprime le pardon de Notre-Dame de Lesquélen. La troménie de saint Ténénan connaît un arrêt en 1823 en raison du mauvais état de la chapelle de Lesquélen. En 1890, le chroniqueur de La Semaine Religieuse évoque la troménie de Plabennec comme bien vivante et attirant de nombreux fidèles. La troménie se perpétue ainsi jusqu’aux années 1950. Après une pause de plus de cinquante ans, la troménie a été recréée en juillet 2008 et emprunte l’ancien circuit comportant neuf stations dont une passant par les vestiges de la chapelle Notre-Dame de Lesquélen (parcours de 11 km).

La statue de Notre-Dame de Lesquélen, en bois polychrome, est conservée dans l'église de Kersaint-Plabennec.

Des fêtes profanes ont également lieu également à Lesquélen.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.