Origines et développement du quartier de la Houle

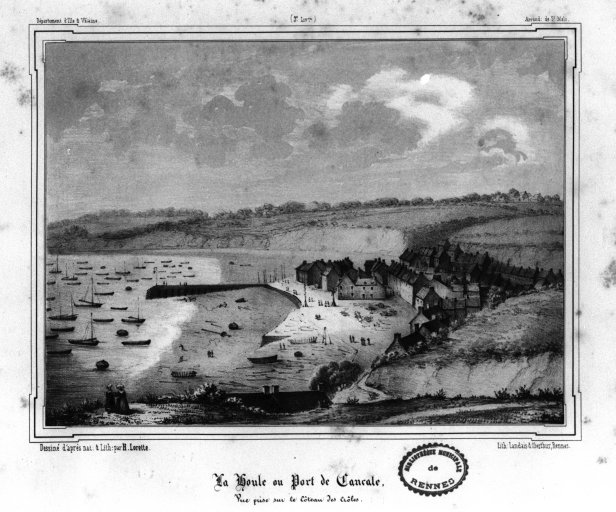

Les origines de la fondation du quartier de la Houle demeurent incertaines. Il semble toutefois qu'un hôpital et une léproserie y soient mentionnés au 11e siècle (voir infra Pichot-Louvet, Joseph. La Houle...). La chapelle Saint-Antoine située à l'extrémité orientale, détruite en 1793, est citée pour la première fois en 1536. Une maison dite du Chapelain datant du 16e siècle y était attenante. A cette époque, la Houle n'a pas le développement urbain que l'on connaît aujourd'hui. Elle est constituée de quelques maisons de pêcheurs regroupées en bordure de la falaise sur un amas coquiller, formant un premier front de mer. Cette anse abritée pour les bateaux ne présentait pas les mêmes avantages de sécurité pour les habitations, inondées aux fortes marées. Faute de digue de protection pour pouvoir s'agrandir, le quartier s'est ainsi très peu modifié du 16e au 18e siècle. En raison du désintérêt des habitants de la "ville haute" pour ce quartier de pêcheurs, il a fallu attendre les années 1770 pour que soient effectués les premiers travaux d'endiguement.

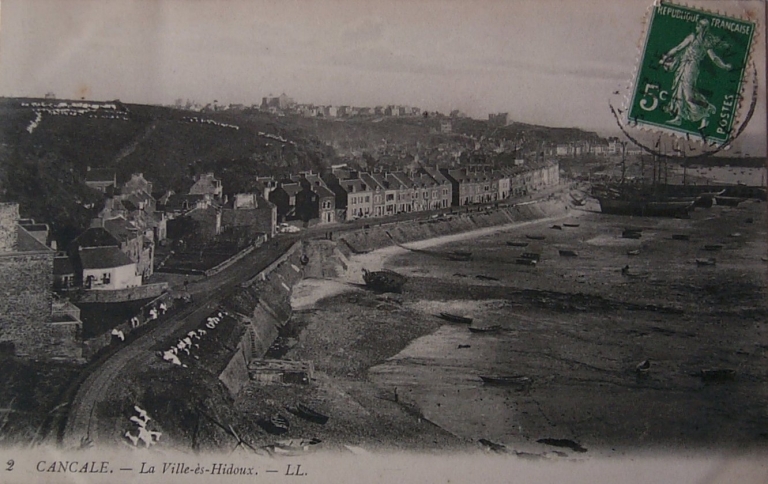

L'extension du quartier date surtout du 19e siècle, époque de l'installation des équipements portuaires et commerciaux. Ce n'est en effet qu'après l'agrandissement des digues de protection et du percement de la rue du Vau-Baudet menant au centre ville (1831-1833) que la Houle deviendra le carrefour commercial de la commune. Le tramway qui reliait Cancale à Saint-Malo y faisait d'ailleurs un arrêt. Il fonctionna régulièrement du 1er août 1898 au 8 septembre 1947. Il descendait le long de la côte au sud (actuelle route panoramique) et s'arrêtait au niveau de l'actuelle place de la Chapelle.

Le développement du quartier a été régulier jusqu'en 1911 marquant la crise de la pêche morutière. A partir de cette date, on assiste au déclin de l'économie halieutique alors que monte une nouvelle manne financière, le tourisme, attiré par une situation littorale exceptionnelle dans la baie du Mont-Saint-Michel et la renommée de Cancale, ville ostréicole. L'hôtel le plus luxueux de la commune s'installa d'ailleurs au début du siècle sur l'ancien emplacement des carrières de schiste du Hock (actuelle rue des Parcs). Ses 45 chambres et ses salons accueillirent un grand nombre de bals et de touristes avant que l'armée allemande le détruise en 1944.

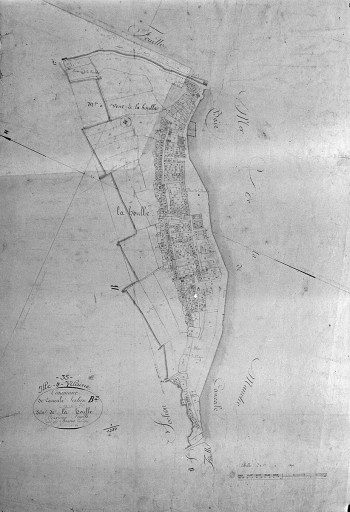

Le lotissement urbain

La croissance urbaine de la Houle s'est effectuée en gagnant petit à petit du terrain sur l'océan, ce qui a provoqué l'apparition de trois fronts de mer successifs. Le plus ancien a fortiori est adossé à la falaise. Cette extension progressive vers le littoral s'est doublée dans la seconde moitié du 19e siècle d'un étirement des constructions vers l'ouest. Le cadastre ancien montre qu'en 1828 la partie comprise entre la cale de l'Epi et la Ville-ès-Gidoux n'est pas construite. Une grande place publique, traversée par un ruisseau, occupe alors cet espace. La densification du bâti s'est opérée par étapes. D'abord le long des rues principales, parallèles à la falaise, puis le long des axes secondaires permettant la communication entre les différents fronts et dans un dernier temps à l'intérieur des îlots ainsi constitués par l'extension des constructions originelles et l'adjonction de constructions annexes dans la profondeur de la parcelle (dépendances et garages).

Caractéristiques de l'habitat

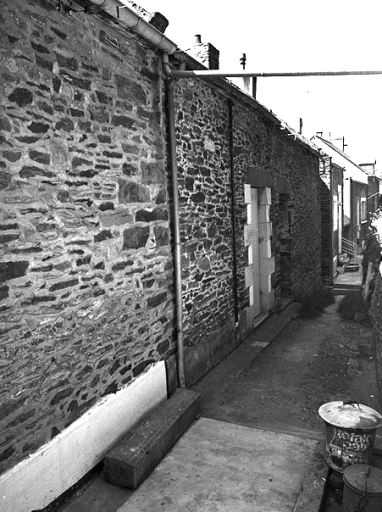

Aujourd'hui, les plus anciennes constructions de la Houle remontent principalement au 18e siècle. Quelques rares maisons de notables y sont construites à cette période dont celle située au 10 rue Kitchener qui possède, caractère unique dans le quartier, un vaste jardin antérieur et deux pavillons d'entrée. La plupart des habitations sont modestes et habitées par des familles de pêcheurs. Elles sont le plus souvent mitoyennes et bâties sur des parcelles très étroites. Leur particularité réside dans le regroupement de plusieurs unités de vie sous un même toit. Ainsi l'élévation principale sur rue peut posséder deux portes d'entrée, l'une plus grande accédant au logement du rez-de-chaussée, l'autre, d'un gabarit légèrement inférieur, au logement de l'étage. Une lucarne avec un crochet de monte-charge témoigne encore des habitudes des marins qui entreposaient leur matériel de pêche au grenier. Les premières maisons du front de mer installées sur un terrain escarpé (les "rues de derrière") ont favorisé également une double distribution. Une entrée en façade antérieure permet l'accès au logement du rez-de-chaussée tandis qu'un accès postérieur, accessible par deux ou trois marches, desservait l'étage. Ce type de distribution permet à chaque famille de posséder une cour antérieure indépendante. Le jardin contre la falaise semble, quant à lui, être partagé. Il faut également signaler la présence de nombreuses niches à Vierge en façade antérieure qui reflètent la dévotion particulière des marins pour le culte marial. Une épidémie de choléra est attestée en 1849 et de nombreuses niches ont été construites à la Houle suite à ce fléau.

A la fin du 19e siècle, et essentiellement au début du 20e siècle, les maisons qui font face au port (surtout dans la partie orientale de la Houle) ont été pour la plupart reprises en façade ou mise au goût du jour. L'arrivée de la mode des bains de mer a favorisé la location de logements situés aux étages supérieurs de ces habitations. On retrouve à la Houle la variété stylistique qui détermine l'architecture balnéaire de la côte d'Emeraude. Ainsi cohabitent de nombreux styles architecturaux étrangers à l'architecture vernaculaire. La partie située sur le quai de l'administrateur en chef Thomas a été détruite pendant la Seconde guerre mondiale. La reconstruction des immeubles et des hôtels s'est effectuée vers les années 1950 dans un style régionaliste préconisé par les architectes pour cette partie du littoral breton.

Photographe à l'Inventaire