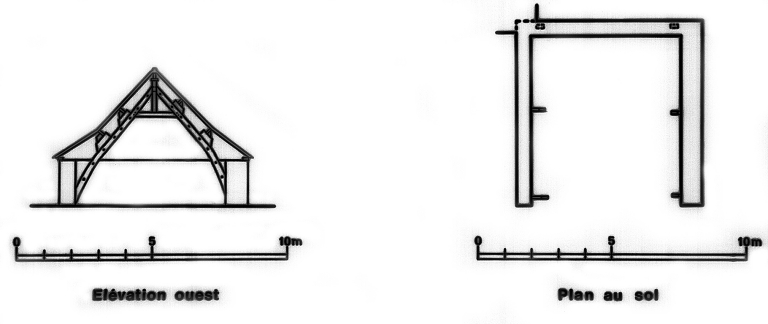

En 1982, grange en mauvais état, dépendant d´une maison en cours de rénovation. Charpente en cruck, comptant trois fermes identiques à deux arbalétriers courbés portant directement dans le sol et partiellement ennoyés dans la maçonnerie des murs qui ne sont pas porteurs. Poinçon et entrait retroussé assemblés à tenon et mortaise ; le poinçon porte la panne faîtière ; deux pannes latérales de chaque côté sur échantignolle en forme de sabot. Datation incertaine, type rare en Bretagne ; la partie supérieure de la ferme en revanche est très habituelle. Le type n´est pas très éloigné des charpentes qu´on trouve dans des maisons à haut surcroît dont les arbalétriers, parfois courbés, retombent sur l´entrait formant poutre du plancher. Dans ce dernier cas, des blochets viennent parfois renforcer l´assemblage ; d´autres dispositions existent aussi : par exemple une paire d´arbalétriers droits tombant sur le sommet du mur, renforcé d´une jambe de force courbe, ennoyée dans la maçonnerie ou portant sur l´entrait. Dans ces cas cités, un des objectifs est de dégager l´espace du grenier et faciliter la circulation soit par la suppression de l´entrait à hauteur d´homme, soit en le plaçant sous le plancher.

Meirion-Jones signale neuf exemples de charpente en cruck en Bretagne ; mais il s´agit toujours d´exemples de construction sommaire du type des loges, alors qu´à l'Ille, il s´agit d´un bâtiment agricole permanent construit en dur, dont la charpente utilise des pièces de bois taillées, de section comparable aux autres charpentes vues sur la commune. Par ce caractère, la charpente de l'Ille est à ce jour unique en Bretagne. Ce qui pose un problème difficile : comment expliquer sa présence à Paimpont.

Dans le domaine vernaculaire, les phénomènes sont fondamentalement répétitifs ; l´unicum n´existe pas ; un phénomène isolé aussi typé que celui qui nous occupe ne pourrait s´expliquer que comme seul vestige conservé, ou actuellement connu, d´une série par ailleurs anéantie ; le fait est peu probable ; l´influence directe ou indirecte des cruck-construction britanniques est fort improbable et ne rendrait pas compte de l´unicité du phénomène. Aussi convient-il, à titre d´hypothèse ni plus ni moins assurée que d´autres, d´envisager la possibilité d´un remploi de cette charpente ; on constate en effet que le système de calage rajouté sur les échantignolles n´est pas originel : les chevrons, voliges et couvertures actuels sont un remaniement ; il peut s´expliquer par un changement de matériau de couverture, avec passage de chaume à l´ardoise (mais aucun vestige de couverture en chaume n´a été retrouvé sur la commune). Il peut s´expliquer ainsi (c´est l´hypothèse très incertaine que nous devons faire) par le remploi de cette charpente provenant d´un édifice voisin et utilisé par exemple selon la formule upper-cruck ; techniquement le démontage et le remontage d´une ferme est possible puisque les assemblages sont à tenon et mortaise avec chevilles.

Il reste que l´édifice de l'Ille fournit peu d´éléments permettant de choisir entre telle ou telle hypothèse. Nous terminerons cet examen en disant que l´hypothèse du remploi n´enlève pas à l´exemple étudié son intérêt archéologique, majeur dans la connaissance des systèmes de charpente en Bretagne.