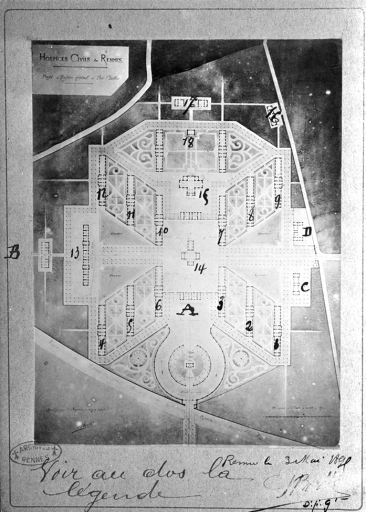

Selon l´ouvrage de Jean-Yves Veillard, l´architecte communal Jean-Baptiste Martenot soumet au conseil général des Bâtiments civils, le projet d´un nouvel hospice, après l´acquisition du domaine de Pontchaillou, réalisée en 1884. L´édifice à cour fermée conçu par Martenot est proche des dispositions de l´hospice Saint-Méen. Deux corps de bâtiment pour les malades, reliés par un bâtiment de services, encadrent la chapelle, placée au centre de la façade principale. Critiqué par l'inspecteur général pour son manque de fonctionnalité et pour le peu de souci des normes sanitaires, le projet, sans doute limité à une architecture de représentation, fut stoppé par manque de financement et relancé en 1892.

Jean-Baptiste Martenot demande alors un cahier des charges précis prenant en compte le problème de l'accès, l'hôpital se situant au-delà de la voie ferrée. En juin 1893, il propose un nouveau projet d´une capacité de 1400 lits approuvé par la commission et le conseil municipal. Ce projet ne sera pas réalisé.

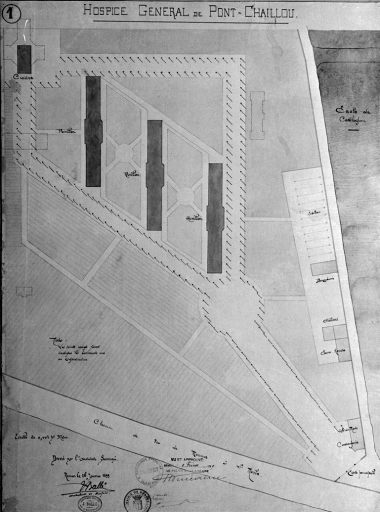

Sans se référer au projet de son prédécesseur, Julien Ballé conçoit, en 1895, un complexe hospitalier d'une capacité de 1320 lits, approuvé par la commission administrative et par le conseil municipal, puis par le conseil supérieur des bâtiments civils, l'année suivante.

Le coût de l'opération (partiellement financé par la revente de l'ancien couvent des Catherinettes en 1901) est évalué à 3 286 390 F. La nécessité de réduire le budget entraîne la décision de réaliser le complexe en plusieurs tranches, en commençant par ce qui semble prioritaire : les bâtiments destinés à abriter les malades du couvent des Catherinettes. Par ailleurs, il est prévu de réaliser des économies sur les matériaux et le décor (pour les planchers, le béton remplacera le fer et le bois). L´ajournement d´une partie du projet aura pour conséquence son inachèvement et son altération. Les modifications successives aboutissent, en effet, à une réalisation très différente du projet initial.

Le programme établi lors de la séance du conseil municipal du 11 septembre 1896 prévoit la construction de trois pavillons destinés à recevoir 130 lits chacun, du mur de clôture et de plusieurs annexes (doc. 2) : concierge et maison du jardinier, cuisine centrale et bains, pavillon de la communauté, lingerie, pharmacie, dépôt mortuaire, château d´eau, buanderie.

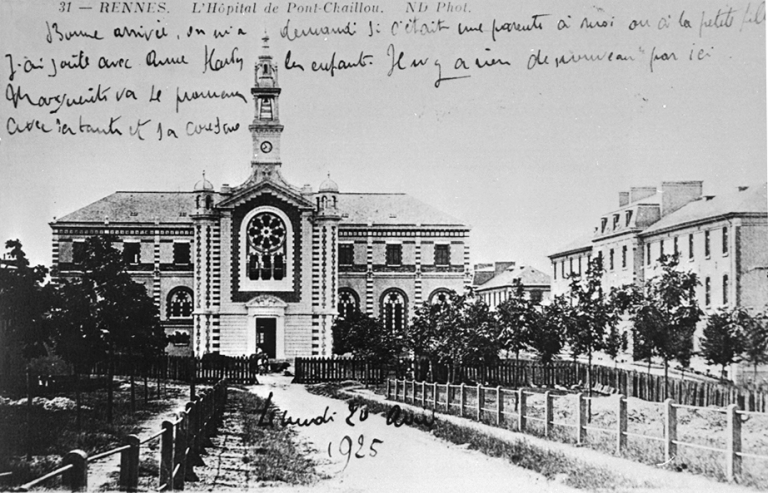

En 1900, différents travaux sont ajournés : la clôture, la chapelle et le bâtiment de la communauté seront installés dans l´actuel pavillon Laënnec (la communauté dans la partie est, la chapelle dans la moitié ouest du rez-de-chaussée, le choeur et la sacristie aménagés dans une annexe en briques accolée au bâtiment principal).

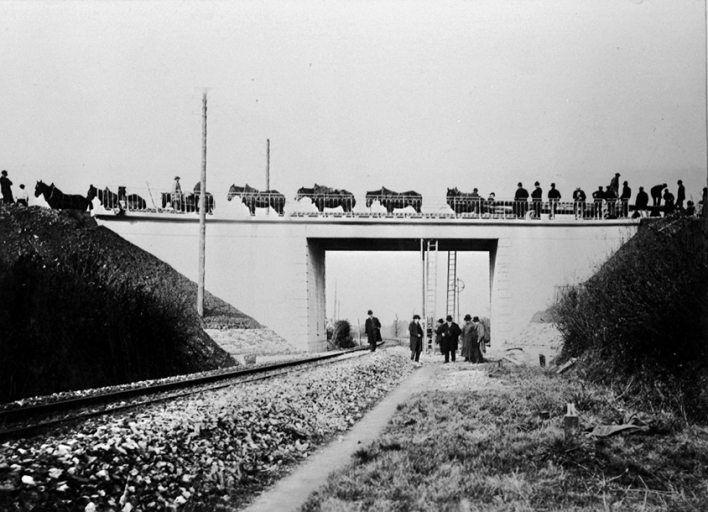

L´année suivante, 3 pavillons de deux étages accueillant 144 femmes sont achevés, ainsi que la cuisine, la buanderie, l'installation des réseaux d'égout, de gaz et d'eau, permettant le transfert des malades des Catherinettes et des Incurables. La ville a cédé un terrain aux hospices pour établir un accès depuis la ville. On y aménage une avenue couplée à la construction d´un pont qui enjambe la voie ferrée et on construit une conciergerie et une grille d´entrée.

En 1904, on programme la construction de deux pavillons de deux étages permettant d´accueillir les vieillards de Saint-Melaine, de deux pavillons d´un étage pour les enfants, d´un pavillon pour les services administratifs dont le rez-de-chaussée est affecté au culte et l´agrandissement de la cuisine.

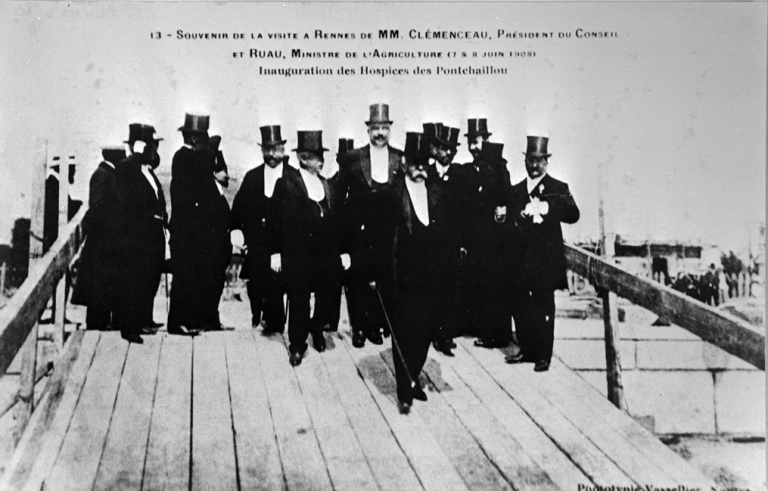

Lors de l'inauguration par le ministre de l´Agriculture, le 8 juin 1908, le pavillon destiné à accueillir les vieillards n'est pas commencé mais ils ont quitté les locaux vétustes de l'abbaye, sans doute après l'incendie de l'hospice de la Piletière, en 1906 ; il reste à construire le pavillon des petits ménages et les logements de retraite pour les travailleurs en couple.

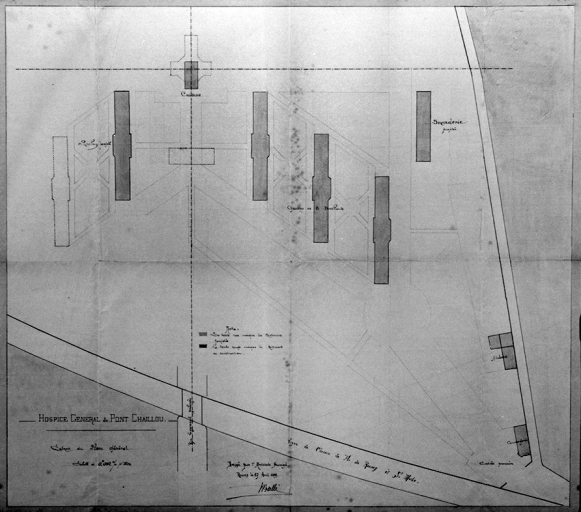

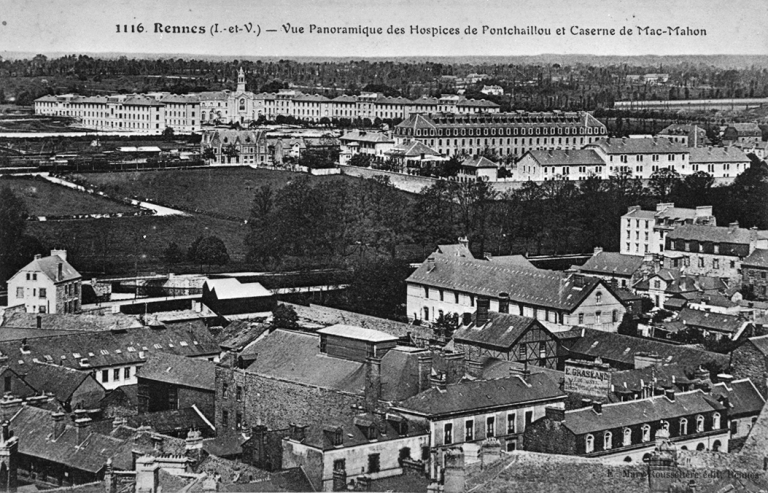

Le plan de 1919 montre 7 pavillons construits sur les douze du projet, la chapelle, la cuisine et les logements de retraite (?).

Après la Première Guerre mondiale, l´hôpital resté inachevé sera successivement agrandi et doté de nouveaux équipements, comme l´indiquent les archives communales et la publication de Pierre Marquis.

En 1930, l'hôpital atteint son emprise actuelle avec l'acquisition de 19 hectares permettant de construire un pavillon pour les tuberculeux, une maison maternelle et une maternité, enfin un pavillon pour les cancéreux.

Le centre anti-cancéreux a été créé en 1923 par la fondation régionale de l´Ouest de la Ligue contre le cancer. Le service était alors installé dans le pavillon Clemenceau.

La construction du nouveau centre (actuel pavillon Eugène-Marquis), dont le coût global de 2 600 000 F est réparti entre l'Etat (2 millions) et les départements (Ille-et-Vilaine : 400 000 F, Morbihan : 100 000 F, Finistère et Côtes d'Armor : 50 000 F) commence en 1932 et s'achève en 1936. Le bâtiment, conçu par l´architecte des hospices Yves Lemoine, dispose d'une capacité d'accueil de 80 lits dont 64 en salle commune et 16 en chambres particulières, de deux installations de radiothérapie pénétrante, dotées chacune de deux postes, permettant 4 traitements simultanés dans la journée. L´une des installations atteint 200 000 volts, l´autre 300 000 volts. Deux salles d´opération permettent d´effectuer les interventions « compliquées ».

En 1951, Yves Lemoine dessine les plans d'un nouveau pavillon pour les contagieux poliomyélitiques (actuel pavillon Leroy), implanté au sud-est du pavillon Eugène-Marquis. Les aménagements sont destinés à être supprimés après la construction du bloc-hôpital, notamment la salle de physiothérapie qu'il est prévu d'affecter au service des contagieux. Le pavillon des contagieux, de plan en T, abrite : au nord, la salle d'hydrothérapie à deux bassins et une salle de massage, ainsi que les services administratifs ; au sud, 6 chambres à 2 lits et 8 chambres à 1 lit, au rez-de-chaussée, 8 chambres à 2 lits et 12 chambres à 1 lit, à l'étage.

En 1952, des locaux d'hospitalisation sont construits à l'est (actuel internat). On y associe une classe pour les enfants hospitalisés. Le corps de bâtiment, construit avec une ossature de béton armé et un remplissage à double paroi, regroupe des chambres de 6 lits, une salle de jour, une bibliothèque et une salle de jeux et des pièces de service (office, lingerie, vestiaire).

En 1954, Yves Lemoine est encore l´auteur des pavillons construits pour les vieillards, sur des terrains acquis à l'ouest, ainsi que de l'agrandissement du logement du directeur adjoint, placé près du boulevard de Verdun.

Les pavillons pour les vieillards sont construits avec une ossature en béton armé et un remplissage de parpaings de béton. De plan rectangulaire, ils sont disposés de part et d'autre de l'allée centrale menant à Villejean. Les bâtiments, en rez-de-chaussée, sont distribués par un couloir longitudinal desservant des chambres à 2, 4 ou 6 lits. A chaque extrémité sont placés lavabos et cuisine, d'une part, salle de jour et lingerie, d'autre part.

La maison du directeur adjoint est un bâtiment en rez-de-chaussée à trois pièces en enfilade sans espace de dégagement, avec un bureau dissocié et accessible de manière indépendante. L´extension est réalisée en pierres de Pont-Réan avec soubassement en pierres de Saint-Germain.

En 1965, c'est Louis Chouinard qui dessine les plans de l'école d'infirmières (Institut Régional de Formation d'Auxiliaires Médicaux et d'Assistantes Sociales) qui sera construite en 1972, au nord du pavillon Eugène-Marquis. La construction est réalisée avec une ossature en béton armé et un remplissage d'éléments préfabriqués de ciment vibré. De plan en H, dont l'une des barres est de biais en raison de la forme de la parcelle, l´institut regroupe des modules de hauteurs variables avec amphithéâtres et bibliothèques, dans la partie nord, où se trouvent également une salle de gymnastique en sous-sol, un restaurant et une entrée, au sud, reliés par un bâtiment de 4 étages qui comprend laboratoires en sous-sol et chambres aux étages.

La même année, Louis Chouinard dessine les plans des laboratoires de routine qui sont construits au sud, entre la faculté de médecine et l'hôpital. L´édifice de plan rectangulaire à 2 étages carrés fait la connexion entre le bloc-hôpital et la faculté de médecine.

Architecte de la ville de Rennes (1858-1894)