Introduction :

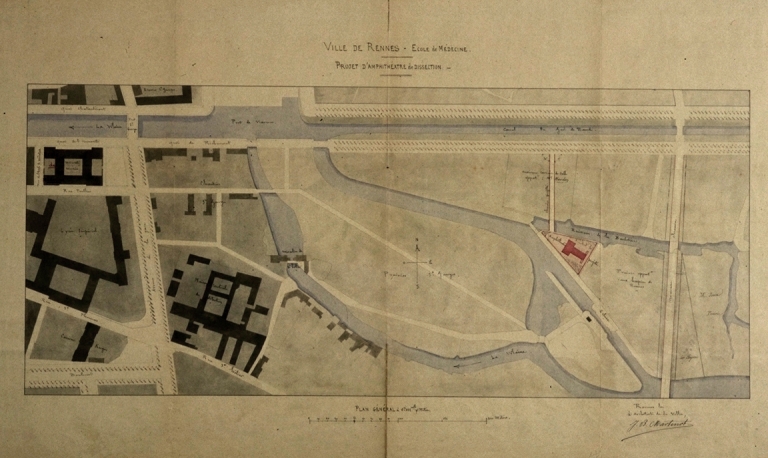

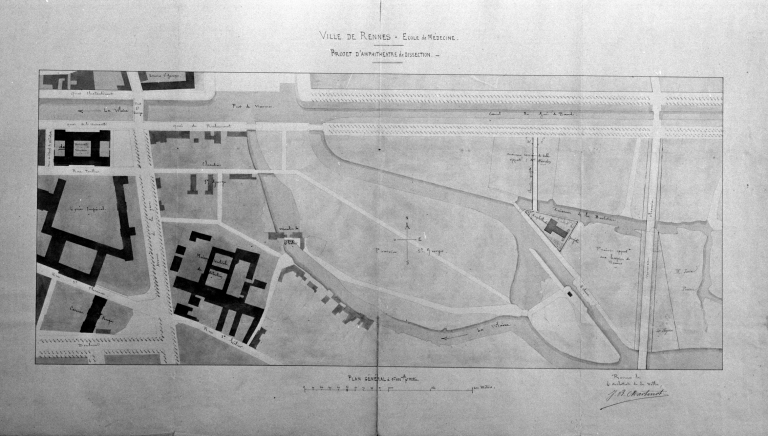

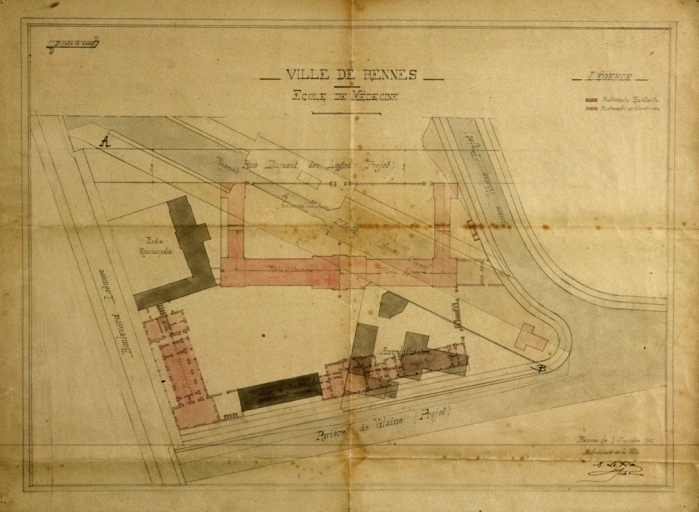

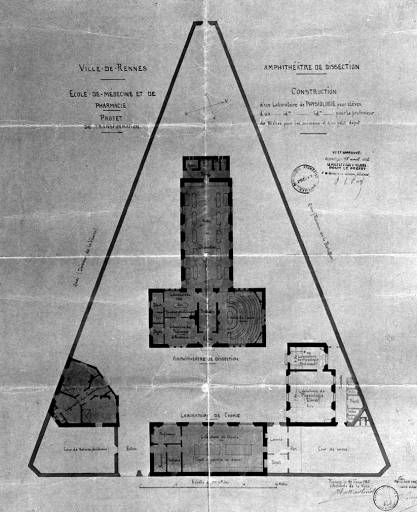

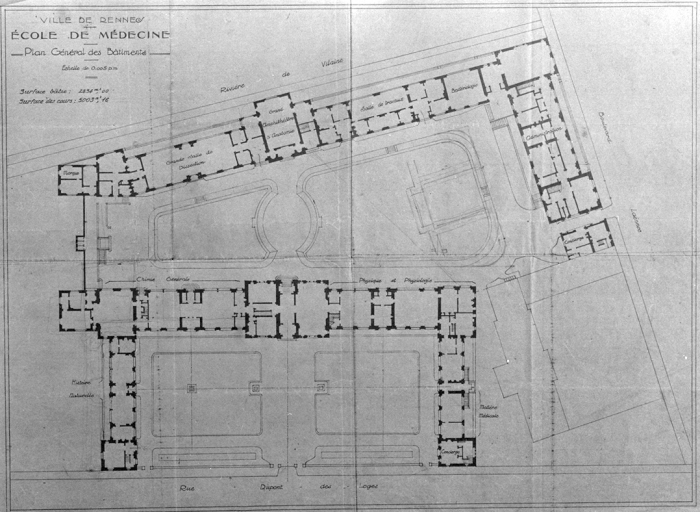

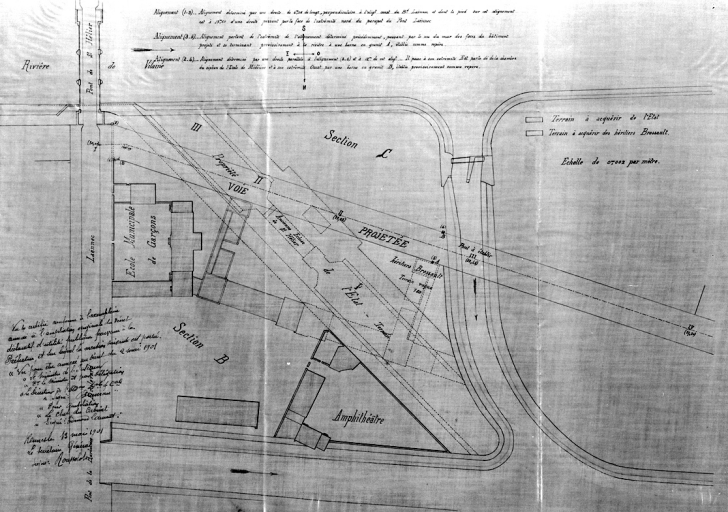

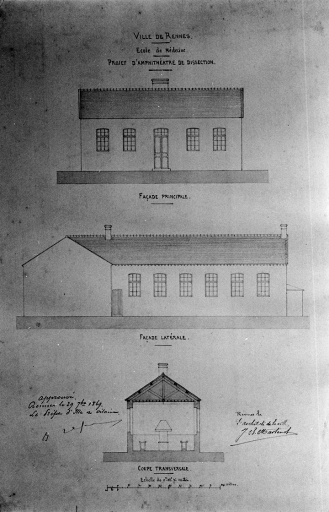

La construction de locaux annexes à l'école de médecine de Rennes, située au milieu du 19e siècle dans l'actuel musée des Beaux-Arts, fut projetée à partir de 1863. Il s'agissait alors de pourvoir l'institution d'un amphithéâtre de dissection. Jean-Baptiste Martenot, architecte de la ville, présenta plusieurs projets d'implantation, l'un à l'est du moulin de Saint-Hélier, l'autre près de la rue d'Echange, pour finalement se fixer sur l'îlot délimité par le ruisseau de la Barlotière et la dérivation de l'écluse Saint-Hélier. L'amphithéâtre fut élevé dans une enceinte de forme triangulaire à partir de 1869, ainsi qu'un pavillon pour le gardien et un laboratoire de chimie, à l'est. Rapidement fut envisagée la construction d'un nouveau laboratoire de chimie, pour lequel Martenot présenta un projet daté du 27 février 1886. L'école préparatoire de médecine fut alors transformée en école de plein exercice, laquelle devait se doter d'un ensemble de bâtiments indépendants. Le projet repris à partir de 1894 par le successeur de Martenot, Emmanuel Le Ray, comportait de nombreuses contraintes qui dictèrent le déroulement des travaux. L'agrandissement de l'école dépendait en effet d'un programme d'urbanisme et de voirie projeté dès 1888 et consistant à déplacer vers l'ouest une dérivation de la Vilaine, à combler l'ancienne écluse Saint-Hélier et à prolonger la rue Dupont-des-Loges jusqu'au boulevard Laënnec. Il fallait d'autre part conserver les bâtiments existants de l'école pour permettre la continuité de l'enseignement.

Historique de la construction :

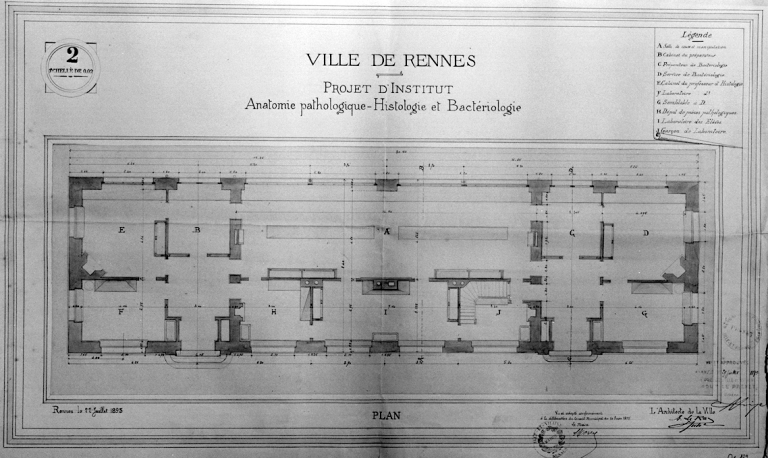

Le projet, étudié par l'architecte en conformité avec les indications du directeur de l'école, le docteur Perrin de la Touche, fut arrêté en juillet 1895. Un premier bâtiment, le pavillon d'histologie et de bactériologie, fut réalisé au nord de la parcelle, le long de la rivière, sur un terrain remblayé sur près de 5 mètres, et put être occupé dès novembre 1896. En février suivant, le conseil municipal approuva un plan d'ensemble pour le futur développement de l'école ainsi que le projet de construction d'un second pavillon. L'aile de bâtiment envisagée comprenait les services de physiologie et de physique ainsi qu'un amphithéâtre ; elle se situe au sud du premier pavillon et correspond à la moitié est du bâtiment parallèle à la rue Dupont-des-Loges. Son emplacement, proche de celui de l'ancienne écluse, entraîna l'architecte à opter pour un système de fondation Hennebique lequel fut confié à M. Lebrun, exploiteur du brevet pour la région Ouest. Les travaux eurent lieu de 1897 à 1899.

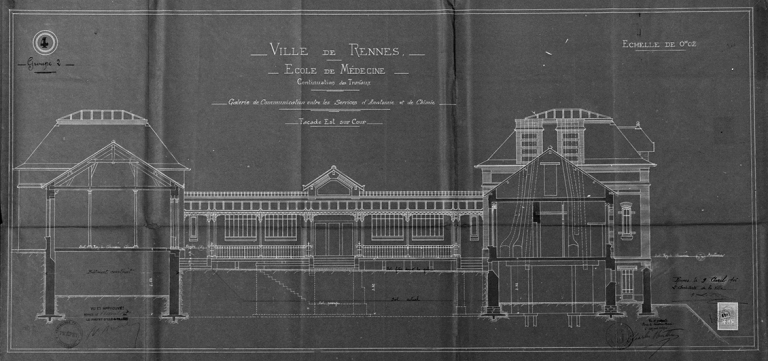

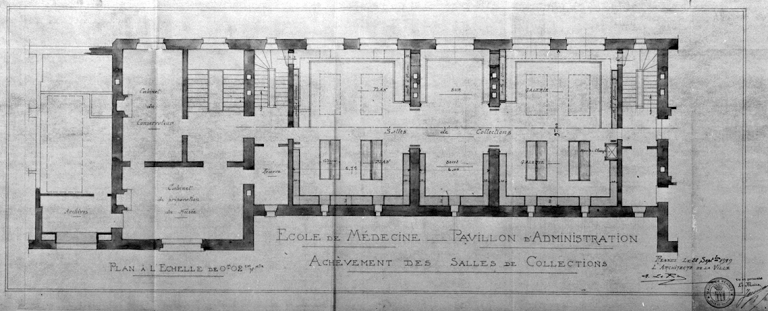

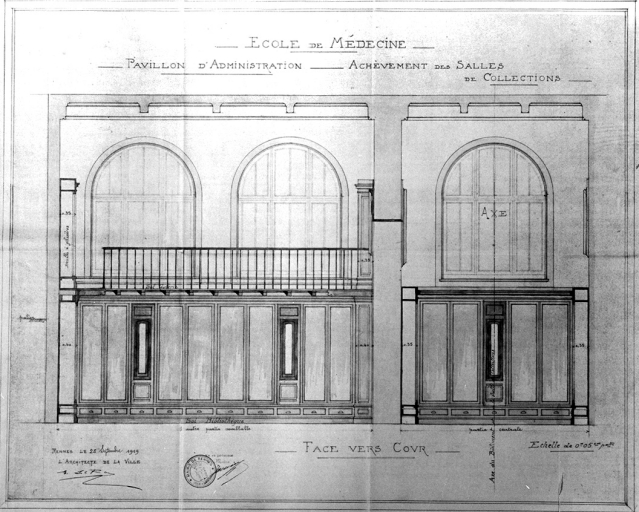

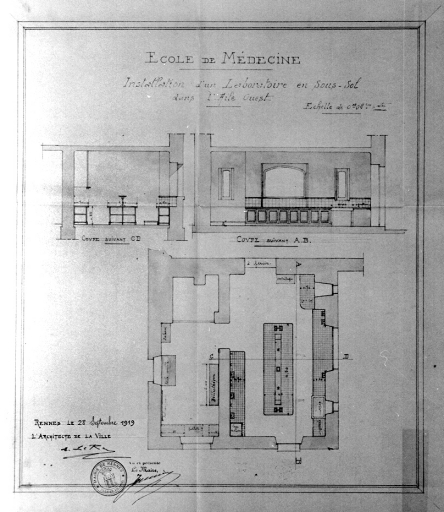

Dans le même temps, la ville acquit les terrains dépendant de l'ancienne dérivation du canal, mais se trouva, en 1901, dans l'impossibilité financière d'achever l'ensemble de l'école. Les campagnes de travaux furent de nouveau échelonnées dans le temps. Entre 1903 et 1906, furent terminées la partie ouest du bâtiment situé sur la rue Dupont-des-Loges et les ailes en retour, ce groupe devant abriter les services de pharmacie, de chimie, d'histoire naturelle, les matières médicales et la conciergerie. L'établissement des fondations s'avéra particulièrement délicat tandis qu'il apparaissait indispensable de construire la culée Est du pont projeté sur la rue Dupont-des-Loges, l'extrême pavillon sud-ouest reposant presque à ce niveau. La dernière tranche importante de travaux, lancée entre 1906 et 1913, comprenait la construction du bâtiment d'administration sur le boulevard Laënnec, le prolongement de l'aile nord et de ses annexes ainsi que la grille de la rue Dupont-des-Loges ; elle ne put intervenir qu'après la destruction des bâtiments construits par Martenot. L'ensemble des bâtiments étant construit, quelques aménagements volontairement retardés restaient encore à faire au début des années 20, comme l'installation d'une galerie de collections au premier étage du pavillon de l'administration.

En 1944, des bombardements visant le pont de la rue Dupont-des-Loges détruirent l'aile ouest et le bâtiment en retour sur la cour antérieure. L'entreprise de travaux de reconstruction fut l'occasion pour améliorer et agrandir l'école. Le projet présenté en 1949 par l'architecte de la ville, Yves Le Moine, consistait en la reconstruction à l'identique de la partie ouest du bâtiment central tandis que l'aile en retour était remplacée par un vaste bâtiment à trois corps abritant le service de pharmacie.

L'école fonctionna jusqu'au milieu des années 60 ; elle est, depuis, occupée par divers services municipaux dont l'installation nécessita de profondes modifications intérieures.

Situation et composition d'ensemble :

Achevée, l'école de médecine se composait d'une série de corps de bâtiment s'organisant autour de deux cours. Sur la rue Dupont des Loges, un premier bâtiment de plan en U est précédé par une cour rectangulaire fermée par une grille. L'une des deux ailes est aujourd'hui remplacée par le corps principal du bâtiment de la reconstruction, auquel s'ajoutent deux autres corps placés à angle droit. A l'arrière, un long corps de bâtiment longeant la rivière de la Vilaine se greffe perpendiculairement au bâtiment d'administration aligné sur le boulevard Laënnec ; ils délimitaient, avec une petite galerie de jonction située à l'ouest, aujourd'hui disparue, une cour centrale de forme irrégulière.

Distribution de l'édifice :

Hormis le pavillon de l'administration, les bâtiments de l'école se composent d'un rez-de-chaussée le plus souvent sur caves. Les longs corps de bâtiments sont interrompus par des pavillons centraux et latéraux, lesquels marquent les différentes entrées et organisent la distribution. Ils sont surmontés d'un étage de combles. Le pavillon est, sur la rue Dupont-des-Loges, abritait la conciergerie. L'organisation interne de l'édifice, étudiée en fonction des besoins exacts de la future école de médecine, répond avant tout à une volonté de rationalisation. Les différents services (bactériologie, anatomie, physique, physiologie, chimie, etc.) abritaient des salles de cours, des amphithéâtres, des laboratoires pour les élèves, pour les professeurs et les préparateurs ainsi que leurs bureaux, généralement placés dans les combles. Les salles de manipulations étaient largement ouvertes sur l'extérieur par des baies vitrées, jumelées sur les façades nord.

Du côté de la rivière, un mur de clôture formait un écran entre les sous-sols semi-enterrés de la morgue et la berge, cet espace à l'air libre permettant également l'entrepôt de produits dangereux. Une fonction similaire, celle de laboratoire de plein air, était assignée au passage couvert joignant les ailes nord et sud. Ses caves, convenablement ventilées, abritaient une série de pièces destinées à l'élevage des animaux de laboratoire.

Le bâtiment de l'administration se compose d'un rez-de-chaussée sur caves semi-enterrées, d'un étage carré et d'un étage de comble. Ouvertes sur un saut de loup à l'ouest, les caves pouvaient servir de salles d'examen. A gauche de la façade, un passage charretier sépare le pavillon du concierge de l'entrée principale. Celle-ci ouvre au rez-de-chaussée sur un escalier d'honneur, le secrétariat, une galerie de distribution en enfilade éclairée sur la rue, le bureau du directeur et les salles des professeurs. Le pavillon Nord était occupé par un amphithéâtre accessible aux étudiants depuis la cour par un vestibule annexé au service de bactériologie. Le premier étage de la partie centrale était occupé par trois vastes salles, divisées sur le pourtour par des espaces en mezzanine, destinées à abriter des salles de collections. Dans les combles, de vastes pièces avaient été prévues pour servir de laboratoires supplémentaires.

Les travaux de la reconstruction permirent l'installation de nouveaux laboratoires aux 1er et 2ème étages de ce bâtiment mais surtout du grand bâtiment de pharmacie, composé de trois corps perpendiculaires les uns aux autres et élevés de deux étages carrés sur rez-de-chaussée et caves. L'angle arrondi du nord-est marque l'entrée principale et le noeud de distribution avec un grand escalier.

Structure et élévation :

La nature des terrains, particulièrement instable en raison de la proximité de la rivière et des remblais qui furent fait sur l'ancienne dérivation du canal, obligea l'architecte à utiliser, sauf pour le premier pavillon construit, un système de fondations en béton armé, dit "système Hennebique". Déjà employé à Rennes pour la nouvelle maternité de l'Hôtel-Dieu, ce système restait avant-gardiste en 1897 et consistait en l'établissement d'un plateau bas de béton, ou semelle de répartition, relié par des poteaux verticaux au plancher du rez-de-chaussée également en ciment armé.L'avantage représenté par ce système était de ne pas avoir à fouiller le sol à la recherche d'une couche propice à l'établissement des fondations et s'avérait particulièrement économique.

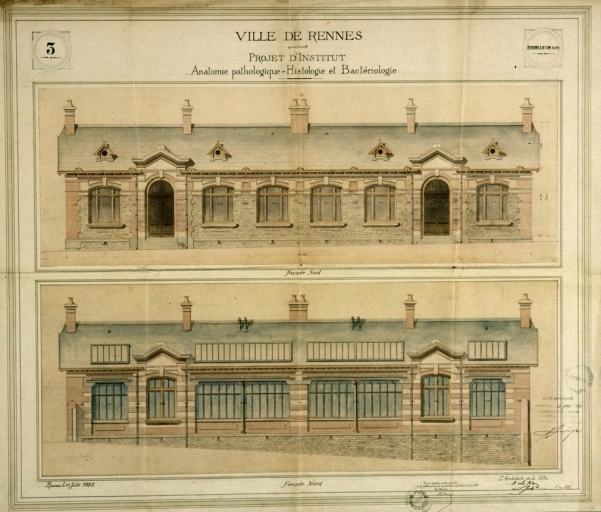

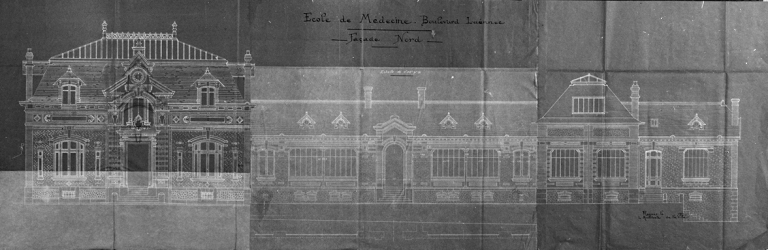

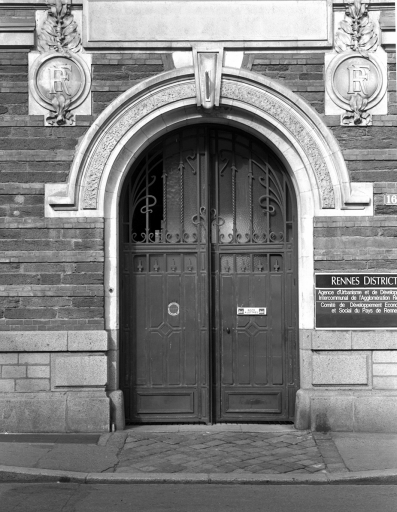

L'ensemble des élévations, conçu de manière homogène, s'attache à tirer un parti décoratif des seuls matériaux de construction ; Le Ray recherche l'animation et la gaieté des façades en dépit de la modicité des moyens dont il dispose grâce à l'emploi de matériaux locaux fortement colorés et au dessin silhouetté des corps de bâtiments. Au-dessus d'un soubassement de granit de Saint-Marc-le-Blanc appareillé, le schiste violet de Pont-Réan alterne avec le grès et les bandeaux, les chaînages ou les arcs de brique rouge, lesquels sont soulignés par quelques pièces de pierre blanche en particulier autour des baies. Si l'accent ornemental est mis sur le pavillon central du bâtiment en U, avec son entrée surmontée d'une baie cintrée, d'un fronton triangulaire et d'un pignon couronné d'un gâble renfermant une horloge, d'un style encore très éclectique, l'élévation des ailes affirme sa modernité et se rattache tant à l'architecture scolaire qu'à l'architecture industrielle. L'effort de rationalisme et d'efficacité du bâtiment est lisible depuis l'extérieur, l'emploi de matériaux comme le métal est revendiqué en façade, avec par exemple l'utilisation de fines colonnettes de fontes supportant les linteaux métalliques des grandes baies rectangulaires éclairant les salles de travail.

La façade sur le boulevard Laënnec présente deux pavillons latéraux en saillie encadrant cinq travées de fenêtres soulignées par une arcature monumentale en plein cintre et jumelées de part et d'autre du centre.

Intérieur et décor :

L'intérieur de l'édifice, en particulier dans les salles de manipulation, avait été conçu de manière très fonctionnelle, l'ensemble des revêtements présentant les qualités de robustesse et d'hygiène nécessaires. Les murs ripolinés étaient couverts à mi-hauteur de carreaux de faïence, de même que l'étaient les paillasses, les appuis ou les bordures des tableaux d'ardoise. Les sols étaient également carrelés, sauf dans le service d'anatomie où fut utilisé un matériau nouveau, le porphyrolite, parfaitement imperméable et résistant à de fréquentes désinfections. Comme à l'extérieur, l'utilisation de poutrelles métalliques pour les planchers ou les plafonds n'avait pas été dissimulée.

Seul le pavillon de l'administration conserve, au rez-de-chaussée, son aménagement originel avec une cage d'escalier en métal riveté et une rampe en fer forgé de style Art Nouveau, les panneaux de boiseries et les cheminées de marbre dans la galerie en enfilade et les bureaux.

Conclusion :

Première réalisation d'Emmanuel Le Ray en tant qu'architecte de la ville, l'école de médecine offre "une véritable démonstration d'architecture moderne". Le projet minutieusement étudié répond aux multiples contraintes du programme par le rationalisme, rejette tout effet formel pour ne s'attacher qu'à l'emploi raisonné des matériaux d'où n'est pas absente une certaine recherche décorative. Sa logique et son intelligence permirent le respect des conditions budgétaires et le surpassement des difficultés techniques pour nous offrir un édifice d'une grande qualité architecturale.

Photographe à l'Inventaire