Photographe à l'Inventaire

- inventaire topographique, Rennes

- enquête thématique régionale, Lycées en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Rennes ville - Rennes ville

-

Commune

Rennes

-

Adresse

70 boulevard René-Laënnec

-

Cadastre

1980

BP

186

-

Dénominationsécole professionnelle

-

Parties constituantes non étudiéesatelier, forge

Situation :

L'emprise originelle du bâtiment s'étendait entre la halle Laënnec située au nord, à l'angle de l'actuelle rue du Sergent Maginot (ancienne rue du Gué du Baud) et du boulevard Laënnec, la rue Alphonse Guérin au sud, le boulevard Laënnec à l'ouest, et la rue Joseph Durocher à l'est. L'agrandissement de l'établissement s'étant effectué sur les terrains nord, à l'emplacement de la halle et d'une parcelle contiguë à l'est, celui-ci occupe dorénavant l'ensemble de l'îlot délimité par ces quatre axes de circulation.

Historique :

La construction d'une nouvelle école pratique d'industrie fut motivée par la destruction accidentelle des ateliers de l'ancienne école d'apprentissage de la rue d'Échange. Cette dernière avait été ouverte en 1885 et comptait deux cours, menuiserie et ajustage, auxquels s'ajoutait un cours de dessin dispensé aux Beaux-Arts ; installée dans des locaux plusieurs fois remaniés et mal disposés, elle devenait trop exiguë malgré l'agrandissement qu'en avait fait Jean-Baptiste Martenot en 1894-1897. Il fut choisi d'ériger le nouveau bâtiment sur un terrain acheté par la ville et situé entre la halle Laënnec et le ruisseau de la Barlottière. Après la présentation d'un avant-projet en 1898 et son étude par une commission, les travaux furent réalisés de 1900 à 1904 par l'architecte de la ville, Emmanuel Le Ray.

Dix années après son achèvement, la nouvelle école apparaît déjà trop petite, et sa croissance, encore accrue depuis la fin de la guerre de 1914-1918, entraîne la municipalité à reprendre le projet de son agrandissement en 1924 (voir document figuré). Plusieurs projets sont proposés et l'on envisage même, en 1931, une construction ex-nihilo sur un terrain acheté dans le quartier de la rue de Nantes. Finalement, l'idée d'un agrandissement sur place est retenue ; la question de la taille du terrain est résolue par la destruction prévue de la halle Laënnec ; celle-ci aura lieu en 1932. Les transformations entraînent la destruction totale des anciens ateliers, les bâtiments sur le boulevard Laënnec étant seuls conservés. Adjugés en juillet 1933, les travaux furent terminés en décembre 1937, l'architecte Yves Lemoine ayant succédé à Emmanuel Le Ray dans ses fonctions.

Bombardé pendant la seconde guerre, le bâtiment des forges fut reconstruit à l'identique en 1949.

La première école pratique d'Industrie :

Présentant son avant-projet en janvier 1898, Emmanuel Le Ray le qualifie comme étant avant tout simple et économique. Il dispose deux ensembles de bâtiments parallèles, l'un aligné sur le boulevard comprenant un corps central destiné à l'enseignement théorique et à l'administration ainsi que des pavillons latéraux destinés à la conciergerie et au bureau du directeur, l'autre, placé à l'arrière, abritant les ateliers, forges et machines ainsi que les bâtiments d'exploitation. Quelques modifications de détails furent apportées pour l'élaboration du projet définitif en 1899 : une salle de dessin, prévue dans l'aile du boulevard, fut transportée au-dessus de l'atelier de menuiserie, des vestiaires furent installés à l'entrée de chaque classe, tandis que le bâtiment des machineries (machine à vapeur servant à l'exploitation des locaux industriels, dynamo et chaudière) fut placé dans l'axe des ateliers afin de faciliter les transmissions de force. L'architecte porta une attention particulière à la sécurité des élèves, ménageant de larges circulations et la ventilation abondante des ateliers, tandis que le bureau du directeur fut muni d'un avant-corps polygonal permettant la surveillance de la cour. Il regretta de n'avoir pu, pour des raisons économiques, "introduire le solivage de fer pour le plancher du rez-de-chaussée et les fermes de l'atelier".

Les fondations, ancrées sur un terrain de remblais, se composent de semelles de béton armé dont l'étude fut confiée à M. Lebrun, représentant de l'entreprise Hennebique.

Le bâtiment principal, élevé de deux étages carrés sur rez-de-chaussée et caves, abrite quatre salles de classes disposées, aux deux premiers niveaux, de part et d'autre de l'escalier central, le dernier étage étant occupé par le logement du directeur. Cette distribution est clairement exprimée par le percement des baies en façade, avec le jumelage des travées médianes, ou l'ouverture de la fenêtre de l'escalier à mi-étage. La recherche de lisibilité de l'édifice, revendiquée par l'architecte, sert la notoriété de l'établissement.

Malgré la simplicité des moyens employés, la composition des façades sur rue, avec les petits pavillons encadrant le bâtiment central, témoigne d'un souci d'élégance par l'évitement d'un parti trop massif.

Construits au-dessus d'un soubassement de granit, les murs de schiste violet de Pont-Réan sont scandés par un décor de briques rouges disposées en échelle entre les travées, sous les appuis et sur les arcs des fenêtres, l'ensemble étant complété par des rehauts de pierre blanche supportant un décor sculpté. Un important contraste chromatique s'effectue au-dessus d'une corniche de ceinture saillante, les parties hautes des bâtiments simplement enduites avec bandeaux de briques rouges permettent la mise en valeur de quelques éléments de charpente (aisseliers), du pignon central et confèrent plus de légèreté à l'élévation.

Le décor, concentré sur la partie centrale du grand bâtiment, se limite à quelques médaillons encadrés de cabochons émaillés disposés sur les allèges des fenêtres et à un médaillon central aux armes de la ville placé entre deux cartouches indiquant le nom et l'appartenance de l'établissement. Ces travaux de sculptures furent réalisés par L. Gaumerais, professeur à l'école des Beaux-Arts.

L'élévation du premier bâtiment des ateliers n'est pas connue.

La seconde école après agrandissement

Grâce à la destruction de la halle Laënnec et l'acquisition de terrains par la municipalité, l'école pratique put sensiblement s'agrandir pour occuper un vaste quadrilatère délimité par quatre voies. Les premiers bâtiments construits sur le boulevard furent prolongés au nord par une aile d'un étage sur rez-de-chaussée, laquelle se retourne à l'est pour longer la rue du Sergent Maginot. A l'arrière des bâtiments existants, est ménagée une cour ouvrant sur un vaste hall couvert en sheeds destiné à l'atelier d'ajustage, tandis que le bâtiment des forges fut reconstruit au sud de celui-ci, à l'angle sud-est de l'îlot. La cour, bordée de préaux aux angles nord-ouest et sud-est joue un rôle de distribution. Le nouveau bâtiment nord abrite principalement au rez-de-chaussée un atelier de menuiserie et ses annexes ainsi qu'un escalier distribuant les étages, tandis que l'aile Ouest offre une nouvelle entrée encadrée de garages à vélo et de vestiaires. Au premier étage, des salles de cours (travaux d'électricité au nord, classes commerciales à l'ouest) sont desservies par un corridor en équerre et s'ouvrent sur la rue. Seule la partie centrale de l'aile nord comporte un second étage carré, lequel était destiné à abriter des salles de dessin, de modèles et de conférences.

Le grand atelier en sheeds est constitué par une ossature de béton armé (poteaux et terrasse) avec charpente métallique et parties vitrées au nord. Cet atelier, comme le bâtiment des forges est construit sur un terre-plein.

L'ensemble des fondations fut réalisé sur une semelle de béton armé, les élévations étant en moellons de schiste et briques creuses enduits au mortier ; les appuis, couronnements, seuils et linteaux sont en béton de ciment.

L'architecte revendique une construction très simple et de caractère industriel où la résistance des matériaux est déterminante. L'aile Nord, traitée comme une seconde façade principale, impose un corps central de sept travées, encadré de deux ailes plus basses de trois travées chacune qui se retournent au sud par un angle à pan coupé. Un équilibre se crée entre l'accent d'horizontalité mis sur ces ailes latérales (allèges et bandeaux de fenêtres filants) et le pavillon central, où, au contraire, la façade est compartimentée par des travées verticales fortement marquées. De la même manière, deux travées étroites engendrant un décrochement de toitures viennent interrompre le déroulement horizontal de la façade du boulevard Laënnec.

Les façades arrières de l'établissement, à l'est et au sud, sont celles des bâtiments industriels. A l'est, une aile abritant une série de dépôts de matériel desservis par une grande porte charretière, présente un long mur de clôture percé dans la partie supérieure, et s'intercale devant le grand hall couvert en sheeds. La rue Alphonse Guérin est bordée par l'imposant bâtiment des forges et le mur de clôture de la cour orné de claustra au niveau du préau.

Conclusion :

Ainsi, l'école pratique d'industrie présente-t-elle la juxtaposition de bâtiments réalisés par le même architecte à quelques trente ans d'intervalle (ce qui correspond environ à la durée de sa carrière).

Il est intéressant de souligner comment Le Ray relie ses bâtiments l'un à l'autre, par des éléments de décor récurrents (arcs et bandeaux de briques rouges, parfois disposées en quinconce), par la scansion des façades grâce à des bandeaux polychromes dont les niveaux se répondent, ou encore par des décrochements de toitures, mais surtout de voir comment, au-delà des styles, l'un ancré dans la tradition du rationalisme pittoresque du XIXe siècle, l'autre optant pour le vocabulaire des années trente, il conserve une même conception de l'architecture, fondée sur la fonctionnalité et l'utilisation de matériaux polychromes, où l'édifice engendre son propre décor.

Conçue en 1898 afin de remplacer l'ancienne école d'apprentissage de la rue d'Échange, l'école pratique d'industrie (Lycée Laënnec) fut construite entre 1900 et 1904 par Emmanuel Le Ray, architecte de la ville. Face à l'accroissement du nombre de ses élèves, elle fut partiellement reconstruite entre 1933 et 1937, après l'annexion de terrains au nord et la destruction de ses anciens ateliers. Les travaux furent achevés sous la direction d'Yves Lemoine qui dut reconstruire le bâtiment des forges après la seconde guerre mondiale.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle

- Principale : 2e quart 20e siècle

- Secondaire : 3e quart 20e siècle

-

Dates

- 1900, daté par source

- 1933, daté par source

- 1949, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte communal attribution par source

- Auteur : architecte communal attribution par source

- Auteur : sculpteur attribution par source

Établissement occupant aujourd'hui une parcelle-ilôt, composé de deux séries de bâtiments construits à des périodes différentes. Sur le boulevard Laënnec, grand bâtiment d'administration de 2 étages sur rez-de-chaussée encadré de pavillons en moellons de schiste violet portant un simple décor de briques rouges, de bandeaux en pierre de taille et agrémenté de quelques cabochons et ornements sculptés, dans la tradition du rationalisme pittoresque. En arrière, une cour fermée dessert à l'est un grand hall d'ateliers couverts en sheds, des forges à l'angle Sud et une aile nord en retour à l'ouest abritant ateliers et classes. Ces bâtiments (1 et 2 étages sur rez-de-chaussée), construits en moellons et briques enduits, présentent des façades régulièrement percées de larges baies et soulignées par le jeu d'allèges et de bandeaux.

-

Murs

- schiste

- brique

- calcaire

- granite

- enduit

- enduit

- enduit

- moellon

- pierre de taille

- pierre de taille

- béton armé

-

Toitsardoise

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré, 2 étages carrés

Données complémentaires architecture Rennes

- DENO

- HYPO

- PHYPO

- NOTA

- SCLE1

- IMPA

- CBATI

- IMBATI

- PERP

- PASSAGE

- ESPAL

- ESPAP

- TAPA

- BOUTIQ

- NACC

- AUTO

- ACC1

- ACC2

- ESCAFO

- ESCAPO

- RDC

- ETAGE

- ENTRESOL

- COMBLE

- ATTIQUE

- TRAV1

- TRAV2

- TRAVANGLE

- MUR

- ANGLE

- ORIEL

- BALCON

- IAUT typicum

- ICHR typicum

- IESP typicum aire d'étude

- ICONTX dominant

- ITOPO site de périphérie

- PINTE En juxtaposant des bâtiments construits par Emmanuel Le Ray en 1900 et 1933, l'école pratique d'industrie met en évidence la cohérence les principales conceptions architecturales de l'auteur (fonctionnalisme, mise en oeuvre raisonnée des matériaux tant dans la construction que dans la création d'un décor) et ce, malgré un programme exigeant et des contraintes économiques fortes. L'ampleur du bâtiment témoigne par ailleurs de l'accroissement significatif du nombre d'élèves dans les établissements scolaires rennais dans le 1er quart du 20e siècle.

- POS 3

- SEL étudié

- PART

- NATURE

- RESEAU

- MORPHO

- IMPBA

- SURF

- LOTS

- VOIES

- PRESC

- VEGETAL

- OBS

-

Statut de la propriétépropriété de la région, Code : 0351054F

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

A.C. Rennes. Série M ; M 210. École Pratique d'Industrie (1885-1887) .

-

A.C. Rennes. Série M ; M 211. École Pratique d'Industrie (1887-1906) .

-

A.C. Rennes. Série M ; M 212. École Pratique d'Industrie (dossier 1, 1900-1909) .

-

A.C. Rennes. Série M ; M 213. École Pratique d'Industrie (dossier 2, 1900) .

-

A.C. Rennes. Série M ; M 214. École Pratique d'Industrie, travaux d'agrandissement (1906-1935) .

-

A.C. Rennes. Série M ; M 215. École Pratique d'Industrie, travaux d'agrandissement (1914-1935) .

-

A.C. Rennes. Série M ; M 216. École Pratique d'Industrie, travaux d'agrandissement (1914-1935) .

-

A.C. Rennes. Série M ; M 217. École Pratique d'Industrie, travaux d'agrandissement (1931-1934) .

-

A.C. Rennes. Série M. École Pratique d'Industrie, Collège technique de garçons (1933-1952) .

Bibliographie

-

Archives municipales de Rennes : R2-132

VEILLARD, Jean-Yves. Rennes au 19e siècle, architectes, urbanisme et architecture. Rennes : éditions du Thabor, 1978.

p. 444-445 -

LEFEVRE, Jean-Yves. Rennes, [collection Mémoires en images], Joué-les-Tours : Allan Sutton éditeur, 1996.

p. 104-105 -

LAURENT, Catherine (sous la direction de). Emmanuel Le Ray, architecte de la Ville de Rennes de 1985 à 1932, Rennes, 2000.

p. 87-89

Documents figurés

-

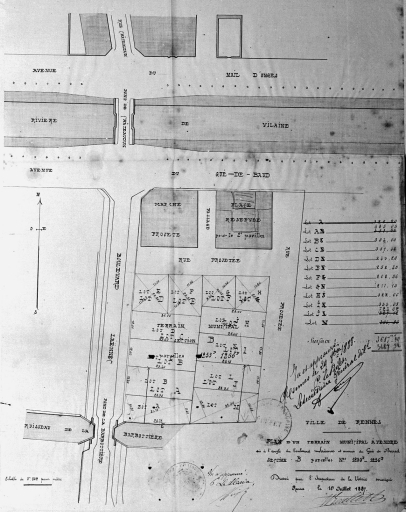

Ville de Rennes. Plan d'un terrain municipal à vendre sis à l'angle du boulevard Laënnec et avenue du Gué du Baud, section B, parcelle 1255 D-1256 P, dessin, dressé par l'inspecteur de la voirie, le 19.07.1887. (A.C. Rennes. 2 Fi 3162).

-

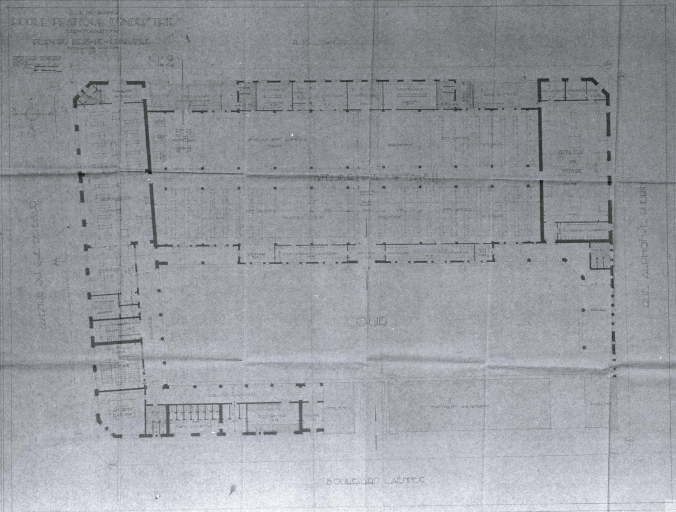

École pratique d'industrie. Avant-projet d'agrandissement. Plan du rez-de-chaussée, dessin, Emmanuel Le Ray, 1924. (A.C. Rennes. 2 Fi 3176).

-

École pratique d'industrie. Transformations. Plan du rez-de-chaussée, dessin, Emmanuel Le Ray, octobre 1932. (A.C. Rennes. 2 Fi 3224).

-

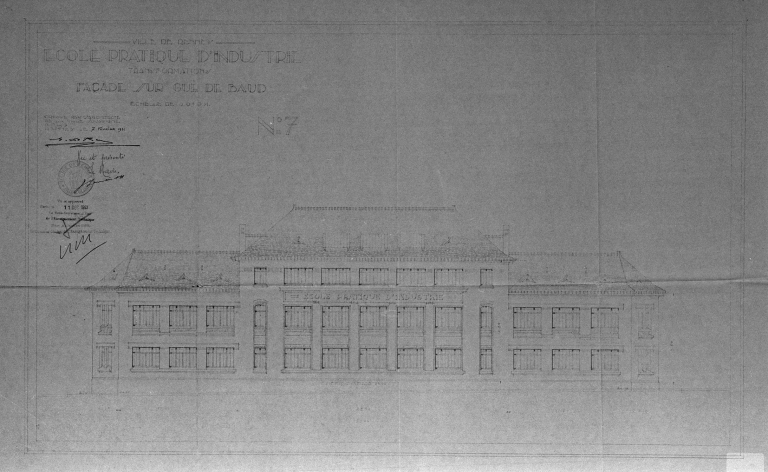

École pratique d'industrie. Transformations. Façade sur rue du Gué du Baud, dessin, Emmanuel Le Ray, mars 1931. (A.C. Rennes. 2 Fi 3201).

Photographe à l'Inventaire