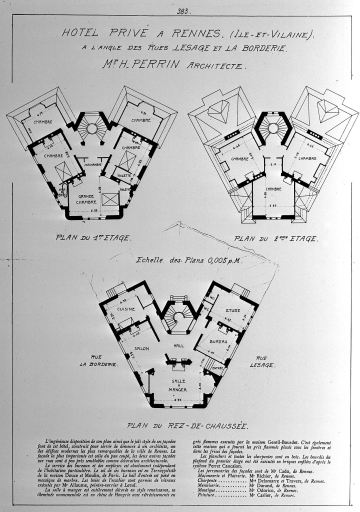

Situation et composition d'ensemble :

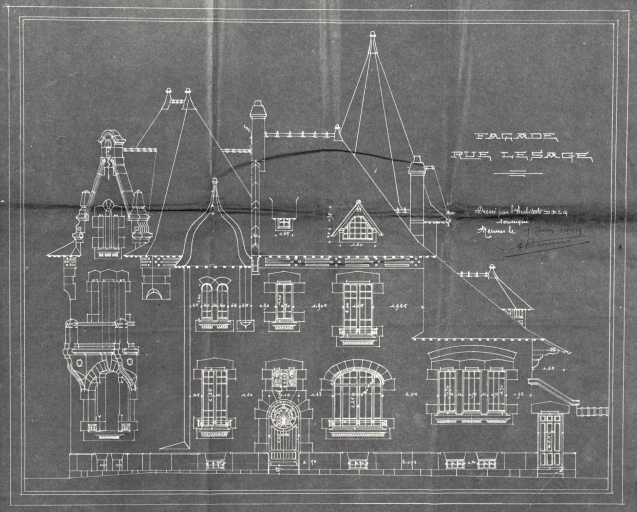

Située entre les rues Lesage et La Borderie, la parcelle forme un angle aigu à 60° devant l'entrée du boulevard de Sévigné et a profondément dicté le parti adopté par l'architecte. La composition s'organise à partir de cet angle tant en plan qu'en élévation. Occupé par la salle à manger au rez-de-chaussée et la chambre principale au 1er étage, mais surtout par un hall à l'anglaise et une cage d'escalier hexagonale au revers, il détermine les axes de distribution horizontal et vertical de l'édifice. L'aile sud est dédiée à la vie domestique (cuisine et salon), l'aile nord, à la vie professionnelle avec le bureau et l'étude de l'architecte desservie par l'entrée principale. Le haut pavillon formant pignon sur la rue est le point culminant d'une composition pyramidante dont l'effet est accentué par la volumétrie accordée aux toitures. A l'extrémité des ailes symétriques, la cuisine et l'étude, en rez-de-chaussée, n'étaient surmontées que par des chambres mansardées. Le parti originel reste partiellement lisible malgré la surélévation et l'agrandissement de l'aile nord. Cette partie du bâtiment comprend un étage sur rez-de-chaussée surélevé et a été, à l'inverse de l'hôtel du début du siècle, complètement tournée vers le petit jardin situé au coeur de la parcelle.

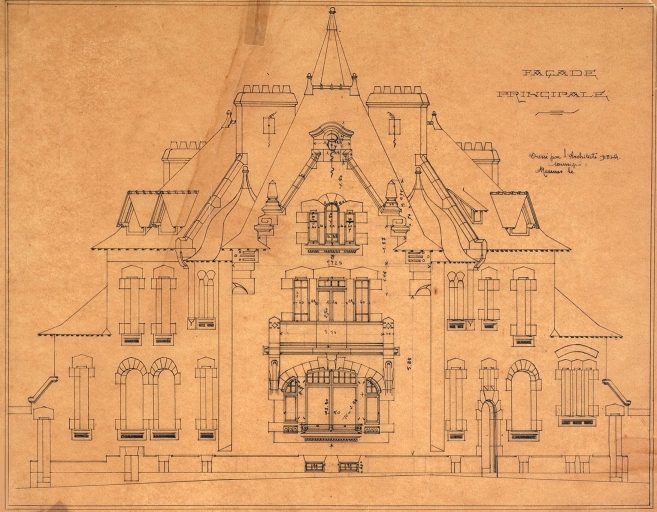

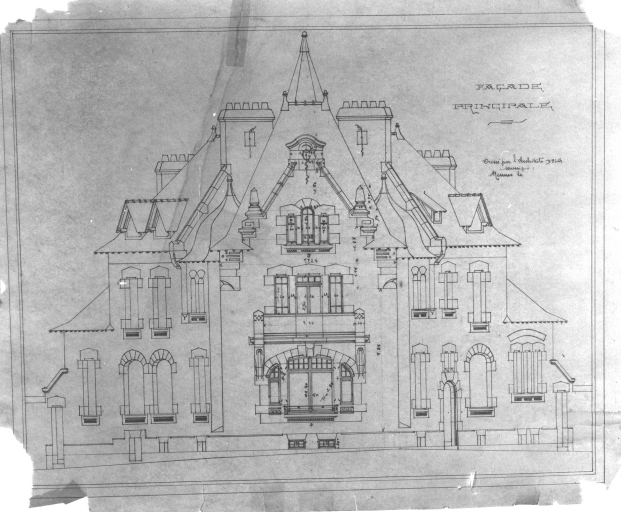

Élévation, intérieur et décor :

Les élévations, marquées par l'emploi d'un moyen appareil de granit bosselé rehaussé de quelques éléments de grès flammé et par la richesse de formes des toitures, permettent une lecture des multiples influences et de l'héritage artistique de l'architecte. Si la volumétrie des toits cherchant à distinguer à l'extérieur les différentes parties de l'édifice ou le percement asymétrique des baies renvoie, tout comme le plan, à l'architecture médiévale et à son interprétation violet-le-ducienne, les toits en carène encadrant le pavillon central et surtout les matériaux employés, le granit et l'ardoise, affirment la bretonnité du bâtiment. Le dessin de la porte principale et de ses grilles, modifié par rapport au premier projet, s'inspire de l'Art nouveau belge tandis que les triplets de baies du pignon et leur balcons de ferronnerie richement ouvragée renvoient d'une manière plus générale à ce courant européen. Pour l'agrandissement moderne, Perrin fils respecte scrupuleusement le parti adopté par son père et calque, par exemple, la forme polygonale des linteaux des baies.

De l'intérieur originel et de son décor, seuls l'entrée, son hall et la cage d'escalier nous donnent aujourd'hui une image quelque peu transformée par la disparition des papiers peints. Des lambris

régnant au deux tiers de la hauteur sous plafond présentent un sobre décor de panneaux géométriques tandis que le sol est couvert d'une mosaïque de marbre à semis végétal stylisé réalisé

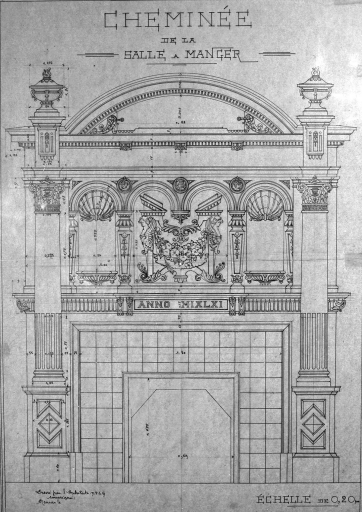

par Odorico père. Différents couloirs convergent vers le hall central et y débouchent sous une série d'arcatures surbaissées. Dans le hall, une cheminée engagée, en ciment pierre, est précédée d'un panneau de mosaïque représentant une fable de La Fontaine (le singe et le chat). L'encadrement du foyer est couvert d'un carrelage de grès flammé et surmonté par un arc cintré en brique rouge interrompu par un imposant claveau. Au-dessus, le couronnement est orné d'un relief de grés flammé figurant un porc-épic. Ces différents éléments décoratifs furent commandés, sur catalogue, aux céramistes Gentil et Bourdet. La tour hexagonale renferme un escalier à jour suspendu, en chêne de Hongrie, ainsi qu'une verrière à thème paysager due au peintre verrier A. Alleaume. Cet ensemble, d'une richesse décorative exceptionnelle devait être complété par celui des pièces principales, avec, en particulier dans la salle à manger, une cheminée de style néo-renaissance également en chêne. Dans les étages, on pourra encore signaler un décor de salle de bains par Odorico, composé d'un parement en mosaïque dans des tons dégradés de gris, bleu et mauve, assez sombres, et d'une frise de motifs géométriques d'un esprit proche de celui de l'Art nouveau viennois.

L'intérieur de la maison construite par Yves Perrin peut également retenir l'attention : le dessin de l'ensemble, typique de la fin des années 50, et la distribution de l'espace sont d'une grande qualité.

Conclusion :

Cet hôtel particulier peut apparaître comme l'un des jalons de la production architecturale domestique locale autour des années 1910 et représente avec brio les préoccupations stylistiques d'une génération d'architectes rennais. Le régionalisme est ici envisagé comme "une formule provinciale de l'Art Nouveau" et se mêle à diverses influences (Art nouveau belge, Arts and Craft) pour donner naissance à une oeuvre "moderne" dont l'intérêt est renforcé par la conservation de décors intérieurs.

Photographe à l'Inventaire