Site de promontoire naturel dominant la mer et la Rance, la pointe de la Cité jouit d’un panorama exceptionnel sur la baie et la ville de Saint-Malo. Il constitue un exemple remarquable d’étagement des fortifications sur le temps long : de l’antiquité aux époques moderne et contemporaine. Depuis 1994, le mémorial 39/45 à Saint-Servan - Saint-Malo permet de visiter une partie des bunkers du fort de la Cité. Le poste de direction de tir a ouvert en 2022 après sa restauration et sa mise en valeur.

- enquête thématique régionale, fortifications littorales / the Atlantic Wall Linear Museum

- (c) Service historique de la Défense

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

France

-

Commune

Saint-Malo

-

Lieu-dit

Saint-Servan

-

Adresse

Cité d'Aleth

-

Cadastre

BL

0126

;

BL

0316

;

BL

0317

-

Dénominationsensemble fortifié, blockhaus, casemate, édifice logistique, tunnel, poste d'observation

-

AppellationsCité d'Aleth, Mémorial 39/45

-

Destinationsmusée, promenade

Dès la fin du 17e siècle (1693), deux batteries de canon sont implantées sur la pointe de la Cité. Un amer prenant la forme d’une pyramide est également signalé sur les cartes marines. En raison de sa position hautement stratégique, la pointe de la Cité est dotée d’un fort bastionné construit de 1759-1762 sur les plans du chevalier Mazin, ingénieur du roi afin d’éviter que celle-ci ne soit investie par des ennemis pour bombarder la ville de Saint-Malo. La garnison théorique du fort est de quatre-cents soldats et vingt officiers pour un total de vingt-huit pièces d’artillerie (six canons de 36 livres de balle, huit de 24 livres de balle, quatre de 18 livres de balle et dix de 12 livres de balle). Une batterie implantée sur la petite pointe au sud (aujourd'hui dite du Marégraphe) et fermant l’anse de Solidor complète le dispositif défensif. Elle est reliée au fort par un chemin couvert.

En 1785, le fort est doté de 16 canons et 14 mortiers selon l’Atlas des côtes de France. En 1841, on lui attribue un nouvel armement composé de deux canons de 30 livres et deux obusiers de 22 cm. En 1890, il est armé de quatre canon de 95 mm défendant l'entrée de la Rance.

Dès juin 1940, le fort de la Cité est occupé et armé par les allemands. En 1942, des études préalables sont réalisées par les compagnies géologiques (Schutzstaffel Wehrgeologen-Kompanie) en vue de futures implantations militaires. De janvier 1943 à juin 1944, plus de 1 300 mètres de galeries sont percées et aménagées et trente-deux bunkers sont construits dans le cadre du Mur de l’Atlantique. Chaque bunker est numéroté avec le préfixe "Z" faisant référence à la "Zitadelle" (nom donné par les allemands au fort de la Cité). Quelques marquages dans le béton frais donnent la date d’achèvement du gros-œuvre : "9 6 43" (bunker 105b, n° "Z 13") et "P.J GE 9.7.1943" (bunker 621 : 501 n° "Z 6").

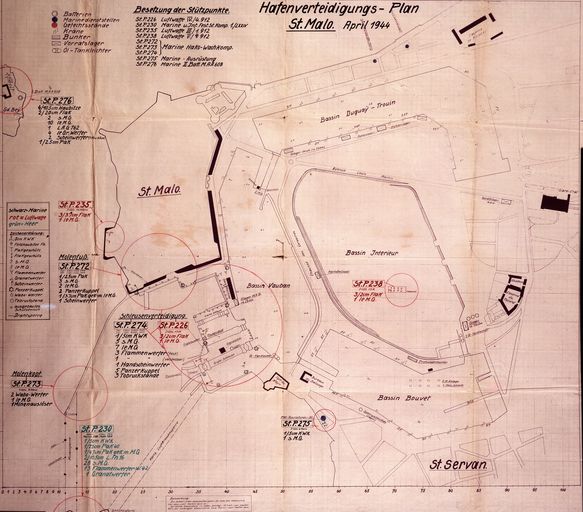

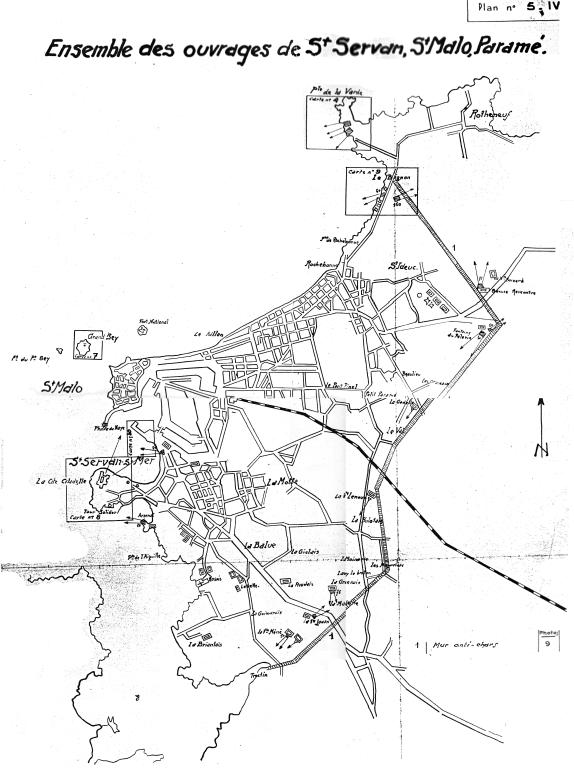

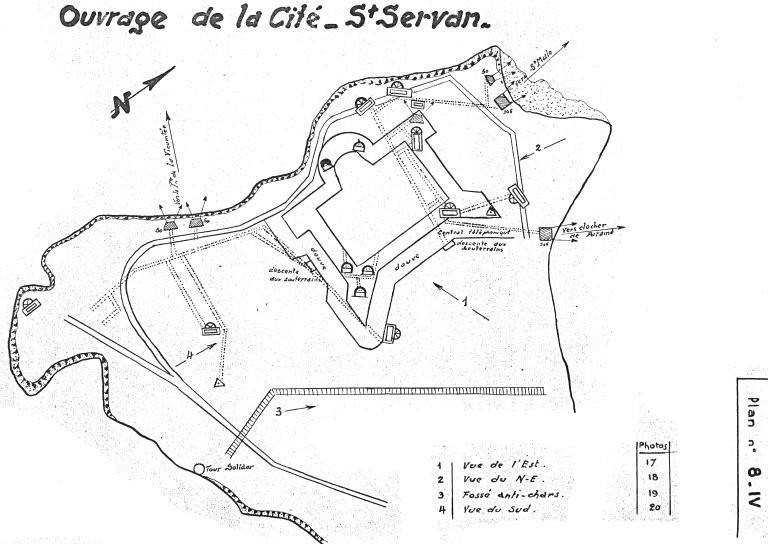

Cet ensemble fortifié puissamment armé, formant le point d’appui lourd "St. P. [Stützpunkt en allemand] 230" de la Festung Saint-Malo (forteresse) contrôle la baie de Saint-Malo et l’entrée de la Rance. On y trouve un poste de commandement, des casernements, une batterie d’artillerie composée de quatre canons dirigés par un poste de direction de tir de type 636 ("Z 22"), une batterie antiaérienne composée de trois canons et une vingtaine de bunker pour la défense rapprochée. Du côté de la terre, l’ensemble fortifié est protégé par des réseaux de fil de fer barbelé, des champs de mines, des rails en aciers plantés verticalement et un fossé anti-char. Sa garnison est théoriquement composée 276 soldats et officiers au 1er juillet 1944.

Le plan de défense allemand du port de Saint-Malo daté d’avril 1944 dresse l’armement de cet ensemble fortifié : un canon de 5 cm KWK (pour KampfWagenKanone qui signifie canon pour véhicule de combat), un canon de 7,5 cm PaK 40 (pour PanzerabwehrKanone, canon anti-char), un canon de 4,7 cm Pak geK.m.M.G (canon anti-char de marque Skoda doublé d’une mitrailleuse), deux canons de 10,5 cm L.Fh.16, vingt-huit s.M.G. (mitrailleuses), treize Flammenwerfer W.42 (lance-flammes) et un Granatwerfer (lance-grenades).

La particularité de cet ensemble fortifié, outre la forte concentration de bunkers sur un ancien fort bastionné, est la présence de neuf cloches blindées abritant des armes diverses (huit sont encore en place), la présence de galeries souterraines servant de casernement, cuisine, centrale électrique... et de galeries de communication entre les bunkers.

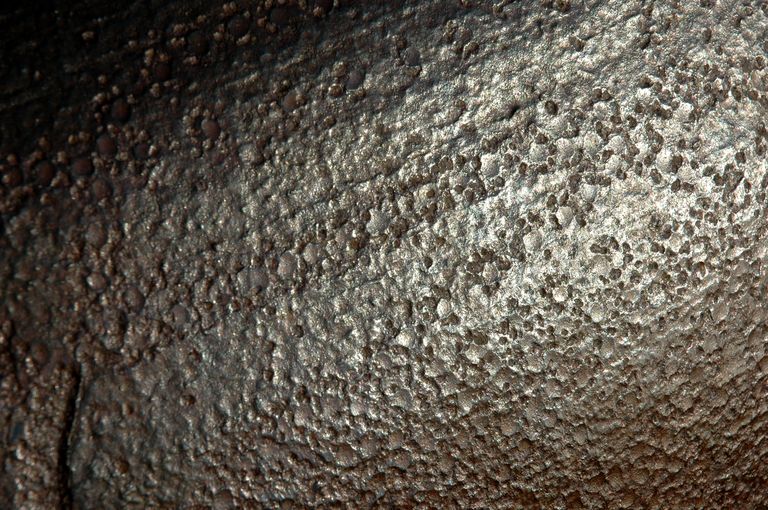

Lors de la bataille de Saint-Malo, le fort de la Cité est violemment bombardé à partir du 9 août 1944 comme l’attestent les traces d’impacts sur les cloches blindées. Deux assauts sont repoussés les 11 et 15 août. Le fort et les bunkers subissent des milliers de tir d’obus (4 103 obus tirés pour la seule journée du 14 août) et des bombardements aériens intenses. Le colonel allemand Andreas Von Aulock, commandant de la Festung Saint-Malo se rend finalement le 17 août (la garnison allemande de l’île Cézembre résistera jusqu’au 2 septembre).

Après-guerre, un camping a été aménagé sur la pointe en contrebas du fort et dans le fort même. Galeries et bunkers sont longtemps restés accessibles. Vers 1980, les galeries abritent une champignonnière.

Depuis 1994, un musée, le mémorial 39-45 a été implanté dans une partie du fort et des bunkers (dans les deux bunkers de type 410A et un bunker-casemate de type 105d) et présente notamment une mitrailleuse (Maschinengewehr 34) avec son optique. Trois canons subsistent encore à l’état de vestiges : un canon de 7,5 cm PaK 40 de la firme Rheinmetall AG, un canon de 10,5 cm L.Fh.16 (bunker-casemate de type 611, n° "Z 21") et un canon de 4 cm Flak 28 Bofors (en encuvement). Le canon de 4,7 cm Skoda (dans un bunker-casemate de type 506b, n° "Z 2") a été volé en 2018. Déblayé en 2013, le bunker - poste de direction de tir de type 636 a été ouvert au public en juillet 2022 après d'importants travaux de restauration.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Principale : 3e quart 18e siècle

- Secondaire : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1942, daté par travaux historiques

- 1943, daté par travaux historiques

- 1944, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Organisation Todtingénieur militaire attribution par travaux historiquesOrganisation TodtCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Le fort de la Cité est composé, du côté de la terre de deux bastions (nord-est et sud-est) et du côté de la Rance de deux demi-bastions (nord et sud) avec au centre de la courtine ouest une batterie semi-circulaire. La capitale du bastion principale est orientée vers le sud-est. La porte du fort est aménagée dans la courtine sud entre le bastion sud-est et le demi-bastion sud. Les bastions sont précédés d’un fossé sec, d’une contrescarpe avec chemin couvert et places d’armes et par un vaste glacis en pente. Le fort abrite à l’origine dix souterrains à usage de casernement, deux corps de garde, une prison, trois magasins, un magasin à poudre, une citerne et un magasin à vivres. Le parapet est percé d’embrasures en certains points. Les bunkers allemands sont implantés dans l’épaisseur des remparts et sont accessibles soit directement depuis l’extérieur soit depuis des galeries souterraines.

-

Murs

- granite maçonnerie

- béton armé

-

Toitspierre en couverture, terre en couverture, béton en couverture

-

Planssystème bastionné

-

Couvertures

- terrasse

-

Énergies

- énergie électrique

- produite à distance

- produite sur place

- générateur

- moteur thermique

- moteur électrique

-

État de conservationbon état, envahi par la végétation, inégal suivant les parties

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, site archéologique, à signaler

-

Éléments remarquablesensemble fortifié, blockhaus, poste d'observation

- (c) Bundesarchiv

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Bibliographie

-

DUPONT, Alain. PEYLE, Eric. Le Mur de l´Atlantique sur la Côte d´Emeraude. Dinard, édition Danclau, 1994, 120 p.

-

CHAZETTE, Alain. DESTOUCHES, Alain. PAICH, Bernard. Album Mémorial Atlantikwall, Le Mur de l'Atlantique en France 1940-1944. Bayeux, Edition Heimdal, 1995, 480 p. ISBN 2-84048088-3.

-

CORLOUER, Daniel. ROSE, Yannick. Lorsque le béton remplaça la pierre. Saint-Malo 1940-1944. Le fort d'Aleth, la pointe de la Varde, Alet, l'île de Cézembre. Riaillé, La Poitevinère, édition Daniel Corlouer, 1995, 172 p.

-

CHAZETTE, Alain. Atlantikwall-Südwall, Sur les traces du temps. Paris : éditions Histoire et Fortifications, 2002. 367 p.

-

FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.

p. 111-112 -

PEYLE, Eric. La Cité d'Alet. 1689-1939. 250 ans d'histoire militaire malouine. Yellow Concept. 2014.

Périodiques

-

TRUTTMANN, Michel. "Le fort de la Cité à Saint-Servan". Heimdal, 39-45 Magazine, n° 6, avril - mai - juin 1985, p. 53-60.

-

CORLOUER, Daniel. "La Cité d´Aleth ou l´incorporation d´un ouvrage Vauban dans la fortification du Mur de l´Atlantique". Association Le Mur, 1991.

-

PEYLE, Eric. "Les ouvrages de défense de la presqu’île de la Cité d’Alet du XVIIe siècle à 1944". Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, 2011, p. 557-560.

Documents figurés

-

Collection particulière.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes

"Rapport Pinczon du Sel", vers 1946-1947, Service Historique de la Marine, Vincennes. Plans.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes

"Rapport Pinczon du Sel", vers 1946-1947, Service Historique de la Marine, Vincennes. Photographies.

-

Fonds Rémy Desquesnes (collection particulière). Photographies.

Lien web

- "Saint-Malo : le Poste directeur de tir, plus gros bunker de la Cité d'Alet, restauré et inauguré", Le Pays malouin, 17/08/2022

- "À Saint-Malo, une opération d’envergure pour la restauration du poste de tir de la Cité d’Alet", ouest France, 15/04/2022

- "Cité d'Alet à Saint-Malo : le Loto du patrimoine finance 60 % de la restauration d'un bunker allemand", Le Pays Malouin, 20/09/2021

- Poste directeur de tir de la Cité d’Alet à Saint-Malo, Fondation du patrimoine; 2021

- Le fort de la Cité à Saint-Malo sur le Forum Axis, 2011

- Fort de la Cité d'Aleth à Saint-Malo sur bunkersite.com

- Ra230 Fort de la Cité d'Aleth. Inside the wall. K.V.U. Gruppe Festung St Malo, K.V.Gruppe Rance sur atlantikwall.co.uk

- Photographie du bombardement du fort de la Cité à Saint-Malo par le photographe David E Scherman pour Life, août 1944

- Photographie d'un bombardement du fort de la Cité à Saint-Malo, août 1944 (Wikimedia Commons)

Annexes

-

La bataille de Saint-Malo et la reconstruction de la ville

-

Défense des côtes et géostratégie

-

Iconographie

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.