La construction de ce manoir remonte très probablement à la fin du 15e ou au début du 16e siècle. Dans un aveu de 1588, nous apprenons que la Haute et la Basse Vairie appartenaient à Charles Le Vayer. A cette date, le logis tel qu'il est décrit correspond en tous points au logis actuel : une salle, une cuisine, un cellier au rez-de-chaussée et une salle haute et des chambres à l'étage. Dans cet aveu, il est fait mention du fait que l'étable à chevaux était surmontée d'une chambre ; une cheminée en granite existe en effet toujours aujourd'hui au-dessus de l'ancienne étable à chevaux. A la fin du 16e siècle, il n'existait pas de chapelle ni de moulin à la Vairie. D'après un autre document d'archives datant de 1653, nous savons que la Vayrie appartenait à Guillaume Ferron, sieur de la Harlaye. A cette époque de nombreux lieux dépendaient du fief de la Vayrie : Plaisance, Villabonnays, les Dorinnayes, les Fontennelles, la Harlaye, la Reculée, les Chasteaux, Rouviel, la Tousche, la Guérineraye, le Rocher Aubry, le Vieux Moulin de Mellé... Dans une déclaration et dénombrement des terres et maisons de Guillaume Ferron de 1673, le lieu est décrit comme suit : "un grand corps de logis dans lequel il y a une salle, une cuisine, une cave, chambre et greniers, une tour carrée contenant un escalier en vis, une fuie, une cour close de murailles, une grange, un écurie, un portail"... En 1741, Françoise de la Barbrie est propriétaire de la Vairie, qu'elle avait reçu de son père Guillaume François de la Barbrie, de son vivant seigneur de la Vairie et des Domaines. Une déclaration de 1741 mentionne la composition du lieu de la Vairie ; le rez-de-chaussée du logis y est décrit comme composé d'une salle, cuisine et d'un corridor de séparation. Il est en effet probable qu'une cloison ait été ajoutée dans la salle afin de créer un "couloir" menant de la porte d'entrée du manoir à l'escalier situé dans la tour d'escalier. De plus, ce cloisonnement, vraisemblablement postérieur à la construction puisqu'il n'est pas mentionné dans les documents d'archives du 16e siècle, serait la cause du percement d'un jour au-dessus de la porte d'entrée, dans le but d'éclairer ce couloir. D'autre part, en 1741, le document d'archives mentionne l'existence d'une chapelle et d'une fuie, ce qui n'était pas le cas à la fin du 16e siècle. La fondation de la chapelle daterait de 1663 ; elle avait été fondée de deux messes par semaine par Guillaume Ferron, sieur de la Harlais et Jeanne Gledel, son épouse qui affectèrent la métairie de Villeneuve à l'entretien d'un chapelain. En 1749, Jullien René François Delaunay hérite de la Vairie de son père Jullien René Delaunay, sieur de la Brochardière, époux de dame Françoise de la Barberie. Les dispositions intérieures témoignent de transformations postérieures à la construction du bâtiment. Ainsi, par exemple, la cheminée de la salle a été remodelée, à la fin du 17e ou au début du 18e siècle. En effet, la cheminée d'origine, de la fin du 15e ou du début du 16e siècle, était vraisemblablement plus monumentale. Par ailleurs, certaines portes murées à l'étage témoignent d'une disposition d'origine différente ; peut-être l'escalier d'origine était-il dans l'oeuvre ? la tour d'escalier actuelle aurait donc pu être construite par la suite au début du 16e siècle. Enfin, des différences de niveaux de planchers à l'étage témoignent également des modifications subies par le bâtiment.

- inventaire topographique, Louvigné Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays de Fougères - Louvigné-du-Désert

-

Commune

Mellé

-

Lieu-dit

la Haute Vairie

-

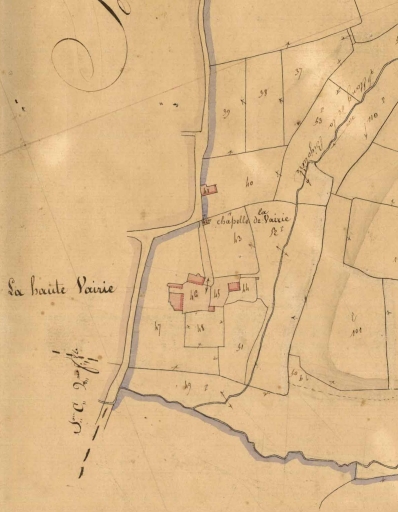

Cadastre

1834

B1

-

Dénominationsmanoir

-

Destinationsmaison

-

Parties constituantes non étudiéescellier, étable à vaches, étable à chevaux, grange, colombier, chapelle

-

Période(s)

- Principale : limite 15e siècle 16e siècle

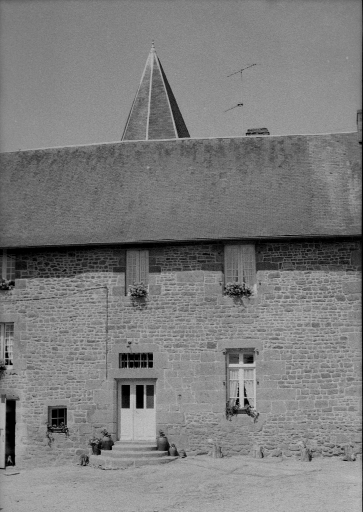

Le logis de ce manoir présente un plan en "L" ; à l'intersection des deux corps de bâtiments se trouve une tour polygonale dans laquelle existe un escalier en vis en granite qui dessert les différents niveaux. Le rez-de-chaussée est composé, dans le corps de bâtiment de l'est, d'une salle au nord et d'un cellier au sud. La salle est légèrement surélevée par rapport au cellier. Dans le corps de logis nord, se trouve la cuisine. Un passe plat est percé sur le mur de refend ouest entre la salle et la cuisine. Sur le mur sud de la cuisine, il existe un vaisselier équipé d'un évier ainsi qu'une fenêtre à coussièges. L'accès à l'étage se fait par un escalier en vis en granite logé dans la tour d'escalier qui se trouve à l'intersection des deux corps de logis. Cet escalier est équipé de placards au rez-de-chaussée, sa montée est éclairée par plusieurs fenêtres. Une tour de latrines est accolée à la tour d'escalier ; l'accès à ces dernières se fait dans la montée de l'escalier. L'étage est composé, dans l'aile est, de deux pièces, une première de même dimension que la salle sur laquelle elle se trouve et la seconde, de dimensions plus réduites, se trouve au-dessus du cellier. Dans cette dernière, il existe un judas qui donne sur la salle du rez-de-chaussée et qui permet d'observer ce qui s'y passe. Chacune des pièces de l'étage possède une cheminée sur le pignon. La pièce de l'étage qui se trouve dans l'aile nord au-dessus de la cuisine possède une cheminée sur le mur de refend. Cette pièce présente un niveau de sol légèrement plus bas que les deux autres chambres de l'étage. Une porte murée située près de la cheminée permettait la communication entre cette pièce et la grande salle de l'étage. Dans cette salle haute, le plancher se trouve à mi-hauteur de cette porte en plein cintre murée. Au sommet de la tour d'escalier, se trouve un petit cabinet chauffé par une cheminée en granite et éclairé par une fenêtre. Une grange est accolée dans le prolongement ouest de l'aile nord du logis. Un bâtiment abritant l'étable et l'écurie se trouve au nord, dans le prolongement ouest du portail d'accès à la cour composé d'une porte piétonne et d'une porte charrettière. Au sud-est de la cour, se trouvent les vestiges du pigeonnier. L'ancienne chapelle se situe au nord-est, à l'extérieur de l'enceinte du manoir. Elle est aujourd'hui devenue une habitation.

-

Murs

- granite

- moellon

- pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan régulier en L

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

État de conservationbon état

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Conseil général d'Ille-et-Vilaine

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

A. D. Ille-et-Vilaine. Série E : Féodalité, familles, état civil, notaires. Seigneurie des Domaines : 2 E F/20.

-

A. D. Loire-Atlantique. Série B : Cours et juridictions : B 1355.

-

A. D. Loire-Atlantique. Série B : Cours et juridictions : B 1360.

Bibliographie

-

ALEXANDRE, Jean. Les vieux villages de Mellé.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

BANEAT, Paul. Le département d'Ille-et-Vilaine, Histoire, Archéologie, Monuments. Rennes : J. Larcher, 1929.

-

CHATENET Monique, MIGNOT, Claude (dir.). Le manoir en Bretagne. 1380-1600. Paris, Caisse nationale des monuments historiques et des sites/Editions du patrimoine/Imprimerie nationale Editions, 1999.

-

DUCOURET, Jean-Pierre, LAISIS C., HAMON Françoise, TOSCER Catherine. L'habitat rural en Pays de Fougères.

-

FROTIER DE LA MESSELIERE, Henri. Le guide de l'Ille-et-Vilaine. Plouagat : GP Impressions-Kervaux, 1994.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : USU sur pl. (v)

GUILLOTIN DE CORSON, Amédée, Pouillé historique de l'archevêché de Rennes, Rennes : Fougeray, Paris : René Haton, 1884.

-

MAUPILLE, M., L. Louvigné-du-Désert et ses environs. Reproduction en fac-similé de l'édition de Rennes : Imprimerie C. Catel, 1877, Paris : Res Universis, 1992.

-

OGÉE, Jean-Baptiste. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Nlle éd. [1778-1780] rev. et augm. Rennes : Molliex, 1845.

-

ORAIN, Adolphe. Petite géographie pittoresque du département d'Ille-et-Vilaine pour servir de guide aux voyageurs dans Rennes et le Département. Rennes : P. Dubois Libraire-éditeur, 1884.

-

PEROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie. Architecture, méthode et vocabulaire. Paris : Inventaire Général des monuments et des richesses artistiques de la France, Centre des monuments nationaux/Editions du patrimoine, 2000.

-

Le patrimoine des communes d'Ille-et-Vilaine. Paris : Flohic éditions 2000, 2 tomes, (Le patrimoine des communes de France).

Documents figurés

-

Mellé. Section B dite de la Rousselais, en deux feuilles, 1ère feuille. Par Coupé, Gre de Viel, [1834], échelle 1/2500 e. (A.D. Ille-et-Vilaine).

Photographe à l'Inventaire