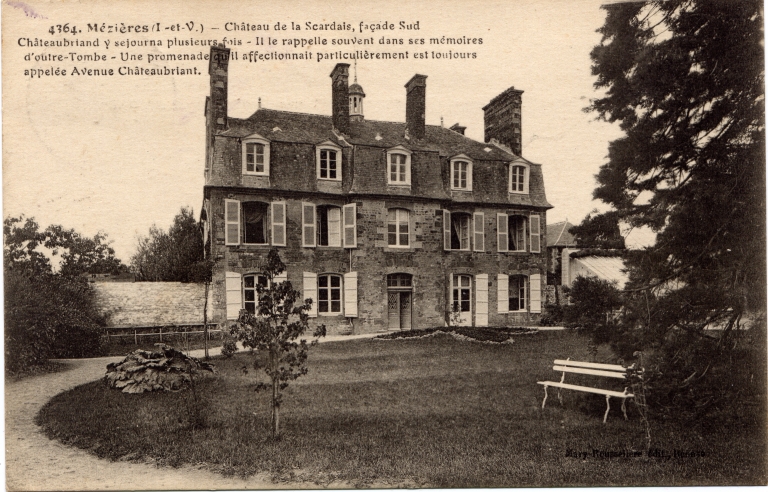

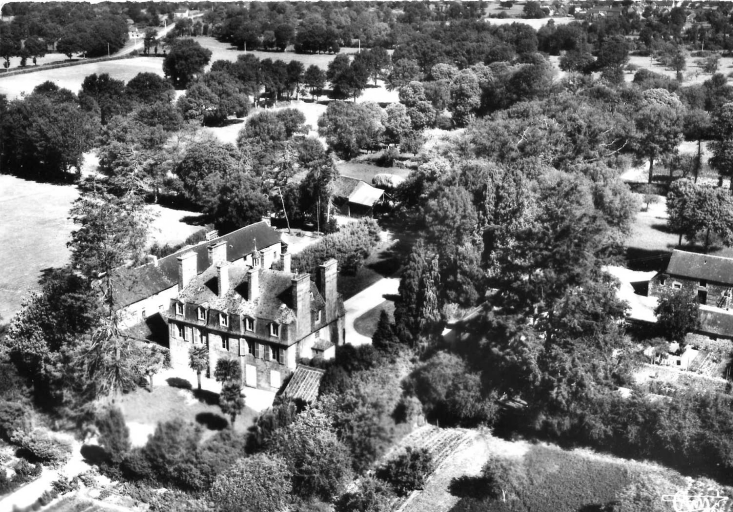

La maison noble de la Sécardaye appartenait en 1430 à Jean de La Celle dont le fils fut gouverneur de la ville et du château de Saint-Aubin-du-Cormier. Le domaine relevait du marquisat du Bordage en Ercé-près-Liffré. La famille de la Celle, comtes de Châteaubourg en 1713, en reste aujourd'hui le propriétaire. Charles-François de la Celle, conseiller au Parlement de Bretagne, époux de Bénigne de Chateaubriand, sœur de l'écrivain, fait démolir le manoir primitif en 1756, et commandite une nouvelle demeure à un ingénieur et architecte rennais, Antoine Forestier dit le Jeune. Les plans sont approuvés le 21 janvier 1758 et la construction, confiée à deux artisans maçons de Mortain, en Normandie, est achevée en 1760. Le coût de la construction est estimé à 36000 livres. Les époux commanditaires demeurant principalement au château de Plessis-Pilet à Dourdain, La Sécardaye ne fut toutefois jamais entièrement achevée. Au décès de Charles-François de la Celle, dans les années 1770, l'étage mansardé est en attente d'aménagement et la salle à manger n'est pas garnie de boiseries. Celles-ci seront posées par son épouse dans les années 1830. Vendue comme bien national en fin d'année 1794, la propriété est rachetée par Bénigne dès septembre 1795. L'ensemble des éléments construits à la Sécardaye s'organise autour d'une cour d'honneur ouverte vers le nord. Le corps de logis principal occupe le côté sud ; les anciennes écuries, retraite à porcs, aménagées selon la date portée en 1712, dans les vestiges du logis primitif occupent le côté ouest ; un bâtiment d'écurie construit dans la seconde moitié du 19e siècle, en remplacement de communs en pierre et pans de bois se trouve sur le côté est ; une chapelle reconstruite en 1608 s'élève au nord-est ; un jardin avec une terrasse talutée bordée de très vieux tilleuls occupe sur le côté est, au sud de la maison. Le colombier au nord de la cour et le puits au centre de cette dernière ont disparu. Dans le parc, on voit encore l´avenue Chateaubriand autrefois bordée de châtaigniers où l´écrivain aimait à se promener. Cette allée a été replantée de chênes et se termine sur un champ. Autrefois, elle aboutissait à une autre avenue perpendiculaire, encore indiquée au cadastre, et qui devait se prolonger, à l´est, jusqu´à l´ancienne route. Le château accueillit souvent l'écrivain qui rédigea ici une partie des Mémoires d´Outre-Tombe. Édifiée à l'angle nord-est de la cour d'honneur par les seigneurs de La Sécardaye, la chapelle du château, dont la date de construction figure sur la porte principale, comporte un autel massif en granite dans lequel est incrustée la pierre d´autel contenant la relique indispensable au culte catholique. Cette plaque de marbre mentionne que la chapelle a été consacrée à Dieu et placée sous le patronage de saint Pierre, le 16 mai 1609, par l'évêque de Rennes, Mgr Larchiver, et porte l'écusson des la Celle et des Porcon. L'union de ces deux familles apparaît également sur le panneau peint du retable de la chapelle représentant l'Adoration des Mages, daté de 1610, sur lequel Pierre III de La Celle et Françoise-Anne de Porcon figurent en très bonne place. Ainsi, la Vierge tient l'Enfant dans ses bras auquel le mage noir, genou à terre, offre ses présents. Les commanditaires sont représentés, à genoux : à gauche Pierre de la Celle et, derrière lui, saint Pierre ; à droite, Françoise-Anne de Porcon, son blason peint sur sa robe, et, derrière elle, sainte Anne. La pierre d´autel contient la relique de l´une des légendaires onze mille vierges qui trôneront près du Christ lors du Jugement dernier.

- inventaire topographique, Communauté de communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays de Fougères - Saint-Aubin-du-Cormier

-

Commune

Mézières-sur-Couesnon

-

Lieu-dit

la Sécardais

-

Dénominationschâteau

-

Parties constituantes non étudiéeschapelle, édifice agricole

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 17e siècle

- Principale : 3e quart 18e siècle

-

Dates

- 1608, porte la date

- 1758, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Forestier Antoinearchitecte attribution par travaux historiquesForestier AntoineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Personnalité : maître d'oeuvre inconnu attribution par source

-

Auteur :

La Sécardaye est un édifice construit entre cour (au nord) et jardin (au sud). Autour de la cour s'organisent les éléments bâtis qui composent l'ensemble : au sud, le corps de logis principal ; côté ouest, les anciennes écuries, retraite à porcs, menuiserie ; côté est, les anciennes écuries ; au nord-est la chapelle ; au sud de la demeure, le jardin. Le logis est construit selon un plan rectangulaire massé avec un avant et un arrière-corps central. Il s'élève sur un étage carré surmonté d'un comble mansardé. Le gros oeuvre est en moellon de granite régulièrement assisé, les encadrements des baies en pierre de taille de granite. Les chaînages d'angle sont double, alternant moellon et pierre de taille de granite, mise en oeuvre caractéristique du pays de Fougères. La toiture à la Mansart, couverte en ardoise, est sommée d'un campanile de charpente placé au centre de la ligne de faîtage. De hautes souches de cheminées sont disposées en symétrie, deux sur chaque pignon, deux de part et d'autre de la lucarne centrale. Appareillées avec soin, pierre de taille et moellon dessinent un quadrillage et l'extrémité de la souche est moulurée. Les élévations principales sont toutes deux rythmées de cinq travées, selon une disposition identique, sans être totalement symétriques dès l'origine. Toutes les baies, y compris celles des lucarnes en bois, sont en arcs segmentaires. L'élévation antérieure nord, au fond de la cour d'honneur, bénéficie d'une mise en œuvre plus soignée que l'élévation postérieure sud, sur jardin. Le décor porté reste toutefois très sobre, résumé, outre le bandeau d'étage, aux moulurations que présentent l'avant-corps central. Ce dernier comporte la porte d'entrée dont l'encadrement, souligné d'une plate-bande légèrement saillante, est agrémenté d'une épingle au centre de l'arc. La menuiserie à double battant et l'imposte vitrée sont conservées. L'encadrement de la fenêtre haute qui surmonte la porte est traité pareillement à celui de la porte et son seuil mouluré, saillant, reçoit un balconnet de ferronnerie. L'élévation postérieure, sans décor porté, conserve, dans l'arrière-corps central, la porte d'entrée à double battant et imposte vitrée. Une modification lui a été apportée par la transformation d'une fenêtre en porte vitrée, sans doute au 19e siècle. Les pignons sont symétriques dans leurs percements, au second niveau et à l'étage mansardé : une fenêtre surmontée d'une lucarne en bois est placée entre les deux conduits et souches de cheminées. A l'ouest, une porte donne accès direct à une petite cour depuis l'office. A l'est, un petit bâtiment de plan rectangulaire étroit et haut, coiffé en bâtière, servait de niche à chiens. La distribution intérieure reste inchangée depuis le 18e siècle, quel que soit l'étage. Au rez-de-chaussée, cinq pièces se répartissent de part et d'autre d'un vaste couloir central habillé de lambris d'appui établi au 19e siècle. Le couloir est ouvert au nord sur la cour, au sud, sur le jardin, et contient, dans l'angle sud-est, un escalier tournant à quatre volées, en bois, aux balustres de plan carré, qui dessert les étages jusqu'aux greniers. Dans la partie orientale se placent deux salles à feu ouvertes sur le vestibule par deux portes à double battant. Ces pièces, salle à manger au nord et salon au sud, communiquent entre elles par une porte également à double battant. Le salon a un accès direct au jardin par une porte-fenêtre. Il conserve ses lambris de hauteur chantournés, de simple facture, ainsi que deux grandes toiles peintes marouflées (18e siècle) sur les panneaux de la cloison est-ouest, de part et d'autre de la porte de communication avec la salle à manger. Ces toiles qui représentent des scènes champêtres ont souffert des effets de la lumière solaire et leurs couleurs se sont quelque peu fanées. La salle à manger correspond sans doute à la pièce désignée, en 1795, comme étant sans boiserie. Les lambris de hauteur et le décor des piédroits de cheminée datent des années 1820-1830. Une armoire murale occupe le mur est. Deux toiles de couleur sépia (19e siècle) sont marouflées sur les panneaux de la cloison, de part et d'autre de la porte de communication avec le salon. Elles représentent des scènes de chasse et une nature morte animalière. Dans la partie occidentale, on trouve la cuisine au nord, l'arrière cuisine ou office au sud. La cuisine conserve une cheminée monumentale au linteau monolithe, à crossettes. A droite de celle-ci, un évier de pierre. Le puits, signalé en 1795, est aujourd'hui condamné : un cercle maçonné en désigne l'emplacement. Au premier étage, quatre chambres avec antichambre et un bureau : deux chambres et le bureau entre elles, dans la partie nord ; deux chambres, de part et d'autre de l'arrivée de l'escalier, dans la partie sud. Les pièces n'ont sans doute jamais été revêtues de boiseries. Un élément retient l'attention : un secrétaire mural de facture 18e siècle, dans le bureau. L'étage mansardé est resté non aménagé et sert de grenier. Les deux chambres prévues à l'ouest sont munies d'une cheminée destinée à être habillée de boiseries. La chapelle : Datée de 1608, par inscription portée sur le linteau de la porte occidentale, l'aspect architectural de la chapelle l'apparente pourtant à la fin du 15e siècle. Compte tenu des nombreux remplois, il s'agit peut-être d'une reconstruction. De plan rectangulaire, la chapelle est coiffée en bâtière. Les pignons est et ouest sont sommés d'une croix qui surmonte, à l'ouest, une petite chambre de cloche. Les rampants sont lisses. La porte d'entrée ouest, en plein cintre mouluré, peut être un remploi des 15e-16e siècles. Au sud, la porte rectangulaire et la petite fenêtre placée à l'est, de dimensions courantes au 17e siècle, très ébrasées à l'intérieur de l'édifice, sont également constituées de matériaux de remploi : piédroits chanfreinés en continu achevés d'une mouluration conique à la base de la porte ; jambages finement moulurés de la baie. La fenêtre du chevet a été partiellement murée. A l'intérieur, la nef est couverte d'une belle charpente sculptée datée du 17e siècle : sablières moulurées et entraits aux abouts décorés de palmettes et autres motifs géométriques. Elle présente une structure hexagonale reposant sur des fermes triangulées. Les communs ouest sont issus de la réhabilitation, au début du 18e siècle, de constructions appartenant au manoir primitif des 15e-16e siècles. Ils mêlent les baies fortement ébrasées de type meurtrière et les portes surmontées d'une imposte. Un écu aux armes aujourd'hui effacées des de la Celle, "de sable au croissant d'or accompagné de trois quintefeuilles de même", se trouve placé sur le linteau d'une porte d'entrée basse. Les communs est, anciennes écuries, sont caractéristiques d'une mise en oeuvre de la seconde moitié du 19e siècle qui mêlent formes et gabarits sur son élévation côté cour. Le gros œuvre est en moellon régulièrement assisé ; les encadrements de baies alternent briques et pierres ; la porte cochère est en arc segmentaire, les lucarnes en plein cintre, la porte de l'écurie et les petites fenêtres droites de part et d'autre adoptent la forme triangulaire.

-

Murs

- granite

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré, étage de comble

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans brisés

- croupe

-

Représentations

- armoiries

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 2004/07/22

-

Précisions sur la protection

Le château et sa chapelle, ainsi que le jardin sud avec la terrasse talutée et l'allée dite Châteaubriand, placée dans l'axe de la cour nord, en totalité (cad. ZW 10, 5) : inscription par arrêté du 22 juillet 2004.

-

Référence MH

Sur la commune de Mézières-sur-Couesnon, la Sécardaye se trouve, en écart, proche de la route départementale conduisant de Saint-Aubin-du-Cormier à Sens-de-Bretagne. On y accède par une avenue plantée de chênes. Le domaine est environné d'exploitations agricoles dont la Petite Sécardais. L'édifice, demeure de campagne, possède les caractéristiques de l'architecture classique et est comparable dans sa forme à une malouinière. Son toit à la Mansart est orné d'un campanile central qui n'est pas sans rappeler celui que Gabriel, architecte du roi, a fait construire pour couronner l'hôtel de ville de Rennes. François René de Chateaubriand séjourna à la Sécardais auprès de ses sœurs aînées Bénigne et Lucile. Dans Les Mémoires d'Outre-Tombe il évoque le souvenir d'un séjour d'un mois effectué au début de l'année 1789, dans cette maison. Le tracé des jardins et allées, ainsi que leur peuplement végétal, est bien conservé. Le jardin sud reste bordé, sur ses côtés sud et est, de tilleuls anciennement taillés pour constituer une promenade abritée. L'allée de Chateaubriand au nord est encore composée de chênes pluriséculaires.

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

BANEAT, Paul. Le département d'Ille-et-Vilaine, Histoire, Archéologie, Monuments. Rennes : J. Larcher, 1929.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : USU sur pl. (v)

GUILLOTIN DE CORSON, Amédée, Pouillé historique de l'archevêché de Rennes, Rennes : Fougeray, Paris : René Haton, 1884.

-

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA France, BARRIE, Roger, RIOULT, Jean-Jacques. Région Bretagne. Les malouinières - Ille-et-Vilaine. Rennes : Association pour l'Inventaire Bretagne, 1997, (Images du patrimoine, n°8).

-

Le patrimoine des communes d'Ille-et-Vilaine. Paris : Flohic éditions 2000, 2 tomes, (Le patrimoine des communes de France).

Photographe à l'Inventaire