Saint-Marc-sur-Couesnon est situé à 35 km au nord-est de Rennes et à 43 km au sud du Mont Saint-Michel dans le pays de Fougères.

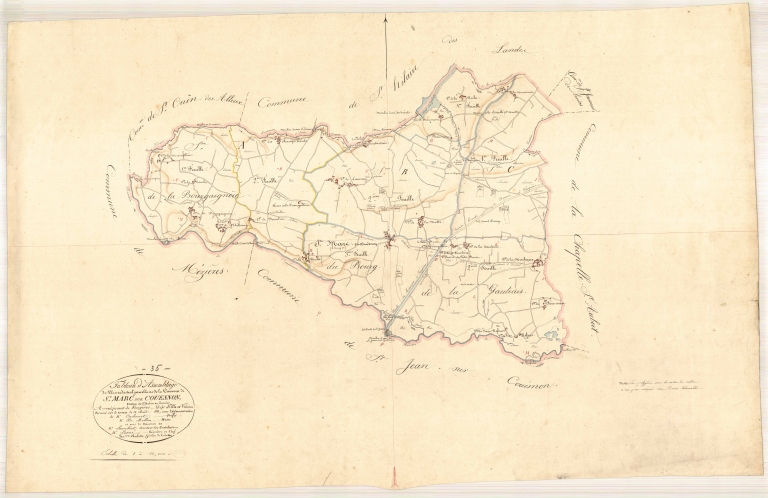

Les communes limitrophes sont Saint-Hilaire-des-Landes, Saint-Sauveur-des-Landes, La Chapelle-Saint-Aubert, Saint-Jean-sur-Couesnon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Ouen-des-Alleux.

La paroisse de Saint-Marc-sur-Couesnon dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia Sancti Medardi super Coesnon (au 13ème siècle), Sanctus Medardus super Coaisnonem (en 1516).

La paroisse de Saint-Marc-sur-Couesnon (ou Saint-Mard-sur-Couesnon) existait au 13ème siècle et l'abbaye de Rillé y jouissait dès cette époque d'une partie des dîmes. Il ne faut donc pas attacher d'importance à une tradition locale qui prétend que la paroisse fut fondée au 16ème siècle seulement par un prélat appartenant à la famille d'Argentré, et dont on conserve, dit-on, le portrait au château de Saint-Mard (ou Saint-Marc). En 1790, les chanoines réguliers de Rillé levaient les deux tiers des dîmes de la paroisse, valant 1500 livres ; l'autre tiers, estimé 800 livres, appartenait au recteur, qui jouissait en outre du presbytère et de son pourpris, consistant en un jardin et deux vergers appelés les Aumônes, contenant 4 journaux de terre, et estimés 90 livres. Le recteur, M. Coustard, présenté par l'ordinaire, déclara que son bénéfice valait donc 890 livres, mais qu'il payait une pension de 350 livres à son vicaire et 62 livres de décimes, de sorte qu'il ne lui restait que 478 livres de revenu net (Pouillé de Rennes). A la même époque, la fabrique de Saint-Marc-sur-Couesnon possédait le dîmereau de Saint-Martin, valant 33 livres de rente (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27).

La paroisse de Saint-Marc-sur-Couesnon doit son nom et son origine à sa seigneurie, qui en 1330 passa de la famille de Saint-Marc (ou Saint-Mard) dans celle des Le Provost par un mariage, puis en 1640 dans celle de Feu du Placé. En 1231, Saint-Louis vint à Saint-Marc-sur-Couesnon pour rencontrer Pierre de Dreux. En effet, au début du 13e siècle, Pierre de Dreux épouse une noble bretonne dans l'espoir de voir passer la Bretagne à la couronne française. Mais au lieu de prendre le parti de son royaume, il décide de défendre la patrie de sa femme et fait construire un château pour défendre les Marches de Bretagne des campagnes françaises. C'est cette décision qui provoque la venue de Saint Louis à Saint-Marc-sur-Couesnon en 1231, dans l'espoir de résonner Pierre de Dreux.

Le 9 octobre 1724, René-Sébastien du Feu, seigneur de Saint-Marc (ou Saint-Mard), fonda de petites écoles en cette paroisse, tenues par un prêtre de Saint-Marc-sur-Couesnon, qui devait, en outre, dire une messe chaque jeudi pour le fondateur. Celui-ci donna 100 livres de rente pour l'entretien de cet établissement. En 1744, la soeur de ce seigneur, Julie-Judith du Feu, dame du Pontdauphin, céda à François Carcain, prêtre de la paroisse, sa maison du Croisé, située au bourg de Saint-Marc-sur-Couesnon, à la condition que cet ecclésiastique abandonnerait la salle de cette maison pour servir de classe au maître d'école fondé par le seigneur de Saint-Marc (Pouillé de Rennes).

Le patrimoine de la commune de Saint-Marc-sur-Couesnon se compose d'un grand nombre de constructions anciennes. Ainsi 254 édifices et édicules (comme les croix) antérieurs au milieu du 20e siècle ont été recensés sur son territoire dont un nombre important datant du 17e siècle et du 18e siècle. Plusieurs inscriptions, sur des linteaux notamment, ont pu être relevées. Voici la liste des chronogrammes (dates portées) trouvés : 1600, 1613, 1622, 1637, 1648, 1653, 1655, 1661, 1664 (2 fois), 1665, 1666, 1668 (2 fois), 1670, 1677, 1682, 1684, 1692, 1696, 1704, 1730, 1732 (2 fois), 1755, 1769, 1777 (3 fois), 1780, 1787, 1792, 1802, 1832, 1860.

Selon l'emplacement, la variété des roches employées correspond à la nature géologique du sous-sol : granite pour la partie nord, schiste roux à l'ouest et grès armoricain plus ou moins quartzeux au sud, souvent mélange des trois sortes de matériaux. La pierre est le plus souvent employée en moellon, peu de grand appareil régulier, seul le granite se prête à cette taille. Il est d'ailleurs employé en majorité pour l'encadrement des ouvertures jusqu'au milieu du 18e siècle. Par la suite, on trouve soit du granite taillé mécaniquement, du bois ou de la brique.

Les toitures sont en général à longs pans et couvertes en ardoise. Cependant, un nombre important de toit était autrefois couvert en bois appelé toiture en essentes.

Photographe à l'Inventaire