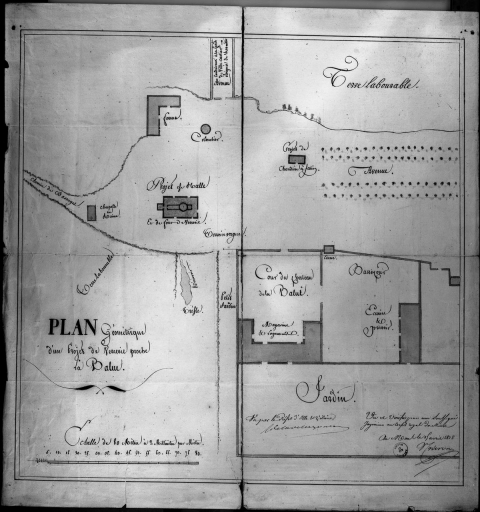

Le château fut construit en deux campagnes au début du 17e siècle. À la fin du 10e siècle, le château de la Ballue à Bazouges-la-Pérouse fait partie d'une chaîne de défense qui suit le Couësnon, de Fougères à la mer. On y voyait en 1603 une tour flanquant le logis, un portail, un portail et un pont-levis avec deux tours, le tout cerné de murs et de fossés. Les habitants du pays s'y réfugièrent plusieurs fois pendant les guerres de la Ligue. Il possédait un colombier et deux chapelles. Il fut reconstruit vers 1620 et comprend un bâtiment avec deux ailes et un haut pavillon central. Il appartenait aux Chesnel au 12e siècle et en 1513, passa par alliance aux d'Acigné seigneurs de la Roche Jagu, et fut vendue par eux en 1555 à Claude de Rieux, femme de François de Coligny, qui la vendit elle-même en 1556 aux de Québriac seigneurs de la Harlaye ; elle passa par succession en 1604 aux d'Hérouville. De mariages en héritages, la seigneurie de La Ballue est acquise par Henri IV. Le roi en fait cadeau, pour services rendus, au duc de Brissac qui la vend en 1615 à Gilles Ruellan. Ce dernier démolit la forteresse primitive et construit le château actuel, comme il le fait pour plusieurs de ses châteaux, tels le Rocher-Portail à Saint-Brice-en-Coglès en 1596, le Plessis-Sénéchal à Saint-Marc-le-Blanc à la même date, ou Monthorin à Louvigné-du-Désert en 1607 par exemple. La Ballue fut érigée en marquisat en 1622 ; elle exerçait à Bazouges-la-Pérouse un droit de haute justice et possédait un droit de quintaine près du cimetière, sur la route de Combourg. Les jardins du château de La Ballue à Bazouges-la-Pérouse représentent un exemple rare en France de jardins baroques et maniéristes tels qu'ils existent aux 16e et 17e siècles. Dans ces jardins, on pouvait voir à l'époque, non seulement ce que la nature produit de plus beau, de plus rare ou de plus monstrueux, mais encore des réalisations végétales dues aux fantasmes que la nature suggère à l'homme.

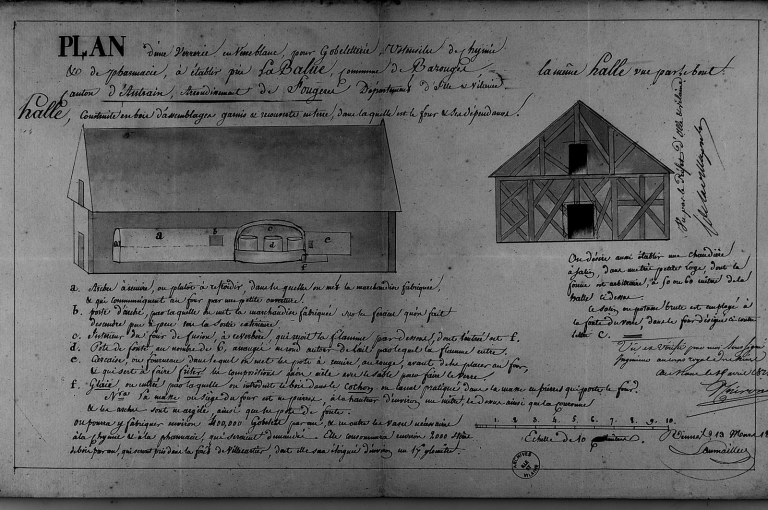

Entre 1820 et 1866, une verrerie spécialisée dans la gobeleterie et le vase de chimie a été installée sur le site par son propriétaire ; le château abritait alors le logis patronal.