La commune de Bazouges-la-Pérouse possède un très grand nombre de croix, cette concentration de croix est d'ailleurs assez exceptionnelle. La répartition chronologique des croix fait apparaître qu'une majorité d'entre elles furent édifiées dans la seconde moitié du 18e siècle. De plus, on retrouve une similitude entre les dates des croix monumentales et les dates des maisons-fermes. Aucune croix n'est datée avant 1600.

Les croix sont isolées ou situées en agglomération (écart ou village), mais il s'agit toujours de croix de chemin ou de croix de carrefour ; ainsi les croix sont toujours visibles ou accessibles d'un point public. Les orientations sont variables et dépendent davantage de l'implantation de la croix par rapport au chemin ou au carrefour que par rapport aux points cardinaux, c'est-à-dire que la croix est orientée vers son accès le plus évident.

Les croix sont en majorité en granite, croix et fût en une pièce, ou en deux pièces ; le socle est un bloc de granite généralement dressé sur toutes ses faces apparentes, parfois grossièrement taillé ; parfois le socle est sur un soubassement à degrés. Les croix en bois sont modernes.

On rencontre deux types de croix sur le territoire de Bazouges-la-Pérouse : un type se caractérise par sa banalité et son absence de décor, croix et fût de section carrée simplement chanfreinée. Une variante de ce type est la croix de Vaugarny qui porte un décor sculpté (marques professionnelles, Christ en croix). Ce type existe dès le 17e siècle comme à la Démonais où la croix est datée 1600.

Le second type de croix regroupe des croix très typées dont la répartition géographique et chronologique est très précise. Ce type se définit comme suit : croix en granite à chanfrein "patté" avec niche sous la traverse abritant une statuette en terre cuite de la Vierge à l'enfant (souvent disparu), fût carré à chanfreins ornés de boules ; les inscriptions sont portés à un endroit précis : INRI sur le sommet de la croix, date à la base du fût, noms du donateur et de son épouse sur le socle (exemples : croix près de Vaugarny et La Pommerais). Ce type appartient à la deuxième moitié du 18e siècle.

Les inscriptions sont généralement portées sur le socle, cependant la croix de la Démonais fait exception, les inscriptions sont gravées sur le fût ou la traverse. Les inscriptions donnent souvent le nom du donateur et celui de sa femme ; ces donateurs étaient les habitants de la campagne qui faisaient élever une croix à proximité de leur maison.

À la limite des deux communes de Noyal-sous-Bazouges et Bazouges-la-Pérouse, près d'une quinzaine de croix en granite offrent de très nombreuses similitudes. La croix de Meslay en est une sorte de synthèse. Est-ce à dire qu'elles sont l'œuvre d'un « maître de Bazouges », en l'absence de document ou d'atelier attesté, on ne peut que le supposer. Néanmoins, ces croix présentent de nombreux points communs : le fût de croix, limité par des boules latérales à chaque extrémité, est de section soit carrée à angles plus ou moins chanfreinés, soit nettement octogonale ; le socle, de proportions importantes, est formé d'un haut trapèze à peine rétréci présentant en façade des registres gravés sans grand souci ni de la césure des mots, ni de leur écriture, ni de leur orthographe ; une niche à bourrelet, surmontée d'une petite croix au-dessous du croisillon, renferme une statuette ; les dates de fondation, s'échelonnant de 1708 à 1818, sont le plus souvent portées à la base du fût ; autour de la niche fleurissent des palmes et des bouquets stylisés en très léger relief sur le granite, et le sommet de la croix, plus ou moins pattée, est orné de la titulature habituelle, INRI.

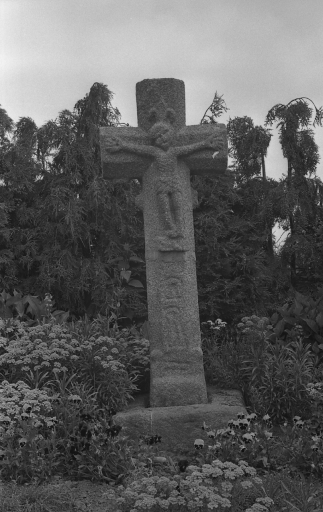

En 1878, la générosité de Mademoiselle Hamon a permis l'édification du calvaire situé dans le cimetière. Il s'agit d'un calvaire classique, sculpté par un sculpteur de Lannion : Yves Hernot, auteur du calvaire des Bretons à Lourdes. Autrefois, les statues s'appuyaient à un bosquet de grands arbres. L'ancien Christ fut abattu par la foudre au 20e siècle, elle a été remplacée mais l'ancienne gît à terre le long de la chapelle du cimetière. Une phrase en latin est gravée sur le fût de la croix : vous tous qui passez par le chemin, voyez s'il existe une douleur comparable à la mienne. La sépulture de l'architecte qui a reconstruit l'église (la tombe de la famille Anger de la Loriais) est en forme de petite maison juste à côté du calvaire. Celle du chef chouan Colin de la Contrie est marquée par la croix la plus haute du cimetière, en bordure d'allées et les tombes d'Adèle Denis et d'Angèle Vannier se font pratiquement face, dans l'allée qui borde la chapelle sur la droite.

Photographe à l'Inventaire